SAND555/iStock

多死社会の到来

日本人の平均寿命が延びる続けるなか、「人生100年時代」という言葉が人口に膾炙されたのは2016年辺りだった。2020年時点で、男性81.58歳、女性87.72歳の平均寿命は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によれば、50年後の2070年では男性85.89歳、女性91.94歳になるとされている。

人口転換論によれば、出生率と死亡率からなる人口動向は4段階に分けることができ、経済社会の発展に伴い、「多産多死」(高出生・高死亡)から「多産少死」(高出生・低死亡)を経て、やがて「少産少死」(低出生・低死亡)に至るとされている。

現在の日本は人口転換論によれば、第4段階の「少産少死」に当たるとされるが、実際には、第5段階の「少産多死」のステージにある、いわゆる、「多死社会」である。

死亡者数は2022年時点では、スペイン風邪の影響を受けた1918年149.3万人の過去最悪に近い158.2万人となり、2021年から13万人、8.9%増えている。今後は、団塊の世代の高齢化に伴い死亡者数は増加の一途を辿り、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」中位推計によれば、2040年に最高の166.5万人となる。

日本で多い「病院死」

日本では、1951年には82.5%の人が自宅で亡くなっていたが、さらに、1973年のいわゆる「福祉元年」で老人医療費が無償化されたこと、医学部の増設により医師数が増えたことなどが追い風となり1976年に病院死が自宅死を逆転し、現在では病院死が69.9%、在宅死は15.7%と、6人に1人に過ぎない。病院死が現状のまま推移するとすれば、団塊の世代が最期を迎えはじめる2030年から2050年辺りまでは毎年の死亡者数が160万人前後と見込まれるので、病床数が不足するのは確実だ。

これに対して、他の先進国では病院死はオランダ35.5 %、フランス58.1 %、スウェーデン42.0%、イギリス54.0%、アメリカ56.0%となっている。

日本でも高度成長開始頃までは、家制度がいまだ根強く残存する中、子どもや孫に囲まれて最期を迎えるなど当たり前に行われていた自宅での看取りであるが、高度成長開始に伴い核家族化が進み、高齢の親や祖父母との同居も珍しくなった今の日本では「当たり前でないこと」になっている。

多死社会で突き付けられる寿命の問題

今や日本は世界一病院死が多い国になったのだが、これは、各国の「死生観」の違いが影響していると考えられる。欧米諸国は高齢者の終末期としては緩和医療だけを行い、口から食べたり飲んだりできなくなったら、そのまま亡くなるのが自然だと考え、点滴や経管栄養は行わないのが一般的だ。日本では、回復の可能性がわずかにでもあるのなら延命治療を選択するので、結果的に病院で亡くなるケースが増えていく。

多死社会が私たちに突きつけるのは医療ではどうしようもできない「寿命」の問題である。先に見た多死社会とは、永遠に寿命が伸び続けることはあり得ないという当然の事実から導かれる超高齢社会の行き着く先と言える。

医療技術が進歩し、検査によって様々な疾患を容易に発見しやすくなったので、老化を病気と取り違えた高齢者が病院で受診すれば何らかの病気が見つかり、しかも、適切な治療も受けられる結果、ある程度は延命され医療費がかさんでしまうことが、日本の医療の問題と言える。実際、2020年度の75歳以上人口は総人口の15%を占めるに過ぎないのだが、国民医療費総額43.0兆円のうち後期高齢者医療費15.3兆円と35.6%を占めている。

老いに医療がどこまで関与するのか、そしてわれわれはどの時点で老いを受容するのかという点について、医学がいくら発達しても「人は必ず死ぬのだ」という事実を念頭に置きつつ、国民的な議論が必要となる。残酷なようだが、老いと病気を峻別し、病気は医療の対象とするが、老いは医療の対象とはしない。淡々と老いを受け入れる覚悟が必要である。

回帰する日本人の死生観

一方で、日本人の死生観という点では注目に値するデータがある。日本人の主な死因で、2000年代後半から老衰が急増しているのだ。これは、介護保険の創設や在宅医療の充実、医療と介護の連携の成果とともに、無理な延命や検査を拒否し、自然な最期を迎えたいと考える人々が増えていることを意味する。

実際、日本財団「人生の最期の迎え方に関する全国調査結果」(2021年3月)によると、67歳~81歳の人のうち、人生の最期を迎えたい場所を「自宅」と答えた者が58.8%、医療施設」は33.9%だったのに対して、絶対に避けたい場所は、「子の家」42.1%、「介護施設」34.4%だった。

こうした老衰による死亡者の増加は、実は高齢世代の半数以上が病院ではなく自宅で最期を迎えたいと希望していることを反映しているのかもしれない。

こうした動きを後押しするためにも、訪問医療や訪問看護、訪問介護の充実、ホスピスの整備などを進めていく必要がある。

田中角栄が進めた「福祉元年」以降、急速に変わってしまった日本人の死生観を「福祉元年」以前の死生観に戻すことで、「多死社会」の現状にふさわしいものにすることが可能となるだろう。

もちろん、病院死、在宅死、どちらにもメリット・デメリットがある。しかし、在宅死であれば、最期の時が迫り来るまで、家族や友人、ペットなど自分の好きなものに囲まれて過ごせるし、地域や社会とのつながりのなかで死んでいくのも、幸福な最期と言えるのではないだろうか。

■

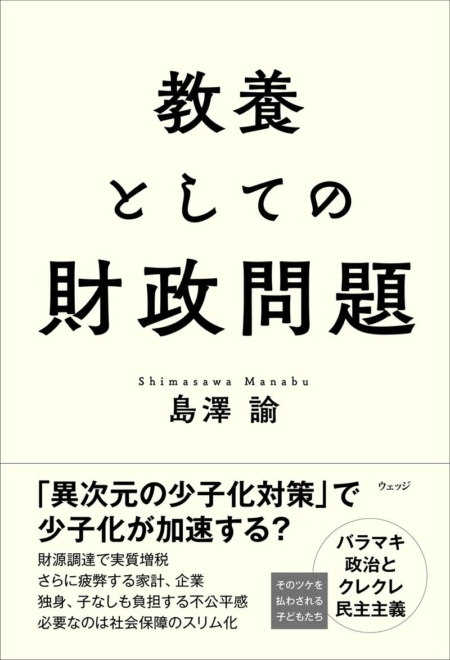

筆者が、社会保障のスリム化こそ、少子化や財政、日本経済復活の鍵であることを指摘した『教養としての財政問題』が出版されました。