10月末に地方紙が、「台湾で蒋介石の日記出版 帰属巡る係争決着、米から返還」との「共同」の配信記事を掲載した。が、本文を読んでも、米スタンフォード大フーバー研究所が保管していた蒋介石の1917~72年までの日記の帰属が10年の係争を経て決着し、9月に台湾側に返還され一部が出版されたとしか判らず、何とも隔靴掻痒。そこで本稿では『蒋介石日記』(「日記」)返還の背景を書く。

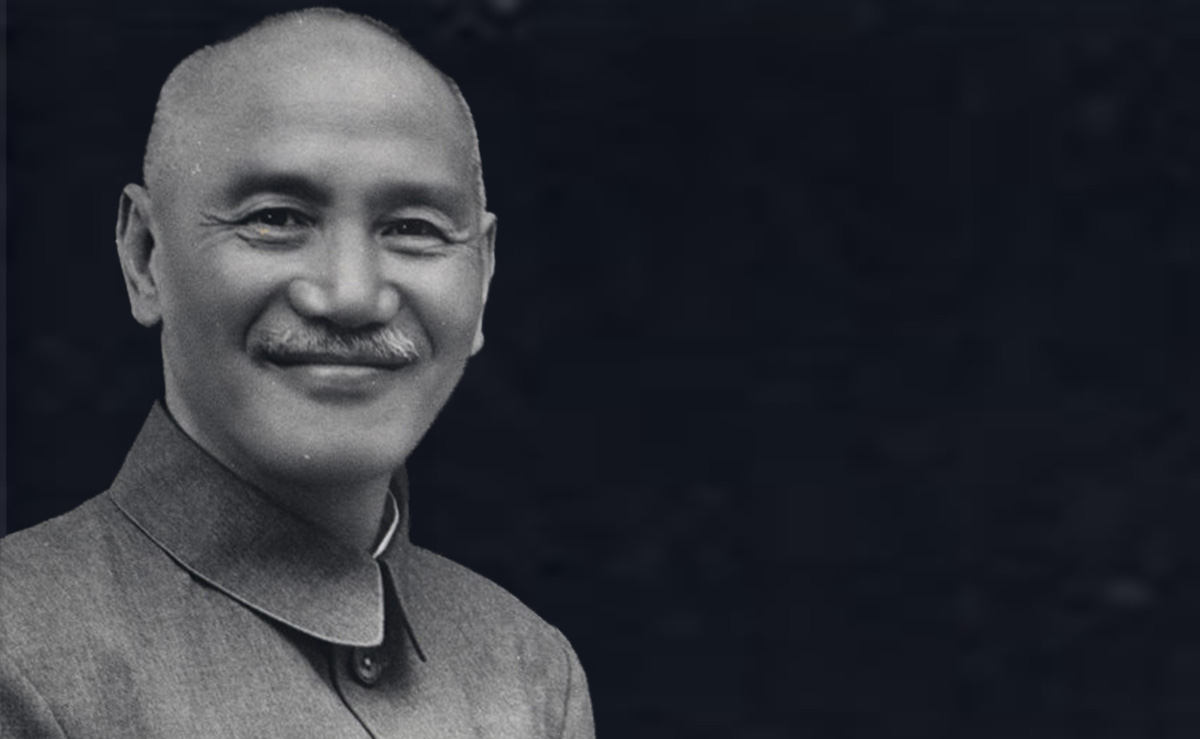

蒋介石 Wikipediaより

先に参考文献を記せば、『蒋介石秘録 1-15』(サンケイ新聞社:74年8月~76年12月連載)、黄仁宇『蒋介石 マクロヒストリー史観から読む蒋介石日記』(東方書店:97年)、家近亮子『蒋介石の外交戦略と日中戦争』(岩波書店:12年)、鹿錫俊『蒋介石の「国際的解決戦略」:1937-1941』(東方書店:16年)だ。が、本稿の主眼は「日記」の内容よりも返還に纏わる背景なので、主に現地紙ということになる。

筆者が「日記」について知ったのは家近本を読んで。同書で家近は宋美齢の死後(03年10月)に公開の準備が進められ、04年12月に遺族の一人蔣方智怡によってフーバー研究所に依託されたとし、「日記はdepositされたのであり、donate(寄贈)されたのではない」ので、「閲覧方法などの管理および出版などの権限はフーバー研究所にではなく、あくまで蒋家にある」と強調する。

そして「日記」の閲覧には、コピー禁止、カメラ・スキャナー類の持ち込み禁止、引用は版権法で保護、蒋家一族が版権を有することの承認、およびこれらの条件が記載されている誓約書への署名などの条件があるので、「日記」を「写す手段は唯一、手書きによる書き取り」と書いている。筆者にはこれらの記述の印象が強く、実は10年越しの係争も知らなかった。

となると、家近も鹿もフーバー研に通い詰めた訳だが、然らば04年以前のサンケイ本と黄本はどの様にして書かれたのか知りたくなる。鹿本の「はしがき」を書いた宇野重昭はサンケイ本について、同社が「台北に専門家を派遣して先方が選択した『蒋介石日記』の一部を『蒋介石秘録』として出版した」としている。介石は連載の初期(75年4月)に亡くなるので、「先方」とは経国であろう。

黄本について鹿は、「黄仁宇氏は2000年に亡くなられるまで本物の蒋介石日記を閲覧できなかった」ので、彼が使用したのは「主として『蒋介石秘録』と『総統蒋公大事長編初稿』という本に抜粋として収録されたものである」とし、それは「蒋介石日記と比べて量が極僅かであり」、内容も「提供者や編集者によって修飾または変更が行われていた」と書いている。

この「提供者や編集者」による「修飾または変更」は、「日記」の公開が遺族らにとって都合が悪いからに他なるまい。「修飾」は主に黒塗りであり、「変更」は書き換えとされるが、これこそ「日記」が長年「まぼろしの史料」(家近)とされて来た所以であり、遺族と台湾国史館とフーバー研が絡んだ10年にわたる係争の原因の一つだ。

家近本にある蔣方智怡とは、裁判の結果「日記」の共同相続人になった9人の遺族の一人で、9人の続柄は以下の通りだ。経国の妻方良(16年-04年)は、ソ連留学中(実質は人質)の経国が見染めて35年に結婚したロシア女性。西安事件の翌37年、第二次国共合作により二人は帰国した。

()は生年

- 蔣孝章(37年〜)・・・経国と方良の長女

- 蒋蔡惠媚(59年〜)・・経国と方良の次男孝武の二番目の妻

- 蒋方智怡(49年〜)・・経国と方良の三男孝勇の妻

- 蔣友梅(61年〜)・・・経国と方良の長男孝文と徐乃錦の娘(経国の孫)

- 蔣友蘭(72年〜)・・・経国と方良の次男孝武と汪長詩の娘(経国の孫)

- 蔣友松(73年〜)・・・経国と方良の次男孝武と汪長詩の息子(経国の孫)

- 蔣友柏(76年〜)・・・経国と方良の三男孝勇と方智怡の長男(経国の孫)

- 蔣友常(78年〜)・・・経国と方良の三男孝勇と方智怡の次男(経国の孫)

- 蔣友青(89年〜)・・・経国と方良の三男孝勇と方智怡の三男(経国の孫)

経国には、愛妾とされる章亜若との間で42年に生まれた双子の孝厳(元外務部長)と孝慈がおり、台北市長で国民党のホープである蒋萬安(78年~)は孝厳の子だ。が、今回「日記」と共に返還された「蒋経国日記」には、この双子が経国の部下王継春と章亜若との子と記されている。婚外子の孝厳は02年まで章孝厳と称していたが、萬安も章を名乗るべき、との声も出ているという。(「三立新聞網」)

台湾メディア「New Bloom」に拠れば、介石が経国に遺した文書類は三男の孝勇が継ぎ、その妻智怡が04年にフーバー研がそれを50年間保管する契約を結んだ。13年には智怡ら遺族3名が「総統・副総統記録・遺物法」に基づき文書類を台湾国史館に移管する契約に署名した(蒋方智怡とは妙な名だが、夫婦別姓の台湾では妻の姓名を夫の姓に続ける場合があるので旧姓は方智怡だ。同様に蒋蔡惠媚も蔡家の惠媚であろう)。

ところが、経国の長男孝文の長女友梅を含む別の遺族がこれらに異議を唱えたため、フーバー研は文書類の法的所有者を決定するための相互抗告訴訟をサンノゼの裁判所に起こした。ここからは「中央社サンフランシスコ」の記事に拠るが、友梅が日記は国史館ではなく遺族が保管すべきだと主張して所有権に疑問が生じたため、フーバー研が13年9月に民事訴訟を提起した。

これに続いて国史館も15年11月、台北で所有権確認の訴訟を起こした。その結果、台北地方裁判所は20年、介石と経国の総統任期中に係る日記を含む文書類は、文化的遺物として国の管理とする一方、総統時代のものではない文書類は遺族が共同所有するとの判決が下された。台湾の二審も22年に原判決を支持し、サンノゼの裁判所も台湾の判決を承認した。

香港紙「サウスチャイナモーニングポスト」には、智怡が他の遺族の同意を得ずにフーバー研と契約したとあり、また国史館は当初、16人の遺族を相手に台湾地方裁判所に訴訟を起こしたが、後にこのうちの9人と和解したと書いている。9人とは先述の9人だろうが、後の7人は誰かが気になる。

経国と方良との子と孫はこの9人がすべてなので、残るは汪長詩、経国と章亜若の双子孝慈と孝厳とその妻黄美倫、その子の蕙蘭と蕙筠、そして萬安とその妻石舫亘ら8人のうちの7人だろうか。何れにせよ同記事は、家族の所有権を主張した遺族らも、5月に署名した友梅を最後に、全員がその所有権を国史館に譲渡することに同意したと報じている。

さて、10月31日に出版された「日記」は48年から54年までの分で、介石が中華民国の初代総統に就任した48年と、翌49年12月に国共内戦で敗れて成都から台湾へ到着した時期を含む。来年3月には国史館の検索システムで目次検索と画像閲覧を提供し、以降は順次6年分ずつ公開する。「蒋経国日記」についても、70年から79年までの分を本年末に出版するという(「台北中央社」)。

最後に「日記」の中身に触れれば、家近本も鹿本も先の大戦中までの研究であり、かつ筆者が知りたい西安事件・盧溝橋事件とコミンテルンの関係や南京大虐殺などに関する介石の直截な記述が「日記」にあるとは書かれていない。第一級の史料には違いないが、二人が論じる介石の外交戦略や国際戦略がひっくり返る新事実は出てこないように思う。

むしろ筆者は、研究の進んでいる「日記」よりも「蒋経国日記」に惹かれる。戒厳令の解除や李登輝の副総統抜擢などをどう書いているのだろうかと。