witsarut sakorn/iStock

今月初め、2022年に実施された15歳の生徒の学習到達度を測る国際的な学力調査(PISA)の結果が発表された。81の国と地域からおよそ69万人が参加し、読解力、数学リテラシー、科学リテラシーの3分野の学力が測定された。

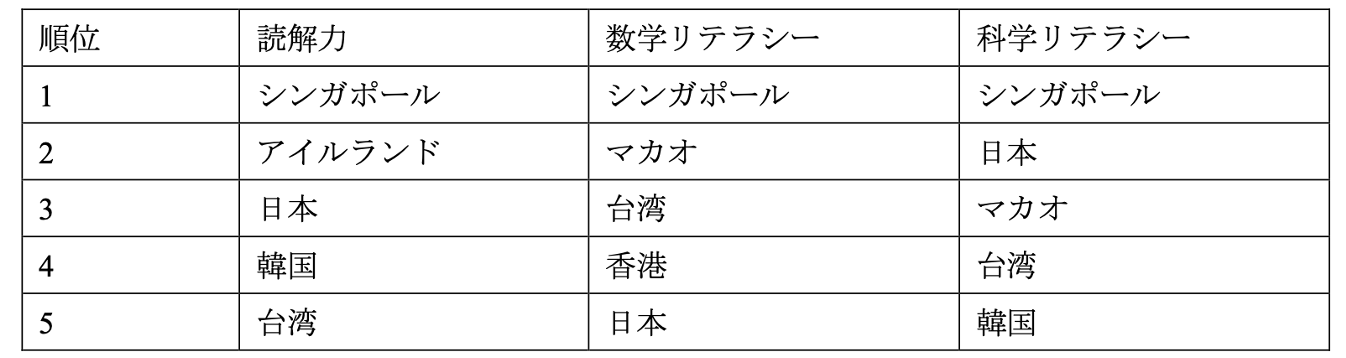

日本からは全国183校、約6千人の高校1年生が参加し、読解力3位(2018年15位)、数学リテラシー5位(6位)、科学リテラシー2位(5位)という結果であった。いずれも前回の2018年から順位を挙げた(NHK WEB、 2023年12月5日)。

表1に3科目それぞれの1位から5位までの国/地域を示した。全科目トップのシンガポールを筆頭にアジア勢が健闘した。これらの国/地域では欧米に比べてコロナによる休校期間が短かったのがその一因と指摘されている。

表1 2022年PISA:各科目トップ5ヶ国/地域

出典:国立教育政策研究所「PISA 2022のポイント」

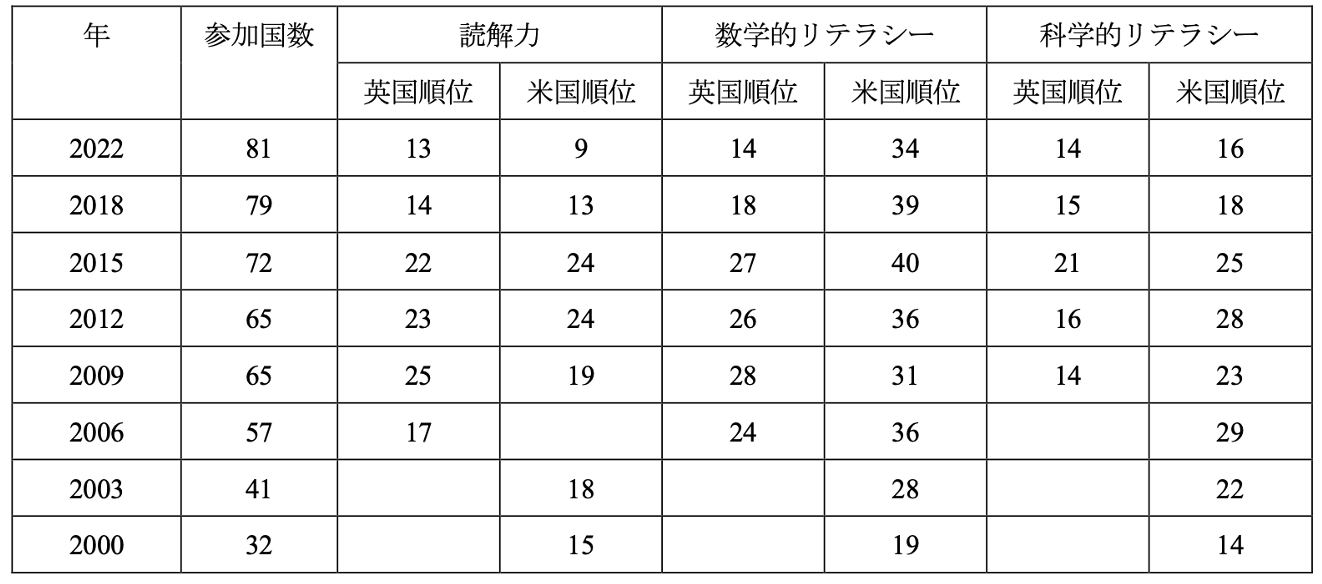

コロナの影響はあるにしても、欧米先進国の子どもの学力は必ずしも高いとは言えないように感じる。なかでも、米国とイギリスは低い。表2は両国の2000年以降のPISAの順位を示したものであるが、コロナを言い訳にできないのではないだろうか、

表2 英米におけるPISA結果の年次推移

出典:英米の順位は社会実情データ図録、参加国数はEducation Careerによる。

私が、欧米先進国の中でも特に英米に注目するのは、両国が世界の学問研究をリードする学術大国だからである。

たとえば、2022年の世界の大学ランキング(Times Higher Education World)のトップ10は、1位から順に、オックスフォード大学、スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学、ケンブリッジ大学、プリンストン大学、カリフォルニア工科大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、カリフォルニア大学バークレー校、イェール大学と、アメリカ(7大学)とイギリス(3大学)で占められた。ちなみに、11位はチューリッヒ工科大学、12位に中国の精華大学がアジアトップでランキングされている。

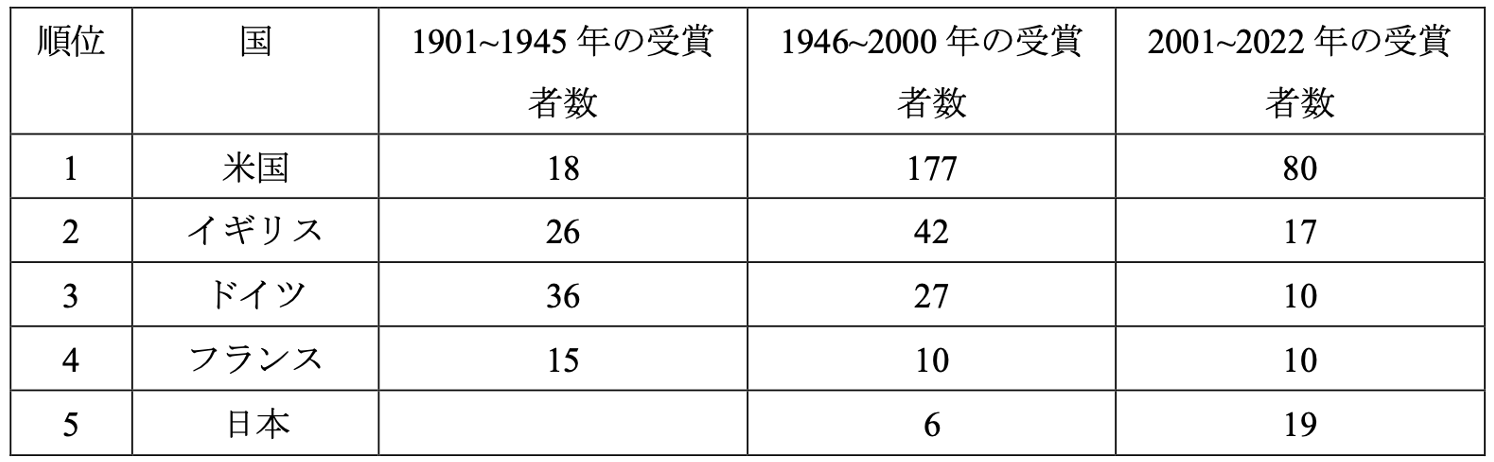

しかも、世界の頭脳を象徴する自然科学分野のノーベル賞受賞者もアメリカとイギリスが際立つ(表3参照)。ノーベル賞が始まってから2022年までのアメリカの総受賞者数は、275人で、他の4カ国を合わせた総数の218人を大きく上回る。

表3 自然科学分野ノーベル賞受賞者数国別トップ5

出典:社会実情データ図録

世界最高峰の頭脳をこれほど擁するにもかかわらず、その子どもたちの学力といえば、何ともお寒い限りだ。このギャップ、不思議にみえる。だが、少し考えてみると、不思議でも何でもない。まず、教育の格差である。お金持ちの子ども、あるいは非常に優秀な子どもは、学費も教育レベルも高い私立校に、それ以外の子どもは公立校に通う。

アメリカの小学校から高校までの「K 12」と呼ばれる教育課程において、私立に通う子どもは全体の9%(National Center for Education Statistics)、イギリスが5.6%(Private Education Policy Forum)と言われている。

では、教育レベルはどうか。学力は両国とも私立のほうが高い(e.g. U.S. News; The Guardian, 20/08/2023)。私立教育が充実すると、公立の教育は疎かになりがちで、全体的な教育レベルは下がる。子ども全体の学力は低くても、少数先鋭のエリート層を育てようというわけだ。

次に、大学/大学院における国際化の著しい進展である。先の大学ランキングでは評価項目の一つに外国人の学生や学術スタッフの割合があり、トップ10の大学はいずれもこの項目でも高得点を挙げている。

ランク1位のオックスフォード大学の場合、学部生の23%、大学院生にいたっては65%が留学生であった(Oxford University, Facts and Figures)。2位のスタンフォード大学は、学部14 %(Stanford Facts, Undergraduate Student Profile)、大学院35%とやや少ない(Stanford Facts, Graduate Student Profile)。

いずれにしても、英米の有名大学では世界中から優秀な学生、とりわけ大学院生を集めて、研究力を高め、世界をリードする成果を生み出しているのである。

このような少数精鋭主義や世界中から優秀な人材を集めるのも、国家戦略としての教育のあり方の一つかもしれない。

しかし、子どもたちに等しくより良い教育を提供し、国民一人ひとりの知性を底上げすることは、国家の安定性、そして何よりも人権、自由や民主主義といった普遍的価値の共有にとって、それ以上に重要ではないだろうか。イギリスの欧州連合離脱やアメリカのトランプ政権の登場は、国民全体の教育レベルと無縁とは思われない。