NiseriN/iStock

2023年9月に出版された大西広『「人口ゼロ」の資本論』(講談社)がベストセラーになっているようです。しかし同書には問題が散見され、とても学術的とはいえません。

そこで今回は、社会学者の金子勇氏と経済学者の濱田康行氏に、それぞれの立場で同書の何が問題なのか論じてもらいました。

【関連記事】「【経済学の観点】「少子化論」に対する「数理マルクス経済学」の限界②」

1.『こども未来戦略』が論じられるか

官民の人口戦略

2023年12月22日に政府の『こども未来戦略』(以下『戦略』と略称する)が公表された。それを追うかのように、民間の「人口戦略会議」が24年1月9日に『人口ビジョン2100』を発表した。これらは23年年頭に岸田首相が「異次元の少子化対策」の必要性を語ってからほぼ1年で明らかにされた。

両者ともに、今後のための「次元の異なる少子化対策実現のための工程表」ともいうべきものである。ただし両方を一緒に論じると、それぞれの長所短所が重なり合い論点が鮮明にならないので、ここでは若干早く出された『戦略』に絞りながら、その問題点を指摘するに止めて、『人口ビジョン2100』については他日を期したい。

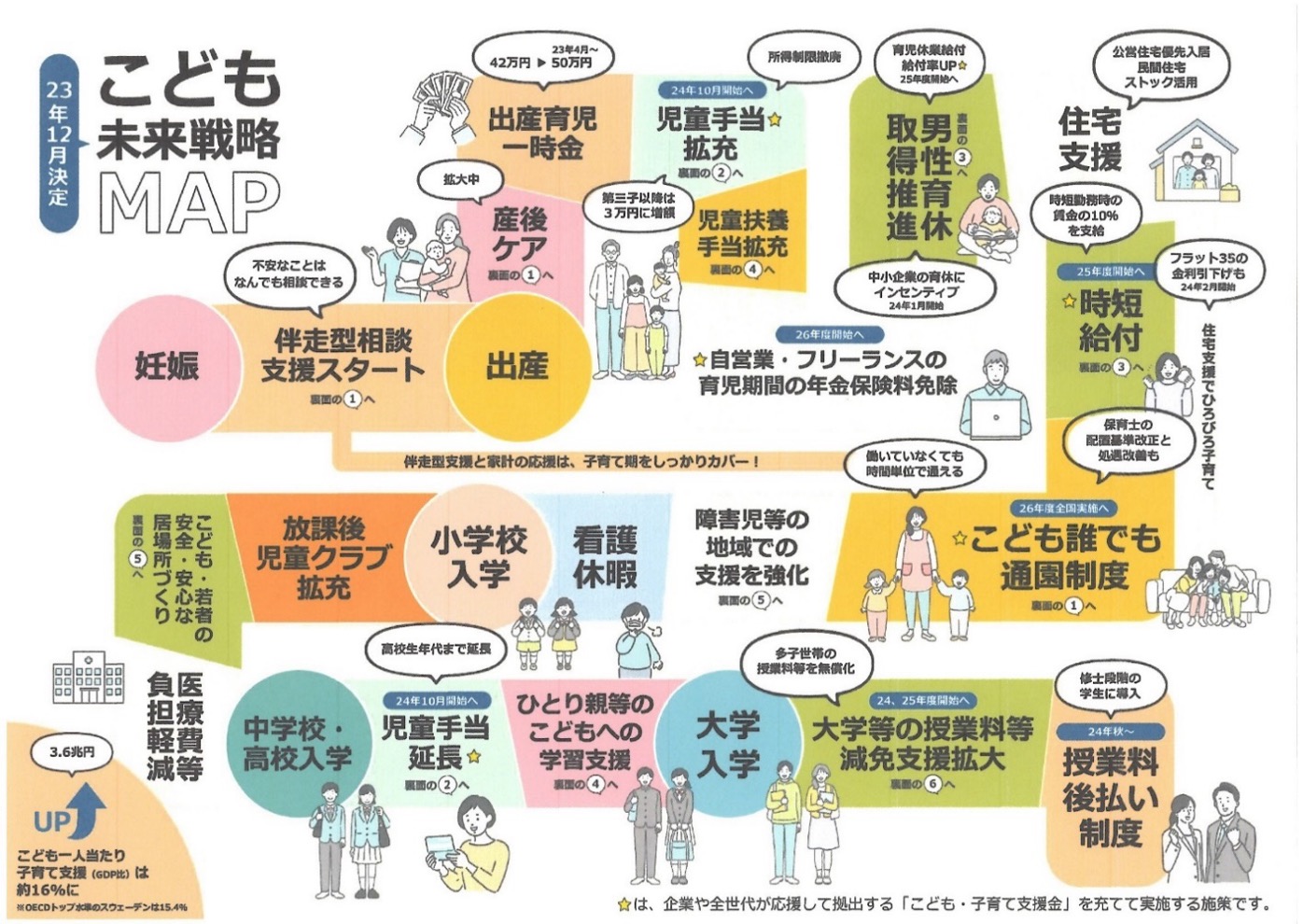

図1 こども未来戦略体系図

(注)こども家庭庁ホームページより(2023年12月24日参照)

ともかくも『戦略』によって、出生数の激減と死亡者数の増加が引き起こした年少人口と総人口の漸減が進み、社会システムのすべての領域に大きな影響を及ぼすことが一目瞭然となった。

この総合認識自体は間違っていないが、この人口変動が政府の的外れな対策によって40年以上増幅されてきたことを忘れてはならない(金子、2023a;2023b)。

「待機児童ゼロ」と「ワークライフバランス」の反省がほしい

なぜなら、この期間の政府の主力は、「待機児童ゼロ」と「ワークライフバランス」の二本立てであったからである。

全体像はもとより、そこには少子化対策としての出生数を増やす、結婚できる労働環境をつくる、とりわけ所得の安定を優先して、将来設計が可能になるような政策を講じるという発想がなかった。過去30年間は、「保育園の待機児童」が減れば少子化対策に成功したともとれる強弁が、厚労省やマスコミで主流となった時代であった(金子、2006)。

その結果、平成の終りから令和の時代に顕在化したこのような「出生数の激減」への反省が、「次元の異なる」と銘打った今回の『戦略』のどこからも読み取れない。

「待機児童ゼロ」の自画自賛

しかもあろうことか、「待機児童が大きく減少するなど一定の成果があった」(同上:4)と評価さえしている。

数年までに比べて、確かに保育園や認定こども園は定員増を果たしたが、「待機児童が大きく減少」した理由は、2015年まで毎年100万人を超える出生数であったのが、その後90万人になり、80万人に減少して、2021年で77万人になったからであろう。そして、すでに2022年では72.6万人という予想も存在する(『朝日新聞』2023年12月24日)。

「木を見て森を見ず」

すなわち少子化対策の効果というよりも、むしろ生まれる子どもの急減という少子化対策の失敗による出生数の減少が、「待機児童」を減らしたかのように見えるだけである。これは、典型的な「木を見て森を見ず」(Fail to see the wood for the trees.)の事例になっている(金子、2020:72-74)。斎藤秀三郎『熟語本位英和中辞典』(岩波書店、1936)では、これが「(樹が邪魔になって森が見えぬとは)綿密に過ぎて大体を解し得ぬ」という名訳になる。

「待機児童ゼロ」はさすがに今回の『戦略』から消えたが、もう一つの「ワークライフバランス」は20年以上も前の旧称である「仕事と育児の両立支援」でそのまま残されている。

バラマキだけの策

しかも『戦略』といいながら、そこには近未来や将来の「日本社会システムの設計」がなく、借金もしくは国民に別の形で負担してもらった「お金のバラマキ」以上の策が見当たらない。

そしてバラマキの主な原資は、図1の☆印のように「企業や全世代が応援して拠出する『子ども・子育て支援金』を充てて実施する」と明言されている。

30年前に「子育て共同参画社会」を提唱

私が30年前に全世代で応援する「子育て共同参画社会」を提唱した際には、政界、官庁、財界、学界のすべてが黙殺した(金子、1998:57-63)。その後紆余曲折を経て、『都市の少子社会』(2003)で「子育て基金」に落ち着いた(表1)。

今回、それと類似した「子育て支援金」がようやく30年遅れで実現する見込みになった。

「子育て基金」と「子ども・子育て支援金」

ただ、図1をみても分かるように、「企業や全世代が応援して拠出する『子ども・子育て支援金』」による事業が非常に多い。『戦略』において☆で記されている事業は、

- 児童手当拡充(第三子以降は3万円に増額)

- 自営業・フリーランスの育児期間の年間保険料免除(2026年開始)

- 時短給付

- 児童手当延長(高校生年代まで延長、2024年10月開始へ)

- こども誰でも通園制度(2026年実施へ)

などである。しかもこの「支援金制度の構築」完成は5年先の2028年度とされ、その金額には1兆円程度が見込まれているが、本当にこれら1から5までの事業を1兆円程度で賄えるのだろうかという素朴な疑問が残る。

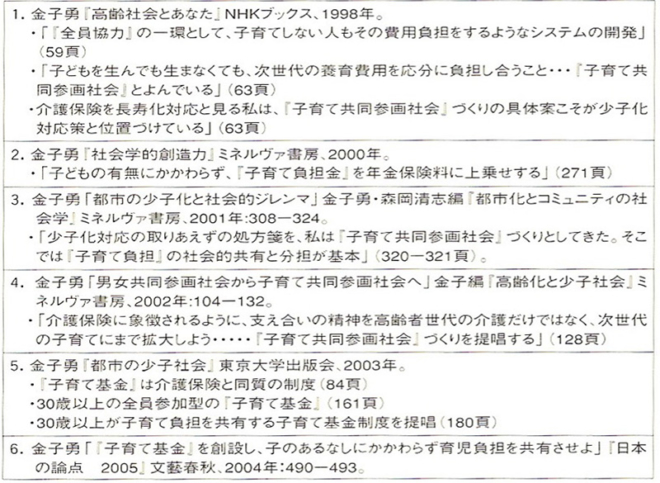

表1 「子育て基金」の変遷

(注)金子、2006:118.

医療・介護制度等の改革の実現で1兆円が確保できるか

「なお、消費税などこども・子育て関連予算のための財源確保を目的とした増税は行わない」(『戦略』:31)と明記して決意表明をしたのはよいが、代替財源として「医療・介護制度等の改革の実現」により、2028年度までに公費節減効果について1.1兆円程度の確保を図る」とされた。ともかくもその範囲内で、2028年度には「支援金制度」が1兆円確保できるという判断が示されている。

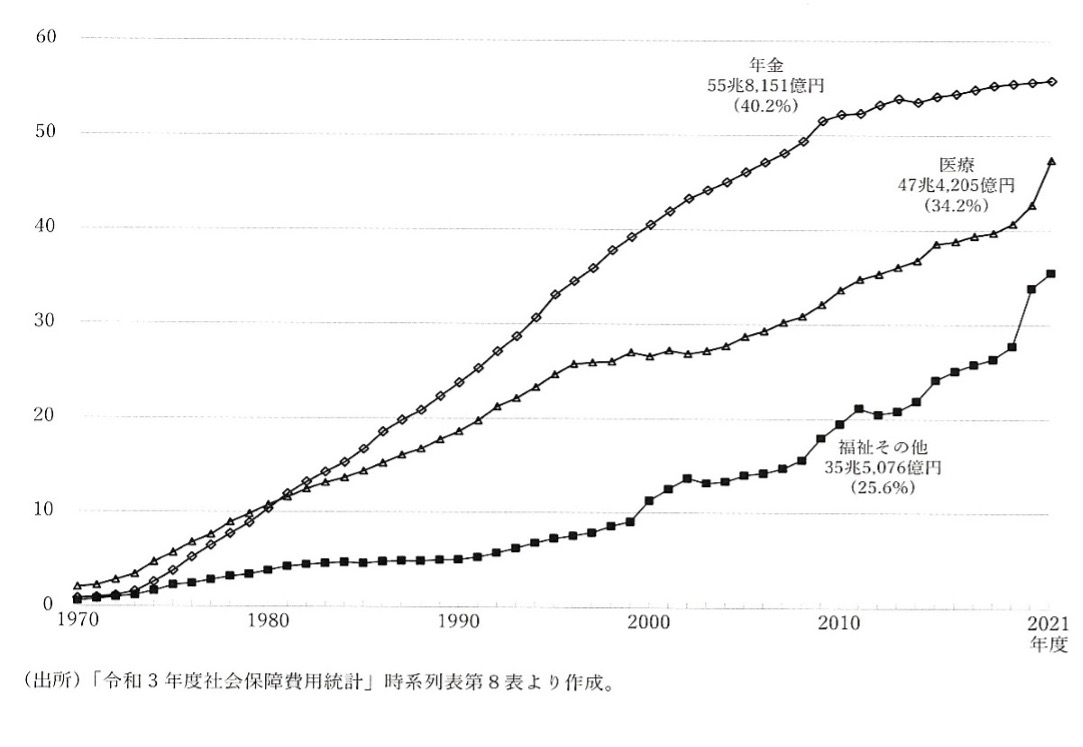

『令和3年度 社会保障費用統計』(2023)から可能性を見る

図2は「医療・介護制度等の改革の実現」に直結すると思われる、国立社会保障・人口問題研究所が毎年夏に公表する「部門別社会保障給付費の年次推移」である。このうち、「年金」の伸びはこの10年間で明らかに頭打ちになった。

その反面で、「医療」と「福祉その他」は急増してきた。「医療」は医療保険、公費負担医療、公衆衛生(予防接種、健診等)であるが、2021年度で総額47兆円を超えている。また、「福祉その他」は介護保険、児童手当、子ども・子育て支援、生活保護を含めて細かく分かれていて、こちらも合計で35.5兆円にまで達した。

この両者から果たして1兆円が「子ども未来」向けに捻出できるかどうか。『戦略』を詳しく読んでも、どの費目をどのような理由で節減するかについては記載されず、わずかに「2028年度にかけて支援金制度を構築する、・・・・・・1.0兆円の確保を図る」(『戦略』:31)として書かれたにすぎない。

図2 部門別社会保障給付費の年次推移

出典:国立社会保障・人口問題研究所編『令和3年度 社会保障費用統計』2023:4

図2で分かるように、「医療」も「福祉その他」もこの2年間の伸びが特に大きい。さらに2024年度以降は団塊世代全員が後期高齢者になるので、医療費の増加は不可避になるだろう。高齢者の増加に伴い、要介護者が増えるので、介護保険の費用も増えるはずである。

同時に高齢化の進行が生活保護被保護高齢者数(月平均65歳以上人口千人当たり)を減少させる要因も見当たらない。なぜなら、日本全国平均でそれは2010年には25.3人だったが、2015年には28.9人に増えて、2019年には29.3人まで伸びてきたからである(総務省統計局『社会生活統計指標 2023』:158)。そのため、それぞれから5000億円を削減するだけでも多大な困難が待ち受けているように思われる。

こども・子育て特例国債も国民への借金

ただこれらも5年先の話なので、この期間は「つなぎ」として「こども・子育て特例国債(こども金庫が発行する特会債)」が発行されて、これにより賄われることになる。

しかし、これは国民への借金なので償還しなければならない。それは2051年度までとすると記載されているが、何しろ30年も先のことであり、その時の日本国民は多く見積もっても1億人であり、少子化と人口減少の速度が上がれば9000万人に近づくと予想されている。30年先であれば、『戦略』の立案者も決定者もほとんどこの世にはいない。

将来世代にも負担が先送りされる

さらに2051年度にした理由は、「利払い償還に係る負担を将来世代に極力先送りしないようする」(同上:31)からだとされた。

ここでいわれた「将来世代」は現在ではどの世代に属するのか。30年先なので、現在が30歳代や40歳代の人々は60歳代70歳代になっている。この世代で特会債を購入した人々が65歳や70歳の定年まで払い続けるのか。

あるいは、現在30歳代や40歳代の子どもたち(5歳から10歳前後)が25歳までに働き始めて、65歳定年近くまで償還するのか。それは結局「負担を将来世代に先送り」したことにならないか。

このように数多くの疑問が残る『戦略』であり、「異次元の少子化対策」の姿はどうしても見えてこない。

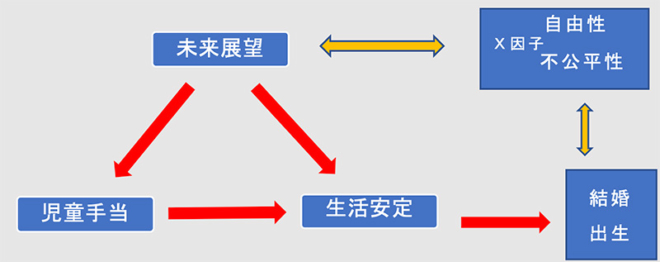

その一番の理由は、若い世代から中年世代の「生活安定」と「未来展望」が『戦略』に描かれてないからである(図3)。

図3 少子化対策の因果ダイヤグラム

(注)金子、2023b:117より。

確かに「児童手当」は2万円よりも3万円が子育て家庭では喜ぶだろうが、それが「結婚」や「出生」にどう結びつくのか不明である。ましてや、国からの「バラマキ」が若い世代の「生活安定」を保障して、さらなる「未来展望」にどのように接続できるか分からない。

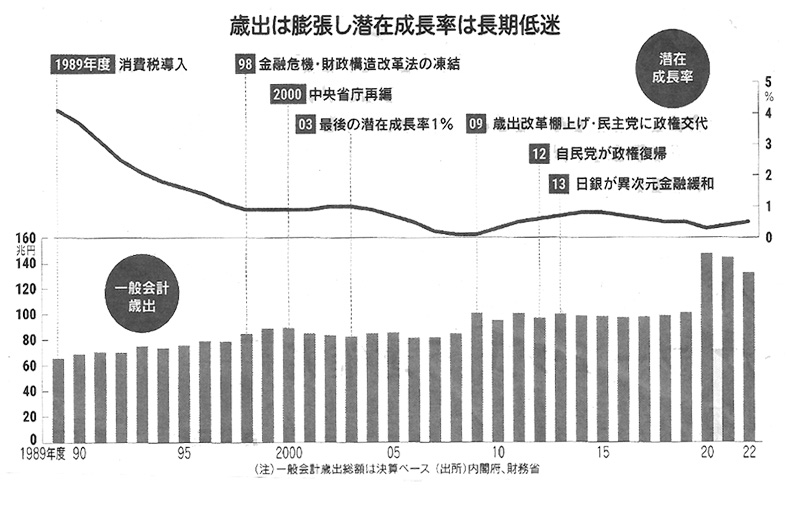

くわえて、この「バラマキ」の原資の多くは「一般会計歳出」とも連動する。図4のように、この3年は140兆円前後と天井知らずの様相であるが、そのうち30%を超えた分は国債の償還に充てられている。

図4 日本の「一般会計歳出」と「潜在成長率」

(出典)『日本経済新聞』2024年1月1日

国民が「バラマキ」に慣れた

とくにこの数年とくにコロナ対策からは、何かといえば政府からの現金支給が多くなった。その結果、この国家による「バラマキ」が国民の「バラマキ」依存体質を助長してきた。これは政策による典型的な潜在的逆機能である(金子、2018)。

本来は政府の政策へ国民からのインプットを強化することが「少子化対策の異次元性」の近道なのであるが、「バラマキ」に慣れたために、現金支給というアウトプット依存体質が国民間に構築されてしまったように感じられる。

これはまさしく30年前に清水幾太郎が危惧した「国家の無料デパート化」である(清水、1993:356)。高度成長期ならばともかく、「少子化する高齢社会」が進行する社会システムでは「無料デパート」は破産するだけである。

これでは、「償還」予定の2051年度に生きる次世代次々世代の国民が苦労するだけではないか。拙著『社会資本主義』の冒頭に森嶋通夫の「嘆き」を置いたのも、これからの人間の質と量の変化を現段階で想定して、対応策を用意しておきたかったからである(金子、2023a:1)。

1年前の岸田首相による「異次元の少子化対策」発言以来、文字通り凡百の文献が書店にもネットにも溢れてきた。以下は、そのうちの一冊である大西広『「人口ゼロ」の資本論』(講談社、2023、以下、大西本と略称する)に対する社会学からのコメントである。

2. こどもを「効用関数」で考えてよいのか

2023年9月20日に発売された大西本は、順調な売れ行きを示しているそうである。そこで読んでみたが、社会学の観点からどうしても触れておきたい論点が二つ出てきた。そうしないと、今後の学術的な議論が不毛になるし、同時に2051年に生きる次世代次々世代の日本人にも、現世代の社会学者としての責任が果たせないと考えたからである。

その理由の一つは、大西本では使うデータ年次が恣意的に選定されたからである。

使用データが恣意的選定

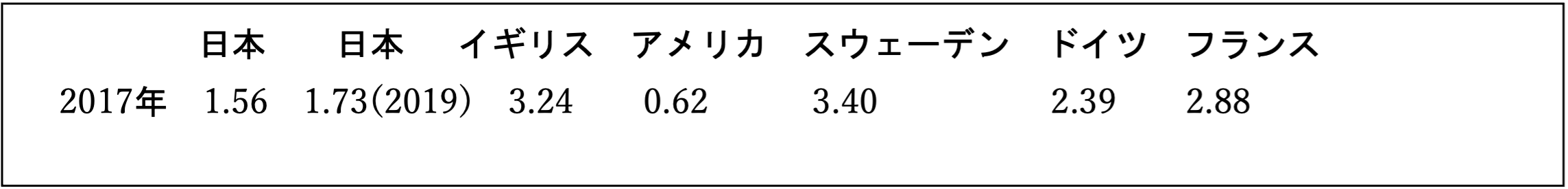

それはいきなり第1章に登場する。大西は、28頁で「家族関係社会支出の対GDP比率」の国際比較を行ったが、使われたデータは表2のようになる。

表2 家族関係社会支出の対GDP比率(2017年)

出典:『令和元年度 社会保障費用統計 2019』社会保障人口問題研究所 2021:8.

(注)金子が本文の記述をもとに作表した

これは社会保障・人口問題研究所が毎年公表している『社会保障費用統計』(以下、『費用統計』と略称)から入手したものである。気を付けたいのは、掲載されるデータが刊行の4年前の数値であり、表紙の年次とも2年異なる点である。

これは国際比較なので、日本以外のデータでは仕方がないところがある。大西の本では、2021年に刊行された『令和元年度 社会保障費用統計 2019』でのデータは2017年度分であった。

それを使った大西の説明は、他の国は2017年度のデータであったにもかかわらず、日本のみ2019年度データを使った比較であった。そして、「日本では1.73%しかなかった。・・・・・・(中略)その結果、日本の出生率は他の諸国よりも低くなってしまっているのです」(28頁)と結論した。

このデータ選択は、日本の「家族関係社会支出」が諸外国よりも「目立って低い」(同上:28)ことを強調するためではなかったか。

『令和2年度社会保障費用統計 2020』が使用可能

ところが「あとがき」末尾では、2023年8月と記されているので、2022年8月に刊行された表3の『令和2年度 社会保障費用統計 2020』は容易に入手できたはずである。なぜなら、2022年8月に刊行された『2022年版少子化社会対策白書』が46頁で引用され、200頁の「参考文献」にも掲載されているからである。

表3 家族関係社会支出の対GDP比率(2019年)

出典:『令和2年度 社会保障費用統計 2020』社会保障人口問題研究所 2022:8.

表3を使えば、日本の2020年の比率が2.01%になり、ドイツを追い越したことが分かる。そうすると、大西はどのような結論を下すか。少なくとも著書本文のままではないであろう。

最新のデータが公表されているのならば、積極的にそれを使わないと、誤った推論と結論が生じる危険性が生まれる。それは国民に日本の少子化の現状を誤って伝えることにもなる。

「マルクス経済学」での人間像は「ホモ・エコノミクス」なのか

さて、大西の専門は「数理マルクス経済学」と自称しているが、マルクス経済学は「人間は利益で行動する」(大西、2023:55)ことを前提とするとも記述した。

そうすると、経済学的人間像は「ホモ・エコノミクス」だから、これは近代経済学に限定されると私はこれまでは判断していたが、マルクス経済学での人間像も同じなのか。どの点が同じであり、何が違うか。あるいは「マルクス経済学」とは異なり、大西が掲げる「数理マルクス経済学」のみ「ホモ・エコノミクス」が使われるのか、判然とはしない。

「人間の社会的存在がその意識を規定する」は多様性に富む

これまで私は、マルクス経済学ではマルクスの『経済学批判』での周知の命題、すなわち「物質的生活の生産様式は、社会的、政治的、精神的生活諸過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなく、逆に、人間の社会的存在がその意識を規定する」(マルクス、1956:13)と理解してきた。

ただ「マルクス経済学」での社会的存在の典型である「資本家と労働者」とは異なり、社会学的には「人間の社会的存在」は、たとえばジェンダー論的な位置づけもあるし、階層論的な存在規定も可能になる。

かつての分類を使えば、ブルーカラーワーカーとホワイトカラーワーカーの相違もあり、どの「社会的存在」に立脚するかで意識も行動様式も変わってくる。年齢別には世代論的存在論があり得るし、過疎地・限界集落での居住という社会的存在もあれば、大都市・都心・タワーマンション暮らしという社会的存在も珍しくない。決して「資本家と労働者」だけが社会的存在の象徴なのではない。

加えて社会学では、人間像が「ホモ・ソシオロジクス」だから、「人間は利益で行動する」だけとは考えない。なぜなら人間は、上述したさまざまな「社会的存在」を使い分けざるをえないから、「利益第一主義」ではなく、時には損しても行動したり、自己利益を守る前に「他者利益」を優先することも珍しくないからである。

子どもは「効用」概念で捉えられるのか

しかし、大西が子どもを「効用」概念で捉えたことにより、「数理マルクス経済学」はまぎれもなく「ホモ・エコノミクス」を人間像に持つと解釈される。そして、社会学の観点からすると、本書での一番の疑問点もそこに集中する。

たとえば一般的な効用(utility)概念は次のように定義されてきた。「個々の消費者は、その所得をいくつかの財・サービスの購入のために用い、それらの財を消費することにより主観的な満足を得るが、その満足度を効用という」(大阪市立大経済研究所編『経済学辞典 第3版)、岩波書店、1992)。

子どもを「効用」で捉えるのは「ヒトの軽視」である

この定義に従えば、社会学では子どもを「財・サービス」とはみなさないから、「効用」概念は使えない。「近代経済学は各人が子供をつくろうとするのはそこに『効用』があるから」(同上:56)なのか。大西はいかなる理由で「子どもの効用」概念を使ったか。それは子どもを「人」扱いせず、「物」扱いしているからなのではないか。

これは社会学的には事実誤認となる。「子どもをつくる」理由は「効用」などにあるのではない。なぜなら、子どもは「財」でも「サービス」でもないからである。

このような大西の論法は「ヒトの軽視」(同上:68)そのものであり、少子化や「少子化する高齢社会」の解明には無力である。

子どもの「効用」では「人口減少社会」への対応は不可能

大西が依拠したバローとサラ・イ・マーティンのモデル、たとえば、

諸個人の効用=彼自身の個別的効用 + 割引き因子 + 子供の数 + 子供自身の効用……(1)

でも、「各人(親、金子注)は子供よりも自分自身のほうが大事なので、子供ひとりひとりの大事さ加減は割り引かれるような定式化をおこなっています」(大西、前掲書:57)とのべられている。

「親は子供よりも自分自身が大事」は、大西、バローとサラ・イ・マーティンではそうかもしれないが、それに違和感をもつ親はGNGSの別なく多いに違いない。もちろん家族社会学の視点からも、子供の数により「効用」を割り引くわけにはいかない。

効用関数の成立要件

そもそも効用関数U=U(x1,x2,・・・、xn)が成立するのは、消費される各種の財の量なのだから、消費量x1,x2,・・・、xnに子どもという人間が入ることはない。リンゴ、鉛筆、ボールペン、腕時計、スマホ、パソコン、クルマ、住宅などの財としての量が確定できる商品ならばともかく、人間の子どもをそこに入れる「理論」は疑わしい。なぜなら、子どもは「財」を超える存在だからである。

要するに、家庭内教育、幼児教育、義務教育、高等教育を通して20年近くかけて育て上げる子どもは、「財としての量」には還元できない。まして子ども1人には最も効用があり、多くなるにつれて「大事さ加減が割り引かれる」などということは、G7の日本だけではなく、GNもGSも世界のどの民族でもあり得ないだろう。

それが「数理マルクス経済学」の軸であるのならば、いくら「強い信念をもって採用して」(大西、前掲書:55)いても、それは現実にはそぐわない。

子どもの数に「限界効用」が使えるのか

さらに大西は「子供が多いほど嬉しい(効用が高い)とともに、・・・・・・『子供1人当たりの効用(嬉しさ)』は少しずつ減少する(逓減(ていげん)する)とも想定されます)(同上:59)と書いたが、子ども自身の気持ちや子育てする親や家族の心情を無視している。これもまた実態離れといえるであろう。

さらに疑問点として、「子供は人数が減れば減るほど1人当たりの可愛さが増す」(同上:57)もあげておこう。

子どもは労働力になるだけか

この正確な引用文を示しておこう。「もちろん、子供は純粋経済学的な意味でも単なる『コスト』ではありません。次世代に労働力となってマクロ経済に貢献するからで、実際、今これが不足しているからこそ『少子化対策』が叫ばれている」(同上:62)。

果たしてそうか。このような認識もまた、大西流の「数理マルクス経済学」の限界を示す以外の何物でもない。「資本家と労働者」という単純素朴な二項対立から、すべからく子どもはみな「労働者」になるという「信念」がそこにも垣間見える。

「数理マルクス経済学」は「人間文化資本」を無視している

すべての子どもは、生まれ落ちた家族が持ち伝えてきた「人間文化資本」を持っている。

それは、元来は身体固有の能力や士気という意味であるが、「家庭や学校教育を通して個人に蓄積された知識、教養、技能、趣味、感性」なども含む。要するに個人の持っている能力の一部である。

「人間文化資本」の三類型

箇条書きでこの「人間文化資本」をまとめれば、

- 身体化された文化資本(家庭や学校教育を通して個人に蓄積された知識・教養・技能・趣味・感性)

- 客体化された文化資本(書物・絵画・道具・機械などの物質として所有可能な文化財)

- 制度化された文化資本(学校制度などで与えられた学歴・資格)

に分けられ、格差や階層研究でも応用されている(ブルデュー、1979=2020:7)。

子どもが同じ親から生まれても個性があるのは、遺伝はもちろんだが、家族内で育つ過程において、1.2.3.それぞれの身に着け方が異なるからである。

「身体化された文化資本」で例示すれば、動植物に興味を持つ子もいれば、星空を愛好する子どももいるように、また、野球少年もいれば歌が好きな少女もいる。兄弟姉妹でも知識対象が違う。理科が好きな男の子もいれば、地理を得意とする女の子もいる。

「客体化された文化資本」としての書物・絵画・道具・機械などについても、子どもなりの嗜好がある。どのような本を好むか、好きな絵はなにか、人物画か風景画か、水彩画か油彩画かなどで相違するのが自然である。

制度化された文化資本にしても、身に着けておきたい資格や免許は千差万別である。

子どもは「労働力」だけになるのではない

このような子どもの育成に関わる過程への配慮をすべて省略して、「労働力となってマクロ経済に貢献する」(同上:62)という発想のレベルでは、政府のいう『戦略』における「異次元性」には届かないだろう。

図5は世界主要国における「グローバル・イノベーション・インデックス」の一部だが、日本が世界で13位となった22年や23年は、大学教育現場を少し知っている立場からはよく健闘したと評価される。なぜなら、義務教育はもちろん、大学教育でもfランクあたりでは、すでに講義や演習が成立しないクラスが出てきたからである。

このような人材育成しかできない現在、子どもを単なる「労働者」としてのみ位置づけて、その「効用」を平気で計算しようとするような発想からは、イノベーションに貢献できる子どもの数も先細りするからである。

図5 日本のイノベーション力の推移

出典:『日本経済新聞』2024年1月1日

加えて、「子ども支援金」などの原資に転用された「こども・子育て特例国債」の償還の最終年度が2051年とされたことで、それに直面する次世代次々世代はますます苦労するであろう。

『戦略』が欠如した過去30年間の「少子化対策事業」の点検、「政府の請求書をどの世代が払うかを明らかにするために開発された「世代会計論」からのアプローチこそが緊急に求められる(コトリコフとバーンズ、2004=2005)。

加えて、社会学の家族論を基礎にもつ「社会化論」の観点から、子育てを軸とした『戦略』を具体化するために、新しい社会科学による「社会設計」が待望される時が到来したように思われる(金子、2023a)。

【参照文献】

- Bourdieu,P.,1979,La distinction:critique social de judgement, Éditions de Minuit.(=2020 石井洋二郎訳『ディスタンクシオン1』[普及版] 藤原書店).

- 人口戦略会議,2024,『人口ビジョン2100-安定的で、成長力のある「8000万人国家」へ』同会議.

- 金子勇,1998,『高齢社会とあなた-福祉資源をどうつくるか』日本放送出版協会.

- 金子勇,2003,『都市の少子社会―世代共生をめざして』東京大学出版会.

- 金子勇,2006,『少子化する高齢社会』日本放送出版協会.

- 金子勇,2018,『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2020,『ことわざ比較の文化社会学』北海道大学出版会.

- 金子勇,2023a,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023b,「『少子化対策の異次元』の論理と倫理」神戸学院大学現代社会学会監修『現代社会の探求』(学文社、2023:109-129.

- 国立社会保障・人口問題研究所編,2021,『令和元年度 社会保障費用統計 2019』同研究所.

- 国立社会保障・人口問題研究所編,2022,『令和2年度 社会保障費用統計 2020』同研究所.

- 国立社会保障・人口問題研究所編,2023,『令和3年度 社会保障費用統計 2021』同研究所.

- Kotlikoff.L.J. and Burns,S.,2004,The Coming Generational Storm, The MIT Press.(=2005中川治子訳 『破産する未来』日本経済新聞社)

- Marx,K.,1859=1951,Zur Kritik der politischen Ökonomie,erstes Hett,Volksausgabe Dietz Verlag, Berlin.(=1956 武田隆夫ほか訳『経済学批判』 岩波書店) .

- 内閣官房,2023,『こども未来戦略』(2023年12月22日).

- 大西広,2023,『「人口ゼロ」の資本論』講談社.

- 大阪市立大経済研究所編,1992,『経済学辞典 第3版』岩波書店.

- Putnam,R,D.,2000,Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community,Simon & Shuster.(=2006,柴内康文訳『孤独なボウリング』柏書房).

- 清水幾太郎,1993,『清水幾太郎著作集 18』講談社.

- 総務省統計局,2023,『社会生活統計指標 2023』同統計局.