2/10の『聖教新聞』に、連続企画「危機の時代を生きる 希望の哲学」の一環として、5000字強のロングインタビューを掲載していただきました。昨秋刊行した拙著2冊の内容を踏まえたものです。

ご存じのとおり同紙は創価学会の新聞で、定期購読者以外は手に入れにくいと思いますので(有料記事のウェブ版はこちら)、取材に際して新たにお話しした内容について、やや詳し目に補足しておきます。

インタビューに応じる際、全体を貫くモチーフとして採用したのは、1979年7月15日に当時のジミー・カーター米国大統領が行った ”Crisis of Confidence” のスピーチでした。本人の記念サイトに全文が載っており、国民にTVで語りかける平易な話法で書かれているので、Google翻訳でもわりと綺麗な日本語になります。

1979年といえばイラン革命の年で、同年1月に皇帝が亡命、4月にシーア派の原理主義を掲げた(今日に至る)イスラーム共和国が発足。中東情勢の急変は第2次オイルショックをもたらし、アメリカはエネルギー価格の暴騰による高インフレに悩んでいました。

ちょうど、ウクライナ戦争の勃発による世界的な資源インフレの中で、やはり民主党の大統領が苦境に立つ今日とも似た光景です(もともとインフレの土台として、同国の財政の放漫化――1970年代はベトナム戦争、2020年代は「コロナとの戦争」があった点も共通します)。

Twilight Struggle の拡張アプリ。

豪華カード版の「イスラム革命」にはホメイニを支持するデモが映る。

実は、このカーター演説は深刻な論調から “Malaise Speech” などと俗称され、一般にあまり人気がありません。Malaise は「沈滞、倦怠感」を指す語ですが、意訳すれば「うつっぽい演説」でしょうか。実際、「国家的な不定愁訴の訴え」と訳す本もあった気がします。

いまバイデンはもちろんのこと、副大統領のカマラ・ハリスの評判が最悪だということで、人気凋落の根拠に彼女が米国の現状を Malaise と呼んでしまった件が指摘されるほど、まぁなんか「元気が出ない話」の典型のように扱われるスピーチではあるわけです。

ですが、私は国を問わずいま一番必要なのは、この演説でカーターが述べた「Confidence の復興」という精神だと思います。

The threat is nearly invisible in ordinary ways. It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation.

(今日の脅威はふつうのやり方では目に見えません。なぜなら自信と信頼の危機だからです。それは私たち国民の意志における、心臓と魂と精神とを貫きます。私たちが自分の人生にはなんの意味もないのではないかと疑い、国民が結束してひとつの目標を持てなくなる事態こそが、この危機の本質なのです)

(訳文は拙訳(多少意訳))

Confidence は「自信」とも「信頼」とも訳せますが、その両者が一語で表現される点に意味があります。自信がなければ、他の人に対して劣等感や不安を抱き、相手を信頼して託すことができない。そして周りから信頼される経験をしなければ、よほど能天気な独善家以外、自分に自信を持つことができない。

2020年からの新型コロナウイルス禍で、当初は被害が僅少だったはずの日本が、なぜ最後まで危機を脱却できなかったか。先進国の中で日本だけが、「Confidence を毀損することが対策だ」という勘違いをしたからです。

たとえ無症状でも「後遺症が怖いぞ」「他人にうつしたら制裁を受けるぞ」と不安を煽り、自信をなくさせ、誰もが「お前が迷惑をかけないか見張っているぞ」と脅すことで相互の信頼を失わせる風潮を、あたかも意識の高い行いであるかのように喧伝してきた。その果てが世界の中でもいちばん後までマスクを外せない、あまりにみじめな国民の姿でした。

「自信と信頼」を相互に失った社会は、やがてどういった状況に陥るか。1979年の時点ですでに、印象的な表現で語られています。

Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns.

(人々は自分が「なにをなすか」ではなく、「なにを所有するか」を誇るようになり始めています)One is a path I’ve warned about tonight, the path that leads to fragmentation and self-interest. Down that road lies a mistaken idea of freedom, the right to grasp for ourselves some advantage over others.

(私が今晩警告したいのは、社会を断片化し自分にしか関心を持たない道はまちがっているということです。それは自由という理念を誤って解釈し、他人の犠牲の上に利益を得ることが、自分の権利だと錯覚させます)

こうした診断を率直に語る指導者は、同時代にはあまり人気が出ないのだけど、でも当時も今もほんとうは必要ではないでしょうか。

今日わが国の政界にいるのは、「まだまだウチは五輪も万博もできる!」としか言わない懐古屋と、「うおおおAIで日本復活! うおおおおDXで日本復活! うおおおおおMMTで…」みたいな精力剤中毒者だけです。先進国の宿命として訪れる衰退に向きあうビジョンを、真摯な言葉で政治家から耳にすることはまずありません。

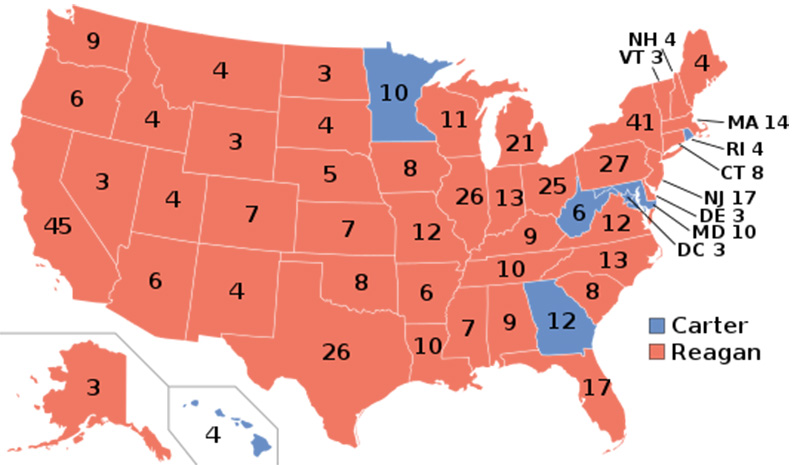

実際にカーターも演説の翌年、1980年の大統領選挙では記録的な大敗を喫して、ホワイトハウスを去ります。劇的なまでの共和党の勝利は、後に「保守革命」とさえ呼ばれ、その立役者はつねに根拠のないニコニコ笑いを湛える俳優出身のロナルド・レーガンでした。

Wikipediaより重引。

沈鬱なカーターの不人気により、1980年はRed State の無双選挙になった

しかし、それに続いた明るいレーガノミクスの「成功」は、本当に内実のあるものだったのか? 高坂正堯をはじめ、同時代のまじめな親米派ほど当時から抱いた疑いの方が、ポスト冷戦の今日ではリアルな洞察になっていることは、何度か指摘してきたとおりです。

スピーチの調子にも表れているように、生真面目な性格のカーターは敬虔なキリスト教徒で、1976年の当選時には、米国南部の福音派が初めて大統領に押し上げた政治家として報じられました。いまなら「宗教右派」に括られる票で勝利したわけですが、平和と人権を重んじるそのビジョンは米国史上で最も「リベラル」とも呼ばれます。

79年の ”Crisis of Confidence” 演説を考察したDVDの番組で語られる解説は、今日、痛切な郷愁をそそってやみません。

彼はアメリカで台頭する道徳的・宗教的な保守派と、有色人種の人権を重んじるリベラル派という正反対の陣営に橋を架け、「双方」からの支持を得て当選した最後の大統領になった。

(ヘッダー写真は『トワイライト・ストラグル』のカードより、カーター政権の最大の功績と呼ばれるイスラエル・エジプト和平。その遺産すらもこれから、崩れ去ってしまうのでしょうか)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年2月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。