日本維新の会は、保険診療の窓口負担を一律3割とする提言の素案をまとめた。これによって保険医療費は3~5兆円削減でき、社会保障費の膨張に歯止めをかけることができる。

少子化対策の財源 維新 高齢者の医療費窓口負担3割など提言案https://t.co/TVxSkYt60R #nhk_news

— NHKニュース (@nhk_news) February 20, 2024

これは少子化対策の「支援金」とは別の話だが、3割負担で社会保障特別会計の公費負担が軽減されれば、その財源を少子化対策に転用でき、政府のいうように「新たな負担なしで」少子化対策の予算措置ができる。

これによって健保組合などから後期高齢者に仕送りされている「支援金」も減らすことができる。3割負担はボーリングでいうと、それを倒すとすべてのピンを倒せるセンターピンなのだ。

武見太郎がつくった開業医中心の医療システム

今は70歳以上は原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっているが、このように医療費を老人割引する国は他にない。この奇妙な制度が生まれたのは、複雑な事情がある。その最初の主人公は武見太郎である。

武見太郎

武見は1957年から25年にわたって日本医師会の会長をつとめ、保険医総辞退などの強硬な戦術で、開業医中心の医療システムを作り上げた。この背景には、終戦直後の混乱期に医療インフラが十分でなかった時代に、各地で開業医がその役割を果たした面もある。

老人医療を無料化する健康保険法の改正は1972年、佐藤内閣でおこなわれた。このときも佐藤首相より大きな影響力をもっていたのは武見だった。これを受けた田中角栄は、1973年を「福祉元年」と名づけてバラマキ福祉を始めた。

これは東京都の美濃部知事をはじめ、全国の主要都市で「福祉と環境」を掲げて誕生した革新自治体への対抗策だった。美濃部都政は財政赤字で破綻したが、田中は高度成長で急速に伸びた健康保険料で国民健康保険の赤字を埋め、老人医療の無料化を続けた。

社会保障は、高度成長期に余剰資金を持て余していた自民党政権にとっては、国会を通さないで迅速にバラマキができる点ですぐれていた。その業務を行なう特殊法人が天下り先となり、グリーンピアなどの保養施設の原資にもなったため、官僚も田中の政策に協力した。

老人医療無料化でベッド数も入院日数も世界一になった

健康保険料は1980年代には枯渇したので、無料化は改めるべきだったが、1983年の老人保健法では1日300円の入院費を徴収することになっただけだった。国保の赤字を健保組合などが拠出金で埋め、事実上の無料化は2002年まで続いた。

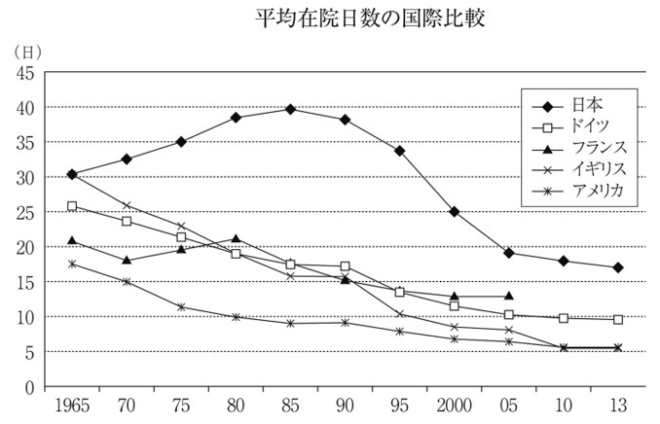

それは老人医療無料化を前提に、開業医が設備投資をしてしまったからだ。無料化で老人ホームの代わりに病院を使う老人が増え、病院も入院だけならコストはかからず、点数も高いので、ベッドを増やして長期入院させた。図のように日本では老人医療が無料化された1970年ごろから入院日数が大きく伸び、世界一になった。同じ理由で人口当たりのベッド数も世界一になった。

図:OECDなど(島崎賢治氏)

その後も70歳以上が1割負担になっただけで、2008年からは75歳以上の後期高齢者が1割負担になったが、高額療養費制度などで負担が軽減された。このように無料化で医療資源の配分に大きなゆがみが生まれ、それが新型コロナでも問題になった公的病院の不足の原因になっている。

1割負担のおかげで不要不急の外来患者が増え、軽症患者の長期入院で病院のベッドを埋めるモラルハザードが生まれ、大幅な過剰医療が発生している。その保険診療の赤字を現役世代の健保組合が「支援金」で埋めている。

これを止めるには、まず一律3割負担にして過剰医療をやめることだが、それは第一歩である。必要なのは高度成長期にできた社会保障システムを見直し、開業医の利益のために高齢者を偏重するシステムをやめることだ。

それは戦後の社会保障を転換する大改革だが、残念ながら岸田内閣の厚労相が武見太郎の息子では何も期待できない。国会での維新の追及に期待するしかない。