takasuu/iStock

(前回:血液型と性格:AIによる実証(前編))

AIによる実証結果

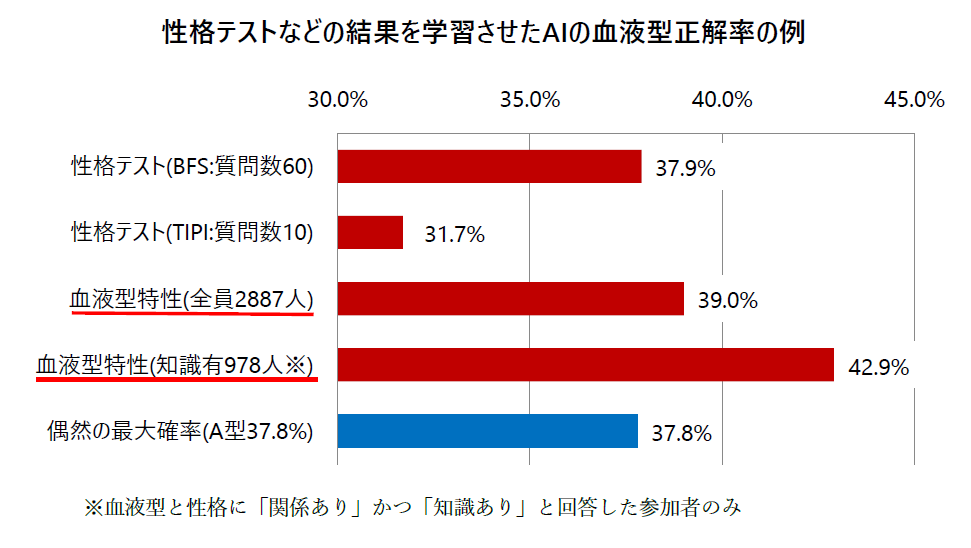

では、実際にAIによる実証結果を見てみましょう。

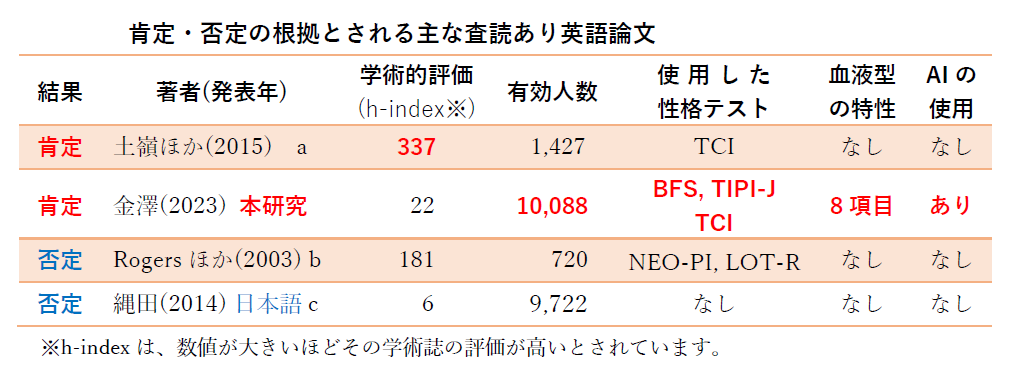

次の図は、3,200人の性格テストと血液型特性の回答により、Microsoft AzureのAIで血液型を予測させた結果となります。偶然の最大確率(このサンプルのA型は37.8%のため、すべてA型と回答した場合は37.8%…一番下)より明らかに正解率が高いのは、血液型特性(赤下線)だけです。

このことは、性格テストでは血液型の差が出にくいことを端的に示しています。

図1

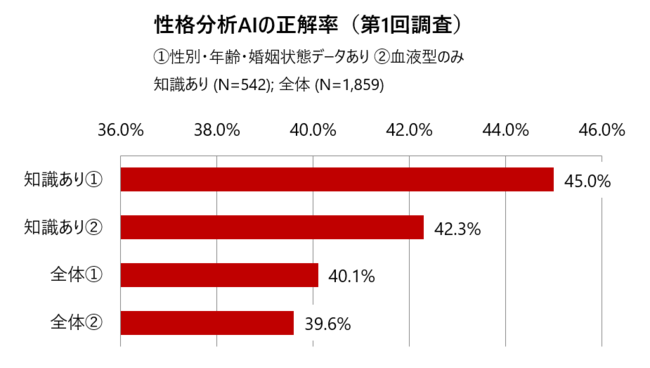

なお、次に示すように、現時点で「血液型と性格」の主な査読あり英語論文を比較すると、学術的な評価、データの量と質、分析方法などで、肯定的な論文が否定的な論文を上回っていることがわかります。

図2

a:Tsuchimine et al. ABO Blood Type and Personality Traits in Healthy Japanese Subjects. PLOS ONE. 2015年.

b:Rogersほか. Blood Type and Personality. Personality and Individual Differences. 2003年.

c:縄田. 血液型と性格の無関連性――日本と米国の大規模社会調査を用いた実証的論拠―― (日本語). 心理学研究. 2014年.

このように、性格テストでは差がない→血液型と性格に関係はない、という多くの否定派の主張に問題があることは、AIによる検証でも明らかとなっているのです。

しかし、そんな心理学の“常識”を覆す結果が出るまでの道のりは平坦ではありませんでした。

では、私の英語論文が掲載されるまでの紆余曲折を簡単にご紹介することにします。

【参考】プレスリリース 2023年3月7日(※ キャンペーンは終了しています)

「血液型と性格」Kindle版無料キャンペーン、最新AIを活用した英語論文出版のお知らせ

最初は失敗の連続

前回記したように、AIを使った「血液型と性格」の日本語論文を英訳し、「メガジャーナル」と呼ばれるいくつかの著名な学術誌に投稿してみました。データについても、頑張って4,000人分を収集したのです。

しかし、現実は極めて厳しく、すべて却下という残念な結果に終わりました。もちろん、私の能力不足が最大の原因ですが、「心理学」の論文としたことも一因なのかもしれません。

いままで説明したとおり、心理学者でAIを理解する人は、失礼ながらほぼゼロ。これはどういうことかというと、心理学者はAIに疎いため、すぐには査読者が見つからなかったのです。具体的にはこんな感じです。

ある論文は、査読に数か月かかった上、4人の査読者からトータルで数十件のコメントが付きました。これには思わず舞い上がってしまい、頑張って全部回答。そうしたら、なんと4人全員が「多忙」という理由で「査読拒否」となり、この論文は却下されました。

別な論文も、査読者を見つけるのに数か月かかったのですが、なんと唯一の査読者は「公衆衛生」の専門家。もちろん、AIも心理学も分かるはずもなく、これまた訳の分からない理由で門前払いとなり一発で却下。

失礼ながら、心理学者はAIが不得意で査読が困難なため、これらの結果は当然とも言えます。

英語論文はいいアイデアだと思ったのですが、以上のようなことから早々に暗礁に乗り上げ、当初の戦略を見直さざるを得なくなりました。

方針の大幅変更が功奏

このままでは頑張って収集したデータがもったいないので、やむなくAIの部分は削除し、さほどレベルの高くない学術誌に投稿することに方針を大幅変更。もちろん、そういうジャーナルにはあっさりと掲載されました。

意外かもしれませんが、このような(レベルの高くない)ジャーナルには、日本の大学の論文もかなり掲載されています。なぜなら、実績づくりには英語論文が必須だからです。そこで、日本の割と有名な大学(旧帝大クラス)が掲載されているジャーナルをターゲットに選び、やっと念願の「英語論文」を公表することに成功したのです。

次は、この論文のプレスリリースです。

【参考】プレスリリース 2021年3月24日

内容を簡潔に紹介しておくと、

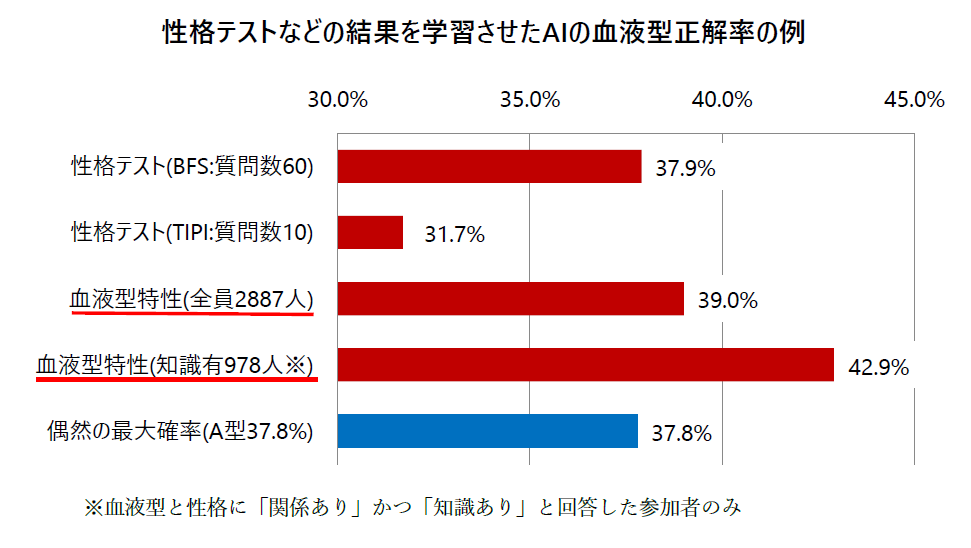

・自分の血液型の特性は「当てはまる」という点数(数値)が他の血液型より高い

・これは、「血液型と性格の知識が全くない」「血液型と性格は全く関係ない」と回答した人でも同じ

・上記は、いずれも統計的に意味がある(有意な)数値

図3

路線変更がうまくいったので、同じ方法でAIの論文も掲載することができました。詳しくは次のプレスリリースをご覧ください。

【参考】プレスリリース 2021年4月6日

図4

こうして、2019年の夏にスタートした「英語論文」プロジェクトは、予想外の足かけ3年を費やし、2021年3月にやっと最初のステップを踏み出すことができたのです。

裏技を使って英語論文を掲載

しかし、いままでに説明した方法は、ある程度レベルの高い学術誌には通用しません。そこで、一計を案じて裏技を使うことにしました。

査読者が心理学者だからダメらしい(?)ので、他の分野なら大丈夫かもしれません。最終的に、「血液型」ということで、生物学に的を絞りました。

最近は、いきなり学術誌に投稿するのではなく、事前に査読前論文(プレプリント)を公表することが一般化しています。良さそうな論文には、あちこちから招待状が届き、正式な論文としての掲載へと進むこともあります。査読で却下されたメガジャーナルも、プレプリントなら掲載はOKでした。

そこで、テスト的にAIを使ったゲノム解析のプレプリントを公開したところ、数多くの学術誌から投稿依頼メールが殺到(1日数通)。これまでの苦労はなんだったんでしょうか…。

これで気を良くし、改めてAIを使った「血液型と性格」のプレプリントを執筆。この論文の公開は、たまたまChatGPT 3.5がリリースされた時期に重なったためか、前回を上回る投稿依頼メールが殺到。無事に同じパターンで正式な英語論文として掲載することができました。これが冒頭に示したものとなります。

【再掲】プレスリリース 2023年3月7日

「血液型と性格」Kindle版無料キャンペーン、最新AIを活用した英語論文出版のお知らせ

図1(再掲)

この後に、日韓国際比較のプレプリントも執筆したのですが、忙しくなってしまったので正式な論文化まで至っていません。驚いたのは、前回までとは違って、それなりのステータスのジャーナルからも掲載依頼メールが届いたことです。まさにChatGPTがきっかけの生成AIバブルを実感したのですが、これがいつまで続くかは分かりません。

余談ですが、英語のプレプリントと同じような内容を日本語で書き、文科省鳴り物入りで立ち上げた日本のプレプリントサーバーに公開を依頼したところ、次のように「非科学的」という「お祈りメール」が届いて却下されました。

ご投稿頂きましたプレプリント「ABO血液型と性格特性:日本の大規模調査による実証的論拠」についてお知らせいたします。

投稿規約に記載しているとおり、科学を取り扱った科学的な論文を公開します。すなわち過去の知見をもとに、自分の主張や証明を提示し、新しい知見を得てそれを論理的に示すものであることが要求されます。なお、ここでいう科学とは、人文学・社会科学を含む広義のものです。貴論文は上記を満たすための記載が不十分であるため、公開不可と判断されました。

このようなお知らせをすることは残念ですが、貴殿の研究の発展をお祈り申し上げます。

しかし、前述したように、英語なら問題なく掲載されています。また、査読で却下された「メガジャーナル」でも、プレプリントなら問題なく掲載。

このようなことで、英語論文執筆の副産物として、日本のアカデミックな世界では、「血液型と性格」の研究がタブー視されていることが実証されました。正直、かなり複雑な気持ちです。

生成AIの登場で英語論文が身近に

生成AIの登場により、「日本語の壁」が限りなく薄くなりました。これは既に多くの人が述べていることです。言い換えれば、日本語の論文さえあれば、AIによりほぼ自動的に英語論文が出来上がるという時代が到来したのです。これは、私の事例でも実証済みの事実です。

具体的な作業はこんな感じです。

まず、日本語で論文を書き上げます。従来は、文章を英語に翻訳するのが大変でした。私は一応は英検一級とTOEIC900点を取得しています。しかし、恥ずかしながら、学術誌に掲載できるレベルの英文を作成するのは相当に困難と言わざるを得ません。

状況が一変したのは、2016年にGoogle翻訳がニュートラルネットワークを採用し、大幅にレベルアップしたこと。これで、英訳の作業が格段に楽になりました。ただ、ところどころに妙な英文が出現するので、手作業での修正が必要になります。この後に、ネイティブィブに原稿を添削してもらい、最終チェックをして提出するというのがお決まりのパターンでした。

しかし、最近はGoogle翻訳より高精度なDeepLと、英文添削にChatGPTが使えるようになったこともあり、日本語→DeepLの英訳→ChatGPTの添削で完結し、ネイティブの添削や手作業はほぼ不要となりました。

面白いことに、最近では英語がおかしいと指摘されることも滅多にありません。もちろん、これは私の英語の能力が向上したからではなく、AIの進歩によるものです。

もっとも、だから英語はあまり勉強しなくてもいい、という見解には懐疑的な立場を取らざるを得ません。

現実は全く反対で、英語への「一極集中」が進む可能性が大です。これは、交通ネットワークの発達やインターネットの急速な普及の結果、日本国内では東京一極集中が進んだのと同じことです。

現に、ChatGPTの学習データには英語版Wikipediaが使われているとされ、以前は割と平和的だった項目でも、英語版では編集合戦が激化している感覚があります。対して、日本語版ではそういうことは実感していません。

英語論文の“成果”

なお、英語論文の執筆については、いまでも割り切れない気持ちを持っています。なぜなら、内容は日本語と変わらないからです。また、「血液型と性格」は実質的に日本オリジナルな研究なのに、「日本人」に認めさせるために、わざわざ「英語論文」を書く必要があるのか、と。

しかし、英語論文の“成果”は実に劇的でした。多くの日本の心理学者は、公開されたとたんにほぼ完全に沈黙。そして、失礼ながらAIの知識に乏しいらしく、少なくとも目立った反論は見かけません。しかも、一連の論文のアクセスは7万回以上と驚異的で、私の日本語の本より桁違いに多く、「事実は小説より奇なり」を地で行く結果となりました。

では、いままでの“反論”、「自分で論文を書いて学会で発表しろ」はどうなったのか。前述のように、多くの否定派や心理学者は沈黙しましたが、「関係ある」と認める人は事実上皆無でした。あげくの果てには、なんと「英語論文なんか無意味」という“反論”まで出現。残念なことですが、日本国内では「血液型と性格」では何をやってもダメということが、またもや実証されたのです。

血液型と性格は「不都合な真実」なのか

性格テストでは自己評価の結果を「本当の性格」とみなして点数化しています。これは、現代性格理論の基本中の基本です。だから、血液型による「思い込み=自己評価」があるとするなら、必ず性格テストで差が出るはず。こんな誰でも分かる単純な理屈でも、AIを使って英語論文化しないと否定派は認めない…のでしょうか。

それでも「関係ない」と主張するなら、少なくとも次のことは認めざるを得ないはず。

- 日本人の半分以上が血液型と性格は「関係ある」と感じており、そういう人たちは性格の自己評価が不正確である。

- 必然的に、日本人の半分以上の性格テストの結果は信用できないと言わざるを得ない。

- 性格テストでは自己評価の結果を「本当の性格」とみなしているため、日本人の半分以上では必ず血液型により差が出るはずだ。

- 逆に、差が出ないなら、それは既存の性格テストに欠陥があるからである。

このようなことで、心理学者にとっては、「関係ある」と認めることは、ほとんど自己否定と変わらないことになります。

ただし、例外もないわけではありません。その典型は、最初の記事で紹介した岡山大の長谷川氏です。

よって、「血液型と性格」は心理学にとって「不都合な真実」であり、否定的な態度は「認知的不協和」だと強く感じるのです。

ところで、「性格テストでは血液型の差が出にくい」という“常識に反する結果”となったのはなぜでしょう?

権威ある科学誌Natureには、数十万人の遺伝子データを調べ上げた論文が2017年に発表されています。それによると、血液型のような単一の遺伝子が性格(性格テストの結果)に与える影響は0.4%未満で、ほぼ無視できるほど小さいとされます。

よって、この奇妙な現象の原因は、一言で言えば性格テストの「バグ」です。次回は、「血液型と性格」の研究で判明した、そんな不可解なバグについて説明する予定です。

■

金澤 正由樹(かなざわ まさゆき)

1960年代関東地方生まれ。ABOセンター研究員。コンピューターサイエンス専攻、数学教員免許、英検1級、TOEIC900点のホルダー。近著『古代史サイエンス』では、AIを活用して日中韓のヒトゲノムを解析し、同時に英語論文も執筆。

『B型女性はなぜ人気があるのか:AIと300万人のデータで読み解く「血液型と性格」』