激動の時代において組織が生き残るためには、人材抜擢などの組織改革が不可欠である。だが性急な改革は守旧派の反発を招き、かえって混乱を生む恐れがある。幕末維新を勝ち抜いた薩摩藩・長州藩・土佐藩を参考に、あるべき組織運営のあり方を考えてみよう。今回は薩摩藩を取り上げる。

藩論の分裂、内部での粛清が発生した長州藩・土佐藩と異なり、薩摩藩は組織の結束を維持したまま幕末の政局を乗り切った。その秘訣は、兄である島津斉彬の急逝を受けて藩政を主導した島津久光のリーダーシップにあった。

島津久光

出典:Wikipedia

西郷隆盛を見出した名君として有名な島津斉彬の影に隠れ、久光は地味な存在である。司馬遼太郎に至っては久光を暗君とみなしている。

しかしながら、斉彬亡き後、薩摩藩の舵取りを担った久光の存在がなければ、明治維新は実現しなかったと言っても過言ではない。

島津斉彬

出典:Wikipedia

島津斉彬が没した後、藩主となったのは、斉彬の養子で久光の実子である茂久(のちの忠義)であった。久光は藩主の実父にすぎなかった。久光の権力は公的な権威に裏付けられていないため、極めて不安定だった。

当時の薩摩藩では、島津家一門が家老職などの要職を占めており、生前の斉彬でさえ、彼らの意向を無視することはできなかった。まして藩主ですらない久光が藩政を掌握することは困難だった。

そこで久光は、門閥支配を打破するため、「誠忠組」と呼ばれる藩士のグループに目をつけた。

誠忠組とは、斉彬死後、その遺志を継いで尊王攘夷の実現を目指す約40名の一団であり、その多くは下級藩士だった。彼らのリーダー格が西郷隆盛であり、大久保利通であった。

安政6年(1859)秋、誠忠組は他藩の同志と連携して幕府大老の井伊直弼を襲撃すべく、脱藩を企てた。これを察知した久光は、彼らをなだめ自重を促すため、11月5日、藩主茂久の名で、「誠忠士之面々」宛に「諭書」を出した。

万一、政変が発生した場合には、前藩主斉彬の深い志を貫き、朝廷に忠勤を励むので、その際には自分を助け忠誠を尽くしてほしいと述べたのである。藩主が藩を挙げての勤王を公約したことに感動した誠忠組は計画を中止し、連名で誓約書を提出し、久光・茂久父子に忠誠を誓った(ただし西郷は当時、奄美大島に流されていたので大久保が代署した)。

藩の公式の手続きを無視して、藩主から直接藩士に意思表示がなされるなど前例のないことであり、家老ら門閥の排除を意味する。久光は、亡兄斉彬のカリスマ性を利用することで、誠忠組を掌中に収めたのである。

万延元年(1861)3月、島津茂久が参勤交代で江戸するに際して、門閥勢力は誠忠組メンバーを危険分子とみなし、参勤交代の従者から外した。大久保は激しく反発し、藩庁に抗議した。その結果、3月11日、久光が自邸で大久保と面会した。久光は誠忠組の「忠節之志」を称賛し、改めて斉彬の遺志を継承して朝廷に忠勤を尽くし、政変の際に兵を率いて上京すると約束した。

茂久はいったん出発したが、九州を北上中に桜田門外の変(井伊直弼暗殺)の情報が入り、病と称して引き返した。大久保らは出兵を主張したが、久光は、この事件は「兵乱」ではないと自重を諭した。ともすると暴発しかねない誠忠組を巧みにコントロールする久光の手腕がうかがえる。

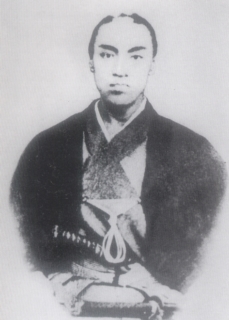

小松帯刀

出典:Wikipeidia

文久元年(1861)、島津久光は「国父」と名乗り、藩内の人事権を掌握した。島津久宝・島津久徴ら一門の守旧派を更迭する一方で、小松帯刀(清廉)・大久保ら「久光四天王」をはじめとする有能な人材を抜擢した。特に「御改革御内用掛」に任命された帯刀は藩政改革を精力的に進めた。

国内の権力基盤を強化した久光は文久2年3月16日、帯刀・大久保ら藩兵1000余を率いて鹿児島城二の丸から出発した。無位無官で藩主でもない者が大軍を率い、しかも野戦砲4門と小銃100挺を準備して幕府の許可を得ずに上京するとは、まことに前代未聞の出来事であった。

4月16日に入京した久光は帯刀以下の側近と共に近衛邸に参上し、近衛忠房および中山忠能・正親町三条実愛・久世通煕に対し、朝幕改革意見書を提出した。さらに4月23日に倒幕挙兵を画策する薩摩藩尊王攘夷派志士を京都伏見の寺田屋において鎮圧すると(寺田屋事件)、朝廷の久光に対する信頼が高まった。朝廷の後押しを受けた久光は幕府との交渉に乗り出し、幕政改革に成功した(文久の改革)。

寺田屋事件の舞台となった現在の寺田屋

出典:Wikipedia

島津久光の率兵上京と対朝廷・幕府交渉を支えた小松帯刀は、帰藩後の文久2年12月には28歳の若さで家老に抜擢された。帯刀は久光の補佐役、薩摩藩ナンバー2として明治維新に至るまで藩を導いた。維新後まもなく、若くして病死したため後世の評価が不当に低いが、存命中は西郷・大久保以上の存在であった。

改革派の上級藩士である小松帯刀を家老に据え、誠忠組出身の下級藩士である西郷・大久保を小松の指揮下で活躍させる。この組み合わせが薩摩藩の強さの核心だった。上級藩士と下級藩士の対立が珍しくなかった諸藩とは異なり、薩摩藩が団結を維持できたのは、島津久光の人事の妙によるものである。

■