Color_life/iStock

子供は、学校でさまざまな教科を時間通りにこなしていく。開始時間になったら着席をし終わったら次の準備にかかる。それを可能にするのが「時間割」である。

大人にも「時間割」は存在する。しかし、仕事ははかどらずに残業に追われていつも「忙しい」が口ぐせになる。こんな時に時間術の本を読むとスーッと入っていくが定着することはない。そういえば、子供は「忙しい」を口にはしないのは何故か?

付箋(ポストイット)は使えない

付箋(ポストイット)は誰もが一度は使ったことがあるツール。しかし、最近は使用する機会がまったくない。手帳やノートに貼ってもいつの間にか剥がれてしまう。

使うとしたら、ちょっとしたメモや本のしおりくらいにしかならない。付箋は貼ったり剥がしたりを繰り返すと粘着力が弱くなり、剥がれてなくすことがある。それが不便なのである。

パソコンのモニターに貼っていたのに、いつの間にかなくなっている。「あれ、どこに行った」と探しても見付からない。忘れた頃、デスクの下に発見。どこに書いたのかわからなくなったのも一度や二度ではない。

付箋(ポストイット)はアメリカの3Mによって開発された。同社の研究員が、たまたま非常に弱い接着剤を作り出した。これは偶然から予想外のものを発見するケースとして有名になった。現在では100ヶ国以上で販売されている。

付箋でスケジュールを管理するのも難易度が高い。理由は繰り返していると粘着力が弱くなり気がつくと剥がれている。つまり、時間管理に使用することが不可能なのである。

最近では、より強い接着面を持つポストイットも作られている。読者のなかには、ポストイットの愛用者もいるかも知れないが、ケースバイケースで使い分けることが望ましい。

メールはどうする?

筆者の場合、メールは片っ端から削除している。これは当時の上司の影響が大きかった。少なくとも半年経過したら全てのメールは削除する。古いメールに生産性はないからである。

しかし、最近は、消すという作業自体が時間の無駄に感じるようになった。最近では、メールサーバーの容量も大きいから削除するのが手間になった。そのため、既読のものを非表示にしている。これなら視界に入らないのでストレスが生じない。

ほかにも、レッドは後で読む(選別前の未読メールも含む)、グレーは重要、青は時間ができたら読むなど色分けしている。毎朝、数百通のメールがたまっているが、このように仕分けして1日がスタートする。

手帳、ノート、付箋(ポストイット)、優先順位などは、簡単にできそうで実は簡単ではない。また、しみついた習慣を変えることも簡単ではない。

時間術のスキルはいくつかあるが、役立つことは少ない。自分の中で習慣化しているからである。だから、元のやり方に戻ってしまう。最近はこれでいいのかなと思っている。

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

2年振りに22冊目の本を出版しました。

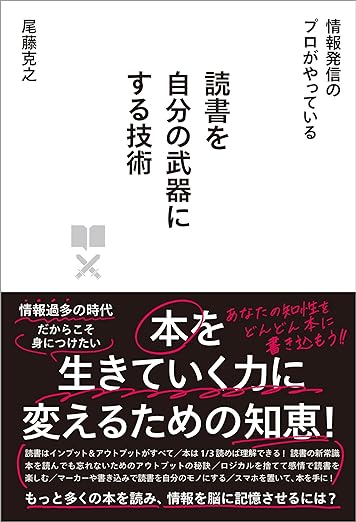

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)