終わらせませんというか、終わった後までこうも喧騒が引かない選挙というのも、珍しい。

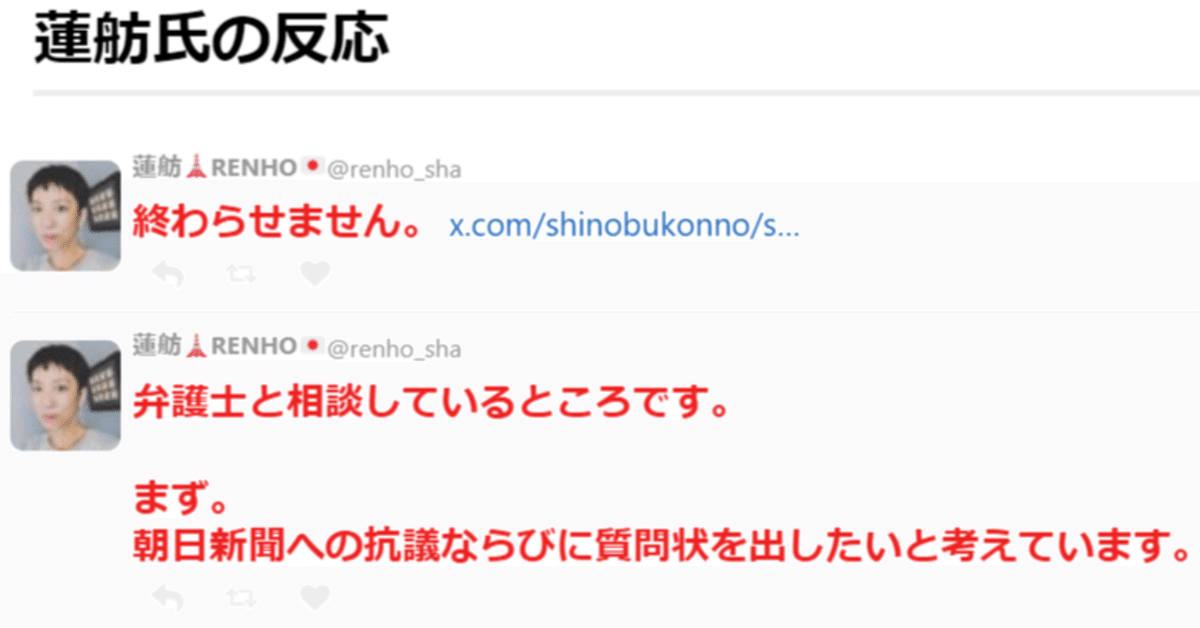

半月前、7月7日の東京都知事選で3位落選となった蓮舫氏が、あらゆる批判的な論評にTwitterで言い返し続け、それを支持者が「その通りだもっとやれ!」と囃して、収拾がつかなくなっている。彼女による攻撃(本人の観点では反撃)の対象は、TVの司会者・コメンテーター・SNSのマスコミ記者・市井の一般アカウントと、きりがない。

蓮舫氏は立候補にあたり離党したので、現在は無所属だが、最大の支援団体の会長や、国政で提携したい友党の幹事長のことまで公然と罵倒して回られては、出身の立憲民主党の側はたまったものではないだろう。逆に言えば、もう同党には戻らないと決めた上での行動なのかもしれない。

蓮舫氏「貴方に言われたくない」連合・芳野会長の「共産出過ぎ」発言に同調した国民幹事長に反論

彼女は共産党との提携を前面に打ち出し、いわばオールリベラル・左派連合的な戦略を採って負けたので、こうなると出てくるのが「戦後民主主義は終わった」とする論評である。まぁ平成のあいだにも結構な回数「終わって」いるので、ちょっともう何度目か覚えてないけど(苦笑)。

昔は大学にも偉大な学者がいて、こうしたとき引きずり出されるのが「丸山眞男」という固有名詞だ。単なる(とあえて言う)一政治学者が、ひとつの時代区分ないしレジームとイコールな存在なのだから、すごい。「トランプのアメリカとは…」「プーチンのロシアでは…」と書くのと同じニュアンスで、「丸山の戦後日本が…」という論評がなりたつわけである。

上に貼った記事はその一つで、リベラルが容共的に左翼と「野合」するあり方を丸山に象徴させて、それはもう無効だから蓮舫さん負けましたね、と書いている。それが間違っているわけではないが、丸山という人の一番大事な部分が、抜け落ちてしまっているように思う。

1955年の7月に、六全協というものがあった。分裂状態で武装闘争に走り壊滅した日本共産党が、党の再統一と議会主義への回帰を発表した会合である。10月の社会党統一、11月の自民党結党(保守合同)と併せて、55年体制を成立させる戦後史の画期だった。

このとき丸山眞男が示した態度を、東大法学部で教え子だった安東仁兵衛が記録している。安東は共産党の活動にのめり込み、50年に退学。党分裂の中では「国際派」に属したが、内ゲバで同志へのリンチに加わったことを強く後悔していた(ちなみに、被害者の一人が不破哲三氏である)。

党内では主流(所感)派と国際派との地位が逆転し、後者が前者にとってかわることは必至であろう〔が……〕両者にはさまざまに共通する体質と思考様式があるのであって、単純な逆転によって党の再建と革新は成就しえないであろう。

したがって、これからの党内闘争では旧国際派の出身で、しかも国際派じしんをキチンと批判する者がいなければならない。おそらくこうした視点や見解を表明する者は少ないであろうが、しかし私〔安東〕はあえてこの立場を貫くつもりである、との抱負を語った。丸山は私のこの考え方と姿勢に賛意を示し、ぜひそれを貫くべきである、と激励してくれた。丸山が語ったことのなかでひとつだけ記憶に残っていることは、いわゆるシンパの姿勢ということであった。

たしか、丸山もみずからをひろい意味での〔共産党の〕シンパと仮称しながら、これまでのシンパは、党の外に向って反共とたたかうことが中心であったが、これからは党に向って、党にたいする批判をキチンとおこなうことである、といった趣旨のものであった。

安東仁兵衛『戦後日本共産党私記』

文春文庫、216-7頁。

強調と段落替えは引用者

シンパは「応援団」であってはいけない、というのが、50年代前半に共産党の暴走を見た丸山なりの反省だった。言い換えれば、本当の味方とは、自分たちの側の欠点をきちんと指摘し、批判すべきを批判してくれる人のことだ。そうした存在を包含できる党や運動でなければ、民主政治は良きものになり得ないと考えていたわけだ。

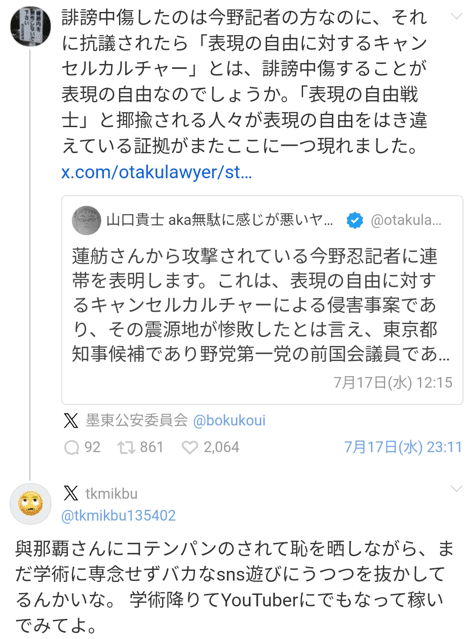

対して、シンパを単なる「リツイート屋・いいね屋」くらいに考え、少しでも違和を唱える相手を見つけたら「この人は敵だから叩いて!」とオンラインでのリンチを煽り、謝罪されても職場に通報ダー! 民事で賠償請求ダー!(刑事で告訴する人もたまにいる)ばかりしている人たちの、幼児的な矮小さは明らかだろう。

お子様学者たちのファミリーレストラン:オープンレター「再炎上」余禄

情けないのはそうした面々に、相当の数の「学者」が混じっていることだ。たまには違う人を挙げようかなとも思ったが、やはりいちばんわかりやすい例を示しておこう。

「今野記者」が行ったのは単なる論評で、そもそも中傷ではない。

こちらのまとめを参照

私はいわゆる「丸山主義者」ではないから、生前に丸山が語ったことのうち、「終わった」部分はいっぱいあると思う。しかしいまの日本の課題は、丸山眞男がむしろ足りないことであり、今後とも棺桶から引っ張り出してご迷惑をおかけするなぁと、元学者として申し訳ない気持ちなのである。

なにぶん近代人が少ないもので、

日本がまだお手数をおかけします。

ナムナム…

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年7月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。