スイスの政党「緑の自由党」(GLP)の政治家サニヤ・アメティ氏は9日、チューリッヒ州の党幹部を辞任した。チューリッヒ市議会議員でもある同女史は「聖母マリアと幼子イエス」が描かれた画像を美術カタログから取り出し、それを標的に射撃、その行動を自身のインスタグラムに投稿した。この行動が報じられると、宗教界で大きな憤りを巻き起こした。バチカンニュース(独語版)が9日、報じた。

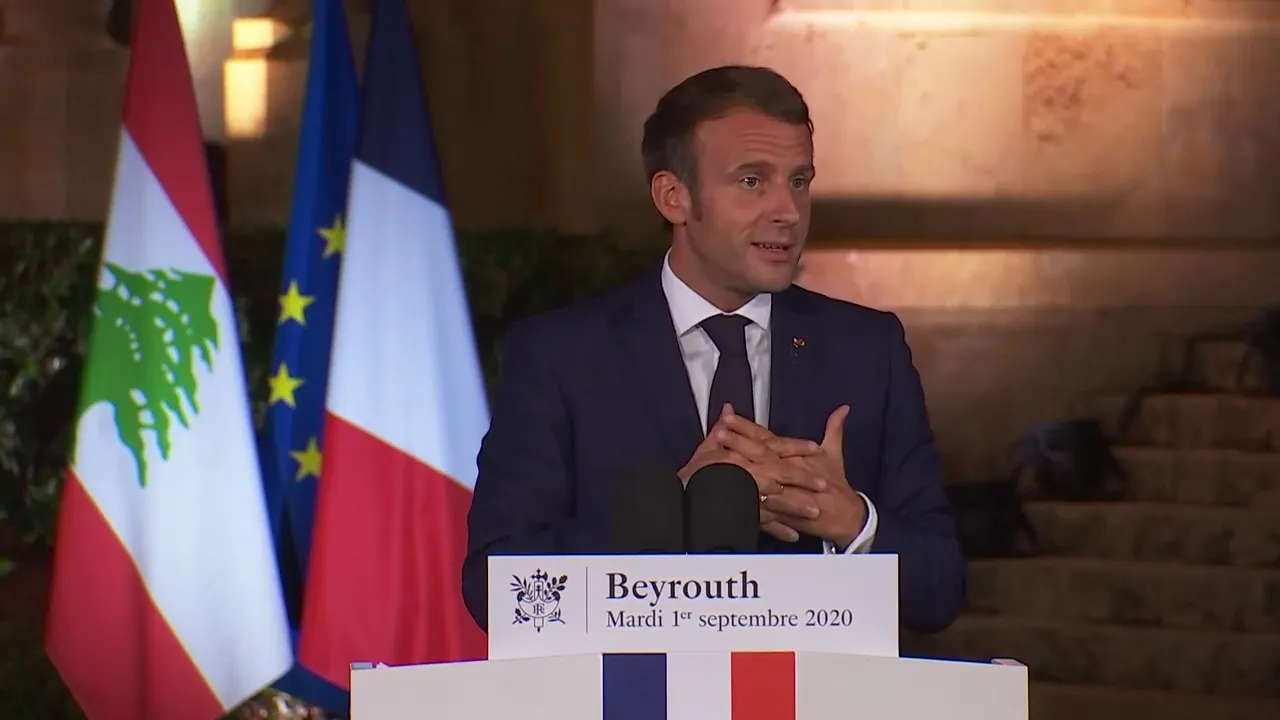

レバノン訪問時に記者会見するマクロン大統領、「人には冒涜する自由がある」と主張(2020年9月1日、フランス大統領府公式サイトから)

投稿には、聖母マリアとその子供の頭部に穴が開いた画像が含まれており、これが激しい批判の的となった。ロシア国営放送局RT、ルーマニアのナショナリスト、そしてアメリカのカトリック団体などがこの投稿のスクリーンショットを拡散した。

GLP自身もアメティ女史の行動を非難した。チューリッヒGLP党首のベアト・リューフェナハト氏は、アメティ女史が「相互の合意の上で」党幹部を辞任したことを確認した。同女史は、州党幹部で広報やキャンペーンを担当しており、現在もチューリッヒ市議会に議席を持っている。

また、アメティ氏が共同代表を務めるリベラルな団体「オペレーション・リベロ」は、SNSプラットフォームXで「彼女の行動は間違っており、不適切だった」とコメントしている。

サニヤ・アメティ氏インスタグラムより(編集部)

アメティ氏自身は新聞「ブリック」に対して「本当に愚かな行動だった。何も考えずにやってしまった。心からお詫びする。この行動で傷ついた方々に許しを請いたい」と述べている。同氏は自身のインスタグラムを閉鎖した。

以上、「聖母マリアと幼子」の画像への射撃事件は幕を閉じたが、事件は深刻な問題を私たちに提示している。チューリッヒのカトリック大学コミュニティの責任者であるイエズス会士フランツ=ザヴァー・ヒースタンド氏は政治家の行為に対し、「行動自体だけでなく、宗教的なシンボルに対するこのような無礼が許される環境にも問題がある」と批判し、「アメティ女史がキリスト教のシンボルの意味に対して考えられないほどの無知を露呈した」と述べ、社会における宗教の価値や宗教的シンボルの役割について深い議論の必要性を強調した。

同氏はまた、アメティ女史が後に謝罪したが、それで問題は解決されないとして、「アメティ女史の周囲や彼女の所属する政党において、将来同様の逸脱が起こらないように学ぶ必要がある。民主主義と宗教は深く結びついており、この議論は多元的な社会における尊重と寛容の重要性を考える機会にもなるからだ」と強調した(バチカンニュース)。

ヒースタンド氏が主張するように、民主主義社会では国民の権利、人権が重視される一方、宗教的シンボルや宗教一般に対して軽視、ないしは無視される傾向が強まってきている。世俗化社会では人が信仰する対象やその内容に対し、安易に土足で踏みにじるような傾向が出てきている。

宗教的なシンボルへの冒涜行為といえば、パリ夏季五輪大会の開会式でのパフォーマンスを思い出す。ドラッグクイーン(女装パフォーマー)やLGBTQ(性的少数者)らを多数起用した開会式のパフォーマンスに対し宗教界から強い批判の声が聞かれた。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたイエス・キリストの「最後の晩餐」のパロディはキリスト教会、保守派から強い反発を招いた。

例えば、フランスのローマ・カトリック教会司教会議は「開会式では、レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な絵画を基にした『最後の晩餐』をワンシーンで再現するアーティストたちが登場した。しかし、このシーンは、ドラッグクイーン、ほぼ裸の歌手、その他のパフォーマーによって、トランスジェンダーのパーティーやファッションショーにパロディ化された」と述べ、不快感を表明している。

それに対し、パリ五輪開会式の芸術監督を務めた舞台演出家のトマ・ジョリー氏は「テーマは世界の多様性と異質性を称えることにあった」と指摘し、批判に反論している、といった具合だ(「“神聖なもの”への「冒涜」は許されない」2024年8月3日参考)。

パリの風刺週刊誌「シャルリー・エブド」が2020年9月2日、イスラム教の預言者ムハンマドの風刺画を再掲載した時、世界のイスラム教国から激しい批判が飛び出したが、フランスのマクロン大統領は訪問先のレバノン・ベイルートの記者会見で、「フランスには冒涜する自由がある。報道の自由がある」と述べ、イスラム教国の批判を一蹴したことがある(「人には『冒涜する自由」があるか」2020年9月5日参考)。

民主主義の世界では多様性が重視され、自由を最大限に擁護する傾向があるが、その一方、宗教的な神聖な対象への無関心が拡散してきた。そのような社会では他者の信仰の自由、信仰心への理解が乏しくなっていく。そして多くはそのことに気がついていない。一方、神聖なシンボル、対象がない社会ではその代償行為として独裁者の像を建立し、その前で頭を下げる、という状況が生まれてくる。

最後に、無神論者の嘆きを紹介する。

独連邦議会の野党「左翼党」幹部のグレゴール・ギジ氏(Gregor Gysi)は、独国営放送ZDFのマルクス・ランツ司会の娯楽番組に出演し、そこで「自分は神の存在を信じていないが、神なき社会を恐れている。キリスト教会が主張するような価値観で構築された世界が全く存在しない世界に恐怖を感じるのだ。資本主義も社会主義もその恐怖心を取り除くことができるものを有していないからだ」という趣旨の話をしている(「無神論者が憂慮する“神なき社会”」2017年2月7日参考)。

人は神聖なものに自然と頭を下げようとする。その対象がなくなった場合、人はどうするだろうか。無神論者のギジ氏が嘆く”神なき社会”とは、神聖なものが全くなくなった世界を意味するのだろう。そのような世界では、神を信じる人だけではなく、無神論者も恐怖を感じるというのだ。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2024年9月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。