takasuu/iStock

『學士會会報』の神野論文

9月初旬に『學士會会報』No.968(2024年9月1日)が送られてきた。目を通し始めたら、「共同意志決定にもとづく財政」(以下、神野論文)が掲載されていた。

6月に神野の『財政と民主主義』(2024年2月、 以下神野本)を詳しく読んでコメントした(金子、2024a ; 2024b)。そのため同じテーマの神野論文も関心をもって読み進んだ。『學士會会報』の論文枚数(字数)は非常に少ないが、その趣旨は鮮明であった。

社会システムの「結節点」は財政か?

神野本に続いて、この神野論文をここで取り上げてみたい。

神野本でも強調されていたが、論文でも同じく「財政」こそが社会システムの「結節点」(神野論文:24、以下、神野論文からの引用は頁のみ)という主張が軸となっていたからである。

「人間の集合意識」が社会システムを束ねる

しかしながら社会学の社会システム論を学んだ立場からすると、政治・経済・社会というサブ・システムを最終的に束ねるものは財政ではなく、「人間の集合意識」であるとしておきたい。具体的には、人間集合としての多世代が織りなす人口動態こそが社会システムの推進力になるという理解から出発する。

したがって神野本や神野論文で詳述されたような、「財政」が社会システムの中核に位置づけられ、それが「歴史の曲がり角で・・・・・・ハンドルの役割は、財政が担わざるをえない」(:25)という発想にはなかなかついていけない。なぜなら、歴史の曲がり角の人口動態でも、人間の「集合意識」に制御されるからである。

5つの史観が定着

社会学を含む社会科学や哲学では、時代を進める社会変動要因として、いくつかの史観が先行的に提起されてきた。

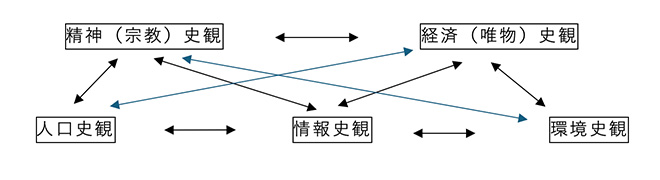

史観とは社会変動の主原因を特定化して、それを説明する考え方の総称であり、「歴史の見方」(view of history)として受け止められる(図1)。それらの史観を理論社会学の一環として学んだ立場からすると、「財政が歴史の曲がり角のハンドルの役割になる」という主張への違和感が強い。

図1 社会学における5つの史観

出典:金子(2013:51)

精神史観と経済史観

まず「精神(宗教)史観」は一番古く、社会システムを変えるには人間の意識であるとする「唯心史観」として周知されてきた。それが宗教に特化すると、ウェーバーの有名な「プロテスタンティズムと資本主義の精神」に代表される「宗教史観」となる。

時代的にはウェーバーに先行したマルクスの経済(唯物)史観がある。これは精神史観を止揚して、社会システムの推進力は生産力・生産関係に左右されるという認識に変更された。

人口史観

第三の人口史観は高田保馬によって彫琢された社会変動図式であり、人口構造を社会の量質的組立と見て、社会構造分析の独立変数とし、残りはこの従属変数と見なす社会変動論である。この社会の量質的組立とは、「数量及び性質から見たこれら構成員の組み合せ(高田、1948=2003:224)を指す。

この人口史観は、精神史観(第一史観)と経済史観(第二史観)の批判的な検討から、高田が人口を軸として独自に編み出した。ただしその一つの手がかりは高田本人が記したように、ジンメル(1917=1979)の次のような僅かな示唆による。

ジンメルの示唆

「経済的変化自身、既に根本的な社会学的変化の一つの現われ」(ジンメル、前掲書:30)、「歴史上の変化は、その真に活動的な層から見ると、社会学的諸形式の変化ではないか」(同上:30)、「諸個人及び諸集団が如何に関係しているか、個人と彼の属する集団とが如何に関係しているか、中心的価値、蓄積、特権が社会的諸要素の間で如何に移動しているか――これこそ真に時代を作る変化ではないのか」(同上:30)、「経済も社会学的変化によって規定され、経済形態も『上部構造』にすぎない」(同上:30-31)というジンメルのいくつかの言説を手がかりに、唯心史観と唯物史観の精緻な検討を踏まえて、高田が練り上げたのが人口史観である。

情報史観

長らく唯心史観、唯物史観、人口史観がいわば「史観」の標準であり、社会変動論でも主流であったが、20世紀の後半に「情報史観」ともいうべき社会変動論が生まれた。

これは情報のもつ巨大な力と速度が社会システムを変化させるとする社会変動論であり、サービス経済、専門職の優位、科学技術への信頼などを含んでいて、トフラーの『第三の波』などが代表作である。そして、情報のもつ創造力を基盤とするイノベーション志向が強い。

環境史観

一方、環境史観とはいわゆる20世紀後半からの環境公害の克服に有益であった理学工学農学などを基盤として、「環境」への配慮や「被害予防の原則」から、現今の社会システムをつくり直すことを主張する考え方である(金子、2013:49-55)。

これには21世紀に世界的に広まった「再エネ」としての太陽光発電や陸上風力発電や洋上風力発電が象徴的であるが、それぞれに耐久性が20年ほどしかないので、その後の解体、廃棄、処分などの視線までが十分とはいえない。いわば見切り発車的に国家主導による「再エネ」導入の際に後押しされた「史観」(GX)でもある。

未定義の「共同意志決定」

これらを合わせて取り込んだ社会学の観点からすると、結論として「財政は・・・・・・社会の構成員の共同意志決定によって運営されている」(:24)という「財政史観」を構築するためには、いくつもの媒介変数を経由している事実を明らかにすることが先決であると思われる。

概算要求の大枠

恒例になっている年末にかけての国家予算の「概算要求」では、各省庁が前年度の実績を基にして、新しいトピックスを盛り込んで概算要求の大枠を作る。

その多くは国際関係、少子化や高齢化などの人口動態、福祉介護問題、エネルギー資源問題、時の政権が熱心な「少子化対策」や「防衛」、それに「デジタル化」や「再エネ」などから優先的に選ばれる。

たまには政権与党内での力関係により、新幹線やリニア新幹線の新設や延長が決定したり、先行的に実験したい事業を都道府県のある地域を「特区」に指定することなども概算要求に盛り込まれることも少なくない。

それらは時の政権が国民の広範なニーズから選択的に拾い上げて、概算要求に事業項目として挿入する政策決定として現実化する。

「復活折衝」「大臣折衝」は「共同意志決定」なのか?

このような日常的体験からすると、「共同意志決定」とは何かが少し見えてくる。

概算要求後にマスコミ世論の反応、党内外の力関係、野党の対応、全国知事会や市長会の動静、内閣の基本方針などへの配慮から、「復活折衝」が各省庁と財務省間で行われる。そしてその大詰めでの大臣折衝で次年度の予算原案が決まり、与党内の合意のあとに国会で審議されて、3月末までには予算案が決定する。

財政は「社会の構成員の共同意志決定で運営されている」のか?

この予算策定に関する毎年の年中行事を傍観してきた私には、それによって策定された「財政」が社会システムの「結節点」にあるとは思えない。しかも神野論文でいうように、「社会の構成員の共同意志決定で運営されている財政」(:24)という表現にも違和感を覚える。概算要求のどこに「国民による共同意志決定」が認められるのだろうか。

このような疑問が生じる背景には、神野が「共同意志決定」についての定義を下さず、恣意的に使っていることにより、よくいえば自由な解釈が可能となってしまうという事情がある。しかしそれは学術論文にはふさわしくない。

社会の構成員としての「社会的アクター」

概算要求から一連のプロセスをへて確定した予算に裏付けされた財政部門もまた、社会システムの下位システムであり、「歴史の曲がり角のハンドルの役割」への期待は、神野が想定するほど大きくないであろう。

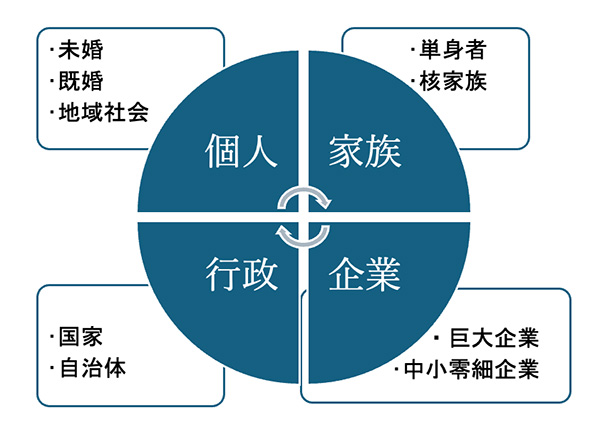

なぜなら、「歴史の曲がり角」ではジェンダー、世代、階層、社会運動などの多様な力関係が社会システムを動かすからである。社会システム全体に関連した社会的アクターに限定しても、図2のような簡略図が得られる。

図2 社会システムのアクター

筆者作図

この図を使えば、財政もまた社会システムの国家に含まれる下位システムではあるが、それに関与するアクターは非常に限られていることが理解できる。せいぜい行政アクターとしての国家に関係する政治家と省庁の職員が「財政」の直接的アクターになるであろう。

そうであれば、「財政」は国民の「共同意志決定」にもとづくとの断言は難しくなる。それとも選挙による代議員が擬制的な「共同意志」を体現しているとの理解からの発言なのであろうか。

社会システムの「社会的アクター」

一般に社会システムを構成するアクターには、個人、家族、地域社会、企業、行政(国家と自治体)が想定できる。このうち個人は、地域社会のなかで未婚者と既婚者として社会システム構成員としての地位=役割を果たすものとする。そこには「同一の出生年次」により、「類似した状態」を与えられた特定世代に属する個人が層をなしている。

神野がいう「共同意志決定」とは、このようないくつものアクターのどこがどのように「共同」するのだろうか。端的には代議制度に基づく現今の個々の有権者による選挙制度がイメージされるが、それで構わないのか。

社会的アクターとしての企業と国家

経済システムに属する企業については、日本の企業従業者で7割を占める中小零細企業とグローバル経済の一環を担い続ける大企業の2種類に分けられる。とりわけ生産、流通、消費の経済活動においては、この両者にはそれぞれの特性があるから、主張にも違いが生じることも留意しておきたい。

また政治システムとして権力をもつ行政としては国家と自治体として、この両者が社会システムに果たす機能は大きい。

社会的アクターとしての家族

社会システムの根幹をなす家族は、たとえば三世代家族としての連関を持ち、祖父母、父母、本人もしくは兄弟姉妹として、それぞれの年次が30年程度異なる世代連関を示している。祖父母が昭和世代、父母が平成世代、本人もしくは兄弟姉妹が令和世代という組み合わせがその典型になる。三世代のいずれにも、「社会的・歴史的生活空間における特定状態」(マンハイム、1928=1976:174)を示している。

一般的に家族は世代連関から構成されてきたが、徐々に平均世帯人員が減少した結果、単身者と核家族の両面から社会システムアクターとして登場するようになった。ともに小家族化の引き金となっている。

神野論文での「家族」の位置づけ

家族について神野論文では、「新自由主義は生活保障責任を放棄させ・・・・・・(中略)新自由主義が闊歩し始めるとともに、家族や地域社会という社会システムにおける共同体的人間関係が急速に解体されていく」(:26)とされた。

このあとに、「家族や地域社会という『生活の場』における社会システムは、日本では極度に弱化してしまっている」(:27)と結論した。そのうえで総合判断として「日本の社会は社会的絆を喪失した不信社会となり、日本国民は孤独や孤立のうちに生きている」(:27)とまとめている。

「社会的絆を喪失した国民」が「共同意志決定」するためのノウハウ

神野によるこのような分析からは、信用していない政府が取りまとめる概算要求≒予算≒財政を、「社会的絆を喪失した国民」が「共同意志決定」するためのノウハウがあるのだろうかという疑問が生じてくる。しかし神野はそれには何も触れていない。

社会システムのアクターは「共同意志決定」にどのように関わるのか?

かりに図2のような社会システムアクターを想定すると、神野が強調する「共同意志決定」とはどのような構造をもつのか。

これが明らかにされない限り、最後まで何度も繰り返される「社会の構成員の共同意志決定で運営される財政」(:28)は説得力を持ちえない。

独自構想の「三つの政府体系」

おそらくその回答の手がかりが、論文末尾の「三つの政府体系」なのであろう(:28)。

- 「地方政府」:「生活の場」における自発的協力が基盤

- 「社会保障基金政府」:「生産の場」における自発的協力が基盤

- 「中央政府」:社会統合に最終責任を負う

ここは神野本(:202)が詳しいので、参照されることをお勧めするが、「理念型」だとしてそれ以上の説明が神野論文でもないために、その先が展望できない。

新提案の「社会保障政府」への疑問

終りに、誰でもが気づく問題だけを示しておこう。一つは中央政府からの「地方交付税」はこれまで「地方政府」としての自治体に交付されてきたが、新提案の「社会保障基金政府」にはどうなるのか。現状維持か、もしくは両政府における折半なのか。

二つには「地方政府」「中央政府」では選挙に基づく「議員」がいて、合議体の構成員として議決権を有するが、「社会保障政府」では選挙による「議員」が想定されているのか。

「理念型」を具体化した見取図がほしい

これらの根本課題が解決されないと、「自分たちの運命に共同責任を負おうとする国民運動」(:28)など生まれないであろう。

せっかくのオリジナルな提案なのだから、まずは提唱者本人が可能なかぎり「理念型」を具体化して、ぜひ詳しい見取図を示されることを希望する。それがなければ、「この理念型に生命の息吹」(:28)は永遠に吹き込まれないからである。

【参照文献】

- 神野直彦,2024a,『財政と民主主義』岩波書店.

- 神野直彦,2024b,「共同意志決定にもとづく財政」『學士會会報』No.968(9月1日):24-28.

- 金子勇,2013,『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2024a,「『人間が信頼し合える社会』の議論の方法(上):神野直彦『財政と民主主義』を手がかりに」アゴラ言論プラットフォーム6月23日.

- 金子勇,2024b,「『人間が信頼し合える社会』の議論の方法(下):神野直彦『財政と民主主義』を手がかりに」アゴラ言論プラットフォーム6月27日.

- 金子勇編,2024,『世代と人口』ミネルヴァ書房.

- Mannheim,K.,1928,“Das Problem der Generationen,”Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie,7 Jahrg.Heft2.~3.(=1976 鈴木広訳「世代の問題」樺俊雄監修『マンハイム全集3 社会学の課題』潮出版社:147-232).

- Simmel,G,1917,Grundfragen der Soziologie : Individuum und Gesellschaft, Sammlung(=1979 清水幾太郎訳『社会学の根本問題』岩波書店).

- 高田保馬,1948=2003,『階級及第三史観』ミネルヴァ書房.

- Toffler,A.,1980,The Third Wave, William Morrow & Company.(=1982 徳岡孝夫監訳『第三の波』中央公論社)