大接戦で勝者の確定に時間がかかる、と目されてきたアメリカの大統領選挙は、あっさりとトランプの当選が決まってしまった。「2016年の雰囲気に似てきた」とする先月の不吉な予感が、遺憾にも当たった形である。

とはいえ、ぼくもまたもう少しは接戦になると思って、勝敗不明のあいだに「つなぎ」の記事を出そうと準備していたから、どうよ俺の予測が的中だぜ! みたく威張れた柄じゃない(汗)。だけど読み直したら、書いていた内容自体は悪くなかったと思うので、以下、手直しして公開する。

ご存じのとおり、先月末には日本でも総選挙があり、「このリーダーでホントにいいのか?」ともやもやする結果になった。日米で選挙がここまで近接するのも稀だけど、トランプの勝利に照らしても、以下のツイートは改めてグサッと来る。

こんな歌って踊ってるだけのチンドン屋みたいな政党が、9議席も獲得したのに驚き🙄

歌や踊りのパフォーマンスをする政党は、ロクな政党じゃないです🙄

まともに主張できる政策がなくて中身が空っぽだから、歌や踊りでしか注目を集められないのです🙄— 中卒弁理士〜瀬戸麻希〜特許意匠商標の出願受け付けます〜反反緊縮〜 (@ensemble43530) October 28, 2024

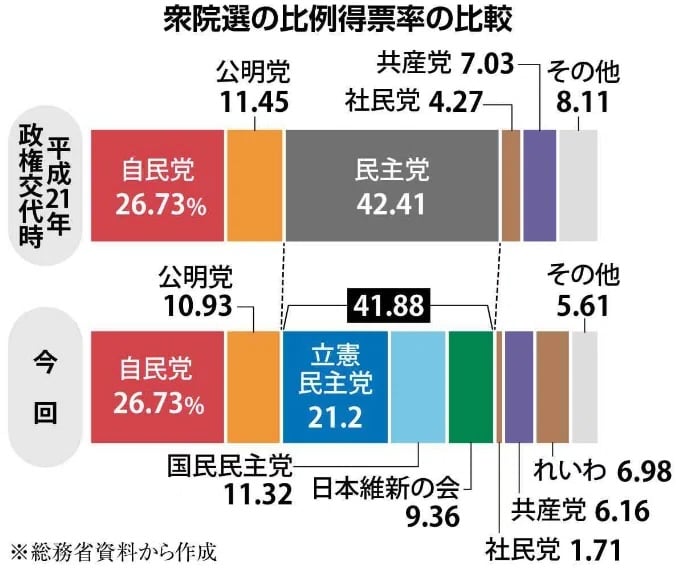

特定の職業を侮蔑するような書き方はどうかと思うが、言いたいことはよくわかる。実際、れいわ新選組がこの戦術で集めた比例票は、全投票者の約7%で、同じ左派でもいまや共産党より多い。

11月2日の産経新聞より

共産党は今回、立憲民主党との協力を解消し多くの小選挙区に候補者を立てたので、彼らが街頭で演説する分、PR力は上がったはずだ。それが組織力で遥かに劣るれいわの後塵を拝したとなると、ちょい前まで「いま、マルクス再読がブーム!」とか煽られてたのは何なのという気になる。

とはいえ、もし「選挙がチンドン屋でなんか悪いんすかぁ?」と居直られちゃうと、うーんと言葉に詰まるのも事実だ。

前に書評したことがあるけど、第1次トランプ~バイデン政権期のアメリカを取材した青山直篤氏(著書は2022年10月刊)は、米大統領選に向けた集会もまた、ある種の巡回サーカスになっていることを指摘している。

集会では、トランプの登場直前に映画「パットン大戦車軍団」〔1970年〕が映し出された。第2次世界大戦で米軍を率いたジョージ・パットン将軍が、ノルマンディー上陸作戦を前に将兵を鼓舞するシーンだ。「アメリカ人は闘争を愛する。勝者を愛し、敗者を許さない」。

(中 略)

農村地帯でのトランプの集会はいつも、日本の夏祭りのような雰囲気だ。普段は閑散としているのであろう野外会場に、ワゴンの出店が並び、人々は何時間も前から開場を待つ。トランプが現れると、虚実がないまぜの「ショー」が始まり、静かな田舎町はその数時間、喧騒と興奮に包まれる。

『デモクラシーの現在地』216・262頁

(強調は引用者)

いやぁ、しかし、じゃあもう世界のどこでも「民主主義ってチンドン屋のお祭りっすよ?」でいいんすかねぇ……と思い悩むうちに、霊感が降りてきた。トランプ現象の歴史的な読み解きとして名高く、このnoteでも先日ご紹介した、森本あんり氏の『反知性主義』に書かれていた話だ。

お祭り的な熱狂状態で、政策を論じる理性を麻痺させて投票先を決めちゃうのは、ふつうに考えて悪い意味での反知性主義である。だけど、それを民主主義が不可避的に持っている、市井のおっちゃん・おばちゃんでも力を合わせればエリート連中より強い! といったよい意味での反知性主義と、スパッと切り分けるのはなかなか難しい。

『反知性主義』はキリスト教の集団覚醒と、米国での民主政の展開を関連づけて書いているので、聖歌の話がよく出てくる。特に印象的なのが「リパブリック讃歌」で、曲名だけではなんのことやらだけど「実は、この曲は日本の大手電機製品販売チェーン店のテーマソングに使われているので、多くの人が耳にしている」とある(250頁)。

……はい。そうでした、この歌ですね。

「えっ、それって聖歌だったの!?」と、最初はびっくりするけど、よく考えるとそこはお互いさまで、アメリカ人には「なんで勝手に安売りソングにしてんだよ(怒)」という感じなんだろう。

実際、『反知性主義』でしばしば言及される映画の「エルマー・ガントリー」(1960年)のように、ハイテンポの行進曲調で歌われるとヨドバシに近くなるが、聖歌らしくむしろ重厚・荘厳に演奏されることもある。

歴史学者だった頃から指摘してきたけど、日本には前近代(正確には徳川時代)から、もともと世俗社会だったところがある。なので、本来の文脈ではなんらかの宗教性を帯びていたものでも、しれっとそこを切り捨てて受け入れたりする。

神の栄光を ”Glory, Glory, Hallelujah!” と歌い上げるところを、「新・宿・西口・駅前と、」と店舗の所在地に変えちゃって、平気なのである。日本では讃美歌も、まさしくチンドン屋になるわけだ。

替え歌ならそれでいいけど、これが民主主義のような政治体制に及ぶと、大ごとである。個人の欲得ずくや面白がりを超えた、なんらかの聖性や崇高さを失ってしまえば、選挙は文字どおり、チンドン屋どうしの集客合戦そのものになるだろう。

トランプを敬虔だと形容する人は(日米ともに)誰もいないが、それでも福音派を票田にできるほどには、私は神聖なものを信じていますというふりくらいする。おそらくそれが、すっかり壊れてしまった米国の民主政にとって、最後の歯止めになっている面はあるだろう。

逆にいうと、赤裸々な世俗の欲求を抑えるそうした装置を持たない、日本の民主主義が、史上最低の中傷合戦とも呼ばれた今回のアメリカ大統領選をも下回る、純粋なポピュリズムに陥る懸念はけっこう高い。そう自覚する政治家や有権者が、いまどれだけいるかと、強い危惧が胸をよぎる。

(ヘッダーは産経新聞の記事より、ラスベガスの集会でまさかの「Y・M・C・A」を踊るトランプ)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年11月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。