連載の1回目で、私はかつて一世を風靡し、いまや「バカな学者」の代名詞となっているオープンレター(2021年4月)が、事実上はTRAの別動隊であることを、初期から把握していたと述べた。

TRA(Trans Rights Activists)とは、本人がトランスジェンダーか否かを問わず、トランスジェンダーの「権利」を最大限に主張する人々を指す。トランスジェンダー女性は100%の女性であり、当然に「女子トイレも女湯も利用でき、女子スポーツにも出場できる。異論はもちろん、疑問を抱くのも差別だ」とする主張が特徴だ。

なぜ、それに気づけたか。オープンレターが出るきっかけとなったのは、2021年3月に呉座勇一なる歴史学者が起こした炎上だ。これにコメントした私の「論座」寄稿に対する反応の異様さが、最初の契機であった。

私の寄稿はそもそも呉座氏を「擁護」せず、むしろ批判している。「だからといって、事実と異なる形で呉座氏を誹謗するのもよくない」と添えただけだ。具体的には、こうした例を指摘した。

やはり呉座氏の発言から、「在日問題も『帰化しろ』で終了してしまうが……其れで良いのだろうか」という箇所のみを切り取って、同氏を在日朝鮮人への差別者に仕立てるのは、より悪質である。元のツイートは学歴や資産など、本人の選択次第で「移動可能」な特性を非難するのは差別ではない、とする(呉座氏以外の)主張に対して、そうした論理を認めれば「在日問題も『帰化しろ』で終了してしまう」と批判したものだ。

新たな差別につながりかねない論理に対して、それだと「こういう差別が生まれかねませんよ」と指摘した呉座氏の発言を、あたかも呉座氏自身が「差別発言をした」かのように加工しているわけである。

「論座」2021.3.28

現在はアーカイブ記事

強調は今回付与

私がもともと歴史学者だったこともあり、文字通りの実証に基づく指摘である。したがって、メディアでポリコレが暴走した際にたとえば米国の歴史学界が示した態度に倣うなら、日本の歴史学者もまた当然、(呉座氏の他の問題は別にして)「この指摘は正しい」と応じる義務を負っていた。

ところがSNSで「呉座を擁護している」「ホモソーシャルなミソジニーだ」「二次加害だ」など、事実無根の中傷が寄せられるや、恐れをなした歴史学者たちは沈黙し逃走した。その光景はフェミニズム vs アンチフェミニズム、のように語られがちだったが、私は当初から疑問を感じていた。

私の知っている「フェミニスト」とは、事実をわきまえず、自分がイラッときたというだけで、味方になるべき人にまであたり散らす、偏狭で非理性的な人びとではなかったからである。

なので、私にそうした因縁をつけた人びと――まもなくオープンレターの呼びかけ人になる「学者」たちについて、いったい何者かをしばらく追跡し、チェックしていた。当時はイーロン・マスクがTwitterを買収する前で、ユーザーでなくても検索や閲覧が自由にできたのだ。

呉座氏への糾弾の先頭に立ち、かつ非難されるいわれのない私の記事にまで火をつけたのは、呉座氏から鍵アカで悪口を言われた過去を持つ北村紗衣氏である。この人物について当時、LGBT当事者と思われるアカウントが、以下の旨の発言をしているのが目に留まった。

北村紗衣はTRAのシンパではなく、本人がTRAそのもの。彼女が煽っている時点で、今回の炎上は信用できないから、私たちは乗るべきじゃない。

「TRAってなんだ?」。その疑問から出発して、なるほどそういう事態だったかと納得するまで、時間はかからなかった。フェミニズムの内部でも、トランスジェンダー女性を神輿に載せる形で、世代間闘争めいた内ゲバが発生していたのだ。

私が大学に入ったのは、1998年である。歴史教科書や国旗国歌法をめぐる論争が盛り上がり、学界でナショナリズム批判の傾向がピークだった時期に歴史学を勉強した過去があるので、事態の本質はすぐにわかった。

学者が先行世代を批判するのは、学問の進歩のために不可欠だが、長年の蓄積を覆すのはなかなか難しい。そうしたとき、「手抜き」のズル仕事をする人間が現われる。本人もズルをしてるとわかっている分、弱みを突かれまいと大声で怒鳴るタイプが多いから、タチが悪い。

先学の達成それ自体とは格闘せず、当時は意識されなかった概念を後出しで持ち込んで、「これこれの視点がない時点でコイツらはダメだ」と切り捨てるのである。「植民地に関する記述がない」とかね。そのフェミニズム版が「女性といっても、トランスジェンダーを含んでいない」なわけだ。

この観察の正しさを確かめられたのは、フェミニズム社会学の千田有紀氏が、2021年6月に「論座」に寄せた論考への反応を見た時だ。現在はアーカイブ記事だが、以下のはてブで空気はわかる。

論考タイトルの「ねじれ」とは、女子トイレや女湯も「性自認」次第で利用自由になりかねないTRAの主張に不安を抱く女性たちが、(旧来の)フェミニズムに熱心であるがゆえにこそ、保守的な自民党右派の政治家に「女性の権利」を守る上での期待を寄せる、という現象を指している。

千田氏の記事は、そうした女性の選択を単純に肯定するものではなかったが、ところがこれにTwitterで執拗な嘲笑を浴びせる「フェミニスト」たちがいた。オープンレターの呼びかけ人や、また私の「論座」寄稿をバッシングした面々とまさしく同一で、答えあわせができたわけである。

実際に千田氏自身、後に2024年8月刊の『情況』のトランスジェンダー特集(以下の本人のnoteに増補がある)に寄稿して、こう述べている。

現在、私が確信していることは、彼らは、私こそをオープンレターの俎上にあげたかったのだろうなということである。ただ私の論文から、あきらかに差別的な個所を抽出できなかっただけだ。

(中 略)

多くのひとは私の論文を読んでさえいないのに、差別だと大騒ぎしてた。どこか一ヶ所でも批判できる穴があれば、「トランスフォビックな文化を脱するために」というオープンレターが作っただろうと思われる。

『情況』2024年夏号、127-8頁

こうしてTwitter上では未だ、オープンレターが「大絶賛」を受けていた21年の初夏には、私は相手の正体を把握していた。それと同時に、この人たちは長く続かないな、とも思った。

日本でのTRAの流行が、なんらの歴史も持たない浅薄なものだと知っていたからである。これにはエビデンスがある。

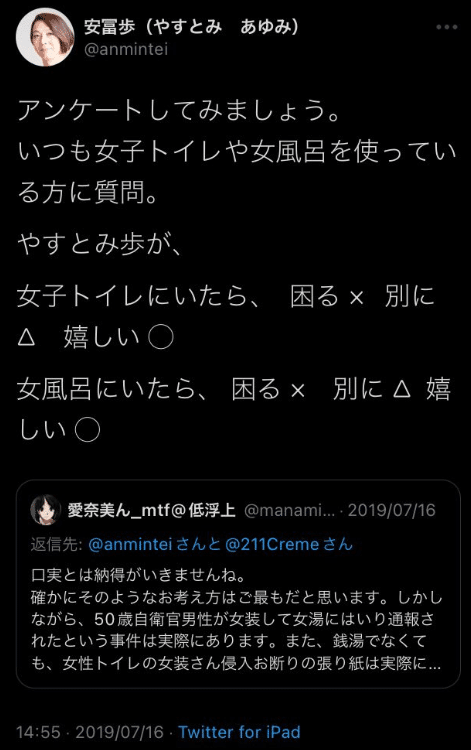

2019年7月の参院選には、初陣だったれいわ新選組から「女性装の東大教授」として知られる安冨歩氏が出馬した。しかし、本人が自身をトランスジェンダーと規定するかが曖昧だったこともあるが、選挙戦中に彼(彼女?)が示したTRA的な言動は、共感を呼ばずむしろ炎上している。

翌20年の1月、東京大学出版会・白水社・みすず書房の学術出版3社が発行する『Publisher’s review』誌で、私はこの安冨氏の言動を酷評したが、編集者からなにも言われることはなかった。当初からWebでも公開されたが、クレームが来たという話も聞かない。

もっとも先の千田有紀氏は、同じ2020年の『現代思想』3月臨時増刊号(特集「フェミニズムの現在」)に載せた論文をトランスジェンダー差別だと決めつけられ、バッシングに遭ったと証言している。つまり20年の初頭には、すでに「業界の一部」で問題が先鋭化していたものの、後のように社会を揺るがすには遠かった。

しかしその約1年後、2021年の3月に呉座勇一氏をめぐる大炎上が起き、4月にオープンレターが出て、当初は広範な支持を集める。いったい両者のあいだに、なにがあったのか。

誰もがご記憶だろう。新型コロナウィルス禍の自粛政策であり、巣籠もり需要であり、日がなSNSに没入して憂さ晴らしのネットリンチを繰り広げる人の増加だ。日本のトランスジェンダリズムは、コロナ禍の副作用なのだ。

そんな軽薄な流行が続くはずはないが、一時期流行った「ニューノーマル」論と同様、自分が犯した過ちを認めたくない人たちは「うおおお! まちがっていない。うおおおお! あれは正しい」と今日まで言い張っている。ちょうど当時、ロックダウンを煽った学者の言い訳と同じである。

実際に彼らのふるまいはそっくりだ。世論に乗った間は極限まで支持者を煽り、被害甚大となるや「そこまでやれと言ったことはない」と逃げ出す。責任なしで美味しいところだけをメディアからつまみたがる、卑しい食い意地の塊である。

8割おじさん同様、オープンレターとTRAの覇権は短く、前者は21年の末には私の批判によって失墜し、のちに触れるとおり後者も、23年春の「LGBT理解増進法」の政局を通じて支持を失う。

だがそれまでに彼ら彼女らが社会に与えた損害は、いまもって修復されていない。2025年は私たちにとって、こうしたコロナの「長く続く後遺症」を、払拭する年であらねばならない。

参考記事:

(ヘッダー写真は日本経済新聞より。2020年4月15日、「42万人死亡予測」を厚労省で記者会見する西浦博教授)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年12月16日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください