こんにちは。

今日は日本経済が高度成長を回復するにはどうすればいいかについて、3つの柱となる課題のうち、いちばんむずかしいけれども達成できれば絶対に先進諸国でもっとも成長率の高い経済として復活するという長期的な課題について解説します。

短期的課題、中期的課題については次回の投稿で詳述しますので、約2週間は謎のままとして伏せておきますが、どちらも大きな意義のある課題ですのでどんな話になるかご期待ください。

kyonntra/iStock

「妹の力」とは何か

妹を「いもうと」と読んで、現代日本語として標準的な意味である兄弟姉妹のうち女性で自分より年下の人と解釈すると、いったいなんのこっちゃというタイトルに見えると思います。

古語で妹(いも)と読むと、もちろん現代日本語のいもうとの意味もありましたが、もっとずっと広く「親愛なる女性一般」という意味で使っていました。

男が、道で出会った見ず知らずの女性に「吾妹子(わぎもこ)」と呼びかければ、「すてきな方ですね。ぜひお近づきになりたいなあ」という、今風にいえばナンパ宣言だったのです。

今回の投稿は、高度経済成長がほぼ安定軌道に乗った1950年代後半頃から、典型的な男社会だった日本の企業や行政がいかに執拗に女性の社会進出、自分の労働力を最大限に活用しようとする努力を妨げてきたかという暗い話に見えます。

ですが見方を変えればこの妨害がまんまと功を奏してしまった結果、日本はとても質の高い労働力資源を未稼働・低稼動のまま放置してきたわけですから、先進諸国の中でいちばん活用できていない人的資源の豊富な国だということにもなります。

このなるべく明るい未来志向の文脈で今回のテーマについてお考えいただき、どうすればこの大きな未稼働・低稼動資源を十分に活用できるのかを読者の皆さまも模索していただければ、提唱者としてこれに勝る喜びはありません。

女性はいつ頃から働きはじめたのか?

ネット社会になって非常に普及したもののひとつに、何かについての質問投稿にさまざまな答えが寄せられるQ&Aサイトがあります。

戦後日本で社会人になった女性たちの就労条件の過酷さについて調べはじめて驚いたのは「女性はいつ頃から働き始めたの?」とか「戦前の女性は働いていたの?」とかの投稿が、さまざまなサイトでくり返しおこなわれていたことでした。

もちろん、純然たる力仕事を男性とどう役割分担するかについては工夫を重ねながら、太古の昔から女性たちは延々と働いてきました。ほとんどどこの国でも、農家では女性が男性に伍して一緒に働いていたのは当然すぎるほど当然のことです。

ただ、ふたつ例外がありました。ひとつは、世界中で支配階級に属する人たちのあいだでは男性がすべてを取り仕切り、女性は従順についていくだけで手も口も出さないのが理想とされていました。

もうひとつ、とくにひんぱんに戦争が起きていたヨーロッパ諸国では城壁に囲まれた都市内の商人や職人の家でも、女性はなるべく内にこもっていて表に出ないほうが安全という考え方が一般化していました。

その中で、江戸時代中期から世界に冠たる平和社会を築いた日本では都市が城壁に囲まれることもなく、庶民社会では商人や職人の家でも女性が労働力としてフル稼動していてカップルのあいだの平等性も非常に徹底していました。

男性が自分をオレと呼ぶ地方では女性も自分をオレと呼び、男性がワシと言う地方では女性もワシと言っていました。

よく男性が女性の伴侶のことを「奥さん」とか「家内」とか呼ぶこと自体、日本がいかに女性差別のひどい社会だったかの証拠だと主張する人がいます。まったくの誤解です。

「奥さん」という呼び方は武家社会の奥方から派生したもので、たしかに侍の家では奥方は自分の伴侶を「殿」と呼び、三つ指ついてお辞儀をし、つねに敬語で接していました。

でも江戸時代の都市化した庶民世帯では、男性が奥さんのことを家内と呼ぶだけではなく、女性も旦那さんのことをまったく対等に家内と呼んでいました。

古典落語などで絶妙に描写しているように、どちらがどちらに敬語を使うこともなく、平等な会話というより言い争いと表現したいほどズケズケものを言い合っていたのです。

とくに長く続いた平和な環境の中で爛熟した独立自営小売業を営む商家では、人当たりも良く如才のない奥さんのほうが旦那より稼ぎがいいので、旦那は奥さんに頭が上がらないといった風景はごく自然なものでした。

富裕層が男社会化したのは産業革命後

その日本で明治維新は男女関係に微妙なねじれを生みました。武士階級では、それまで抑圧されていた女性の社会進出が活発化し、明らかに平等化の方向に動いて行きました。

ちょっとあとなら電話交換手やエレベーターガール、戦後しばらくするとフライトアテンダント、そして証券アナリストといった女性にとって花形と形容される職業の系譜で、明治初期最初にスポットライトを浴びた職業は何だかおわかりでしょうか?

官立の富岡製糸場のような大規模機械制工場で働く、当時は「工女さん」と呼ばれた女性工場労働者たちで、大半は武家社会の窮屈なしきたりから逃れられると喜んだ士族(旧部武士階級)家庭の未婚の女性たちだったのです。

欧米のことなら何もかも理想化し、日本のことなら何もかも「お涙頂戴」史観でしか語らない日本の知識人たちは、女性工場労働者といえば『女工哀史』一色で塗りつぶしてしまいますが。

女性工場労働者が華やかだったのは維新直後だけで、明治中期からは工場労働者の大半は女性で、しかもその大部分が比較的貧しい農家の出身という時代が続いたのも事実です。

ただ、地租改正で租税負担が激増して貧しくなった農家の子女にとって、工場労働はたしかにきびしい環境ではあったけれども、生家に残ったまま補助的労働力にとどまるよりはマシだったことはさまざまな統計が立証しています。

そして製糸業界を支える女性工場労働者達は、明治末期に松方正義大蔵大臣が「日本の軍艦は総て生糸を以て購入するもの」と演説するほど維新政権が掲げた「富国強兵」政策の要となっていたのです。

一方、産業革命の先頭に立ったイギリスでは、世界中どこでも支配階級以外は男女平等に働いていた庶民のうちから、ビクトリア朝中期頃には日本で言えば富豪層に当たる「中産階級」が育っていました。

中産階級というと「中」の字がつくので生活水準が中ぐらいの階層と思いこみがちですが、イギリスで中産階級というと、国民の1~3%の大貴族、大地主、大富豪層のすぐ下の5~10%、日本でいえば立派な上流階級のことです。

その中産階級の男性達が、教養は豊かなのに(というか、豊かになるほど)家事は何もできず、かと言って仕事もせず、すべて召使いに指図するだけ、子どもさえ、さすがに自分で産むことは産むけど育てるのは乳母に任せっきりという、カネも暇も手間もかかる女性を伴侶に迎えるのがステータスシンボルになりました。

伴侶を選ぶという重大事を「オレはこんなにカネのかかることを平然とやってのけるんだぜ」という見せびらかし(衒示的消費)の対象と見ているのですから、こんなに相手にも失礼だし、経済的にも合理性を欠いた行為もめったにないでしょう。

ところが、日本では旧庶民階級(いわゆる農工商世帯)出身の知識人まで、生活水準は精々中の上程度なのに、欧米崇拝を丸出しにして「家に引きこもっているのに家事も召使いに指図するだけの奥さんを持つことが理想だ」と考える人たちが出てきてしまったのです。

幸か不幸か、日本の知識人の所得水準では、明治後期から戦前に至るまでごく少数の文豪とか一流芸術家以外にはそんな理想を実現できる人はほとんどなく、「いつかそういう稼ぎを得てみたい」という欲求を刺激する脳内モルヒネにとどまりました。

戦後復興で実現した「専業主婦」理想視

「家にこもった専業主婦が理想」という発想は、戦前までの日本型知識人の願望が、焼け跡闇市の廃墟から見事に急速な復興を遂げ、高度成長へと発展を続けた戦後日本経済でややみみっちいかたちで実現してしまった家族観なのです。

1950年代後半に本格化した高度経済成長のもとでも、基本的には階級間格差の少ない社会ですから、勤労世帯の大半が専門の家事労働力を雇う財力は持ち合わせないけれども、夫ひとりの稼ぎで暮らしていける所得水準に到達しました。

その段階で男社会化が完成した日本では「専業主婦が守る家庭」というあり方が理想化される中で、その夫ひとりの所得を終身雇用(実態としては定年までの所得保障)によって安定させるために、女性労働力は徹底的に非正規・不定時労働に追いやる体制ができてしまったのです。

なお、私には「夫ひとりの収入できちんとした生活水準を維持し、そこそこの余裕もある暮らしをするためのやりくりのプロ」を自任する専業主婦の方々を批判する意図は毛頭ありません。

ただ、日本女性の大多数がとんでもなく劣悪な雇用条件格差の中で低賃金・非正規・不定時労働に甘んずるか、就労を諦めるかの二者択一を迫られているのは、本人たちにとっても日本経済にとってもあまりにも損失が大きいと言いたいのです。

前置きが長くなりましたが、このへんで実際のデータを見ていきましょう。

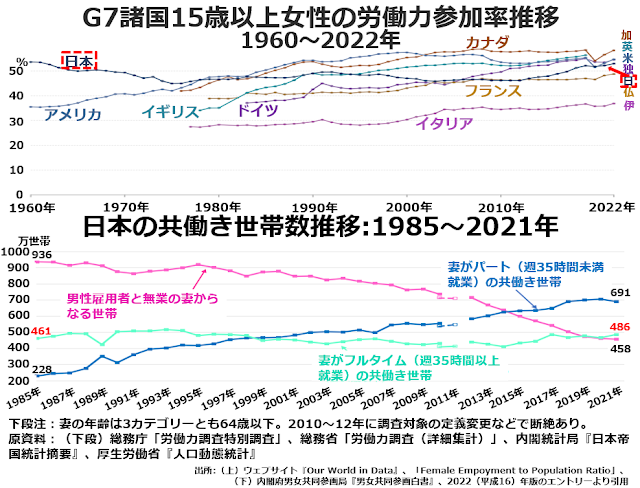

上段では、まだ文字どおり国民総動員で働いていた終戦直後の余熱が残っていた1960年代には、ほぼ一貫して50%台を維持していた日本女性の労働力参加率がG7諸国でも突出して高かったことがわかります。

なお労働力参加率とは、現に働いているか、週に1回は働き口を探している人の労働力年齢総人口(上の例では女性に限定)に占める比率のことです。当時、まだヨーロッパ諸国では女性の労働力参加率の統計さえ取っていなかったようですが、日米の比較では日本が圧倒的に高かったのです。

その後、2000ゼロ年代には40%台半ばまで下がりましたが、2010年以降再上昇に転じ、2022年には順位こそ5番目ですが上の1~4位とはあまり大きな差がなく、50%台を回復した水準になっています。

一見女性の就業環境はそれほど悪くないように見えますが、この労働力参加率の中身が問題です。働き盛りだった頃の蓄積が少ないので60代後半、70代になっても現役で働くか、職探しをしている人たちが多いため比較的高水準にとどまっている気配が濃厚だからです。

下段の共働き世帯数の推移がその傍証になります。たしかに「妻無業」世帯は1985年以降激減しているのですが、反対に激増しているのは「妻がパート」世帯だけで、「妻がフルタイム」世帯は長期にわたってほぼ横ばいです。

正規雇用でさえ男女間賃金格差が大きい

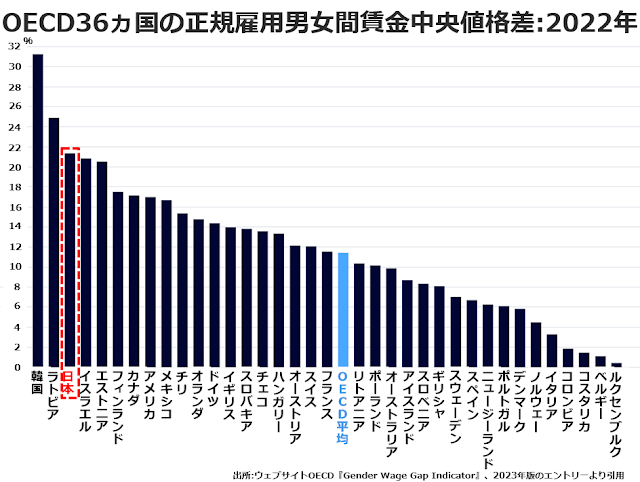

さらに問題なのは、正規(フルタイム)就業者の中での男女間賃金格差も、日本はOECD諸国の中で、韓国、ラトビアに続いて3番目に大きいという事実です。

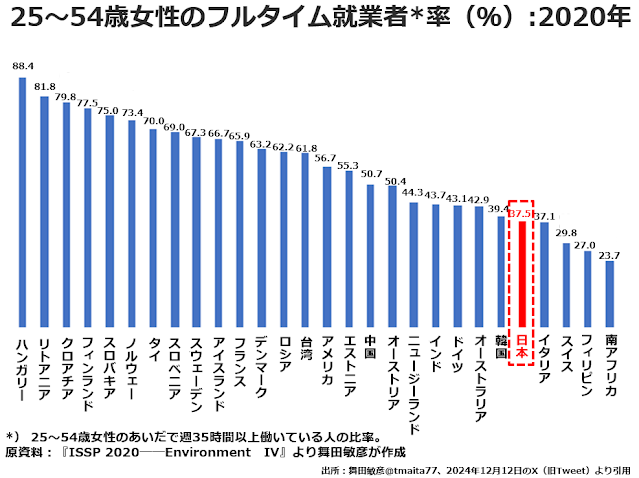

これほど賃金格差が大きいことも一因になのでしょうが、日本の25~54歳女性の正規(フルタイム)就業率は、先進国・新興国を含んだ28ヵ国の中で5番目の低水準です。

イタリアでは雇い主側はかなりの好条件で女性雇用を促進しようとしているようですが、なかなか「妻として、そして母として家庭を守ることに誇りを持っている」イタリア女性たちを正規雇用で職場に引き入れることができないようです。

スイスは正規雇用で金融業に勤める男性が多く、しかも給与水準が非常に高いので、夫ひとりの所得で余裕のある暮らしができるから女性のフルタイム就業が少ないのでしょう。

日本と韓国で働き盛り年齢の女性フルタイム就業率が低いのは、やはり正規雇用の中でも男女間の賃金格差が大きいからでしょう。

女性の正規雇用は処遇が男性と段違い

もっと深刻な問題があります。それは日本の正規雇用というと男性の場合、ほぼ間違いなく定年まで所得を保障する仕組みになっていますが、女性ではまったくそうした長期的な保障がないという事実です。次の表をご覧下さい。

一目瞭然と言うべきでしょうが、男性の場合、いわゆる氷河期世代で就労環境が最悪だった時期に非正規で採用された人たちでも、その後同じ職場で正規採用に昇格したとか、正規採用の職場に転職できた例がかなりありそうです。

女性の場合は、そういうケースはあったとしても稀で、たいていの場合加齢につれて正規雇用から非正規雇用に移行し、就業を諦めて労働力人口から離脱する人も多くなっています。

つまり、日本の新卒就職市場で正規採用にったとしても、男性と女性ではその意味するところがまったく違います。

男性なら転職のチャンスを掴まなくてもほぼ終身雇用身分が保証されているのに対して、女性の場合は年齢が高くなるに連れてきびしくなるふるい落としレースのスタートラインに立つことを許されただけなのです。

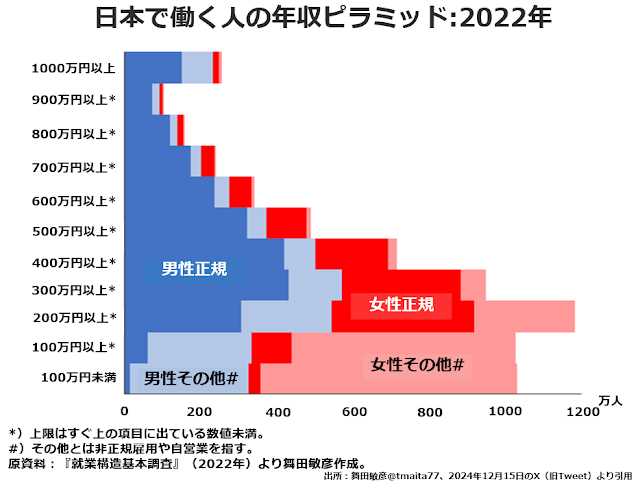

この賃金格差と雇用保障格差を総合すると、次のグラフが示す恐ろしい年収格差になります。

日本で就業している女性の大半が年収200万円未満の非正規雇用または自営業で働いていて、その人達に比べれば年収は高い正規雇用の女性たちも、年収が高くなるに連れて男性との人数差が広がっていくのです。

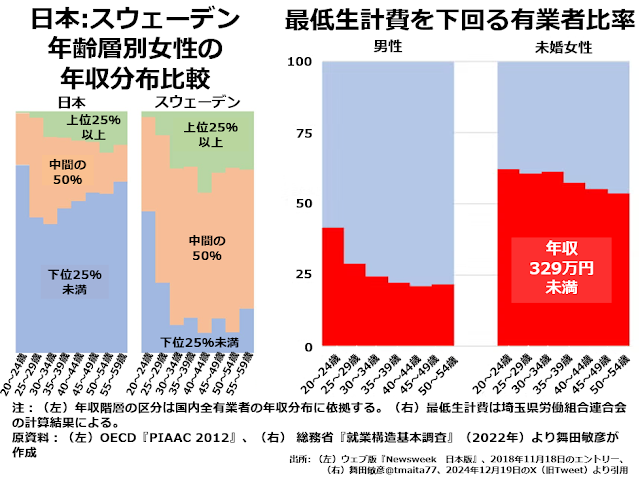

次の2枚組グラフは、日本とスウェーデンの女性の年収分布を比較したものと、日本国内で男性と未婚女性で最低生計費と呼ばれる水準の年収未満にとどまる人たちがどれほど違うかを比較したものです。

左側2本の棒グラフが、日本女性対スウェーデン女性の比較です。

この比較では、全年齢層で日本女性の年収は全勤労者の年収の下位25%未満の場合が過半数なのに、スウェーデンでは30代以降では一貫してこの比率が10~20%で、女性のほうが男性より堅実な人生設計をして、それなりに報われる社会になっていることを示しています。

また、日本では30代前半までは年収下位25%未満の人が減るけれども、30代後半からその比率が再上昇するという事実は、いまだに日本女性は「職場の花」扱いしかされていないことを如実に示しています。

右側の2本は、日本国内の全就業男性と未婚の就業女性とで最低生計費と呼ばれる329万円未満の年収の人の比率を比較したものです。ここでも男性なら30代以降はこの比率が一貫して25%未満なのに、全年齢層で未婚女性の半数以上が最低生計費を稼げていません。

日本の少女は知っている

欧米諸国の場合、一般的には女性の就労条件が男性よりきびしくても、頑張って高い知的能力を要求される仕事ができるようになれば、その不利はかなり大幅に自助努力で緩和されます。

ところが、日本ではこの知的能力を活かす道も非常に狭くなっているのです。次の2枚組グラフをご覧ください。

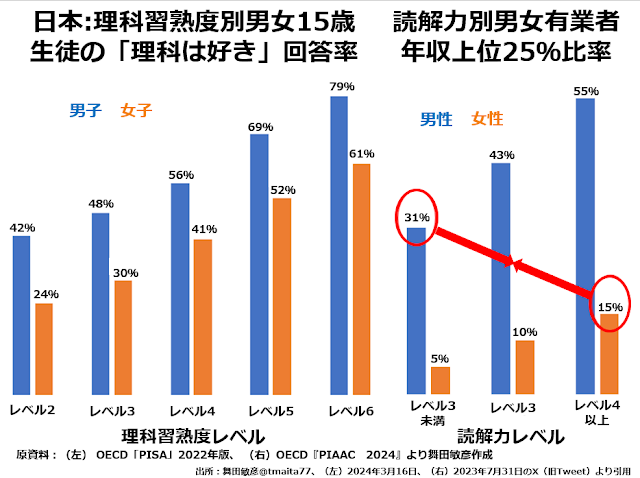

左側は、日本の15歳の少年少女に「理科は好きか」という質問をして、「イエス」回答を、理科の習熟度レベル別に集計したものです。ご覧のとおり全習熟度レベルで少女たちの「イエス」回答は少年たちを下回っています。

こうした回答パターンについて、日本の教育評論家などが「日本の少女たちは自尊感情が低すぎるから、どう改善するか」といった論議をすることが多いようです。

でもこれは、自尊感情の問題ではなく、賢い日本の少女たちはどんなに理科でいい成績を取っても、それが社会に出て有利に働くとは限らないことを知っていて、諦めてしまっているのです。

その証拠と言えるのが、右側のグラフに出ている読解力レベル別の男性と女性の就業者のうちで年収が上位25%以内に入る人たちの比率でしょう。

女性では読解力レベルが4以上の人たちでも年収上位25%以内はたった15%と、読解力レベル3未満の男性の31%の半分にも達していないのです。

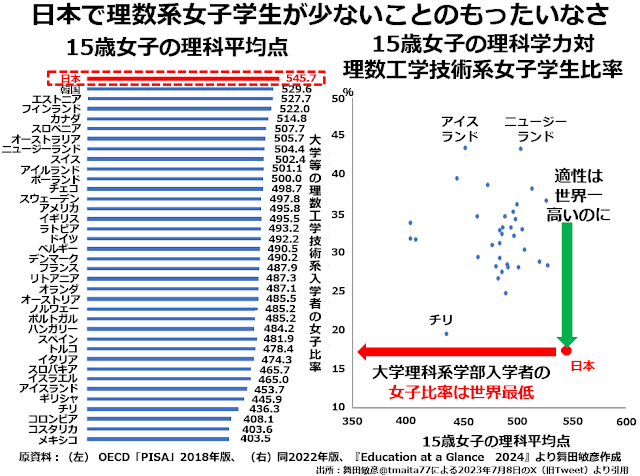

これがいかにもったいない宝の持ち腐れ状態なのかを、一点の曇りもなく明らかにしているのが次の2枚組グラフです。

左側の棒グラフを見ると、2018年のPISA調査での日本の15歳女子の理科平均点はOECD諸国の中で突出した1位です。2位韓国の529.6点以下35位のチリまでが数点刻みで並んでいるのに、日本の545.7点だけは2位に16点の差をつけています。

しかし、右側の15歳時点の女子理科平均点と大学の理工系学部入学者の女子比率の分散図をご覧ください。日本の大学生で理工系に入学する女子の比率は、OECD諸国で最低なのです。

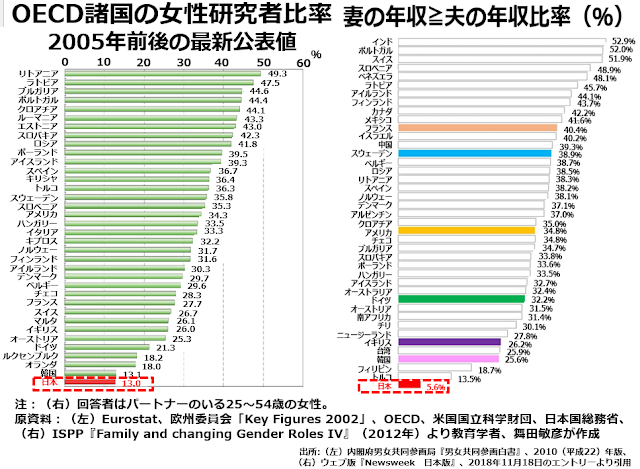

なぜそんなことになってしまうかと言えば、理工系の学部をかなり優秀な成績で卒業したとしても、日本の大学や研究所で女性が研究者として採用される確率は異常に低いからです。次の2枚組中左側のグラフです。

とにかく日本と韓国の女性研究者比率は、採用時に男女差別が存在していると考えなければあり得ないような低さに低迷しています。

そして理科系の研究者だけではなく、一般に女性が高い知的能力を要求される仕事につくことがむずかしいことも歴然としています。

右側のグラフでは、日本女性の中で配偶者より高いか配偶者と同等の所得を得ている人の比率はわずか5.6%となっていて、下から2番目のトルコの13.1%の半分にも達していないのです。

次にご紹介するのは、おそらく派遣会社がおこなった人材募集に応募したかつて研究者だった女性の履歴書です。

【履歴書】

2001年 A大学 理学部卒

2003年 A大学 大学院修士卒

2003年 B化学(株)非常勤研究職

2005年 妊娠で退職

2018年 C大学 研究室技術職パート

2021年 C大学 任期満了で退職

出所:hahaha|ブランクから子育てしながらのキャリア形成@YokoBlankCafe、2024年10月12日のX(旧Tweet)より引用

この履歴書を読んだ若い男性社員の反応は「この経歴で応募ポジションは営業所の事務パート。やっぱ女子に理系は無駄っすね」で、女性社員の反応は「背景を想像すると泣ける」でした。

特権に安住しながらその自覚さえない人間による無神経に他人の苦境をあざ笑うような発言に呆れるとともに、こんな優れた学歴を持った女性を営業所のパート職員の募集に応募せざるを得ない境遇に追いやることの人的資源浪費のすさまじさに怒りを覚えます。

男女就労条件差別は、いつ頃始まったのか?

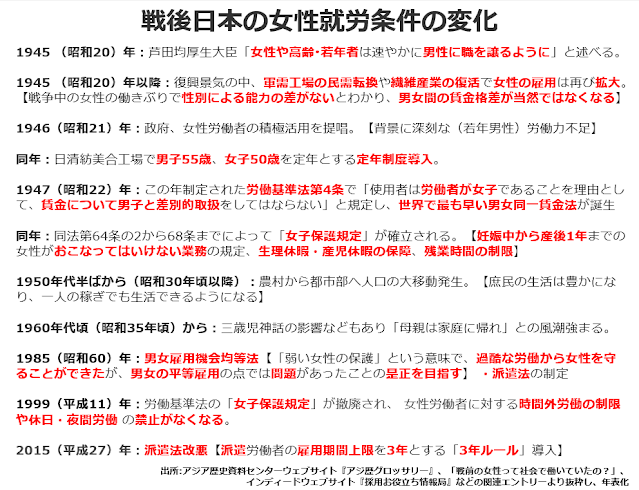

ここで、いつ頃そしてなぜこれほどひどい男女の就労条件差別が生じてしまったのかをふり返って見ましょう。

終戦直後の日本政府や企業のスタンスには、混乱は見られますが悪質な男女差別の意図は感じられません。

ただ、敗色が濃厚になってからの神風特攻隊のような作戦によって、戦後の復興に大事な労働力となるはずの前途有為の若者たちを大勢戦死させたため、人口ピラミッドに若年男性層の極端な欠損ができたことに無自覚だったのは事実でしょう。

日本経済が復興から高度成長に移行しはじめた1950年代半ば頃、日本政府や大手企業群は岐路に差しかかっていました。

このまま国民総動員的な働き方を続けるのか、それとも若年男性労働力のへこみを少しでも早く解消するために、女性たちには子産み、子育てに専念してもらうべきか。

寿退社(結婚時のほぼ強制的な辞職)、男子定年55歳、女子定年30歳、あるいは男子限定の終身雇用制といった制度も、当初は女性たちを職場からいびり出そうといった悪意に満ちたものではなかったのではないでしょうか。

むしろ、「あなた方若い女性たちには子どもを産むという男性には絶対できない仕事が待っている。心置きなく子産み子育てに専念していただけるように、あなた方のご夫君には定年までの仕事と給与を保証しよう」という趣旨だったのだろうと思います。

それが、戦後の混乱期を乗り切り、経済も高度成長軌道を順調にひた走るようになってからは、男社会を守る制度に換骨奪胎されたのではないでしょうか。

現在では、寿退社も女子30歳定年も、長期産児休暇を口実に昇進・昇給に差をつけることも、一応法律で禁じられています。

ところが、実際には累計在籍年数ではなく勤続年数を昇進・昇給の指標とし、しかもたとえば半年以上の有休は勤続年数のリセット条件とするといった陰湿な差別によって女性正規社員は結婚はできてもなかなか出産に踏み切れない状態に置かれているのです。

とくに悪質だったのは、1985年に派遣法と抱き合わせで男女雇用機会均等法が施行され、ぴったり20年後の2015年に「予定どおり」という感じで派遣法が改悪されて、派遣社員が同じ職場で働ける期間を3年に限定してしまったことです。

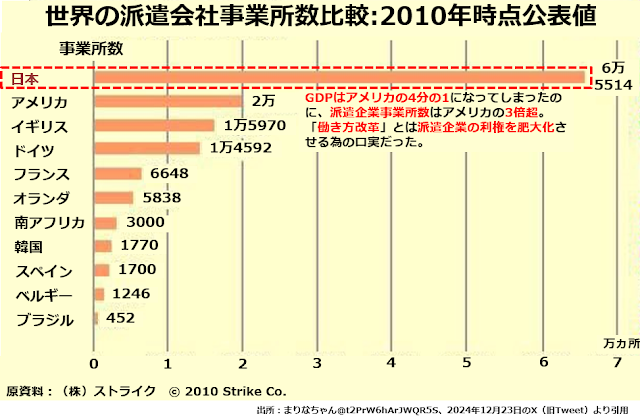

次のグラフをご覧ください。世界一労働力の流動性が高いと言われるアメリカの3倍以上の派遣会社事務所が、人口でも経済規模でもアメリカよりずっと小さい日本に存在するのです。

これはもう、初めから正規雇用者が少ない上に、どんどん正規から非正規に振り落とされていき就業機会の少ない女性を狙い撃ちにして、徹底的に低賃金で買いたたき、さらに派遣会社には3年ルールで同じ非正規雇用人材から何度も手数料収入を稼がせる陰謀以外の何ものでもないでしょう。

そして竹中平蔵を始めとする悪党どもにそそのかされてこうした機構改悪をやってのけた審議会委員たちが、いまだに自分たちはいいことをしたと自己満足にふけっている(ふりをする)のを見ると、怒りを通りこして憐憫さえ感じます。

男女雇用機会均等法第一世代の女性の未来観

内閣府男女共同参画局では一部上場企業に昭和61年~平成2年に総合職として採用され、今も就業し続けている均等法第一世代の男女と、国の審議会委員等を対象に男女共同参画社会の将来像についてのアンケートを行った(平成16年1月実施)。

均等法第一世代とは、男女雇用機会均等法が施行された直後に会社で基幹的業務(総合職)を行うべく就職した人たちで、現在40歳前後である。企業に均等法第一世代に当る社員を男女1名ずつ選んで回答してもらうという方式によったところ、回答者は男性127名、女性91名であった。

回答した均等法第一世代の女性の属性をみると、91人中既婚者が46人(50.5%)である一方、未婚者が38人(41.8%)いた。また91人中、子どもがいない者は64人(70.3%)に上った。

この均等法第一世代の女性に「仕事を継続する上で最も大変だったこと」は何かと質問したところ、結婚している人は「子どもの保育」(21.7%)「ロールモデルの不在」(15.2%)いう回答が多く、未婚の人は「ロールモデルの不在」(23.7%)が最も多かった。

「仕事を継続できた理由として最も重要だったこと」については、既婚者は「夫の理解・協力」(32.6%)、「子どもがいなかった」(17.4%)と回答した人が多く、未婚者は「独身であったこと」(50.0%)が突出して多かった。

2020年ごろに想定される雇用・就労の状況について「募集・採用において年齢を問われることが少なくなり、女性の再就職が容易になっている」かどうかについて、肯定的回答が審議会等委員では57.4%であった。一方、均等法第一世代女性は33.0%と低かった。

「女性管理職が増えること等により男女間賃金格差は格段に小さくなっている」という予測に関する肯定的な回答が、審議会等委員は72.2%であるのに対し、均等法第一世代女性は50.5%である。

さらに「2割以上の男性が育児休業をとるようになる」と予想する者は審議会等委員では34.1%であるが均等法第一世代の女性は15.4%に過ぎず、総じて均等法第一世代の女性は審議会等委員に比べ、男女共同参画に関連する未来の雇用環境について厳しい見方をしている。

調査対象数が少ないため統計的に断定することはできないが、男女雇用機会均等法施行後総合職となり現在まで働き続けてきた女性の婚姻率の低さ、子どものいない人の割合の高さをみると、結婚し、子育てを行いながら、女性が企業で総合職として働くことの厳しさを感じずにはいられない。

仕事を継続できた理由として、独身であったこと、子どもがいなかったことだと回答した女性の多さ、仕事を続ける上で子どもの保育が最も大変だったと答える女性の多さは、仕事に与える育児負担の影響がいかに大きいかを物語っている。

出所:内閣府男女共同参画局『2004(平成16)年版 男女共同参画白書』、「コラム>均等法第一世代の女性の未来観」のエントリーより引用

91人の女性総合職一期生たちの中でじつに64人(70.3%)は子どもがいないという事実ひとつだけでも、万死に値する失敗だったと認めるべきでしょう。

出生率にも大きな影響

日本は正規採用総合職の女性にとって、子どもを産むことがとてつもないハンデになる社会なのです。これは人口減少対策という意味でも非常に重要な事実です。

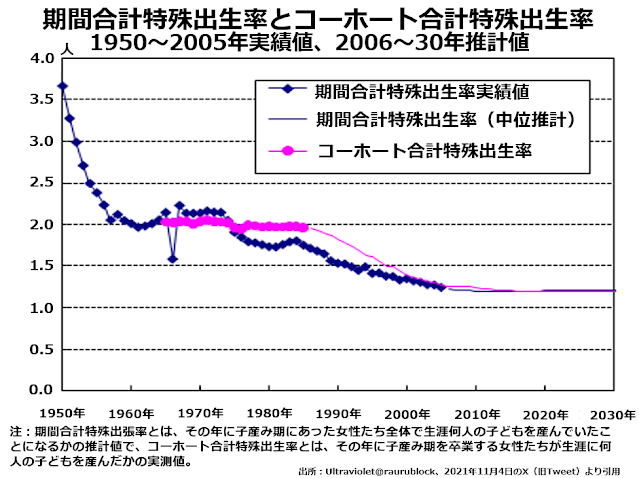

というのも、女性ひとりが生涯に何人子どもを産むかの推計値である合計特殊出生率のグラフをきちんと分析すると、次のような事実が判明するからです。

そのときどきで将来何人子どもを産みそうかの推計も入ってくる期間合計特殊出生率では、1970年代前半からずいぶん極端に出生率が低下したことになっていました。

しかし年次ごとに子産み期を卒業した人たちが何人子どもを産んだかの実績を示すコーホート合計特殊出生率は、1980年代後半まで横ばいだったのです。

つまり期間合計特殊出生率は、子どもを産む時期を後ろに延ばす行動を産む子どもの数を減らす行動と見誤っていたのです。

賢い日本の女性たちは生涯に産みたい子どもの数は減らさずに、もう少し子どもを産みやすい環境になるまで産むタイミングをずらしていました。ところが、子産み、子育ての環境は良くなるどころかどんどん悪化してしまったのです。

この環境の悪化には、もちろん経済成長率の鈍化も影響していますが、女性が子どもを産み育てながら正規雇用で安定した職を維持して活躍できる条件が次々に取り払われてしまったことのほうが、はるかに大きな打撃だったでしょう。

こうして、3人子どもを産むつもりだった人たちがふたり、ふたり産むつもりだった人たちがひとり、ひとり産むつもりだった人たちが産まなくなってしまったことによって、日本は人口減少社会に転落していったのです。

こうして見てくると、女性の正規雇用を増やし、正規雇用の内実を男性とほぼ同等の職と給与の安定を保証するものとすれば、日本の経済活動も出生率も画期的に向上すると推測できます。

もちろんその過程で男性正規雇用社員ほぼ全員の定年までの給与保証はやっていけなくなるでしょう。

ですが、そのマイナスと、非正規・不定時・低賃金雇用か無職かの選択しかなかった多くの女性が、安定した地位と給与を得てバリバリ働け、自分のペースで子産み、子育てもできるようになることのプラスを比較すれば、圧倒的にプラスのほうが大きいでしょう。

「妹の力」を解放すれば、絶対に日本経済は高度成長を回復できます。

増田先生の新刊 『アメリカ消滅』が好評発売中です。ぜひご覧ください。

【関連記事】

編集部より:この記事は増田悦佐氏のブログ「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」2025年1月16日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」をご覧ください。