こんにちは。

アメリカの大統領選は、共和党ドナルド・トランプ候補が勝ち、同時に行われた上下院議員選挙でも共和党が多数を占め、共和党の圧勝となりました。

トランプ大統領インスタグラムより

こうなるだろうと予測はしていたものの、トランプ次期大統領は就任さえしていないうちから、パレスチナの抵抗組織ハマスに露骨な恫喝を行うなど、1期目よりはるかに偏狭で排外主義的な政治を展開しています。

なお、今回は最後の2枚組写真が非常に残虐な場面を撮ったものですので、注意してお読みください。

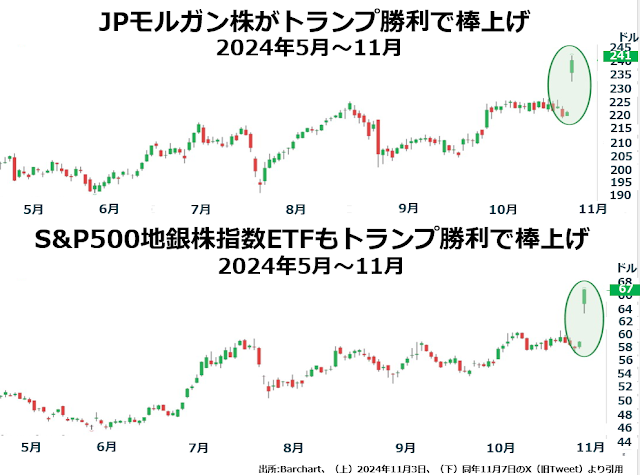

金融市場はトランプ当選を「すなお」に好感?

不思議なのは、選挙前はトランプ当選をかなりのリスク要因と見ていたフシがうかがえる金融市場が、派手な棒上げ相場を演じていることです。次の2段組グラフはアメリカを代表する株価指数であるS&P500が、投票日直前・直後にどう動いたかを示しています。

上段の投票日直前までのグラフでは下値支持線を割りこんでいたのに、下段を見るとトランプ当選を受けて史上最高値まで突っ走ったことがわかります。

株価の割安・割高を判定する20の指標のうち、19がS&P500は既に投票日前からそうとう割高だったことを示していますから、一時の熱狂が冷めれば落ちるところまで落ちていくでしょう。

もっと不可解なのは、銀行大手の一角、JPモルガンや地銀株指数まで上昇気流に乗っていることです。次のグラフをご覧ください。

アメリカの銀行業界では、これも大手の一角であるバンク・オブ・アメリカがとうてい処理しきれるはずのない巨額損失を抱えています。この大手銀行がいかに危ない立場にあるかは、前回の投稿「『米国株崩壊前夜』その後」に詳しく書きましたので、ご参照ください。

JPモルガンについては、バンク・オブ・アメリカが破綻か他行による救済合併を受けることになったら、大手の中でも比較的財務体質の健全な同社のシェアが上がると期待できるといった理屈は一応つけられます。

ですが、自己資本も手薄で、大手行が破綻した場合に連鎖倒産が出る可能性も大きい地銀株指数まで上がるのは、上げすぎでしょう。銀行業界に関しては、おもしろい情報が伝わってきました。

トランプは自分の思いどおりに金融行政を推進してくれる新しい連邦準備制度(Fed)議長を就任させたいようです。しかし一旦議長になったら自発的に辞任しなければ、大統領といえども強制的にクビをすげ替えるわけにはいかない決まりになっています。

そこで大統領に就任直後に、ジェローム・パウエル現議長に辞めてくれと頼むでしょう。そうなったとき、パウエル議長はおとなしく身を退くかと聞かれて、「いや、最後まで議長職をまっとうします」と答えたのだそうです。

すでに第1期トランプ政権の頃から、いかにも世間常識をわきまえたことば遣いや身なりも紳士然としたパウエル議長と、粗野でがさつで上品な言い回しなどできないトランプのあいだにはかなり性格的な軋轢があったようです。

どうやらパウエルは、去年の暮れには「どうもトランプの大統領選勝利は間違いなさそうだ」と考えたらしく、危ない銀行にとって最後の頼みの綱とも言える銀行ターム融資制度(BTFP)による融資期間を最長の1年ではなく、10ヵ月に絞って、ちょうど投票日直後あたりにこの制度を使った融資額がゼロになるように工夫していた形跡があるのです。

ですから、今後1~2ヵ月のあいだに全米各地で中小零細や中堅ばかりでなく、大手銀行の資金繰り難のニュースが出て来るでしょう。

パウエルとしては、自分の担当分野である金融業界を焦土と化してでも、トランプの思いどおりの政策は推進させないという、金融政策における自爆テロのようなことを着々と準備してきたのだと思います。

なぜエリートはトランプが嫌いなのか

自分のFed議長在任中に大手銀行がバタバタと破綻するようなことがあれば、自分の名声は地に堕ちるでしょう。それでもなお、トランプ政権に徹底抗戦しようとするのはいったいなぜでしょうか。

もともと、ジェローム・パウエルは1期目のトランプが選んだFed議長なのですが、その理由はどうやら最近は金融業界のトップクラスには民主党リベラル派支持者が多く、その中で珍しくなってきた共和党支持者だということで選んだ形跡が濃厚です。

ところがジェローム・パウエルは支持政党は共和党でも、民主党リベラル派同様にエリート意識の高い人で、「前例のない」という意味のunprecedentedということばを、unpresidented(大統領になったことがない?)とつづってしまうような教養のないトランプを毛嫌いしています。

それだけではなく、トランプは自分の政策についてスタッフより平凡な民間人として暮らしている人たちの意向を重視するところがあります。これが「しっかりとした論理を構築した政策ではなく、大衆におもねる政策を採りがちだ」としてまさに典型的なエリート金融マンであるパウエルには我慢ができなかったのでしょう。

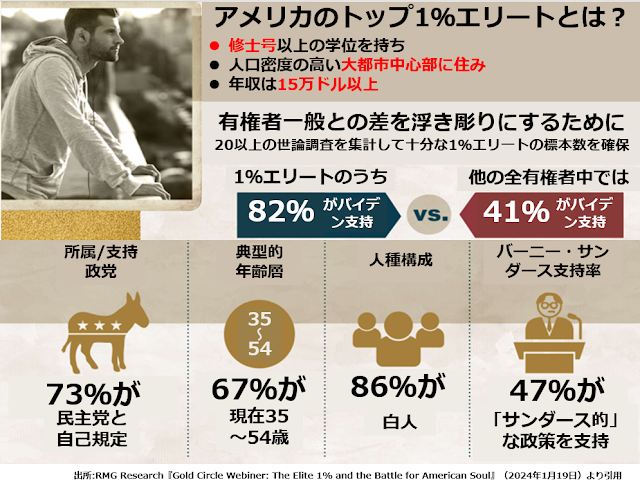

アメリカのエリート主義者たちには、圧倒的な多数が民主党リベラル派支持だという特徴があります。そして、日本ではfreeもliberalも同じように「自由」と訳すために、リベラル派は自由放任的な政策を好む人たちだろうという思いこみがあります。

ところが、一般論としてリベラル派は自由放任どころか、上からの政策で大衆を教え導くことを自分たちの当然の責務と考えていて、統制経済論者が圧倒的に多いのです。ここでアメリカにおける上から1%のエリートたちの生態を考察してみたいと思います。

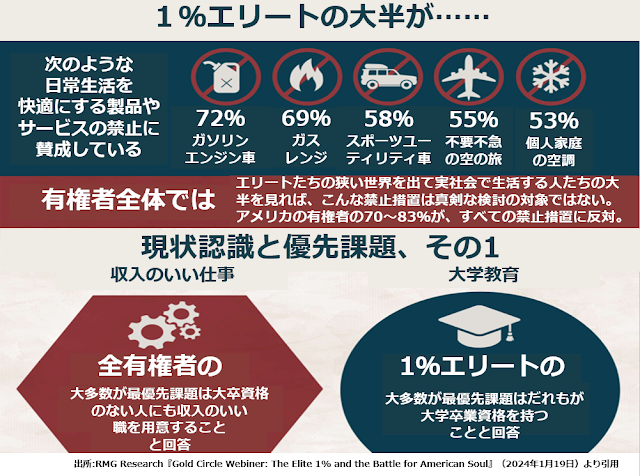

1%エリートのうち半数近い47%が統制経済色の濃いバーニー・サンダースの支持者です。そして4分の3近い73%が民主党に属するか、民主党を支持しています。いわゆる多様性、平等性、包括性(Diversity, Equity, Inclusion、DEI)を熱心に支持していますが、自分たちの86%は白人です。まあ、高額所得者を集めれば自然に白人比率は高くなりますが。

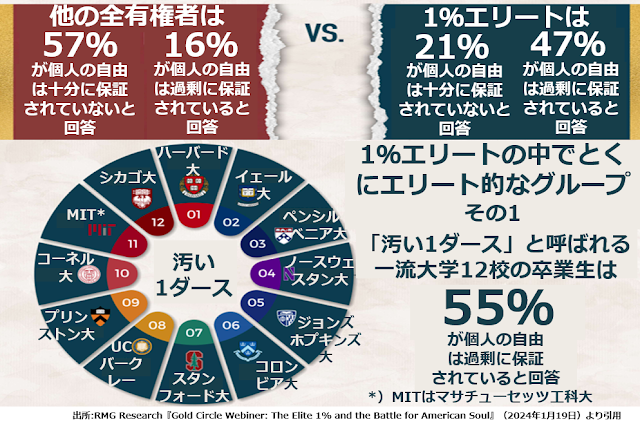

次にこのエリート集団の中でもダーティ・ダズン(汚い1ダース)と呼ばれるアメリカ中でもとくに格式の高い12大学の卒業生を集めると、統制経済志向がさらに強まります。

エリート以外の有権者のあいだでは「自由が過剰に保証されている」と答えたのはわずか16%ですが、1%エリート全体ではその数字が47%に上がり、さらに1%エリートの中の一流12大学卒業生になると55%と過半数になります。

一流12大学卒業生以外にも、1%エリートからさらに絞りこむ定義がありまして、たんに「自分はエリートだ」と自覚しているだけではなく、「自分はエリート主義者だ」と自覚している人たちになると、この比率はさらに上昇します。

「自分が大衆を導いてやらなければ、いったいだれが責任を持って大衆を導けるのか」といった余計なお世話が信念に凝り固まってしまった人たちですから「現代アメリカ社会には過剰な自由が氾濫している」と見る人が69%に達するのも自然な成り行きでしょう。

露骨な大衆操作主義

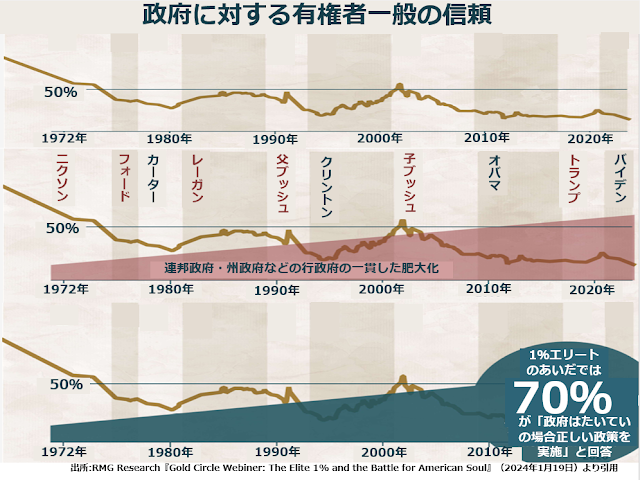

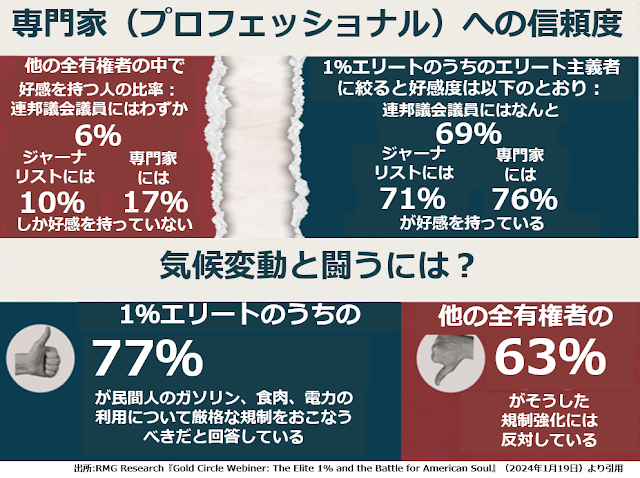

1%エリートたちの特徴として、最近一般大衆のあいだではめっきり人気が薄れている専門家集団に対する信頼が高いことも挙げられます。

まず、上段は専門家集団の中でもとくに私たちの生活に大きな影響を及ぼす政府に対する信頼ですが、有権者一般のあいだではニクソン政権末期のウォーターゲート事件の頃50%を割りこみ最近では20%前後に下がっています。

中段は同じ折れ線の背景にどんどん肥大化していった連邦政府や州政府の権限が置かれています。どうやら、有権者一般は政府が大きくなればなるほど政府に対する信頼を失うようです。

下段は同じ折れ線にこんどは1%エリートたちのあいだでの政府への信頼を重ねたものです。こちらは政府の権限が肥大化するに連れてエリートたちの政府への信頼も上昇することを示しています。

そこはもう、政府が肥大化するに連れて自分たちエリートにも地位も名誉も高額報酬もついてくる重要な役職に就く機会も増えるので当然でしょう。まあ、エリートの方々は「我々がさまざまな分野で重責を担っているからこそ、社会は着実に進歩しているのだ」と実証的な根拠を探すのはむずかしそうなことをおっしゃるのでしょうが。

そしていろいろと批判が噴出している専門家集団についても、1%エリートの方々の信頼は全然揺らいでいないようです。

エリート以外の99%の人たちのうちたった6%しか連邦議会議員に好感を抱いていないというのは、アメリカ政治全体の危機だと思います。

そして再選を目指したトランプが唱道する「アメリカを再び偉大に(Make America Great Again、MAGA)」があれだけ熱気を帯びた政治運動となったのも、アメリカ国民の大半が政治から疎外されているという意識が強かったことを示しているのでしょう。

しかし、1%エリートたちはそんなことにはまったく無頓着で、むしろ「無知な大衆に何がわかるのか。われわれ専門家に任せておけばいいのだ」という態度を貫いたようです。気候変動についても、同様のことが言えます。

まず温暖化が進んでいるかどうかに疑問があり、温暖化が悪いことかどうかにも疑問があり、温暖化が進むのは人為的に排出する二酸化炭素の量が多くなりすぎたからだという議論にも疑問がある中で、一方的に「あれをするな。これをしろ」と指図されることに一般大衆は嫌気がさしているのでしょう。

先進諸国の有力政治家たちの中でトランプは当初から温暖化危機説に懐疑的だったことも、大衆の支持を掴んだ一因なのではないでしょうか。

1%エリートの77%がこの問題を大衆操作の手段として利用しようとしているのに対して、有権者一般の63%はそうして引きずり回されることを拒絶しています。

また、現代アメリカ社会の問題点と優先課題について有権者全体は「大卒資格のない人にも収入のいい仕事を用意すること」と回答しているのに対して、1%エリートは「だれもが大卒資格を持つこと」と回答しています。

アメリカもまた日本同様に、いや日本以上に学歴社会なのですが、その学歴の中身は大きく違います。この点については、あとで詳述します。

国際情勢がらみでは、有権者一般は直接労働市場や製品・サービスの輸出入で競合する立場にある中国や非合法移民を非常に警戒していますが、直接競合する立場にない1%エリートはこうした問題に無関心に近い冷淡さだとわかります。

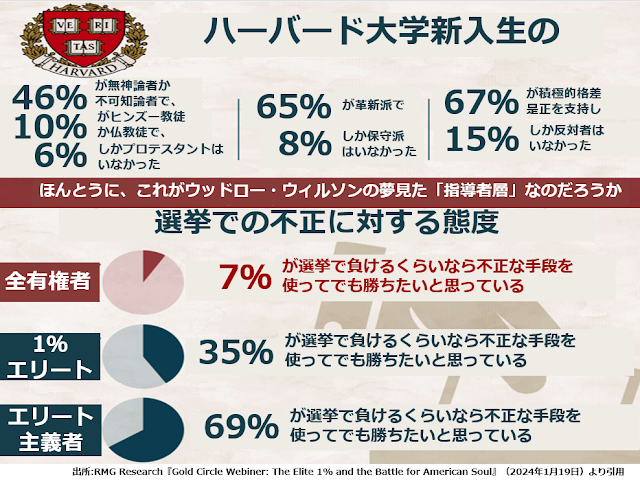

次の表は、上段が一流中の一流大学ハーバードの新入生の統計的な特徴を列挙し、下段は全有権者、1%エリート、エリート主義者たちの選挙不正に関するスタンスを示しています。

アメリカ国民の中には、いまだにプロテスタント以外の信者や無神論者は善悪について判断の基準となる倫理観を持ち合わせていないと思っている人もいますから、ハーバードの新入生のうちたった6%しかプロテスタントがいなかったのは、彼らにとってそうとうなショックなのでしょう。

そして、約3分の2が革新系でい同じく約3分の2が積極的な格差是正策、たとえば一流大学への入学者にマイノリティ枠を設けるといった施策に賛成しています。

こうした自分たちでは高邁な理想と確信している政策を実現する手段として、選挙運動をするのだから、もし無知蒙昧な大衆が下品なポピュリストに引きずられてしまっている場合には、選挙不正もやむなしという結論が出て来るわけです。

贈収賄が合法化されたアメリカでは選挙はほとんど常に財力の勝負で、1%エリートやエリート主義者が支援する候補はたいてい有利に選挙戦を進めます。その上で「もし負けそうだったら不正投票や不正開票もOK」というのですからどこまで汚い手を使うのかと思います。

ただ、彼らエリートにとっては理想の高邁さが手段の汚さを正当化するのでしょう。2020年の大統領選では、大がかりな票の積み込みや不正開票があちこちで行われて、異常に長い開票時間の末にバイデンが勝ったことになったわけです。

しかし、今になってみると民主党があの選挙で大失態を演じたことは明白でしょう。

今回は不正投票・不正開票では埋め合わせることができないほど得票数に差が出たし、もっと深刻な問題としてトランプは大衆を扇動する排外主義的ポピュリストの本性を剥き出しにして大勝してしまったのですから。

ワシントンの理想を掲げ続けるのは立派なこと?

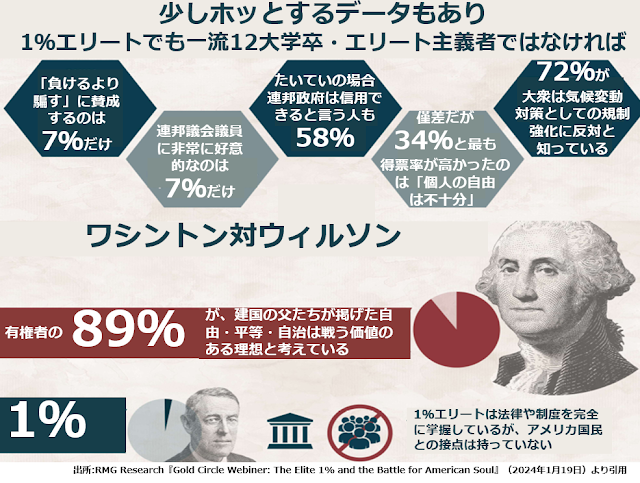

あまりにもエリートたちへの視線が厳しすぎると思ったのか、この世論調査最後の表では1%エリートの中でも、一流12大卒でもエリート主義者でもない人はあまり一般大衆とかけ離れた感覚を持っているわけではないと、一種の弁解をしています。

しかし上段でもふたつ疑問な点があります。まず1%エリートの中で一流12大卒でもエリート主義者でもない人はどれくらいの人数がいるのか、統計として意味のある数値になっているのかと思います。

また「たいていの場合連邦政府は信用できる」という回答が58%に達しているのは、2割前後に下がっている一般大衆とは大違いです。結局、エリートはエリートなのでしょう。

下段では初代大統領ジョージ・ワシントンの掲げた理念の普遍性に比べて、進歩主義的エリートだったウッドロー・ウィルソンの政治は密室の中にとどまっていたと評価しています。

ここで問題なのは、ワシントンの自由・平等・自治は殲滅の対象とした先住民、アメリカン・インディアンや奴隷とした黒人は排除した上での理念だったことです。この点では、多少問題意識があるのはエリートのほうで、一般大衆はまだ圧倒的にワシントン聖人視から脱却できていません。

この「遅れた民族は暴力によって排除していい」という思想というより皮膚感覚は、伏流水のように潜在していて、トランプのような排外主義的ポピュリストが登場すると一挙に噴出してきます。

他の点では善良な多くのアメリカ国民、とくにプアホワイトと呼ばれる人たちがいつまでも白人優越主義を克服できないのは、彼らの富がどんどん1%エリートに吸い上げられていって、他には誇れるような特徴がなくなってきたことと関係していると思います。

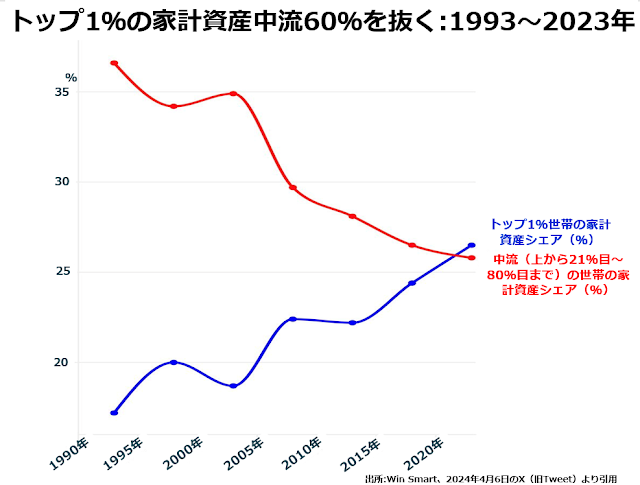

ご覧のとおり、ついに2023年にトップ1%の家計資産が上から21%目~80%目までの60%の世帯の家計資産を抜きました。昔は中流と呼ばれていたけれども今では到底中流と呼べるような余裕のある生活はできないこの60%の世帯は、平均でトップ1%の60分の1の資産さえ持っていないのです。

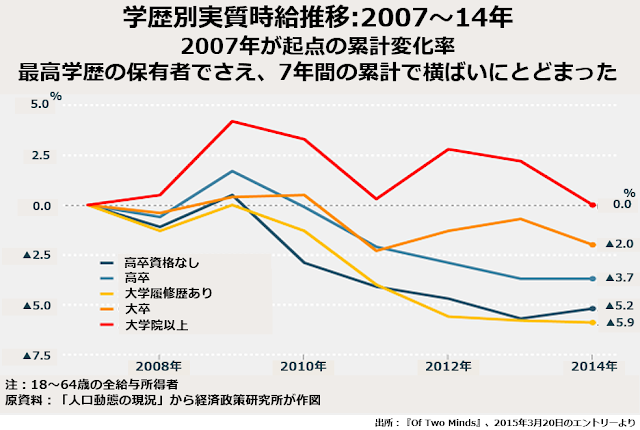

この点については、アメリカが日本とは違ったかたちで高度学歴社会になっていることと大いに関係があると思います。まず2007~14年の学歴別時給推移をご覧ください。

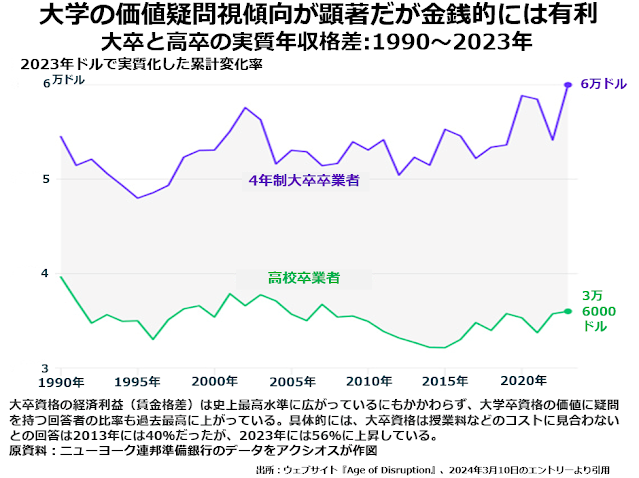

大学院以上の学歴の持ち主でも7年間の累計で時給がやっと±ゼロだったことに驚きます。もちろん、大卒以下の学歴の人たちは全部7年間の累計で時給が下がっています。この事実と次のように「学歴はペイする」と示唆するグラフとはどう折り合いがつくのでしょうか。

前のグラフは時給で、こちらは年収だということで説明がつきます。大卒の中でも一流大学出で、新入社員の頃から高給取りだった人たちは、国際金融危機以降あまり大きな波乱のなかった金融市場で利植ができていたのでしょう。

同じ大卒でもそれほどランクの高い大学ではなく、新入社員の頃は生活を維持するのにぎりぎりの給与所得しかなかった人たちは、出発点は違っていてもパターンとしては高卒者と同じような経路で33年間の通算で実質所得は下がっていたのだろうと思います。

だからこそ、高騰を続ける大学授業料との兼ね合いで考えても「大学教育はペイしない」と考える人が2013年の40%から2023年の56%に増えたのでしょう。

アメリカの大学は不思議なところで、授業料が高いといっても実際に高い授業料を払っているのは、約4分の1の富裕層の子女だけです。残りは弁済不要の奨学金をつけて全米各地から招き寄せる成績優秀な高校生、将来有望な留学生、そして機会均等枠で採用するマイノリティの子女となっています。

こうしてご紹介すると、金持ちになるほどケチになる富裕層が、どうせ授業の中身は頭の上を通り過ぎていくだけの子どもたちに実質約4人分の高い授業料を払って一流大学に行かせる理由が、非常にわかりにくい気がします。

ところがちゃんと採算は合っているのです。富裕層の子女にとって、一流大学は授業を受けに行く場所ではありません。将来社会に出てからいろいろと助け合うコネをつくるために行くのです。

それにしても、だれとどこでどうつながっているかの総体が当人の人格だという割り切り方も、教育とはコネを維持するために受けるものだという教育観も、なかなか常人に思いつける発想ではなく、長年にわたる富裕層の生活実感が積み上がって結晶したものなのでしょう。

トランプはエリート社会に風穴を開けたが・・・・・・

トランプは、たしかにアメリカを長年にわたって支配してきたエリートたちに公然と反旗を翻し、勝利を収めました。しかし、この勝利は偉大な業績と言えるものでしょうか?

トランプが開けた風穴から噴出してきたのは、エリートと大衆が対等に渡り合う社会ではなく、圧倒的な軍事力を持つ集団が、抵抗する手段のない女性や子どもたちを虐殺することに拍手喝采を送る社会でした。

私の連想は一挙に70~80年前に飛びます。

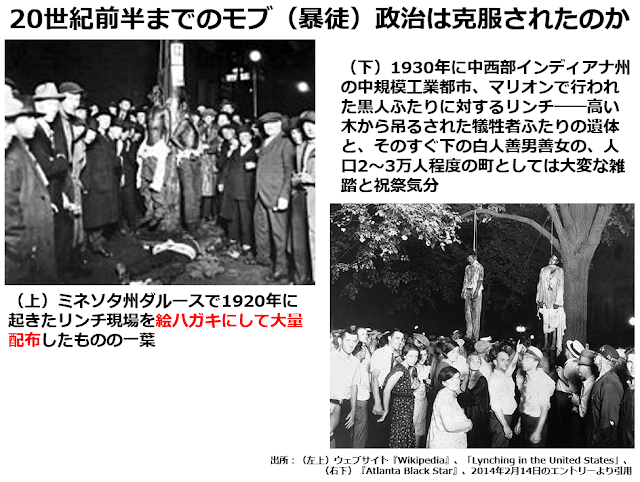

当時、娯楽の少ない小さな町では黒人をリンチで殺すことが、大きな社会的イベントでした。地方紙は処刑日時を何度も宣伝し、当日は「善男善女」が集まって記念写真を撮り、その写真を絵はがきにして大量頒布までしていたのです。

私がトランプ・ラリーの参加者たちにうかがいたいのは「あなたたちは、当時のアメリカ庶民に比べて、ほんのちょっとでも倫理性においてマシになっているのか」ということです。

増田先生の新刊 『アメリカ消滅』が好評発売中です。ぜひご覧ください。

【関連記事】

編集部より:この記事は増田悦佐氏のブログ「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」2024年11月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」をご覧ください。