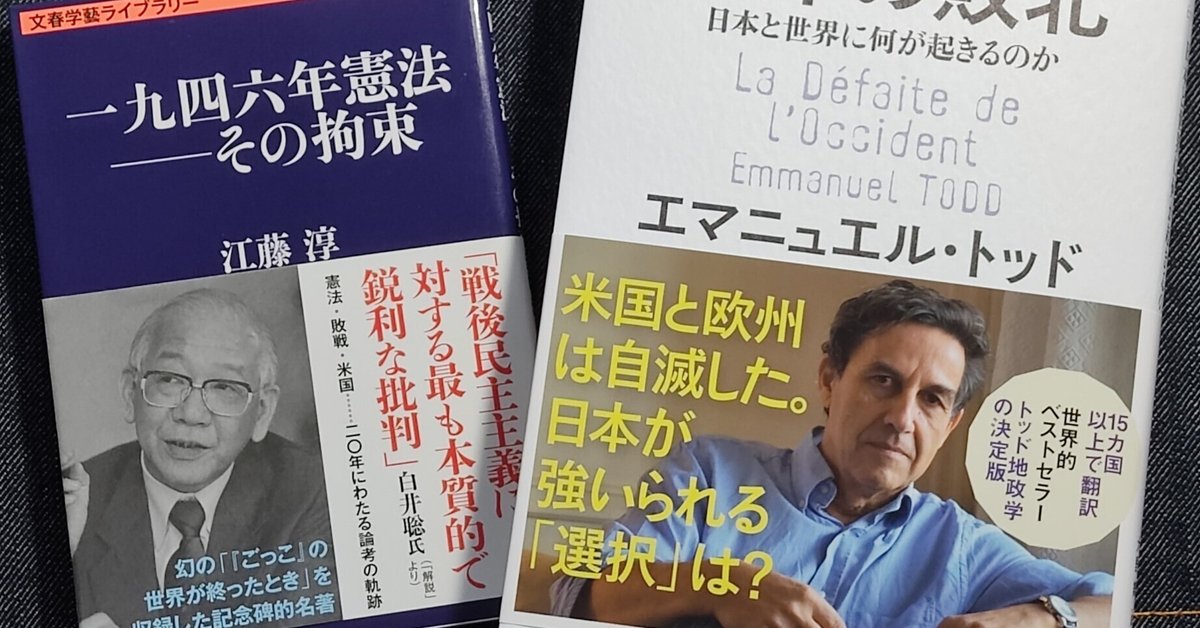

共同通信に依頼されて、昨年11月刊のエマニュエル・トッド『西洋の敗北』を書評しました。1月8日に配信されたので、そろそろ提携する各紙に載り始めるのではと思います。

ずばり1行目が、

ウクライナはロシアに敗れると、薄々みんなが気づき出している。

で始まる私らしい書評ですが、センモンカ批判は今年から自分の書物にまとめていきますので、今日はトッド氏の著書に則した話を。

専門書と一般書にまたがって、膨大な著作を持つトッドですが、本書ではこれまでのキャリアに照らしてかなり異色の境地に至っています。その点については、先日ご紹介した浜崎洋介さんとの対談でも、こう触れました。

『西洋の敗北』を読んで、現状への悲観ぶりに驚きました。トッドは従来、家族構造や伝統宗教など、容易には覆らない社会の土台を分析の軸に据えてきたのに、同書によれば今日の西洋のどの国を見ても、もはやそうした確たる基盤は「ない」と。個人がアトム化し、なにも信じないニヒリズムだけが広がっている。

『文藝春秋』2025年2月号、199頁

(強調は今回付与)

歴史人口学に基づき実体的な下部構造(マルクス主義の意味とは違うので、正確には「長期持続」)の重要性を説いてきたはずのトッドが、本書ではだいぶ「精神論」になっている。……と書くと悪口みたいですが、むしろその叙述は不思議と、日本人の心に刺さるものがあります。

EUでもオルバン政権下のハンガリーが、例外的に一貫して「親ロシア」なことは広く知られますが、よく考えるとこれは奇妙です。1956年にソ連軍に踏みにじられ、民主化を圧殺された過去を持つなら、むしろ隣国のポーランドのように「反ロシア」の先頭に立つのが自然ではないのか?

逆説めきますが、トッドの答えはこんな感じで――

ハンガリー人が、自分たちを激しく弾圧したロシア人を許すことができたのは、勇気をもって武器を手にロシア人と直接対峙できたからではないだろうか。……ハンガリー人が1989年に国境を開放し、鉄のカーテンを打ち破ることができたのは、この自信のおかげだった。今日、ハンガリー人が「ロシア嫌い」に陥らないのも、この自信のおかげなのである。

私がここで提示しているのは、厳密には実証困難な歴史的な仮説だ。しかし今日起きていることに対して、合理的かつ慎重な形で自らを方向付けるにはどうしても必要な作業なのである。

『西洋の敗北』大野舞訳、148-9頁

(算用数字に改定)

敵国と徹底的に戦い抜くことで得た「主体性」があるからこそ、これまた主体的に敵と和解し、盟友になる道を自ら選ぶこともできる。逆に中途半端にグチグチ、うちの国が苦しいのは「あいつのせいだ」とばかり言うのは、自立のできない甘えた国のふるまいで、責任転嫁にしかならない。

誰かをスケープゴートにすることと同様に、「ロシア嫌い」はその感情を抱く側の欠陥を露わにする。私はそう確信している。「ロシア嫌い」は、ロシアについては何も教えてくれないが、ウクライナ人、ポーランド人、スウェーデン人、イギリス人について、またフランスの中流階級やアメリカの中流階級について多くのことを教えてくれるのだ。

同書、149頁

こうした言論は、戦後の日本人にとって見覚えのあるものです。トッドの見る冷戦下の「ハンガリーとロシア」の関係を、占領期の「日本とアメリカ」にスライドさせると、ちょうど後半生の江藤淳が唱えた中身と同じになるからです。

1997年、最晩年の江藤淳

読売新聞の素敵な回顧記事より

よく誤解されますが、江藤はアメリカ嫌いや反米ではなく、むしろネトネトした人間関係が残る日本とは正反対の、個人主義でさばさばした米国の気風が好きでした。むしろ彼の理想は、「アメリカに敗けたせいで俺らは」と愚痴りつつの湿っぽいつきあいを脱して、互いに自立したイーブンな2か国関係の形に、日米同盟を再編することだった。

『諸君!』の1970年1月号に寄せた論説「「ごっこ」の世界が終ったとき」で、江藤いわくーー

日本の反戦運動に決して米国の反戦運動の厳粛さは生れず、日本の反体制運動に決してソ連の自由主義者たちの悲痛さは生れない。それはいうまでもなく、戦後の日本人である彼らが厳粛な死と残酷な刑罰からへだてられているからであり、彼らもまた戦後日本人の自己同一性の混乱から自由ではないためである。

(中 略)

自己同一性の回復と生存の維持という二つの基本政策は、おたがいに宿命的な二律背反の関係におかれている。自己回復を実現するためには「米国」の後退を求めなければならず、安全保障のためにはその現存を求めなければならない。

(中 略)

しかしもし米国が日本の提案に同意し、……新しい同盟関係が成立するとすれば、はじめて戦後の日米関係は、政治・軍事・経済の三つの分野にわたって均衡のとれたものとなり、かつての日英同盟に似た at arm’s length〔一定の距離を置いた〕の関係に更新されるかも知れない。

『一九四六年憲法 その拘束』文春学藝ライブラリー、

142・149・159頁

自己同一性のルビは「アイデンティティ」

ところが70年代、デタントや米中接近で冷戦構造は大転換したのに、江藤の望む「対等な日米同盟への提案」が自国の政治家から出てこない。これはぶっちゃけ、俺らがかつての敵国アメリカときちんと戦い抜いてないからじゃね!? とカーッと来ちゃった江藤がのめり込んだのが、いわゆる「WGIPで日本人は骨抜きにされた」論です。

江藤の本業は、変転する時代の精神を小説から読み解く文芸評論で、不変の家族構造を統計的に復元するトッドとは正反対。ユーラシアの東西の両極で、互いに存在を知らなかった可能性も高いふたりの識者が、世界と自国への絶望を共有すると、考えることがここまで似てくる。

第二次大戦の終焉から80年。いま必要なのは、なぜこんな帰結に至るのかを説明する「新しい戦後史」です。トッドの名前こそ出ませんが、5月に刊行する拙著は、江藤を主役にそうしたドラマを描く叙述をめざしています。

共同通信でのトッド書評の結びは、次のとおり。「新たな敗戦」が近づくいま、現状を否認し他人のせいにしてばかりのニセモノではなく、ホンモノの言論を採り上げることが求められています。

だから敗れつつあるのは、ウクライナのみではない。西側のどの国でも、能力が高い人ほど公共心を捨てた。異論は力でつぶせばよいとするニヒリズムがまん延し、虚偽だと分かった言論でもビジネスになるならもてはやす。

それがロシア化よりましかはともかく、世界は「ウクライナ化」しつつある。専門家に委ねた予測が外れた戦争を、もう一度市民が自分事として捉えるために、必読の文明史的な洞察である。

参考記事: 1つ目には、私とトッド氏の対談も収録

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年1月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。