トランプ前大統領の政治スタイルがアメリカのプロレス文化、特にWWEの「アティチュード時代」から影響を受けていると指摘しています。プロレスの悪役と反骨のヒーローという構図が、彼を「エリートに立ち向かう存在」として支持者に映らせているのです。さらに、サンデルやピケティの議論を通じて、学歴格差や労働者階級の不満が支持の背景にあると分析しています。日本のプロレス文化の「全員のメンツを立てる精神」が、社会の分断克服の鍵になると論じています。

トランプ大統領を生み出したムーブメントの基礎に、「アメリカのプロレス文化」があるんじゃないか、って時々指摘されますよね。

トランプ大統領の就任演説を日本時間深夜に見ていて、眼の前にバイデンとハリスがいるにもかかわらず旧体制をボロクソにけなす口ぶりが、

プロレスのマイクパフォーマンスみたいだな

…と感じたんですが、なんかその「プロレスのカルチャー」に馴染んでるかどうかで、彼の発言の印象がすごい変わってくるところがあるように思ったんですね。

例えば、僕は先日「ジョジョの奇妙な冒険」の『腹の底から「ザマミロ&スカッとサワヤカ」の笑いが出てしょーがねーぜッ!』っていう台詞をSNSで引用したら知らない人からすごいドン引きしたって言われたことあるんですが(笑)

そんな感じで、「プロレスカルチャー的にはこれぐらい当然」というバックグラウンドを知らずにトランプ大統領の発言を見ていると、本当に「意図が全く理解不能な暴言」に見えてしまうけれども、そこを補正して理解しようとすると、「彼ら側の意図や気持ち」を理解することも可能になるんじゃないかと。

僕はトランプ支持者では絶対絶対ないってぐらい彼の当選には「マジカヨ」と思ってる派ではあるんですが、彼らサイドが言ってることの「意味」とか「意図」を精確に理解しようとする努力なしには、彼らの支持者たちを抱き込んで新しい中道リベラル寄りの政治の説得性を再度打ち立て直すこともできないわけですよね。

トランプムーブメントの背後にある「プロレス精神」を理解することで、世界中の民主主義国が強烈な社会分断に襲われてしまう流れに対する、「新しい中道派」の位置に人々の感情を引き寄せていく”免疫力”を発揮できるようにしていけるのではないかという話をします。

ちなみに、トップ画像はGROKによるAI生成画像でリアルではありません(一応w)

1. トランプムーブメントの源流となったWWEとはどういう団体か?

昔トランプ氏は2007年に「バトル・オブ・ビリオネア」っていうイベントでアメリカのプロレスに実際に出場して、WWEの実質創業者的存在であるビンス・マクマホン・ジュニアと「髪切りデスマッチ」をやってたりするんですね。

で、このWWE(途中で名前が変わったんで当時はWWFですが以後記事内ではWWEで統一します)の元ダントツナンバーワンスター選手だったハルク・ホーガンがトランプ支持を表明したのも有名ですし、

ビンス・マクマホン・ジュニアの奥さんで元CEOのリンダ・マクマホンさん(この人本人もWWEのパフォーマンスによく出演していた人)は、2016年の第一次トランプ政権では実際に中小企業庁長官になっており、今回は教育長官になる予定だそうです。

このように、実際にトランプ氏とこのWWEは直接的な関係が沢山あるんですが、より大きな「カルチャー」的影響も沢山あるんですね。

詳しい人に色々と話を聞くと、特にトランプに影響を与えているのは、1990年代後半からの「アティチュード」時代だと言われているそうです。

普通は「態度」「姿勢」っていう意味の「Attitude」ですけど、この場合の日本語に訳しにくいニュアンスはChatGPTくんによると、以下のような意味を持つそうです。

「Attitude Era」の「Attitude」には、日本語でそのまま訳せる単語はなく、次のような意味を持つ言葉だと考えられます。

✅「反抗的で挑戦的な姿勢」(会社や権力に反抗する)

✅ 「過激で刺激的なエンターテイメント」(暴力・セクシー・衝撃的な要素)

✅ 「若者文化に合わせたクールなスタイル」(ストリート感、パンク精神)つまり、「Attitude Era」は単に「態度の時代」というよりも、**「反骨精神を持ち、過激で若者向けのエンターテイメントへと進化した時代」**と考えるのが適切でしょう。

日本語にするなら、

👉「反抗的で過激なプロレス時代」

👉「挑発的なエンタメ時代」といった表現がしっくりくるかもしれません。

このスタイルが当時のWWEの大成功を生み、現在でも「Attitude Eraは史上最高のプロレス時代だった」と語るファンが多い理由です。

特に、1970年生まれの日本のプロレスファンが99年に当時のWWEを見に行った観戦記ブログ↓を書いてくれていて、これがすごい雰囲気が伝わってきて勉強になりましたね。

当時、WWEはライバル団体のWCWにテレビのメイン番組を裏番組にぶつけられる「マンデー・ナイト・ウォーズ」を仕掛けられており、WCWはCNNの設立者テッド・ターナーの巨大な資金力で有名選手をかき集め、視聴率競争で優位に立っていたんですね。

特にWCWはその資金力でWWEの有名選手をどんどん引き抜いてしまったりして、それでWWEは苦境に立たされていたわけです。

そこで、WWEオーナーのビンス・マクマホン・ジュニア氏は「自分自身が最大の悪役」になるという作戦に出ます(育てたタレントを引き抜かれるぐらいなら、自分自身がストーリー上の重要人物になれば引き抜かれようがないのでw)。

ビンス・マクマホン・ジュニア

ウィキペディアより

で、このビンス・マクマホン・ジュニアが、「金持ちで傲慢で傍若無人なオーナー社長」を演じ、それに対抗するスターとして、スティーブ・オースチン(通称ストーン・コールド)という「南部から来た荒くれ男」的な「労働者階級的ヒーロー」をぶつけるというストーリーが大当たりするんですね。

ストーンコールド・スティーブ・オースチン

ウィキペディアより

その時代までのプロレスは「ヒール(悪役)vsベビーフェイス(善玉)」という定番があったのが、この頃から「悪役vs悪役」構造が新機軸になっていきます。

再びChatGPTくんに聞きますと、

(1) ストーン・コールド・スティーブ・オースチンのキャラ

反権力・反抗的なアウトロー

ルールを守らず、反則行為や暴力を厭わない

ファンに愛されるが、決して従来の「正義のヒーロー」ではない(2) ビンス・マクマホンのキャラ

会社の社長として、「俺がビジネスのトップだ」と主張

従業員(レスラー)を抑圧し、自分の思い通りにコントロールしようとする

ファンに嫌われるが、単なる悪役ではなく「現実的な権力者」としての魅力もあるこの二人の対立は、「正義 vs 悪」ではなく、「反抗する悪(オースチン) vs 権力者の悪(マクマホン)」 という形で展開された。

後で紹介しますが、僕は元々プロレスよく知らなかったけどここ二ヶ月ぐらいネットフリックスのWWEのドキュメンタリーとか見てだんだんハマってきてしまったタイプなんですが、この「ストーンコールド・スティーブ・オースチン」のキャラクターはめっちゃいいです。人気あるのわかるなーっていう感じ。

有名なシーンがあって、ある大会で優勝したスティーブ・オースチンが、決勝の対戦相手ジェイク・ロバーツが「改心したクリスチャン」キャラを売りにしていた事に乗っかって、優勝者インタビューで以下のような台詞をいうんですね。

お前みたいに聖書に祈ってたって何の意味もねえ、ヨハネによる福音書3章16節とかくそくらえだ!教えてやる、オースティン3章16節は、『敵のケツをぶっ飛ばせ!』だ!

動画はこちら

『John 3:16(ジョン・スリーシクスティーンと読む)』っていうのは聖書の「ヨハネによる福音書3章16節」を意味していて、雑にいうと「神を信じる者は永遠不滅だ」みたいなことが書いてある有名な節で、アメフトの観客席とかに宗教に熱心なファンがプラカードで掲げる事があるそうです。

それに対して、

そんなの意味ねえ!教えてやるぜ、”オースティンスリーシクスティーン”は、『敵のケツをぶっ飛ばせ』だ!

って言ったシーン(ジョジョの台詞みたいでいいですよね)がめちゃ評判になって、次の日から観客席に『Ausitn 3:16』っていうプラカードとかTシャツが溢れるのとかすごい面白いなと思いました。

この「Austin 3:16」とか、

“And that’s the bottom line, ‘cause Stone Cold said so!”

これが結論だ、なぜなら(俺=ストーンコールド)がそう言ったからだ!

っていう決め台詞とか、当時の「アティチュード時代」のかっこよさ、面白さが詰まってるように思います。

なんかこのカルチャー、『たった一つのシンプルな答えだ・・・てめーは俺を怒らせた』型のジョジョの世界観と共通してて僕はすごい好きでしたね。

90年代後半〜2000年代前半はアメリカのプロレスの全盛期で、野球やNFLと並ぶ人気コンテンツだったらしく、当時ティーンだった人たちは今40代で人口ピラミッド的にも選挙で非常に重要な票田になっているという直接的な効果もありますし、彼らが今アメリカ社会の「中心世代」になっているので、カルチャー的な影響力も絶大なんですね。

つまり、

「鼻持ちならない金持ちエリートの傲慢さ」に対し、「型破りだが人間的魅力があるヒール」が「一発ぶちかましてやる」というフォーマット

…がこの時代に爆発的な人気を誇っていて、それがトランプムーブメントの基底的な感情的爆発力を生み出しているのだと言えるでしょう。

2. 「プロレス精神の本質」とは何なのか?

で!

僕は最近いろんな人にプロレスを勧められて見て、「おもしれえwww」ってなったタイプなんですが、人によってはこういうの大嫌いだと思うんですよ。

「こういうカルチャー↑」こそが現代社会を誤らせてる原因だと思ってる人もまあ実際いると思うんですよね。

ただ、ここまで「世界的に支持」されるからには、好きか嫌いかは別として「そのカルチャーが持っている意義というのはあるはずだ、と考えるべきだと思うんですよね。

で、それは結局「全員分のメンツ」を立てていく精神・・・みたいな事なのかなと個人的には感じています。

例えば、プロレスは「敵の技をちゃんと受ける」のが不文律なんですよね。

これについて、詳しい人に色々と解説してもらった話を聞いて欲しいんですよ。

僕は経営コンサル業の傍らいろんな個人と「文通」しながら人生を考える仕事もしていて(ご興味があればこちら)、そのクライアントは男女半々ぐらいで、それこそ老若男女いろんな職業の人がいるんですが・・・

ある50代男性で、東大卒の元銀行員で今は色々なベンチャーの財務担当をやってるオジサンがプロレスマニアで、このあたりのことを語ってくれました(多少形を整えつつメールからそのまま引用してます)。

攻撃を受ける理由は2つあって、1つ目は相手の良いところを引き出すということです。ボクシングだと、世界チャンピオンしか日が当たらないですが、プロレスは生き様を見せるものなので、トップの選手以外もそれなりに輝くことができます。

俳優の世界で若い美男美女だけじゃなくて、名脇役、個性派俳優さんがいるようにです。

2つ目は、やられてストレスを溜めたところで反撃すると盛り上がるというのもあります。ウルトラマンが怪獣の攻撃を受けるのは、怪獣の魅力を引き出してるわけではなく、ピンチがあってハラハラする方が面白いからですね。

また、プロレスでは格とメンツを非常に重視するというのがあります。要するにハッキリ決着をつけない文化があります。

実は87年くらいまでは、トップ同士の対戦で、フォール勝ちやギブアップ勝ちというクリーンな決着は少なかったんです。たとえば82年の馬場とハンセンの初対決は、ジョー樋口レフリーが場外乱闘に巻き込まれ失神(J樋口の伝統芸能)して12分で両者反則ドローでした。そんな試合がプロレス大賞 年間最高試合でした(確かに馬場はやっぱ強ぇって思えて良かったですが)。

(以後延々と古今東西のプロレスの事例が続くw)

なんか、自分がプロレスファンではない人生を送っていると、プロレスファンって普段どこにいるのかな?って思うんですが、何かのキッカケで「あ、この人はプロレスファンなのか」って知って水を向けると突然めちゃくちゃ饒舌になって語りまくる傾向にあるなと思いますw

上記の男性も、普段は日本のベンチャービジネスの資本政策のありようについて冷静な話をしてることが多いんですが、プロレスの話になると突然話が全然止まらなくなるんですねw

で、「参加するあらゆる人」の「個人のメンツとかエゴ」が、統合的にリング上に表現されるようになっているところが「プロレスらしさ」なのかなというふうに、彼の説明を聞きながら色んな「名試合」のYouTubeリンクを送ってもらってみている中で思いました。

要するに、「多種多様な人間のタイプ」への「敬意の問題」だというか、エリート的な価値観からすると「悪」あるいは「取るに足りない何か」だと蔑視されている存在の価値をいかに「受け止める」ことができるか?という課題だと言えるでしょう。

「トランプの政策」に反対な人(リベラル寄りの人)は、しかしこの「トランプが体現しているプロレス的価値観の美点」を、どうすれば自分たちが吸い上げることができるか?を考えることが今後必須になってくると言えるでしょう。

3. ピケティ&サンデルの対談本に表現されている懸念と共通の問題意識

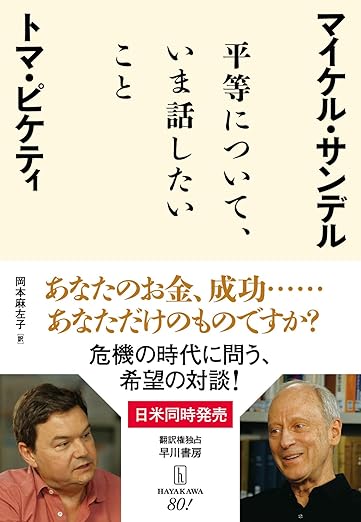

そういう意味で、最近話題になってるトマ・ピケティとマイケル・サンデルの対談本はなかなか考えさせられる記述が沢山ありました。

マイケル・サンデルはハーバード大教授で「ハーバード白熱教室」とか「能力主義は正義か」とかの本が話題だった人ですね。トマ・ピケティはご存知r>gの『21世紀の資本』が世界的に知られている経済学者です。

二人はそれぞれかなり違う世界観という感じなんですが、とはいえこの「エリートがちゃんと責任を果たしていない」「市井の人をちゃんと代表する姿勢を見せなくてはいけない」という部分ではかなり揺るぎなく共有しているものがある感じの対談になっていました。

特にアメリカ人であるサンデルは、フロリダに家族旅行に行った時にホテルのエレベーターで一緒になった人に、どこから来たの?と聞かれて「ボストン」と答えただけで(別にハーバードがどうこうとか言ったわけではない)、アイオワ出身のその人から

「ボストンの奴らはアイオワの人間は文字も読めないと思ってるけどそんなことはないからな!」

…といきなり言われたという話をしていたりしてw、アメリカにおける「学歴分断」についてすごい気にしている様子が伝わってきました。

それに関して印象的だったサンデルの発言を少し長めに引用すると、まず「大卒でない人への偏見」というのが「あらゆるマイノリティ差別が問題視されている時代に唯一いくらでもやっていい差別とされている」という話が述べられています。

エリートに対する反発の大きな原因は・・・これはトランプへの投票にあらわれていますし、ヨーロッパでも似たような人物への投票に見られますが・・・労働者や大卒でない人たちの多くが、エリートに見下されている、自分たちの仕事の価値をないがしろにされている、という感覚を抱いていることです。

これは先程お話した、主流派政党が不平等を主に高等教育による個人の社会的向上を通じて解消しようとしてきたことにも関係しています。われわれはまず、個人が高等教育を受けて社会的に地位向上することが不平等解消の正解ではない、と認識することからはじめるべきです。そして、ドナルド・トランプやマリーヌ・ル・ペンのような人物を厳しく批判しているわれわれみんなが、高学歴エリートに対して労働者や大卒でない人たちの抱くまっとうな不満を真剣に受け止める必要があります。(この後、高等教育に対する公的支出に比べて、職業訓練に対する補助がいかに少ないかという事実を述べる・・・中略)

われわれの社会は少なくとも暗黙のうちに、身近な意味での仕事・・・介護士であれ、電気技師であれ、配管工であれ・・・をしている人たちを集団で侮辱しているのです。なぜその人たちの職業訓練には、専門職階級予備軍への投資と同等の投資がおこなわれていないのでしょうか?

実は、不遇な立場におかれているマイノリティへのさまざまな偏見について、社会心理学者数名が実施した調査があります。まずヨーロッパ、それからアメリカで、一般に冷遇されているマイノリティのリストが回答者に配られました。その結果、回答者が最も好ましくないと答えたのが、低学歴のグループだったのです。

つまり、学歴偏重主義こそが最後まで容認されている偏見といってもいい。他の偏見がなくなったわけではありません・・・が、学歴偏重主義は人々が悪びれもせず無意識に受け入れている偏見であると言えます。

あと、左派政党は、「愛国心とか共同体意識とか帰属意識とか」といったものをキチンとアピールすることができない事が弱みとなっているという主張もなかなか考えさせられました。

(左派政党の大きな政治的弱みは)最も効果のある政治的感情、すなわち愛国心、共同体意識、帰属意識の独占を右派に許してしまったことがあるように思います。(中略)

わたしとしては、こうした疑問にもっと満足のいく答えを用意できるかどうかに左派の政治の未来がかかっているような気がしています。愛国心を右派に譲り渡してしまうのは間違いだと思うのです。愛国心とは何か、帰属意識とは何かについて、社会民主主義政党や進歩主義政党は自分たちの概念を明確に示すべきではないかと思います。(中略)

この例に限らず、左派政党が特にここ数十年、成員意識、帰属意識、共同体意識、共有アイデンティティの倫理的価値をはっきり示すのに苦労している、という点にはご同意いただけるでしょうか?

4. 「正しさマウンティングへの抵抗」と「倫理マニアの非倫理性」

そういう意味では、過去10年〜20年ぐらいの欧米の左派の「先鋭化」っぷりはちょっとやりすぎだったというか、「俺達が正しい側、あいつらは間違ってる側」というマーケティングをやりすぎてる面はあったなと思います。

それで思い出すのは、以下記事で昔書きましたけど、「トランプ大統領の姪」が書いた暴露本がなんか物凄い「さすがにフェアじゃない言い方なのでは」みたいな表現があちこちにあったことなんですよね。

例えば、

議論の余地はあるにせよ、アメリカ史上最も優秀といってもいい大統領候補、ヒラリー・クリントン元国務長官

…とかいう表現とか・・・・「議論の余地はあるにせよ」とかつけてればいいってものじゃないと思うんですが・・・

「アメリカ史上最も」ってことは、二度の世界大戦を実際に乗り切って世界最強国家にのし上がった時期の大統領とか、南北戦争のような危機を実際に乗り切った大統領とかも全部含まれるわけじゃないですか。

それらの「色んな先人たち」に対して色んな人の色んな評価があると思うんですが、その状況で突然

「アメリカ史上最も優秀といってもいい大統領候補=ヒラリー・クリントン」

とか何の注釈も留保もなく地の文の中で突然ドカーンって書くのって凄いヤバい感性な感じがするんですけど、どうでしょうか?

「少なくとも私にとっては、ヒラリー・クリントン氏が、アメリカ史上最も優秀な大統領候補であると信じていた。その理由はコレコレだ」

ぐらいならわかるんですけど。

他にも、たとえば

子どもたちの中で唯一フレッド(ドナルドの父親)にとって重要だった息子ドナルドは、フレッドに好まれたその性質によって、結局誰からも愛されない人間になったということだ。

ドナルド・トランプは「結局誰からも愛されない人間だ」・・・とかも結構表現としてヤバい感じしませんか?

そりゃもちろん、「いかにも不動産屋のオッサン」的にガサツな祖父や叔父と、作者のような文学肌の心理学者の女性が「親戚づきあい」すれば色々と摩擦があるんだと思いますが・・・

ただ、そういう「実害」を受けた部分以外では、作者が考えるような「理想的な人間関係」とは違うかもしれないが、彼(ドナルド)なりに家族を愛して一緒にやっていきたいと思っていたりするし、それは他人が否定できるものでもない・・・というのが普通な感性じゃないでしょうか。少なくとも「そういう風に語るのが建前としての良識的態度」だというか。

なんかこう、過去10年ぐらいの欧米リベラルの口ぶりは、日本人からすると「さすがにナチュラルにヒドイんでは」っていう表現が沢山あってビックリするんですよね。

冷静に考えてフェアさを超えてるっていうか、「相手にも相手の世界観や考えがある」という態度が吹き飛んでしまっている雰囲気があった。

これはより深く考えると、「倫理マニアの非倫理性」みたいな課題があるんですよね。

そもそも、普通にLGBTの人への配慮をしましょうというレベルの事を超えて、日常生活の細部の細部まで「ポリコレ的厳密な配慮」を求めて、そのマナーから少しでも外れると糾弾しまくるというのは、それ自体が結構なんというか「上流階級がテーブルマナーの厳密さでその他を排除する」的な差別構造があるわけですよね。

一種の「倫理マニアの非倫理性」というか、「最先端的に尖らせたポリコレ倫理についてこれないやつは邪悪だとジャッジする」っていうのは、「日常生活が大変でそれどころではない」層の人たちからすると許されざる侮辱みたいになってるところがある。

もちろん、「一度そこまで吹き上がってみることで常識を変える」ことが必要だったフェーズなのだ、というのは一応理解できますが・・・

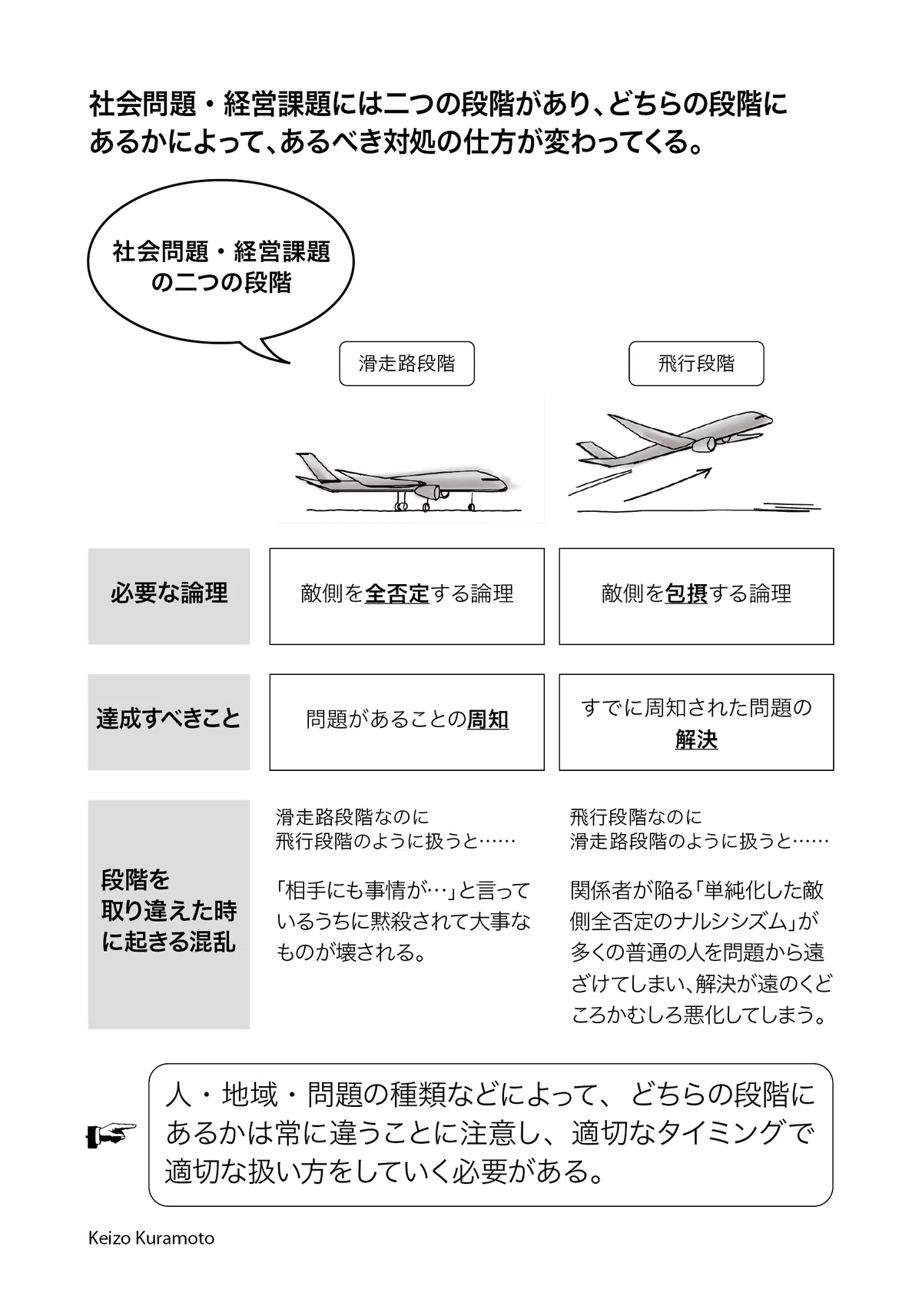

しかしまあ、以下のいつもの図のように「滑走路段階」から「飛行段階」に入りつつある中で、全く新しい着地のあり方が必要となってきているわけですね。

「目指す理想」があるのはわかりますが、日常生活が忙しくてそれどころじゃないようなレベルの人にいかに「共感して受け入れてもらえるか」が必要なフェーズにすでになっているということですね。

5. 日本型のプロレス的決着が生み出す「みんな違ってみんないい」の究極形を大事にしたい

なんか、「プロレス」というのは、アメリカ以外ではメキシコとか日本とか、「アメリカと関係が深い国」でのみ流行ってるコンテンツみたいなところがあるんですが、日本のプロレスにはアメリカにない良さというのもあるように思います。

アメリカのプロレスはすごくショーアップされていて、「キャラクター」を人工的にディレクションしていくんですが、日本のプロレスはもうちょっと自然発生的というか、プレイヤーが主体的にぶつかり合う中で結果として生まれる流れがある、みたいな感じみたいですね。

アメリカじゃあ、勝敗が先に決まってるのはもちろんのこと、フィニッシュ技をかけるタイミングとかカメラに対する角度とかまで完璧に指示されて、それに従わないとすぐにクビ・・・・ぐらいの感じらしいです。

一方で日本は、なんだかんだ「流れ次第で」って感じで、場合によっては事前の勝敗指定ごとひっくり返ったりすることがあっても

「面白ければ、ヨシ!(๑•̀ㅂ•́)و✧」

…みたいなところがあるらしく、それが単なるグダグダになることもありますが、奇跡的にうまく行った時には、「理性的概念的に作られたキャラクター」としてのアメリカのプロレスとは違うレベルの「なにか素晴らしい光景」が見られたりする。

それがわかる本当に名作!!!って感じのドラマとしてネットフリックスの『極悪女王』があるんですが・・・

これ、5話=大体5時間ぐらいなんですが、前半は「まあよくあるネトフリ日本ドラマ」って感じだけど、第5話が本当に素晴らしいんで、騙されたと思ってぜひ見てみてほしいと思っています。

ほんと、この第5話は前半も後半もとにかく素晴らしくて、最後の方とかめっちゃ泣いちゃいました。

なんか、日本的な意味での「みんな違ってみんな良い」が詰まってるというか。

「みんな違ってみんな良い」を大事にしたいわけだけど、そうはいっても現実として育ちが良くて外見が良い存在の方がチヤホヤされちゃうわけだよね・・・という現実の中で、その「現実」を無理やり「そんなことないよ!」と誤魔化すんじゃなくて、その「現実」をねじ伏せるかのようなパワー!によって、本当の意味での

『みんな違ってみんな良い』

が開花するっていう感じ。(なんか何言ってるかわからないと思いますが、極悪女王の五話まで見ると理解できると思うのでぜひ見てみて)

さっきも書いた文通の仕事であるゲイの人と繋がってるんですが、感想として

俺はなんか「目覚めた意識高い俺/私」というマウントアクセサリーとしてのポリコレが終わって、「ほんとうのみんなのさいわい」のためのポリティカルコレクトネスをもう一回ゼロから考えよう、という「夜明け」のような気もしました。

…って言っててこの感想もめっちゃ良かったです。

欧米はまず「知的エスタブリッシュメント」が日本より圧倒的に強すぎて、反作用としての「アンチ知的エスタブリッシュメント」も強烈になりすぎる面があるように思うんですよね。

日本はそこまで「知的エスタブリッシュメントが大事にされてない」面があるので、逆にそこに「双方向的」に「これからの日本のための」を立ち上げていく道がこれから開けるはずだと思います。

「誰かが正しさを独占」するような形ではない、「あらゆる個」が「自分」を謳歌していく先で、それを受け止めあって新しい調和が生まれていくような、新しい日本型の「プロレス的決着」を実現していきましょう。

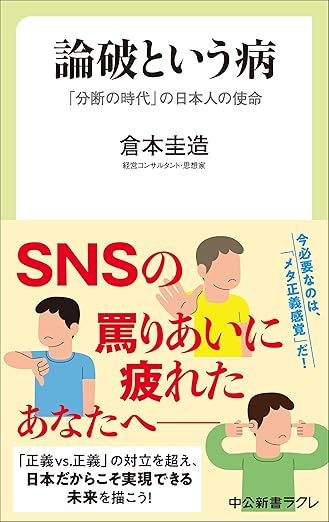

とりあえず、2月7日に出る私の渾身の新作、以下の本をぜひよろしくお願いします!

■

長い記事をここまで読んでいただいてありがとうございました。

ここからは、さっきのトマ・ピケティとマイケル・サンデルの本で、「左派的な税制(高い累進課税とか)」を実現するには、「強い共同体意識」が必要なのだ、っていう話があって色々と考えさせられた話をします。

左派が「個人の話(LGBT問題とか)だけ」をやっている限り、この「左派的連帯」を生み出すパワーの源泉はどんどん削られていってしまうので、当然左派的理想は実現しないし、右派のバックラッシュに負けちゃうんだっていうさっきの話につながる部分ですね。

そこにある「共同体意識」的なものを回復しないと「左派の理想」は実現しない、という部分の考察について、アメリカの経済学に対してフランスの経済学者が蓄積してきた枠組みが徐々に脚光を集めている話などをします。

■

つづきはnoteにて(倉本圭造のひとりごとマガジン)。

編集部より:この記事は経営コンサルタント・経済思想家の倉本圭造氏のnote 2025年1月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は倉本圭造氏のnoteをご覧ください。