「非実在型炎上」という語が振り回されている。

東洋水産の「マルちゃん」赤いきつねCMへの無理筋非難

だしって…なんかホッとしないですか?

CV:市ノ瀬加那 @ichinose_1220#ひとりのよると赤緑 pic.twitter.com/G8IZ3I2dtM— 【公式】東洋水産株式会社(マルちゃん) (@toyosuisan_jp) February 6, 2025

「赤いきつね」CMより

東洋水産の「マルちゃん」ブランドの商品である「赤いきつね」のCMを掲載した2月6日のXでの投稿に関して15日から「キモい」といった無理筋非難が多数発生しました。

これに関して17日に株式会社メディア・ヴァーグが運営するLASISAのYahoo掲載記事「「性的でキモい」 マルちゃん【赤いきつね】アニメCMが炎上 「エロ要素なくない…?」反論多数も、やまぬ批判 2/17(月) 6:32配信」がUPされると、コメント欄に国際大学GLOCOM客員研究員小木曽健氏から「このケースは「非実在型ネット炎上」に属するもので、ほとんどの方はこの記事を見て、はじめて騒動を知ったのではないでしょうか?」という投稿が為されました。

このコメントがX上では「非実在型ネット炎上」という語の響きの良さからなのか拡散され、「この現象にやっと名前がついた」といった感想も出てきており、このコメントをベースとした本人の記事とメディアの取材記事がUPされるに至っています。

が、「赤いきつね」は、「非実在型ネット炎上」と呼ぶべきなんでしょうか?

というのは、上掲Yahoo記事が出るまでに理由の無い非難やジェンダー等の観点からの批判投稿は、東洋水産の当該投稿に直接付けられた引用や返信だけを調べても少なくとも数百件存在しており(後述)、代表的な批判投稿はその時点まででも1000万インプレッションのものもあるからです。

なお、個人的には上掲Yahoo記事のような内容には賛同しかねます。無理筋批判をも両論併記的に扱って、騒動を面白がってネタにしてインプレ稼ぎしているだけだからです。

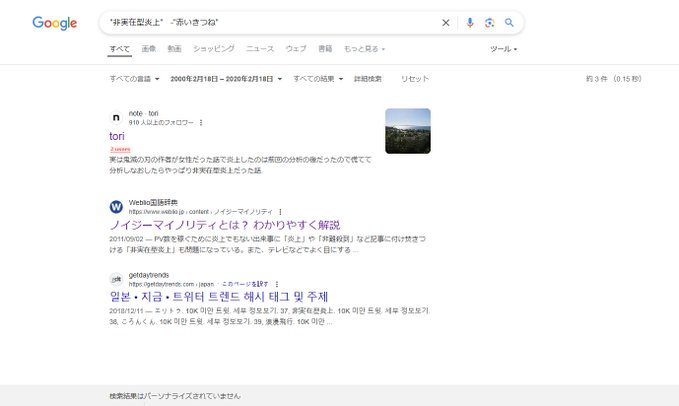

『非実在型炎上』の初出は2020年の鳥海不二夫教授の記事

まず、「非実在型炎上」という語が現在のネット環境上で確認できる初出は、2020年5月に鳥海不二夫教授が投稿した以下のnote記事。X(当時はTwitter)上でも、この記事のシェアを皮切りに「非実在型炎上」という語の認知が広まっていたのが分かります。他のWEB掲示板やプラットフォームでも調べましたが、これ以前に用語が使用された例は見つかりません。

ここでは2020年05月09日04:50:26~同17日15:10:20まで「鬼滅」「作者,女」を含みURLを含まないツイート(RT除く)374ツイート中,作者が女性であることを非難するアンチコメは2件ということが指摘されています。

なので、「赤いきつねCM」の騒動に対して為されたコメントによって現象に名前がつけられた、というわけではありません。

同じ意味の別の言葉が存在していたり、同じ概念が言い表されていたかは分かりません。

例えば上掲鳥海教授記事では「非実在型デマ」という語がつかわれていますが、この言葉も2020年5月以前には検索ヒットしない。なお、その記事にもリンクが貼られている2020年4月の鳥海教授記事では「サザエさん」に関して「あまりにもおかしい炎上があるというニュースは本当に存在するのか注意してみてもらうようにしたほうが良い気がする」と書いている。

その上で「非実在型炎上」の定義や基準はなんなのか?それに照らした場合に「赤いきつねCM」は炎上が非実在だと判断すべきなのか?について、順を追って整理します。

「非実在型炎上」を一意に定義は不可能:異なる意味と基準

「非実在型炎上」については概ね「炎上していると言われている事項が本当は炎上していないもの」という意味のものとして扱われていると言えます。炎上の有無が問題となっており、炎上の前提となる事実関係が不存在、ということではなさそうです。

そこから進んで、『本当はそのような実態が無いのに炎上しているとしてメディアが取り上げた結果、あたかも炎上が発生しているとの認識が拡散されるようになったもの』という用語法があるようです。

上掲の小木曽氏のコメントでも「ごく少数の意見に焦点を当て「こういった声もある」とメディアが報じた結果、あたかも炎上しているように認識されてしまう。これが非実在型ネット炎上」と書いています。

ネット情報を研究している国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授の山口真一氏も2022年の記事に「実際に批判をしている人は少数なのに、「○○が炎上!」とメディアが取り上げ、それをきっかけに炎上してしまう事例です」と説明しているのが見つかります。

「非実在型炎上」で検索すると出てくる鳥海教授の資料でも、定義として扱っているかは分かりませんが、少なくとも「メディアによる炎上という認識の拡散」が典型例として捉えられている記述があります。

なお、ITジャーナリストの鈴木朋子氏の説明では「反対意見ばかりが大量にツイートされたわけではなく、反対意見への批判や施策に肯定的な意見も多くツイートされたことで「トレンド」に掲載されたのです。こうした状態を「非実在型炎上」と呼びます。」とありますが、これは定義というよりは典型的な発生機序の説明として有用でしょう。

「炎上」の一般的定義も設定不可能か:判断手法・典型的な発生機序

すると、今度は「炎上」の定義や基準を考えなければなりませんが、一致する見解は見ることがありません。なお、鳥海教授が定義や基準を定めている資料は見つかりませんでした。それは不可能だと理解してそうな気配があります。Xも昔と比べて拡散されなくなってきているなど、各サービスの仕様や環境は変わるものですから、一律に数を決めることはできないのでしょう。

- 「炎上」の性質上の定義

- 「炎上」の数値上の定義・基準

便宜的にこのように整理することができます。性質上の定義をすると、では数値はどうなのか?を調べる際に判断資料を集める範囲が定まることに繋がります。

少なくとも「多数から批判が殺到すること」という要素が「炎上」の中核的要素であり、Xの投稿に置き換えれば、引用リポストやリプライ欄で批判コメントがどれだけ付けられたのか?という数を調べることになります。

「批判を受けた言説が正しいか誤っているか」は、考慮しないはずです。

「批判した投稿が大量に拡散される」については、「批判投稿が炎上」のケースも考えられるため、補助的に扱うべきということになるでしょう。逆に、批判投稿の拡散を全く扱わないのも変でしょう。「批判が正当と評価されているか無理筋と評価されているか否かはともかく、その言説が広まっている」というのは、炎上の規模感の考慮要素でしょう。

「炎上」という語の一般的定義は見つかりませんが、当該研究上で便宜的に定義づけている論文では、例えば「単一のサービスではなく複数のプラットフォームで批判が展開されているものという定義で資料収集に当たっているところが見つかりますが、これは一つの判断手法として有用だろうと思います。

他方で、鳥海教授の再分析記事の用語法では、どうやら「批判投稿と、それに対抗するための擁護投稿や無関係な投稿の割合」をベースにして炎上か否かの基準にすると考えているようです。

つまり、「肯定・擁護の投稿が多いと炎上じゃなくなる」ということを意味するわけですが、無理筋な非難が行われた状況を受けて「応援」コメントをする者が出現する事例には不適切なんじゃないでしょうか?

100万の批判投稿があっても500万の擁護投稿があれば炎上では無いことになる。無理筋であるほどに的確な批判は多くなるが、それは批判言説の広がりそれ自体を抑えることにはつながらない。

もちろん、肯定的な投稿数との比較は最終的な評価に際して有用だとは思います。基準としての機能は持ち得ず「考慮要素」として扱うことには異論はありません。

ちなみに、山口真一氏がアドバイザーのデジタル・クライシス総合研究所は、以下を炎上の数値上の「定義・基準」としてデータの収集・分析に当たっていることを明示しています。

デジタル・クライシス総合研究所による最新の炎上事案分析(調査対象期間:2024年11月1日~2024年11月30日) – 一般社団法人 デジタル・クライシス総合研究所

(投稿数についてはオリジナル投稿のみを計上。コメントのない再投稿は含みません)

その上で、この研究所は年間1400件の炎上が発生していると報告しています(X上のものに限らない)。批判が100件というのは感覚として「炎上」と認識し始めるのがこの辺りかな、という気もします。

ところが、この基準だと鳥海教授の基準ではほとんどが「非実在型炎上」になります。

実は鬼滅の刃の作者が女性だった話で炎上したのは前回の分析の後だったので慌てて分析しなおしたらやっぱり非実在型炎上だった話|tori

こちらでは「作者が女性だと叩いている人は少数いる(推定400件以下)」という事実認識をベースに、「正直このくらいの数字は炎上というにはほど遠いかと思います.50万アカウントがツイートしても「大したことがない」という解釈も成り立つ時代ですからね.」と書かれています。

まあネット上で「炎上」と認識されている事案なんて、本当に実在するアカウントがやっているのか?とか、真剣にクレームを立ててないでしょう?というもの、批判に正当性が無く、無視すべきものが多いからいちいち気にするなよ、とは思います。

なお、「Xのトレンド欄に載ったら炎上とみなして良いか?」はどう考えるべきでしょうか?個人的な観測経験になりますが、XはTwitter時代から「加速度」を考慮しており、30分で200件くらいの言及があれば当該文言がトレンド欄に上がってくる場合があります。今回の赤いきつねCMもトレンド欄に上がって来たとする報告がありますが、「おすすめ」欄と勘違いしている可能性もあるため断定はできません。

赤いきつねのCMは『非実在型ネット炎上』と呼ぶべきなのか?

マルちゃんの赤いきつねCM

「17日6時43分の記事によってはじめて炎上と認識した人が多い。非実在型ネット炎上だ」という論の妥当性のため、当該東洋水産公式の引用RPについて

【url:1887410904540848485 キモい until:2025-02-17_06:43:00_JST】で検索

さらに

・批判的なものに限定…— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) February 18, 2025

数が多すぎるので、15日に批判投稿が為されてから17日のYahoo記事投稿までのX上の投稿について、以下の手法で簡易的に検索しました(時刻は11分誤って設定した)

- 東洋水産のアカウントによる2月6日の「赤いきつね」CM投稿への引用リポストとリプライのみ参照

- 「キモい」「気持ち悪い」と書いているものに絞り込み

※検索結果に重複はあるが、数を数えるに際しては重複していない - 特に理由も無く「キモい」などと書いてるものも含む

- 男女論やフェミ目線、ジェンダーバイアス論等の観点から批判してるものに限定

※「頬を赤らませるな」「クネクネさせるな」「オタク目線だろ」といったもの

※絵や音、箸の使い方などへの不快感を述べる投稿は除外

その結果、約330件が該当しました。アカウントの重複はありますが10件程度。

そのほかの文言での非難を浴びせる投稿や、「AI絵のようで気持ち悪い」「ASMRみたいでキモい」といった、騒動の主流とは異なるその他の批判も含めると、批判投稿の数は引用リポストとリプライのみでも3倍以上になる、というのが投稿を眺めていた実感です。

本来はこれの他に、東洋水産のアカウントの投稿とは直接紐づかないところでの批判もあるわけですから、1,500件は固いと推測されます。

そうすると、まずデジタル・クライシス総合研究所基準では確実に「炎上」に該当することに。鳥海教授基準で考えたとしても、赤いきつねのCM騒動は『非実在型ネット炎上』と呼ぶべきなんでしょうか?ということに。

他、【人々は記事以前に炎上と認識していたか?】についても、同様の期間において【うどん 炎上】【赤いきつね 炎上】【マルちゃん 炎上】【東洋水産 炎上】などで検索したら600を超えるものがヒットします。「炎上」という単語を使ってない人も炎上と認識してる人は居ることを考えると、どうなんでしょうか?

私はこの期間、投稿では触れてませんでしたが、「騒がれているな」という認識は持っていました。

「メディア記事でより拡散」は事実と思われるが寄与度が小さく典型例ではない

「Yahoo記事によって炎上しているという認識がさらに大きく広まった」については、いちおうは事実として扱って良いと思われます。(上掲はYahooリアルタイム検索。7日スパン表示でのポスト数は、1時間当たりの言及数表示)。

あくまで「赤いきつね 炎上」というキーワードを使った投稿に限りますが、記事による拡散数の増加は6倍程度で、元々の騒動が広がっている途中だったことを考えると、記事による拡散への寄与度は、いわゆる非実在型ネット炎上の典型事案とすると、かなり低いと言わざるを得ません。

少し事案の性質が異なるために単純に数値を比較できませんが、鳥海教授も「非実在型炎上」の典型例として扱っている「東京脱出タグ」(「#東京脱出」のこと)の朝日新聞記事の事例では記事発出前までの言及数とその後1日の言及数の差は600倍だったことと比較すると、赤いきつねCMの件を「非実在型炎上」という同じ括りとして扱うのは奇妙な感じがします。

【デマ注意】朝日新聞による「東京脱出」トレンドの捏造が発覚 – 事実を整える

性質が近い事案としては、2024年12月に『丸亀製麺』のCMに関して『「“すすり”シーンがヌーハラ」と炎上』という記事がありましたが、批判投稿が数件、批判投稿のPV数も1000以下というケースで、まさに「メディアによって炎上があるかのように見せかけられた」「非実在型炎上」の典型例と言えるでしょう。

週刊女性prime「上戸彩の丸亀製麺CMうどんすすりが汚い、ヌーハラ炎上」の捏造 – 事実を整える

それでも気になる点:「男女論」について無理筋批判しているアカウントの非実在性

それでも、本件には「非実在」の要素があると、個人的には思います。

それは、「赤いきつね」CMへの無理筋非難を書いているアカウントは匿名アカウントがほとんどで、理由も示さず単に「キモい」としか書かない投稿が多く、その実在性に疑問があるからです。

あくまで17日朝までの観測範囲ですが、X上ではそれなりに有名なフェミニストアカウントが、いっさい言及していませんでした。

これは「宇崎ちゃん」や「月曜日のたわわ」の事案と比べると一目瞭然です。これらの事案では弁護士や大学教授、UNWomenなどの組織に居る者が批判者として名を連ねていました。

「赤いきつね」事案では実名アカウントで直接批判していたのは「中村ホールデン梨華」くらいでしたが、普段からフェミニスト言説に反論している人ですら、今回の騒動を受けて初めて彼女を認識した人がほとんどでした。

「女性へのAED」の話題などでも感じていることですが、本邦フェミニストやアンチフェミを装って、日本の社会を分断させようとして男女論を展開する或いは反応する工作アカウントが多数あるのではないか?と。

その上で、「非実在型炎上」を生んだり、それをするメディアに反応しないためには、【ダメな奴のダメな言説ばかりを追いかけてツッコミをして賞賛されるエンタメムーブをしないこと】が重要だと思っています。

本件で言えば、「またフェミニストがこんなことを言ってるwww」と、匿名アカウントの投稿のスクショを並べてるような者です。

その心性が、ネット上の現象に限らずあらゆる界隈での問題の淵源になっていると感じます。その事を以下で書いています。

千葉麗子の加藤清隆セクハラ訴訟を新潮が報道:元マスメディアの人間による保守言論界隈への侵蝕問題 – 事実を整える

ダメな奴のダメな言説にツッコミを入れるエンタメの末路:日本ファクトチェックセンターを例に|Nathan(ねーさん)

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2025年2月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。