Grokによる生成

NHKが今「臨界世界」っていうドキュメンタリーシリーズをやってるんですが(過去三回分、まだNHKプラスで見れます)、その中に「ウクライナの女性兵士」っていう回が本当に衝撃的で、見ていてかなり辛いものがありました。

【こんや放送】

臨界世界 -ON THE EDGE-

女性兵士 絶望の戦場23(日)夜9時~[総合]

ウクライナでは女性たちが兵士となり

前線での戦闘に加わっている。志願して軍に入り、戦闘機のパイロットや歩兵、

狙撃手として戦う女性も。市民から兵士になった彼女たちの

喪失と絶望の物語。 pic.twitter.com/3JZ8rXL97y— NHKスペシャル(日)夜9時(土)夜10時 (@nhk_n_sp) February 22, 2025

男性兵士バージョンでもここまで戦場のボディカメラ映像とかをそのまま放映することって少ないだろうというレベルの血なまぐさい情景が描かれていて。

さらに、ウクライナの場合は女性の徴兵義務がないため戦場に出ているのは「全員志願兵」ということもあって、戦争前から続く個々人のライフストーリーと関わらせて映像化する部分が妙に生々しいんですよね。

「こだわりのチーズを作る工房を経営する三児のママ」とか「レストランコンサルタントとして働くキャリアウーマン」とか、「職業軍人の父親に憧れて前線に出て、ドローン爆弾に被弾して全員ズタズタになってしまい何度も手術しつつまた前線に出ようとする若い女の子」とか、そういう「日常」と「戦時」の間で思い悩む様子が見ていて重いドキュメンタリーでした。

もちろんまだ戦争中だから、なんとか国民が自分たちを奮い立たせて継戦の意志を維持しようと頑張ってはいるけど、さすがにあちこちで厭戦ムードは高まってるのは伝わってくる部分がありましたね。

はやいもので、2022年2月24日にロシアによる軍事侵攻がスタートしたんで、丸々もう3年にもなり、同番組によると両軍の死傷者数はウクライナ43万人、ロシア84万人にものぼるんですよね。

トランプとプーチンの「ディール」で終戦を迎えるということについて、「それでいいのか」という問題はもちろんあるけど、正直言って両国民としては「どこかで終わってくれたらほっとする」ぐらいの情勢ではあるんだろうなと思います。

これについての色々な課題があると思いますが、それが人類社会の「今後」にどういう意味を持つのか?そこで日本が果たしていくべき役割は何なのか?という話を今回はします。

1. ゼレンスキー体制が『戦った意味』はあった

まずハッキリしておかないといけないことは、戦争になったらすぐ無条件降伏すれば血は流れずに済んだのに・・・って話では全然なくて、もしロシアが攻め込んだ時にさっさと諦めてキーウも全部占領されて・・・ってなってた方が良かった・・・ってことは絶対ないんですよね。

そしたらもうウクライナっていう国は消滅してて、「ディール」どころじゃなくなってたし、もう「大国は好き放題に軍事力で現状変更できちゃう時代」という最悪の「新しい秩序」が形成されてしまっていたことは疑いない。

そういう意味では、亡くなった兵士や民間人の人々のためにも、あまりにも「無駄な流血だった」というだけの総括をするのは良くないことだと思います。

今後どういう形で停戦になるかはわかりませんが、とにかく「互角に押しあって」いたぐらいではあったからこそ、「ディール」をして「とりあえずの決着」を実現することもできる・・・という意味で、「戦った意味」自体を否定し始めるのは良くない。

そのことは前提として!なんですが、

とはいえ「ロシア完全撤退」「力による現状変更は絶対に許されない」というだけのハッキリした決着にはできずに終わりそうな現状自体を、どう考えていけばいいのか?

…という話を掘り下げたいわけですね。

2. 「単一の正しさ」ではなく「2つの正義同士の間の双方向コミュニケーションの時代」

上記したように、「戦争が始まってしまった」以上、さっさと完全占領されてしまった状態にならずに戦った意味はあった・・・と言っていいとは思いますが、

そもそも戦争にならないようにするためにもっと出来たことはあったのでは?

…というのは真剣に考えなきゃいけない事になっているのだと思います。

でもこれってなかなか難しい問題なんですよね。

完全に欧米由来の「理屈だけ」で言えば、ウクライナには国家主権があるわけで、民主主義的に表現された国民の意志としてNATOに加盟したいと思うならNATOに加盟するアクションを起こす権利はあるし、EUに加盟したいと思うならその権利はあるというのはまあ前提ではあるんだけど・・・

一方でもっとマクロに見たレベルでの、「西欧列強の圧迫を受けている(と感じている)ロシア側の視点」で見れば、そういう「ウクライナの当然の権利」がもたらす政治的波及効果というのは致命的なレベルで存在する。

プーチンが考えているような、「そもそもウクライナっていうのはロシアの一部なんだ」という「ロシアの極右の歴史観」

…をそのまま認めろという話では全然ないが、ただ一方で、

「際限なく”西側勢力”が世界を覆っていく流れ」自体を何の留保もなく肯定していいのか?というのは大きな疑問符が付く時代になってしまった

…ということですね。

「”西側の理想”を世界中に無条件に押し広げるべき」を、”西側世界以外にも納得してもらう”ためには、その「”西側の理想”とやらがただの欧米列強のエゴが隠蔽されたゴリ押しではなく、あらゆる人類社会全体のためのものである」という説得性が必要

⋯なんですが、実態としてもその辺結構怪しい部分は当然あるよね!というのを誤魔化しきれなくなってきている。

これは欧米人(の一部)がたまに使って非欧米の人や欧米社会内の逆側の立場の人が毎回憤激している

『歴史の正しい側』

…というような用語が持つ世界観自体が、曲がり角を向かえている現象なのだと思います。

ただ!だからといって「欧米由来の理想」みたいなものを全部捨ててかかっていいのか?っていうとこれまた難しい問題で、

・人類社会全体における「欧米(特に欧)」のシェアが下がってくることによって、”当然の結果”として価値観が相対化してきて、「単一の正しさ」を押し付けることはできなくなった流れによる混乱

これ↑はもう不可避なものと認めてしまった上で、

その状況下でも、欧米由来で人類に普及してきた自由・民主主義・人権といった理想が根こそぎ吹き飛んでしまうような事にならないためには何が必要なのか?

これ↑を考える必要が出てきている時代なのだということです(そしてそこで大きな役割を果たすべきなのが日本なのだという話に続きます)。

3. 「バンス演説」が問いかけるもの

そういう状況の中で、アメリカ副大統領のバンスが、ドイツのミュンヘンで行われた安全保障会議で行った演説が、妙に示唆的だったんですよね。

結構伝統的な左派メディアとか、主だった欧州人政治家たちからは「総スカン」って感じだったんですがw、ただ実際に実物を全部見ると結構印象が変わる部分もあるな、と個人的に思うところがありました。

例えば、

「グレタ・トゥーンベリにあーだこーだ言われたけどアメリカ政治は崩壊しなかったんで、イーロン・マスクがちょっと口出ししたぐらいで欧州の民主主義は壊れないし、壊れると思ってるとしたらそれは真の民主主義ではない」

…みたいな部分がSNSではよく話題になってて、左の人はマジ激怒、右の人は大歓喜・・・みたいな感じでしたが、ただこれ実際の動画を見るとバンス的にはウケると思って言った「軽いジョーク」だったけど思いっきりスベってしまって会場がシーン・・・ってなっちゃった部分って感じでした。

日本語字幕つけてくれてる動画があったんで、ご興味があれば見てみていただければと思いますが・・・

動画で20分も見てられん、という人は、山形浩生氏が日本語訳とサマリーを作ってくれてるのでこちらをどうぞ。

で!

この演説について、そもそもコレって「安全保障会議」でウクライナ戦争について対処を相談する場所なんで、「そこでこの話?」っていう部分は結構そもそも大問題ではあるんですよね(笑)

なんか、実際に眼の前で起きてる災害への対処を相談する会議にやってきて、「俺達の党と違ってお前たちの党は間違ってる」みたいな価値観論争的な愚痴を延々言い始めたヤツ・・・みたいな印象だったらしくて、それは確かに「はぁ?」と欧州人から思われるのはわかる。

ただ、その「場違い感」の問題はとりあえずおいておいて「内容」自体を見ていくと、主張の「コア」の部分は、欧州側が「受けて立つべき」内容を含んでいると思うんですよ。

特に、安全保障問題だけに限っても

・「アメリカは東アジア問題が大事だから欧州の問題は基本的に自力で守ってくれ」

・欧州の方がロシアよりGDPは大きいが、資金があっても兵器生産能力が足りない。そのあたりの現実と向き合うなら、交渉による解決しかない

…というあたりはまあ「米国側の主張としては当然ありえる」ものであり、結果として欧州への「ウェイクアップコール」的にもなって、自前の防衛網の必要性を欧州政治家も認識して動き出す流れに既になってますよね。

でも問題は、それ以上に、「民主主義」という概念に対する「欧米」の「欧」と「米」の違い・・・という部分が非常に重要な違いになっているんですよね。

4. 「欧州の民主主義と米国の民主主義」

バンス演説が浮き彫りにしているのは、ある意味で「欧米」の「欧」と「米」の違いみたいな部分なんですよね。

「米」の方にも「欧」よりの民主主義観もある・・・というのは当然ありつつも、全体としては、

「ありとあらゆる構成員の生身の個」に「絶対的な権利」があって、それを全部束ねたところに生まれるのが民意・・・という”ボトムアップ型”の米国型民主主義の考え方

…というのが一方であって、

「政治的な議論」という概念レベルのものが先にあって、「それのどれを選ぶのか」という形である意味思想的には”トップダウン型”に形成されている欧州風の民主主義の考え方

…がもう一方で存在する。

バンス演説が問いかけているのは、その「米国型の民主主義」の観点からいえば、「正しい」意見と「正しくない意見」をエリートが決めるという構造自体が「民主主義の根幹」自体を危うくするのだ、という主張になるわけですね。

別の言葉で言えば、

・「どう考えても正しくない意見」だろうと「個」の側は主張する権利があるし、それがまとまって一つの意見として大きくなれば、それを無視することはするべきではない・・・というのが「米国」型の民主主義の発想。

・「どう考えても正しくない意見」に乗っ取られてしまうのは「適切な議論が混乱させられている」ということだから、そういう風潮に持っていかれないようにしないといけない・・・というのが「欧州」型の民主主義の発想。

そういう視点で、バンス演説の最後の数分の部分を聞くと、結構「感動」する部分もあるというか、「これはこれで明確な一つの考え方だな」と思う部分があると思います(以下動画リンクは最後の数分に飛ぶので一応見てみていただければと)。

5. とはいえ!トランプ政権のやってることでいいのか、っていうと・・・

「とはいえ!」って話があって、バンス演説の最後の部分には感動する部分はあるけど、じゃあトランプ政権がやってることが全部それでいいのかっていうと・・・

アメリカは超大国だから、「やろうとすればできること」ってのが沢山あるわけですが、でもその「普段はアメリカが特有の責任を果たしてくれてるから、アメリカの利益を周りも認めてた」的な部分が沢山あって、アメリカ国民だってそれに受益して今まで自分たちの立場を保ってきたのに、「なんでもかんでもアメリカ・ファースト」にされたらマジで困るんですよね。

人類社会のとりあえずの平和の基礎が根こそぎ崩壊してってしまう。

あまりにアメリカが「そういう役割をかなぐり捨てた」態度を取りまくることで、もう「欧米側が世界をリードしてることの存在意義」すら掘り崩されてしまって、よく国際関係学の学者さんが言ってるけど「中国とかは内心小躍りしてる面がある」と思います。

で、中国が人類社会の大半を支配する国になったりしたら、それこそ「自由と民主主義」どころの話じゃなくなっちゃうわけで。

しかし!

しかしまた一方で、「人類社会全体における欧米(特に欧州)」のシェアが低下し続ける時代には、「欧州型の正しさの押し付け」の説得性自体がどんどん低下していってしまうという避けられない課題はどうしてもある。

つまりここで生まれている課題は、以下の二点にまとめられるんですね。

・「欧州型」の民主主義で無理やりまとめることはどんどん出来なくなっていき、「米国型」に「すべての個」に権利を渡した上でボトムアップ型に構築するしか成立しない時代にどんどんなっていくのは避けられないということ

・とはいえ、「欧州型の理想」が軒並み吹き飛んでしまうような方向に行ったら国際秩序もへったくれもないしどんどん人類社会がヤバい方向に行ってしまうということ

つまり、

・「米国型の民主主義」の自然な帰結としての「バンス演説」の姿勢を「受けて立つ」形を取りながら、「欧州風の理想」が根こそぎ崩壊してしまわないような議論をしていくこと

↑これをどうやったら実現できるかが、今の人類社会の(少なくとも”西側”における)最大の課題であり、それをなんとか実現する全く新しい方法を提示していくのが、これからの日本の役割なのだ!という事になります。

■

それについては、別にもう一個「日本型”受けて立つリベラル”宣言」みたいな話で次の記事として分離して書きます。

単純に言えば、「例えば移民問題に対処を求める国民の声」自体には真摯に耳を傾けつつ、それを「理想主義が崩壊しない着地」に持っていくような「受けて立つ」姿勢が必要なのだ、という方向性を揺るぎなく共有していくことなんですよね。

それは、「今の携帯電話会社が、SNSで”繋がりにくい”という声が出たところに即応してアンテナを整備する」ように、「外国人との共生問題とそこからくる排外主義的主張」が出てきたら、それに対して「お説教」するのではなく、「どうやってニューカマーにゴミ出しのルールを守ってもらうかというレベルの具体的な算段」を積んでいくことによってのみ、「理想」を守ることができるのだ・・・・という部分を「揺るぎない合意点にしていく」ということです。

それは、例えば一個前の日本の医療制度改革問題についての記事でも共通して同じメッセージになっています。

また、そういう「対処の方向性」のイメージとしてはこないだアップされたPIVOTの動画の後編がすごく面白く編集してくれてるので、動画の方が馴染む方はぜひ以下をご覧ください。

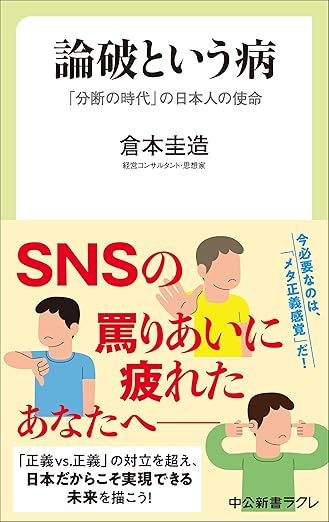

上記動画でも紹介されてる私の「渾身の新刊」もぜひどうぞ。

■

つづきはnoteにて(倉本圭造のひとりごとマガジン)。

編集部より:この記事は経営コンサルタント・経済思想家の倉本圭造氏のnote 2025年2月28日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は倉本圭造氏のnoteをご覧ください。