Iurii Kuzo/iStock

こんにちは。自由主義研究所の藤丸です。

最近、SNSやYouTubeなどで「財務省解体デモ」が話題です。

下記の記事によると、デモ参加者1000人超とあります。実際の数はわかりませんが、かなり多くの人が参加しているようですね。

ところで、デモ参加者の中には、いわゆる「MMT支持者」が多いと聞きます。

MMTとは、「現代貨幣理論(Modern Monetary Theory)」のことで、「自国通貨を発行できる国は、債務返済に充てる貨幣を自由に創出できる」「財政赤字で国は破綻しない」「インフレにならない限り国債はいくら発行しても問題はない」「財源確保のための徴税は必要ではない」とし、ケインズ経済学の流れを汲むマクロ経済学理論のひとつです。

SNSでよく「税は財源ではない」と主張している人たちです。

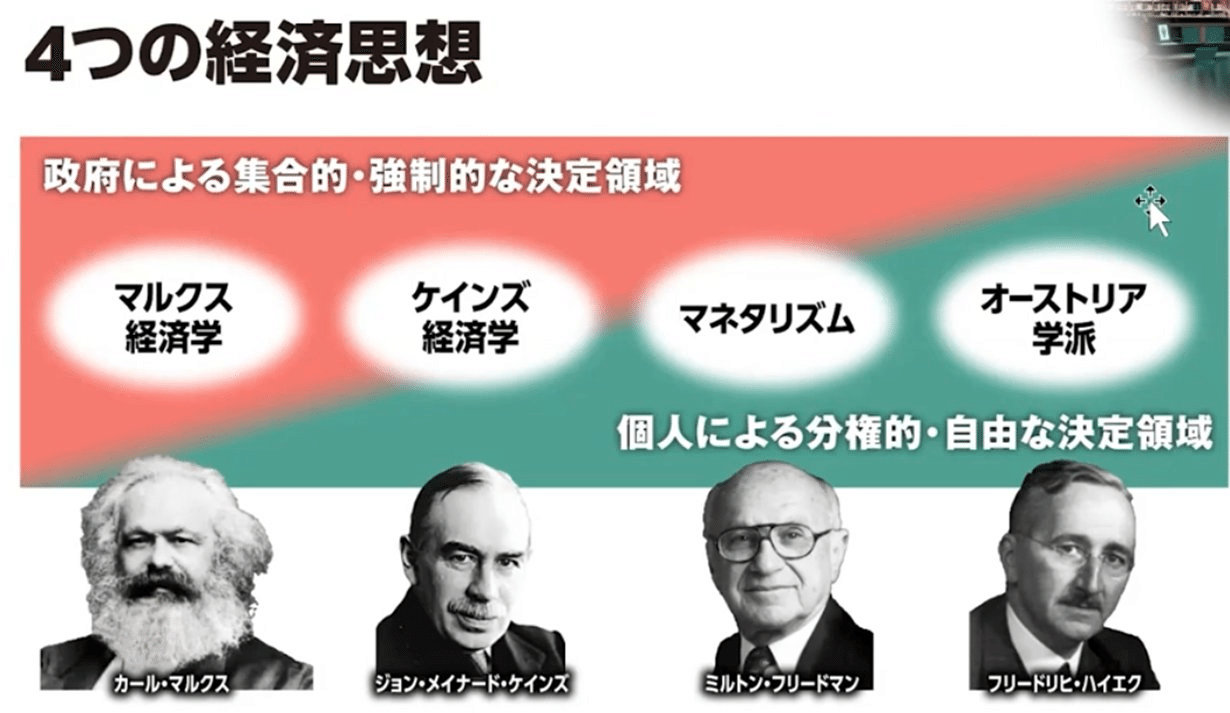

自由主義研究所の過去の記事で「4つの経済思想」について簡単に紹介しましたが、MMTはこの図でいうと、おおよそ「マルクスとケインズの中間」の考え方といえます。

主流派経済学から批判されるMMTですが、「MMTと主流派経済学」について、自由主義の観点からはどのように見えるのでしょうか?

今回は、それに関連して、ミーゼス研究所のHPに記載の記事を一部意訳して紹介しようと思います。

It’s All MMT:The Fraud of “Monetary Policy”というJoshua Mawhorter氏の2024年7月8日掲載の記事です。

以下から全文が読めます。(※)と太字は筆者です。

すべてMMT。「金融政策」の欺瞞

現代貨幣理論(MMT)は、様々な学派の訓練を受けた経済学者にとって、説得力を持ちません。このため、多くの人がMMTに難色を示したり嘲笑したりします。特にMMTの突拍子もない主張のいくつかは、あまりに論理的におかしなものなので、そうした批判は正当だといえるでしょう。実際、私の自身の論文はオーストリア学派に基づくMMT批判でした。

しかし、オーストリア学派以外の多くの経済学者(例えば主流派、ケインジアン、マネタリスト)による「MMT批判」にもかなりの偽善が含まれています。

実は、これらの経済学者のほとんどが、婉曲的に「金融政策」と呼ばれるものに関して、同じ誤った前提を共有しているのです。つまり、主流派経済学者とMMT経済学者の相違点は、「種類」ではなく、「程度」なのです。

アラン・グリーンスパン元連邦準備制度理事会(FRB)議長(1987年-2006年)は、当然ですがMMT支持者ではありません。しかし、彼は非常にMMT寄りの主張をしました。「米国はどんな負債でも支払うことができる」。

これは事実であり、名目債務やドルが問題ではないことを指摘していますが、「この操作が生産構造全体に与える歪んだ結果」を見落としています。

それにもかかわらず、このような主張はMMTの支持者によってしばしば繰り返されています。あたかもMMTが、より大きな富の貯蔵庫を解き放つための、なにか魔法の材料でも含んでいるかのようにです。

MMTは、他の経済学者(※オーストリア学派以外)と「根本的な前提」を共有しています。その前提とは、いわゆる「金融政策」です。

つまり、中央銀行の独占を通じて政府が政策手段として貨幣を発行・管理する唯一の主体であるべきだというものです。その理由は「経済の安定性を高め、貿易の必要性に応じて貨幣と信用を拡大するため」です。しかし、理論的にも経験的にも、これらはどちらも誤っています。

とはいえ、MMTも主流派経済学もこの前提を共有しており、金融政策の正当性を前提としています。

金融政策の定義を提示する一例として、人気のある金融百科事典『インベストペディア(Investopedia)』は、以前、次のように記していました。

金融政策とは、中央銀行が、国家の銀行、消費者、企業が利用可能な通貨供給量全体をコントロールすることで、持続可能な経済成長を促進するために利用可能な一連の手段である。・・・ 自由に使える主な『武器』は、国家の資金である。

Investopedia

「武器」という言葉のさりげない使い方は適切です。国家独占の手にかかれば→国家が独占するならば、貨幣は確かに「武器」となりえます。

インフレとは、貨幣と銀行信用を人為的に膨張させることであり、すべての貨幣保有者から、膨張させる側に富を移す効果があります。これは「政策」という言葉を装って行われており、一見して公式で秩序があり合法的であるように思われます。

しかし、それは権力を握っているエリートが、政治活動でなければ犯罪行為となるような行動(例えば詐欺や偽造など)をすることなのです。

マネーサプライを変えることが詐欺かどうかという倫理的・哲学的な議論を抜きにしても、経済的には影響があります。

通貨と信任媒体(銀行信用など)のインフレは、経済的誤算と好不況のサイクルを引き起こし、生産構造を歪め、資本消費を促し、個人の行動を損ない、貯蓄を抑制します。そして、富を「国民」から「政府や政治的にコネのある人々」へと移転させるのです。

貨幣の購買力に影響を与え、他にも多くの意図しない効果をもたらします。もちろん、これらのすべてが「安定した経済成長」を達成するための「政策」という法的な隠れ蓑の下で行われます。

MMTは驚くべき方法で、この「金融政策」概念を論理的に突き詰めた形で提示しています。MMTが登場すると、主流派の経済学者たちはすぐにこの「狂った」新しい考えから距離を置きたがるようになりました。インフレ、政府支出、完全雇用、債務について、一部のMMT論者が主張していることを、人々は評価しないかもしれません。

しかし、政治家や金融官僚は、現実には「MMTを信じているかのように振る舞っている」のは確かです。

税制・赤字支出・インフレ・金融政策のバランスを通じて、政府が経済を中央集権的にコントロールしようとしており、実際に、実質的な資源をそうした目的に向けていることを、MMTは正しく観察しています。これらは国家や中央銀行の一般的な政策手段です。MMTは、これらのツールをより大きな範囲で活用し、異なる目的に向けたいと考えているだけです。

同様に、インベストペディアはさらに次のように書いています。

「連邦準備制度理事会(FRB)は米国の金融政策を担当している。連邦準備制度理事会(FRB)は、インフレを抑制しながら最大雇用を達成するという、二重の使命と呼ばれるものを持っている」

上記の声明は、基本的に「MMTの目標」と同じものではないでしょうか? 金融政策の必要性という根本的な前提を受け入れている他の経済学派は、この点についてMMTと根本的に意見が一致していると言えます。このことは、これらの学派が金融政策をどのように・どの程度利用するかについての意見が異なっているだけではなく、MMTに対する根本的な批判を提供する能力をも失わせているのです。

これらの点についての経済批判は、MMTから「向こう側」へ、あるいは「向こう側」からMMTへのいずれであっても、矛盾したものにならざるを得ません。彼らは核心的な前提を共有しているため、相手を非難することで自分自身を非難することになるのです。MMTの存在は、事実上いわゆる金融政策の帰納的な背理法なのです。MMTは当然のこととして、「同じことをもっとやったらどうなるだろう?」と言っているのです。

明らかに、すべてを放棄せずとも、その「程度」について批判することはできますが、以下の2つの欠陥があります。

- 金融政策には 「ちょうどよい適切な量」があるということと、

- それが何であるかを知っていてそれを達成するために通貨供給量を独占するだけでよい特定の賢明な専門家がいるということです。

MMTであろうとなかろうと、いわゆる金融政策の支持者は本質的に、貨幣とは、何百万もの個人によって示された選好に反して、価格・資源・生産構造を再編成するために政府のエリートが行使する政策手段(あるいは武器)であると考えています。

したがって、アメリカは1世紀以上にわたって、根本的に誤った「政策」をどうやって実行するかについて議論してきた「安定派」の金融政策の体制下にありました。

これが失敗して経済が不安定化するたびに、我々は自由市場と規制緩和を非難し、金融政策を別の「経済運営」のために利用しようとする批評家たちの非難にさらされます。

むしろ、我々は金融政策の欺瞞を捨て、ハイエクの言葉に耳を傾けるべきです。ハイエクは、アメリカの大恐慌を招いた金融政策の結果について次のように述べています。

この6~7年間(1932年まで)、世界中の金融政策は、安定化政策論者の助言に従ってきたことを忘れてはならない。 すでに十分な害を及ぼしている彼らの影響力を打破すべき時が来ている。

編集部より:この記事は自由主義研究所のnote 2025年3月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は自由主義研究所のnoteをご覧ください。