martin-dm/iStock

コミュニティという問題

「防犯は日ごと家ごと地域ごと」は、札幌市でも佐賀県鳥栖市でも福岡県柳川市でも同じく町内会のスローガンであり、そこでは安全のためのコミュニティづくりの必要性が熱心に語られている。合わせて自治体レベルでの地域の活性化や地方創生の手段として、コミュニティビジネスの事例が紹介されることも多い。また、災害時にはコミュニティがもつ共同防衛機能や生活協力機能がとくに注目を集める。

日本国内だけではなく世界的にみてもコミュニティ概念は、グローバル化の進展とあいまって、移民と元来の国民との間に融和や連帯の切り札としても、シティズンシップとともに使われてきたいわばマルチな専門用語であった。

学界デビュー作が『コミュニティの社会理論』(1982)

団塊世代の私は1972年入学の大学院修士課程と博士課程で5年、その後は縁あって1977年から久留米大学に勤めたが、運よく10年後の1982年にコミュニティ論で著書デビューを果たした。

恩師の鈴木広先生が都市社会学の専門だったこともあり、家族、階層、地域社会(都市と農村)、社会運動、学説・理論などに大別される社会学のうち、学部生の時からためらわずに都市社会学を専攻し、コミュニティ論への関心が強かった。

この個人的な事情だけでなく、コミュニティ論を媒介として、身近で経験できる都市的現象の観察結果を都市社会学で解明することへの興味があった。さらに都市社会学は正しい現状分析を通してとりわけ自治体行政にその成果を伝え得ること、合わせてどうすれば都市の現状がよりよく改善できるかという政策提言にも関与できるという期待もあり、大学院5年間のテーマとして実証的なコミュニティ研究を選んだ。

モデルコミュニティ事業

たまたまこの時代、旧自治省がコミュニティセンター(箱もの)造りを核とするモデルコミュニティ事業を本格的に開始したことにより、昭和ヒト桁世代の著名な都市社会学者が政府のモデルコミュニティ委員会で盛んに活躍されていた。1972年に終焉した日本の高度経済成長により全国的に「都市型社会」が成立して、「都市化とコミュニティ」という問題が共有された時代だったからでもある。

それは、人口集中と人口密度の高さそれに人やモノの激しい動きで象徴される「都市化」によって引き起こされる社会問題、すなわち人間疎外、孤立と孤独、生活不安などの人間の精神面や関係性の処方箋として、またいじめや自殺や犯罪予防の観点から、さらに公害などの環境汚染を阻止する住民運動のなかから、それぞれでコミュニティづくりが処方箋として探求されていたことも理由としてあげられる。

『コミュニティの社会理論』の主内容の縁と運

本書の主内容は、「Ⅳ コミュニティの権力理論」、「Ⅴ コミュニティ運動・参加理論」、「Ⅱ コミュニティ論の地平と問題」、「Ⅲ コミュニティの計画理論」、そして「Ⅵ コミュニティの社会関係論」などを主題としている。

通常の配列では、コミュニティ論の現状を論じる「ⅡとⅥ」が最初に来て、次にコミュニティ内部の勢力関係や運動・参加をまとめた「ⅣとⅤ」になり、最終的に都市をどのように計画的に改善していくかという「Ⅲ」が最後におかれるはずである。それがやや異なったのは、私の大学院での研究の主力がこの順番だったからである。特に「Ⅵ」には膨大な文献が内外ともに山積していたから、全体像を見渡すまでに時間がかかったからである。

「どうしたらいいのか」はコミュニティ権力・勢力の問題につながる

しかし1950年代中期から70年代末までのアメリカのコミュニティ研究では、「都市デモクラシー」に関連する実証的テーマとして「コミュニティ権力構造」(CPS)研究をめぐり、膨大な著書と論文が量産されていた。

その嚆矢は都市で「権力エリートの集中と支配」を発見したハンターのCommunity Power Structure(1953)であり、この研究成果への根底的な批判が政治学のダールが刊行したWho Governs?(1961)に集約されていた。ダールが「権力エリート」ではなく都市政策分野ごとに異なる「リーダーの存在」を証明した前後から発生した学術的大論争は、まことに熱気溢れるものであった。

修士論文の主題にこのCPS研究を取り上げた私は、アメリカ社会学界と政治学界の活況に驚きながら二冊を読み進む毎日であった。この当時は両書とも翻訳が出ておらず、原著を少しずつ読みながら、一方では膨大なCPS関連の雑誌論文も目に通して、大学院の都市社会学ゼミで発表したりしていた。

社会学的知識の幅を広げる

ただ数年間英文のCPS研究に拘ったおかげで、社会学における実証的方法論の重要性、権力、コミュニティ、デモクラシー、社会システムという社会科学において中心を占める概念にも研究の幅をやや広げることができたし、デビュー作にもその成果を取り込めた。

CPS論争では、都市の権力はごく一部の権力エリート層が掌握しているというハンターが見出した権力構造が共有される反面で、産業、教育、労働、福祉などの分野ごとに勢力をもつ人々は異なっているというダールの示した結論も支持されていた。両派ともにアメリカやイギリスそれにメキシコなどでの都市調査を踏まえて、実証的なエビデンスを掲げて対立が激しかった。

異なった「権力」(power)の位置づけ

その主原因は、社会学者と政治学者の間で「権力」(power)の定義が違っていたからである。

権力エリート論者のそれはウェーバーの「優越する意思力」を強調する「強制面」に重点がおかれ、対抗する公共面や調整面の権力が持つ機能を重視するパーソンズ流の権力多元論者(当時から私はpluralismを多元主義派と訳さなかった)では、どこまで行っても平行線のままであった。

さらに、ともに「都市デモクラシーの現状分析と現実認識」を論題にしているはずなのに、研究成果がその分析と評価を含んでいないと次第に感じるようになり、次第にコミュニティ・アクション研究にテーマを移した。それが「Ⅴ コミュニティ運動・参加理論」につながった。

コミュニティの定義

3年間ほどこのようなコミュニティ研究をするうちに、自分でもコミュニティを定義したいと思うようになった。問題意識として、コミュニティはなぜ必要か、コミュニティは何の役に立つのか、コミュニティはどのような状態にあるか、コミュニティをどう創り出すのかなどを考えて、実態面と理念面を往復運動するなかで、定義そのものへの関心も強くなったのである。

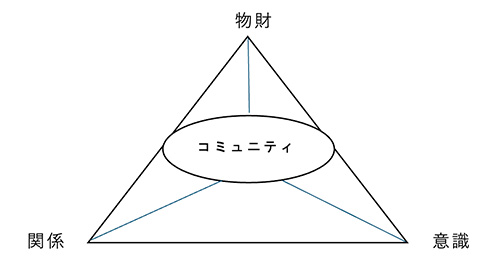

いくつかの定義をつくったが、アメリカと日本の学界では文字通りコミュニティの定義は百花繚乱の状態にあったので、最終的には自らの経験を基盤にした理論的立場や実証の分野から「コミュニティの三角形モデル」を考案した(図1)。

図1 コミュニティの三角形モデル

(出典)金子、1982:60

世界のコミュニティ論での通説

それまで世界のコミュニティ論の通説では、主要なコミュニティ要素として①空間的領域、②社会相互的作用、③共通の絆という最大公約数的な定義が研究者間では標準となっていた(Hillerly,1955=1978)。

一定の地域社会で相互作用が維持され、それを「共通の絆」とみる伝統は、農村社会学の影響力が強かったその時代の日本社会学にも根強く残っていて、ヒラリーの定義も受容されていた。

相互の「共通の絆」

相互の「共通の絆」はもちろんコミュニティの中核を占めるが、たとえば20年後に刊行されたコミュニタリアンの本にも引き継がれ、「コミュニティとは、社会をつくる織物にたとえることができる。そこでは人びとが、一対一の関係ではなく、タテ・ヨコに交差する関係によって結びついている」(エチオーニ、1996=2001:181)という伝統が続いたが、これを踏襲するだけでは日本での新しいコミュニティ論の展開はできないという判断を行った。

なぜなら、現代日本で関係面での「共通の絆」を支えているのは都市型社会構造であり、それには物財としての社会的共通資本と社会意識が果たす機能が強いからである。

すなわち、関係と物財と意識のシステムとしてのコミュニティを捉えることが、都市の実態に近づけるのではないかと考えて、コミュニティとは「社会的資源の加工によって生み出されるサービスの供給システム」(金子、1982:60)であると定義した。

関係(ヒト)、物財(モノ)、意識(ココロ)の三次元を組み合わせる

この定義のうち、関係(ヒト)とは社会関係と社会集団を含み、現在ならばソーシャルキャピタルと呼ばれる領域をカバーする。

物財(モノ)は社会システムの機能要件として位置づけていて、当時はシステムの生活要件ないしは宇沢弘文の「社会的共通資本」(1973)、あるいは松下圭一提唱の「シビル・ミニマム」(1971)をイメージしていた。そしてこの研究の背後には、OECDなどでも流行していた社会指標作成やQOL研究が存在していた。

また意識(ココロ)は従来の「共通の絆」を含む社会意識の延長上にあり、コミュニティ意識やコミュニティ精神と言われていた。鈴木はこれらをディレクション(D)とレベル(L)に二分して、コミュニティの方向性を表現する概念として「コミュニティ・ノルム」、住民の意欲水準を表わす概念として「コミュニティ・モラール」を造語した(鈴木編、1978)。

私の三角形モデルもまた意識面では「コミュニティ・ノルム」と「コミュニティ・モラール」を踏まえている。通説とは異なり、コミュニティの定義を「サービスの供給システム」としたのは、コミュニティが「共通の絆」という関係システムを超えて、地域社会成員の主要なニーズ充足を引き受けていると考えたからである。

『社会学評論』でのデビュー

さて、『コミュニティの社会理論』(1982)の概要は以上の通りだが、何しろ1972年入学の修士課程から久留米大学助教授時代の1981年までの10年間で、縁がありお世話になった方々は実に多い。

まずは鈴木広先生には感謝の言葉もない。なぜなら、博士課程1年終了時点で書いた「住民参加論の問題状況」を査読していただいき、そのコメントを活かし加筆して学会事務局に送ったところ、半年後に日本社会学会の機関誌である『社会学評論』27巻2号(1976年)に掲載されたからである。博士課程2年目が終わる時期であった。そしてデビュー作の「Ⅴ コミュニティ運動・参加理論」の原型ともなった。

この論文が、そのまま4月からの博士課程3年生ながら、久留米大学での通年30回の「社会学」の非常勤講師の道を開くことになった。ちなみに後で登場する藤田弘夫氏もまた同じ『社会学評論』27巻2号でのデビューであった。

通年30回の講義二コマ

それまでの久留米大学の「社会学」は教養部教授の中村正夫先生が長年受け持っておられたが、図書館長などでご多忙になられたために、急遽私にその役割が回ってきたのである。

それまでは高等看護専門学院での「社会学」15回の講義経験はあったが、何しろ商学部と医学部進学課程の1年生向けの通年30コマの依頼であったから、不安でもあった。なぜなら、コミュニティ、都市、農村、社会調査などの学習経験しかなく、これらだけでは大学1年生への講義内容としてはあまりにも狭いという思いが強かったからである。

博士論文提出は還暦時という伝統

しかし幸いなことに、当時の九大文学研究科では博士論文などは5年で書くものではなく、還暦を迎えるころに500頁の大著を出し、それにより「文学博士」を取得すべきであるという伝統が生きていたので、博士課程3年生の過ごし方はまったく自由放任であった。

そこで毎週90分の久留米大学での「社会学」の準備を2日間かけて行うことにして、この非常勤講師をお引き受けした。

幸か不幸かこの判断により、それまでは「積ん読」状態であったウェーバー、デュルケム、ジンメル、パーソンズなどの古典を読むことができた。非常勤の1年間はそのような状態で過ごしたが、作成した講義ノートは後々まで役に立った。

しかもこの1年間の非常勤講師が縁となり、鈴木先生と中村先生のご尽力で久留米大学側からも評価していただき、1977年4月から専任の常勤講師として就職できたのである。

奉職して毎年1年間通しての講義4コマ、演習1コマ、外書購読1コマ、卒論指導1コマは辛かったが、何とかこなしているうちに、それまでに発表した論文をご覧になった東京在住の先生方から声をかけていただけるようになった。

秋元律郎ほか『政治社会学入門』(1980)へのお誘い

最初の執筆依頼は有斐閣からであり、早稲田大学秋元律郎先生の編著で、私にCPS研究関連での分担執筆を希望されているとのことであった。

いくつかのCPS関連の論文は公表していたが、有名教授ばかりの『政治社会学入門』のメンバーに加えていただいた喜びは大きかった。

奥田道大ほか『コミュニティの社会設計』(1982)へのお誘い

2年後、今度は立教大学奥田道大先生から『コミュニティの社会設計』(有斐閣)の企画があり、そこでの分担執筆をお願いしたいという連絡をいただいた。これもまた快諾して、1981年の夏に当時東大本郷前にあった有斐閣の別館に5名の執筆予定者が泊まり込んで、本の内容について真剣な意見交換をした。

そこで同じ団塊世代の当時は津田塾大助教授の梶田孝道氏(後に一橋大学教授)にお会いして、彼が50歳代終りで亡くなられるまでの交流が始まった。『コミュニティの社会設計』は1982年に刊行されたが、それは拙著『コミュニティの社会理論』と同じ年であった。

中村八朗先生と倉沢進先生

このほかにも、筑波大学の中村八朗教授からも研究会のお誘いをいただき、横浜の先生宅に出かけたところ、慶応義塾大学の博士課程院生であった藤田弘夫氏を紹介された。たまたま『社会学評論』27巻2号で二人とも博士課程在学中にデビューしたから、初対面という気にはならず、すぐに打ち解けたという記憶がある。

その他、『コミュニティの社会理論』刊行までの10年間では、東京都立大学倉沢進先生の科研費による共同研究に2回入れていただき、そこでも同世代の森岡清志氏(後に、東京都立大学教授、放送大学教授)と園部雅久氏(後に上智大学教授)という生涯の友人・ライバルと面識を得た。そして、日本社会学会大会での「都市部会」などで、今日までお付き合いしていただいている吉原直樹氏(現・東北大学名誉教授)とも親しくなった。

いずれも久留米暮らしをしていた時であり、1984年に北海道大学に赴任する前であった。

日本社会学会大会で倉沢進先生の討論者

とりわけ倉沢先生には1980年に北海道大学文学部で行なわれた学会大会の折に、先生が「1970年代と都市化社会」を報告された際の討論者に指名され、先生のご報告に10分間のコメントをしたというご縁がある。これには運もあったろうが、人選に際しては先生のご配慮を強く感じた。これは1年後に学会誌に掲載された(倉沢、1981)。

北大での人事にも関連

この1980年の北大大会では、私が全く知らなかったもう一つの縁が生まれていた。それは倉沢発表への私のコメントを会場で聞かれていた、北海道大学助教授の大山信義先生とのご縁である。

なぜなら、大山助教授の上司にあたる教授が83年に定年退官されるので、そのころから後任人事をひそかに考えておられたのであろう。先生は北大とは全く無縁の九大出身であった私の1980年の学会大会発表を聞き、加えて1982年の『コミュニティの社会理論』を精読されて、私を後任候補の一人にされたらしい。

当時は今ほど厳格な公募制ではなかったので、このような事情もあったかもしれない。最終的には文学部教授会の選考委員会で決定されたが、これは全くの天運であり、その後は北大との太い縁が生じた人生になった。

運だけではなく、やはり縁が大きかった

久留米市在住ながら、このような全国的人脈に若い頃から恵まれたのはもちろん運がよかっただけではないであろう。それには「鈴木広さんの弟子」という縁が大きかったように思われる。もちろん依頼原稿や研究会発表などでは可能なかぎり準備はしたが、その根性を支えたのも縁であったと考える。

『コミュニティの社会理論』出版の縁と運

そしてこの当時の最強の運と縁は、『コミュニティの社会理論』出版のきっかけを与えていただいた、アカデミア出版会渡辺弘行代表のご配慮にある。

30歳の時、西日本社会学会大会でコミュニティ関連の研究発表を聞かれた直後に、「今の内容を軸として、数年で一冊にまとめてみないか」というお話をいただいたのである。「天にも昇る心地」とはこのような気持ちなのであろう。

それから2年くらいでかけて、冒頭に紹介した「Ⅳ コミュニティの権力理論」、「Ⅴ コミュニティ運動・参加理論」、「Ⅱ コミュニティ論の地平と問題」、「Ⅲ コミュニティの計画理論」、そして「Ⅵ コミュニティの社会関係論」などを書き続けて、1982年1月に脱稿して、11月に出版できたのである。

北海道大学文学部助教授に採用されるにあたり、本書が決め手となったらしい。当時も今も、数知れない縁と運そして根が社会関係に絡み合っていることを実感している。

縁、運、根の人生模様

鈴木広先生始め、昭和ひとケタの先生方はすべてがお亡くなりになられ、同世代でも梶田さんと藤田さんが早くに逝去されたので、現在は数名の団塊世代や教え子を含む若い世代との学問的交流が続くだけである。

次回も縁がありお世話になった方々を偲びながら、自らの教育研究の道を振りかえってみたい。

【参照文献】

- Dahl,R.A.,1961,Who Governs?-Democracy and Power in an American City,Yale University Press.(=1988 河村望・高橋和宏監訳『統治するのは誰か-アメリカの一都市における民主主義と権力』行人社).

- Etzioni,A,1996,The New Golden Rule,Basic Books.(=2001 永安幸正監訳『新しい黄金律』麗澤大学出版会).

- Hillery,G.A.Jr.,1955,“Definition of Community”Rural Sociology,Vol.20(=1978, 山口弘光訳「コミュニティの定義」鈴木広編『都市化の社会学』[増補]誠信書房):303-321).

- Hunter,F.,1953, Community Power Structure-A Study of Decision Makers. University of North Carolina Press.(=1998 鈴木広監訳『コミュニティの権力構造』 恒星社厚生閣).

- 金子勇,1974,「地方都市のリーダー構成と権力構造」『社会学研究年報』5 九州大学社会学会:26-48.

- 金子勇,1975,「都市的世界研究の基礎課題」『社会学研究年報』6 九州大学社会学会:49-64.

- 金子勇,1976,「住民参加論の問題状況」『社会学評論』27-2 日本社会学会 :71-77.

- 金子勇,1977,「市民参加と都市政治社会学」『社会学研究年報』7・8 内藤莞爾博士還暦記念・学会創立十周年記念特集 九州大学社会学会 :12-19.

- 金子勇,1977,「権力者と権力の構造」 鈴木広・中村正夫編 『人間存在の社会学的構造』 アカデミア出版会 :135-154.

- 金子勇,1978,「コミュニティ・リーダー研究の検討」『産業経済研究』19-1久留米大学商学部:1-24.

- 金子勇,1980,『コミュニティ生活の質と社会指標』久留米大学産業経済研究所紀要第8集。

- 金子勇,1980,「地域社会の支配者はだれか」秋元律郎ほか編『政治社会学入門』有斐閣:29-44.

- 金子勇,1982,「コミュニティの社会計画」奥田道大ほか『コミュニティの社会設計』有斐閣:179-221.

- 金子勇,1982,『コミュニティの社会理論』アカデミア出版会.

- 倉沢進,1981,「一九七〇年代と都市化社会」『社会学評論』31-4 日本社会学会.

- 松下圭一,1971,『シビル・ミニマムの思想』東京大学出版会.

- 鈴木広編,1975,『現代地方都市の位置と課題』 直方地域開発懇談会(非売品).

- 鈴木広編,1978,『コミュニティ・モラールと地域移動の研究』アカデミア出版会.

- 宇沢弘文,1973,「社会的共通資本の概念」伊東光晴ほか『講座 現代都市政策 第Ⅶ巻』岩波書店:51-70.