本日は大阪関西万国博覧会が開会し、天皇皇后両陛下のほか、名誉総裁として秋篠宮皇嗣殿下ご夫妻も出席される。

秋篠宮皇嗣妃殿下の紀子さまについては、その曾祖父が大正時代の名市長・池上四郎氏のであることは、すでに紹介したが(悠仁さまの高祖父は会津出身の大阪市長)、雅子さまも縁がある。祖父でおられる江頭豊氏は、チッソ(株)社長・会長を長く務められていたが、チッソの登記簿上の本店は大阪中之島のダイビルにある。社名を新日本質素肥料(株)からチッソ(株)に変更して初代社長になったのも江頭豊氏である。

ところで、大阪の最大の恩人は誰かというと、かつて、小松左京氏と堺屋太一氏のあいだで仁徳天皇か豊臣秀吉かという大議論があった。やはり今日の大阪に直接つながるのは秀吉だが仁徳天皇も重要だ。

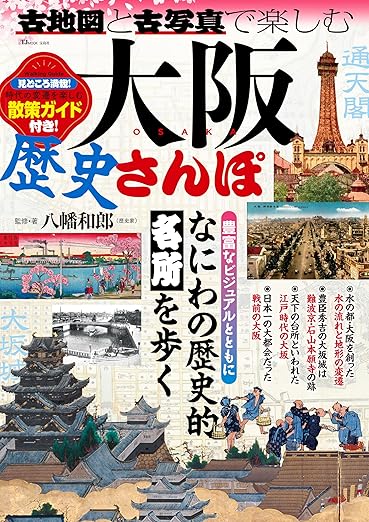

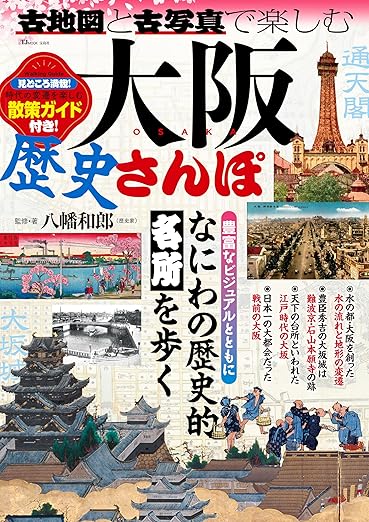

そこで古代から仁徳天皇までの大阪の歴史を、『古地図と古写真で楽しむ大阪歴史さんぽ』(TJMOOK)の一部を抜粋して紹介する。

「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」というのは、百済からやってきた中国人で、漢字を伝えたといわれている王仁博士の歌とされ、古代から手習いの最初にならう歌とされていた。

難波は浪速とも書く。「浪速(なみはや)」から転訛したと「日本書紀」でもされている由緒正しい地名である。

温暖化が進んだ5500万年くらい前(縄文時代)には、高槻のあたりまで海が入り込み、今の大阪城のあたりを先端とする標高20メートル余りの上町台地が南から続いて三角形の半島を成し、その東の河内地方には浅い河内湾が広がっていた。

『日本書紀』によれば、日向出身の神武天皇は、吉備(岡山県)のあたりで軍勢を集めて、河内の白肩津というところに上陸した。現在の近鉄新石切駅の近く、東大阪市日下町の孔舎衙小学校のあたりである。

時代は下って、4世紀の応神天皇は東淀川区の東部に難波大隅宮を営んだとされ、大隅神社が故地にある(大阪城付近説もあり)。

ついで、その子の仁徳天皇は、高津宮を営んだ。民の家から竈の煙が上らないことを嘆いて、3年のあいだ税の取り立てをやめたという逸話はこの宮でのことである。

所在地については、現在の大阪城の南側だと考えられている。天皇を祀る高津宮が、いわゆるミナミにあるので、そのあたりかと間違う人もいるが、もともと、平安時代の清和天皇が宮跡に創建されたのを、秀吉による大坂築城のときに現在地に移されたものである。

高津宮の故地には、その後、孝徳天皇と聖武天皇も宮を置いた。現在、大極殿の跡地などが遺跡公園になっているのは、聖武天皇のときの後期難波京のもので、内部の一部が大阪歴史博物館に再現されている。

このころ、河内湾は北西の淀川と南西の大和川から徐々に砂が流れ込み堆積したので、浅くなって狭くなり、徐々に淡水化して河内湖(草香江)になっていた。現在の大阪市鶴見区や東大阪市一帯で、いまでも標高5メートル以下の土地で、地球温暖化の影響が心配されている一帯である。

上町台地の先端からは、砂州が北へ向かって伸び、新大阪駅の東側あたりまで達して、淀川の水は守口市や寝屋川市のあたりに広がった網の目のようなデルタから、いったん河内湖に貯まって、細い水道で大阪湾に流れ出すようになった。現在の浜名湖や中海(島根・鳥取)のような形である。そして、大雨が降るとたちまち沿岸が洪水になった。

これでは安心して住めないし、大きな船も入ってこられない。そこで、仁徳天皇のときに淀川左岸のパナソニック本社がある門真のあたりに茨田の堤を築造してデルタを解消し、また、砂州を高津宮(大阪城)の北側で切って堀江を開削した。これが、いま大川と呼ばれている旧淀川本流で、堀江という地名も残っている。

そして、このあたりが難波津として発展し、大和国(奈良県)にとって外港のような存在になった。

Eloi_Omella/iStock