・ローズガーデンの関税率は予想を遥かに上回る高さとなった

・毟り方に加え、計算式の雑さもトランプ政権への軽蔑を呼んだ

・迂回輸出防止のための一律関税なら、結局ターゲットは主に中国

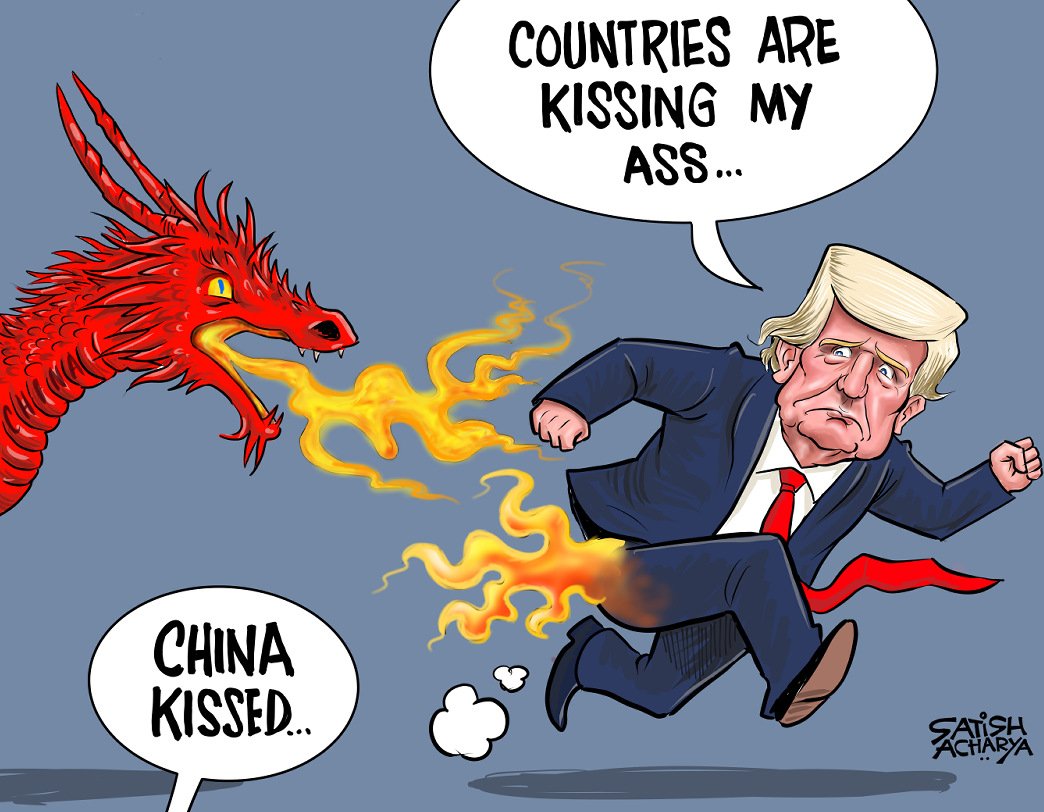

・中国が一人報復関税を発表し、チキンレースになった

・先進国は中国側には付かず、トランプ政権への忠誠をアピール

・中国を交渉に引き戻すには合従成立の可能性の否定が必要

・ローズガーデンの関税は今後90日間で巻き戻されるプロセスに入る

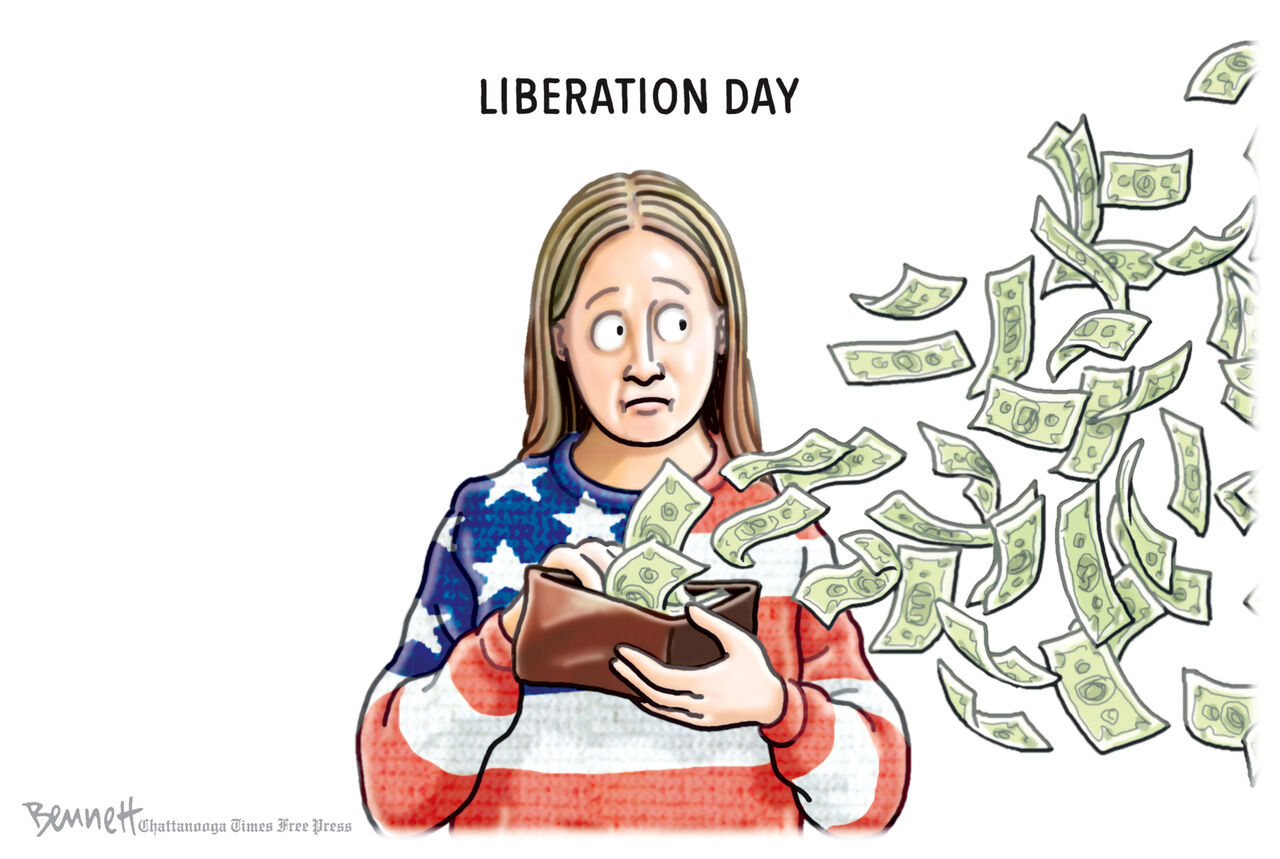

待ちに待った4月2日「解放の日」は大混乱の始まりとなった。さすがにずっと前から予定が公表されていたため投資という意味での回避は難しくなかったのだが、そこで発表されたトランプ政権の関税計画は世間の予想を遥かに上回った。

本ブログも「先進国同士の関税は基本的に低いため、相互関税の規模はあまり大きくならない」と考えており、欧州のVAT等の「非関税障壁」を元に相互関税を考えるともっと高くなる可能性というのも聞いてはいたのだが、実際に「解放の日」に発表された関税リストはそのような議論を無意味にするほど極端な数字となったのである。

ローズガーデンの相互関税

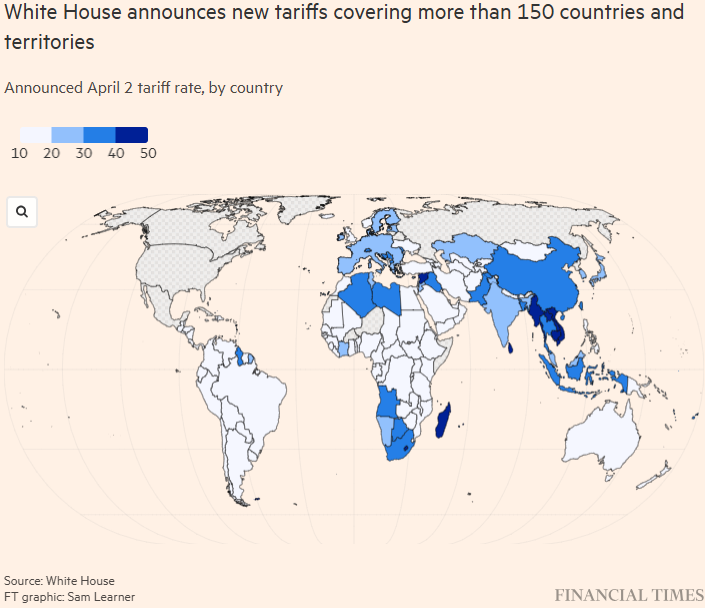

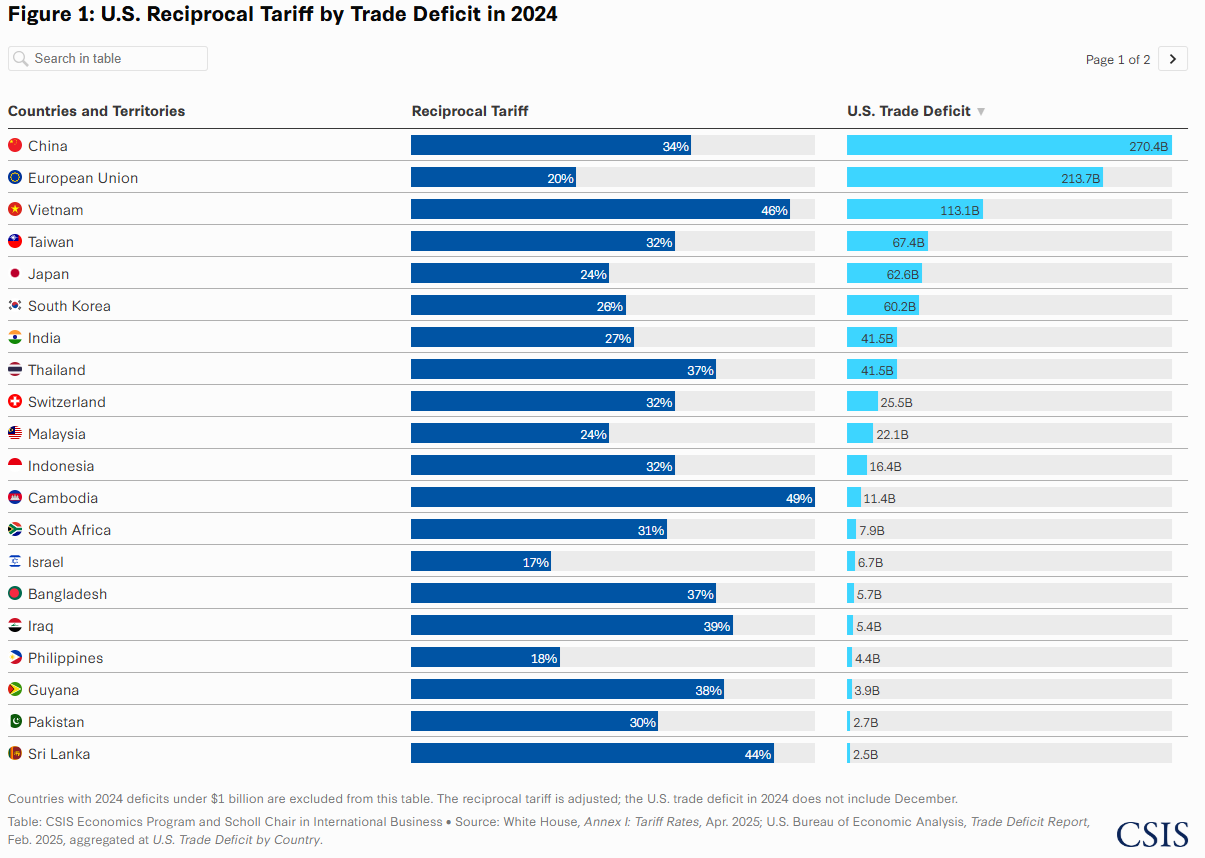

ホワイトハウスのローズガーデンでトランプはまず「4/5から発動される10%の一律関税(Universal Tariff)」を発表し、その上で「相互関税(Reciprocal Tariff)」と称して大きなリストを持ち出し、主に米国が貿易赤字を出している国々を名指しで4/9から発動される上乗せ関税を発表した。

中国 34%、EU 20%、日本24%と関税率が並ぶ列の横に、”Tariffs charged to the U.S.A. including currency manipulation and trade barriers” つまりこれらの国々の「通貨操縦や貿易障壁も含む米国への関税率」と称し、相互関税率の概ね2倍に見える数字が並んだ。

先進国同士の関税率などたかが知れているし、通貨操縦や貿易障壁を定量化できるはずもなく、人々は予想以上に高い根拠不明な相互関税率に混乱した。

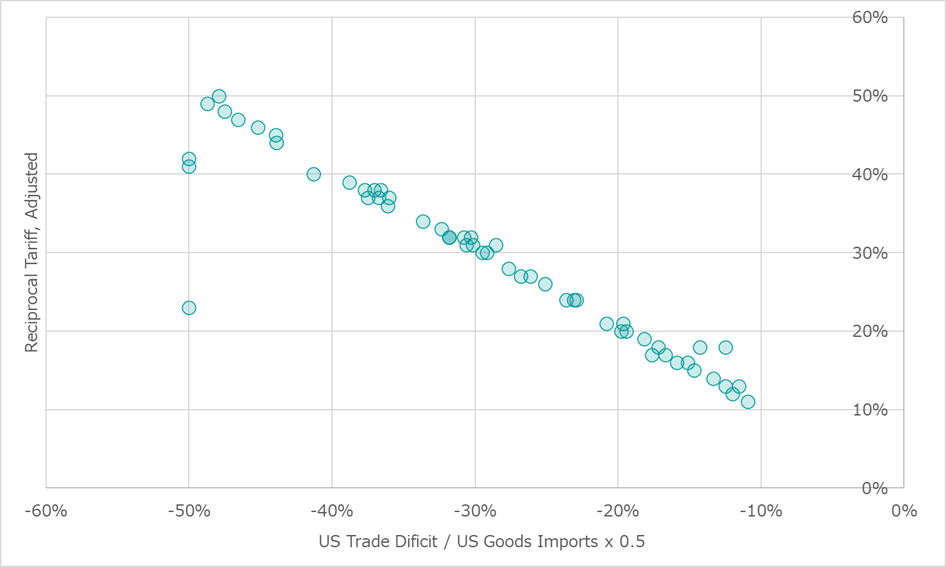

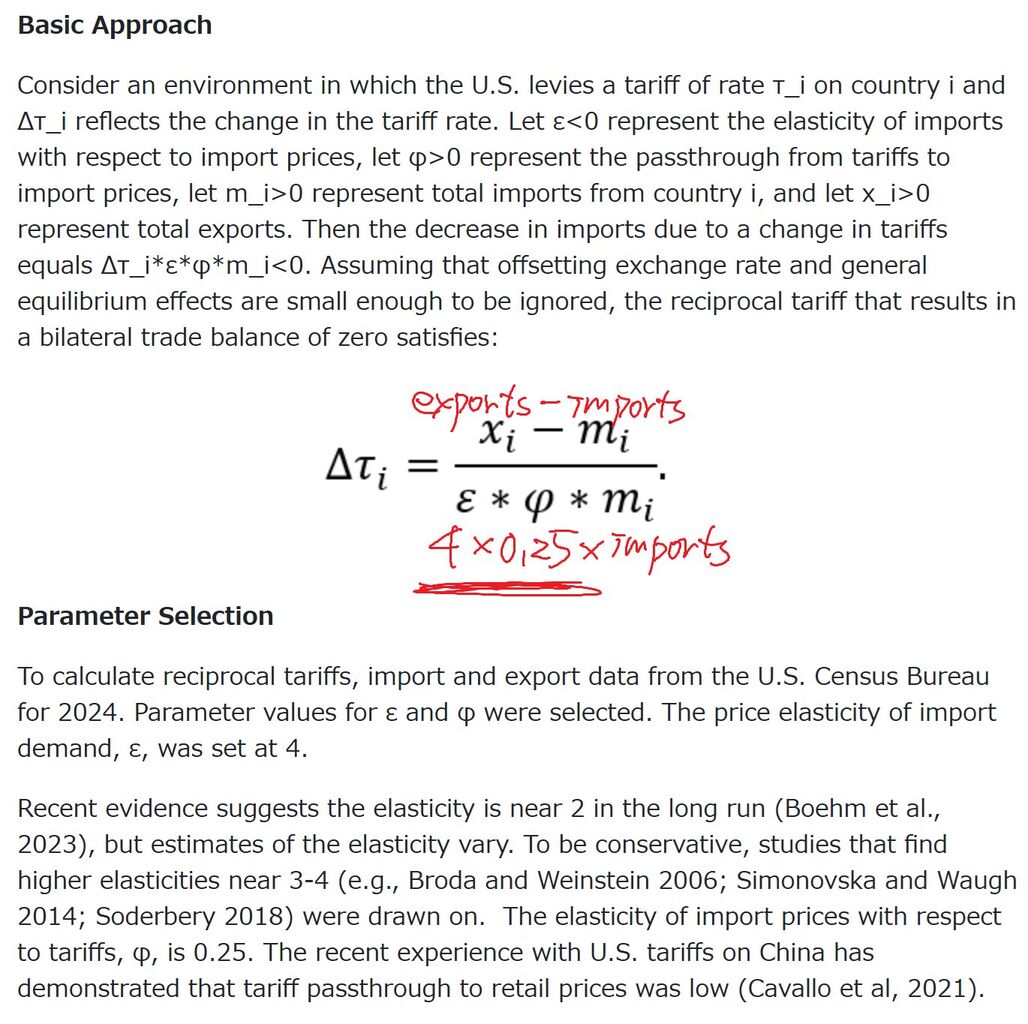

数時間のうちに、人々は10%を超える国々の相互関税率が「米国の貿易赤字 / 米国の輸入額の1/2」で説明できることに気付いた。

現に関税率リストでUSセンサスの2024年貿易データと相互関税率をプロットすると、見事に一直線になる。左端の外れ値は貿易額が小さすぎて四捨五入の影響が大きくなったもので、他に微妙に乖離しているのは単純に割り算を間違えたのだろう。日本(貿易赤字 / 米国の輸入額が46%、相互関税率24%)もそのうちに入る。

USTRは相互関税の数字が「米国の貿易赤字額 / 米国の輸入額」に比例することを認めたが、εだのφだのとグリークを駆使して本当はもう少しもっともらしい計算だったと解説している。その弾性値を適当に代入したのが明らかであるためまた嘲笑を呼んだ。

数日後に「関税に対する輸入価格の弾性値」が間違っているとの指摘も入ったが、だからと言って相互関税率が修正されるはずがない。真面目に取り合う時点で負けなのである。何よりも、USTRがここで「均衡関税率」を算出したとしても、トランプはこの数字を「通貨操縦や貿易障壁も含む米国への他国の関税率」として公表しているのであって、噛み合っていないというか欺瞞であるとしか言いようがない。

USセンサスは様々な海外領土を本国と別に列挙しているようで、ペンギンしか住んでいない無人島であるオーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島にも10%の関税が課せられたことは失笑を呼んだ。相互関税に対する懸念の少なくとも一部は、米国の意思決定機関の知能に対するものであった。

ああ、IEEPA

大統領がこれほどまでに大規模な相互関税を決定できる根拠は何か。ホワイトハウスの発表によるとやはり国際緊急経済権限法(IEEPA)である。

トランプは「我が国の二国間貿易関係における互恵性の欠如、関税率や非関税障壁の不均衡、そして米国の貿易相手国による国内賃金や消費を抑制する経済政策といった根本的な状況が、毎年の大きく持続的な米国の財貿易赤字が示すように、アメリカ合衆国の国家安全保障および経済に対する異常かつ非凡な脅威を構成していると認定する。この脅威の原因は、全体的または大部分において、アメリカ国外に存在し、主要な貿易相手国の国内経済政策や、国際貿易体制における構造的不均衡に由来している。よってこの脅威に関して国家非常事態を宣言する」と全世界に対して国家非常事態を宣言している。

IEEPAは国家非常事態の宣言を条件に、その脅威に対処するための経済的措置を行う権限を大統領に付与しており、「経済的措置」の中に関税が含まれるというのがトランプ政権の解釈である。

1962年通商拡大法第232条や1974年通商法第301条に基づく関税引上げは数ヶ月の調査を必要とするので、4/2に間に合うのか?とモヤモヤしていたのも、悪い意味で答え合わせになったということになる。USMCAは生きているため、カナダとメキシコは今回の相互関税の対象国から外されている。

本ブログも以前の記事で前USTR代表のライトハイザーが「米国の貿易赤字とその米国経済への影響の巨大さが脅威である」との理屈を示していたことを認識はしていたが、さすがにトランプ政権が真顔で世界中に対して国家非常事態を宣言すると想像できなかったのは予習不足であった。

現実として国家緊急事態宣言は容易に濫発できるものであり、平均して毎年1.5個のIEEPAが発動されているし、第一次トランプ政権だけで11個も行われている。IEEPAは国家非常事態宣言に対し、国家緊急事態法(NEA, National Emergencies Act)に基づき6ヶ月ごとに議会への報告義務、そして1年ごとに継続の必要性を議会に通知する義務を課しているが、この報告は形骸化しており、1976年のNEA制定から2023年に至るまで、議会がIEEPAに基づく非常事態を終了させたことはない。

それでもIEEPAの「経済的措置」にそもそも関税が含まれるか、というところから差し止め訴訟が始まると思われるし、トランプ政権の中にも雑な論法を使っているという自覚はあるだろうから、ローズガーデンの関税率は「吹っ掛けてみた」に限りなく近いと思われるものの、かと言って差し止め訴訟の勝利にベットするのも困難である。

最適関税率超えのパニック

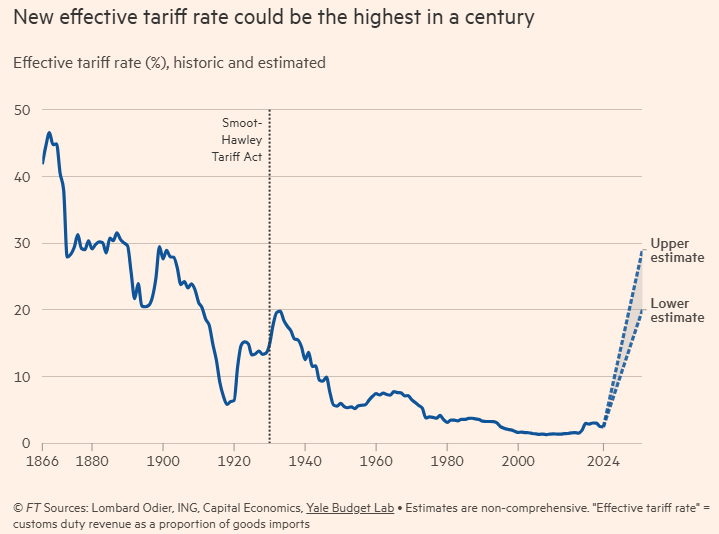

計算の仕方によって異なるが、4/2のローズガーデンの関税率が実現した場合、米国の輸入品平均関税率は20~29%まで上昇する。

第二次トランプ政権が公約で掲げた「中国60% +諸外国一律10%で平均17%」よりも明らかに高くなっており、スムート・ホーリー関税法時代の20%を超えて20世紀初頭の水準まで巻き戻ることになる。また最適関税理論の20%をさえも大きく上回るため、最適関税理論でも米国経済にとってネガティブになる領域に突入している。

まさか最適関税理論に従ってのことではないだろうが、GSはローズガーデンの関税率を見て米国の景気後退確率を45%まで引き上げた。

ローズガーデン関税の規模はサプライズだったものの、ベッセント財務長官が予め述べたようにこの水準がキャップであり、交渉によって引下げ余地があると考えるのが自然である。公約や最適関税理論の水準を遥かに上回るため、トランプ政権も――ゼロには戻さないだろうが――ある程度の引き下げを前提にしてリストを発表したに違いない。各国政府は米国に対して譲歩できる点のリストを作り始めた。

中国との貿易戦争への回帰

広範な一律関税がなぜ必要か。もちろん我々が何度も議論してきたように、まず「毟って歳入に入れる」が挙げられる。次に重要なのは迂回輸出の防止である。つまり、関税のターゲットを1ヶ国にのみ定めたとしても、その国の企業は他の国を使って迂回輸出を試みるだろう。

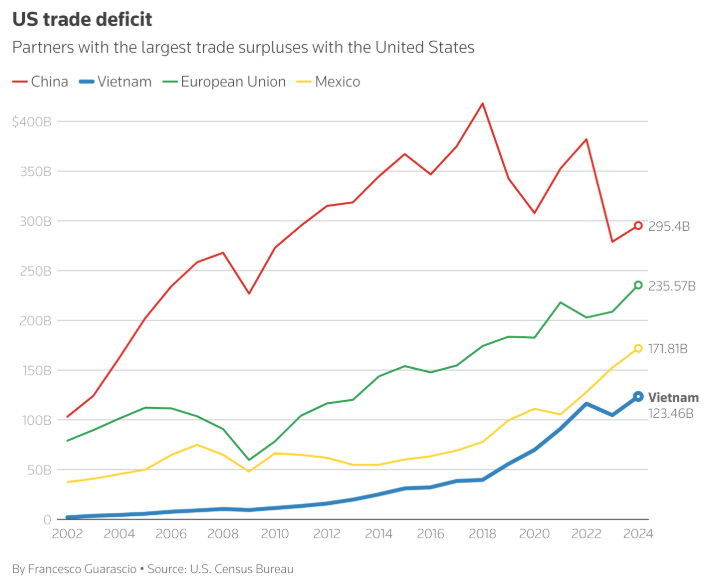

現に第一次トランプ政権から始まった米中貿易戦争と関税を受け、中国企業が工場をベトナムやメキシコに移転したことが知られている。ベトナムをはじめとする東南アジア諸国の関税率が軒並み高いのは偶然ではなく、シンプルな計算式は不自然な対米貿易黒字を検出することができたのである。もっともレソト王国のように、多少なりとも米国への輸出があるものの貧しすぎて米国から全く物を買えない小国も誤爆される結果になる。

いずれにしろ、一旦は関税を毟る相手が中国だけでなく全世界に広がったように見えたものの、結局のところ、議題は中国に収束していくのである。これは大原則である。中国の製造業の圧倒的な生産能力による脅威は(技術競争的な意味でもデフレ輸出的な意味でも)世界の中でも別格なのである。

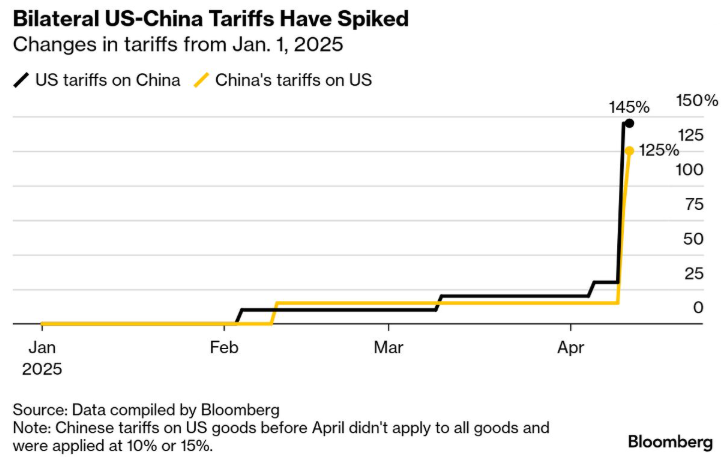

「対世界」関税の本質が中国包囲網であることも中国政府は最初から理解している。中国政府は交渉も待たずに直ちに米国に対して34%の報復関税を公表した。トランプ政権は週末いっぱいにわたり沈黙を保った後、中国に対して報復関税を取り下げない限り、更に50%の追加関税を発動すると発表した。中国がそれを聞いて折れるはずもなく、米国時間4/9午前0時に中国に対して104%の関税が発動された。中国も更に報復関税率を34%から84%まで引き上げた。

ローズガーデンの上乗せ関税の発動までまだ相当時間があり、中国がことさら先陣を切って目立とうとしたのはなぜか。それは全世界がトランプ政権の関税毟りの被害者になったこのタイミングで、反トランプ政権の機運を盛り上げるためではないか。

中国は関税のメインターゲットであるため、他国首脳に混じってトランプ政権詣でを行ったところで、中国だけが厳しい条件を突きつけられる可能性が高かった。であれば関税が対中国から対世界になったように見えるタイミングで世界各国を巻き込んで米国対その他の対立構造に持ち込もうとするのが合理的である。例えばもしEUも続いてちゃぶ台返しに動けば「世界対トランプ政権」の構図はかなり明確になる。

しかし、各主要国政府はすぐに中国政府の企みを見抜いた。トランプ政権の関税観のうち、対中国の部分への思い入れの強さを予習していれば、中国のちゃぶ台返しへの対応の選択肢はおのずと見えて来る。

要するに、一部のゲーム参加者の暴発は、他のゲーム参加者にとって忠誠アピールの機会になるのである。もちろん中国問題と無関係にトランプ政権には「他の国々が米国にフリーライドしてきた、だから関税で毟って歳入に繰り入れる」という関税観も別途あり、それは他の国々にとって不快なものであったことは間違いない。それでも「中国に続く形で対米報復関税を発表する」行為の意味を各主要国政府は過小評価せず、中国に続く国はついに現れなかった。

中国政府は左派政権のスペインを切り口にEUにトランプ関税への対抗における協力を呼び掛けた。同じようにオーストラリアにも協力を呼び掛けたが、豪州政府はこれを全力で拒否し、「世界で起きているいかなる争いについても、中国と手を取り合うつもりはない」とまで言い切った。中国政府も過去に散々政治的な理由で豪州産の石炭や牛肉を輸入禁止してきたのに、今更協力して米国と対抗しろなどあまりにも虫がよすぎるのである。韓国もすかさずトランプ政権に忠誠をアピールした。

中国による反米合従に機会を与える可能性に気付いたのか、トランプ政権も広げすぎた風呂敷を早速畳み始めた。

米国は4/9に中国に対する関税率を125%に引き上げると同時に、中国以外の国々に対しては「報復しなかった報奨」として10%を超える分の上乗せ関税発動の90日間延期を発表した。中国と中国以外を切り離す連衡である。

中国はそれに対し報復関税を125%まで引き上げ、「現在の関税率では米製品はもはや中国で売り物にならない。米国に輸出される中国製品に米国が関税を賦課し続けるとしても、中国側は取り合わない」と報復ループの打ち止めを宣言した。確かにある程度まで関税が上がると貿易額が減るため、それ以上レートを上げてもマージナルな影響は薄くなっていく。

中国経済に対して輸出品への関税は言うまでもなく大打撃である。既に米国企業は中国でのPC等の米国向け生産を止める動きを見せており、これが長期化すれば直ちに人員削減ラッシュに繋がる。

しかし輸入品に限って言うと米国からしか買えない、或いは買えないと困るようなハイテク製品はことごとく既に輸出禁止になっているため、関税を引き上げたところで輸入面で困ることは少ない。民意や短期的な株価変動を気にする必要がないのも中国政府の強みとなる。

それに引き換え、金融市場の混乱の中で米国債金利が大幅に上昇したことがトランプの譲歩に繋がったとも言われている。

一方でビジネス界のリーダー達の批判がきっかけとする声もあり、真相は判然としない。ただ「ローズガーデンの相互関税」のレートは公約と最適関税理論の最適レートを上回っており、一旦大きく出てからある程度の修正がなされるのは予定の行動でもある。従って譲歩のきっかけからトランプ政権の弱点を深読みするのは合理的ではない。

コミュニケーション能力

だからと言ってトランプ政権が中国政府によって劣勢や窮地に立たされたわけではない。中国側の意思決定の透明性はよくも悪くもトランプ政権と比較してかなり低いが、WSJの詳細な記事を眺めていると、関税合戦においては完全に受け身だったことが手に取るようである。

トランプ政権の発足以来、中国政府は新政権にコンタクトを取ろうとしてきたが見事に門前払いされた。王毅はウォルツ国家安全保障問題担当大統領補佐官と会合を持とうとして無視され、王文濤・商務相からラトニック商務長官やグリアUSTR代表に送った書簡も同様だった。イーロン・マスクをはじめとするビジネスリーダー達は仲介役を頼まれても乗り気でなかった。

ヘンリー・キッシンジャーが若かった頃から中国共産党の指導者層は日米政府とコミュニケーションを取る際、親中であることが確定している非公式アドバイザー的な人間を通して日米政府とコミュニケーションを取るのにこだわってきたが、そのやり口の限界が噴出したのである。

これは日米の民意を代表する政治家を薄っすらとすぐ居なくなるポピュリストか何かとして見下しているという深層心理から来ているかもしれないし、純粋に指導者層のコミュニケーション能力が低すぎて「味方であることが確定していない人間との交渉」を回避し続けただけかもしれない。

一方トランプ政権は習近平と最も近い人間としか交渉したがらなかった。それに対して子分筆頭の蔡奇あたりを送る勇気もなかった。「即興的行動に伴う政治的リスクは受け入れがたい」とWSJは渋い表現を用いたが、要するに海外経験がない子分がアドリブで恥をかいて無能がバレるのが嫌だったということだ。そうこうしているうちに気付いたら報復関税を発表していたのである。

もしWSJの描写が正しいとすれば、中国政府も徹底抗戦の用意を万全にしているわけではなく、恥をかかないような降り方を探しているところであると推測できる。トランプ政権側が「中国から取引を求める電話を待っている」と述べたのも嘘ではないだろう。

他の先進国は自らがローズガーデンの上乗せ関税からほぼ解放されたこともあり、中国政府に対し、他の先進国が中国の後に続いて対トランプ政権の大合従を形成する可能性はないと引導を渡しつつ、仲介を提案することも可能になる。特にEUが中国側に付く可能性がない、と明らかにしておくと、中国政府をリングから引きずりおろしやすくなるだろう。

世界政治のあらゆる複雑怪奇な事象にはまず、「中国政府が多極化を前進させる機会ととらえた→中国政府には人望がなかった」という構図をまずは当てはめてみて、違ったらまた考えればよい。

EUは先立っての鉄鋼・アルミ関税への対抗措置を公表していたが、ローズガーデンの上乗せ関税に対する報復関税は慎重に回避している。またローズガーデンの上乗せ関税が90日ポーズになったと聞くと既存の報復関税についても90日の保留を発表した。一人報復に討って出た中国に付いていかないことにより西側諸国は忠誠ポイントを稼いだ。

90日の間にトランプ政権が上乗せ関税が復活する可能性もないわけではないが、基本的に公約の一律10%(と中国60%)以上の同盟国に対する国別関税に対してトランプ政権は無頓着であると考えられる。一方、10%から更に引き下げさせるのはかなり困難だろう。米中が目線を釣り上げてくれたおかげで、一律10%でも有り難い気がしてくる。

迂回輸出拠点になってきた新興国は先進国と比べると辛い立場に立つ。ベトナム政府は米国に対して真っ先にゼロ関税をオファーしたが、ナヴァロ通商顧問に「問題は関税ではない」と一蹴された。

東南アジアの「迂回輸出」容疑者諸国に求められる役割は明らかに「迂回輸出のブロック」であり、従って「関税ゼロ」だけではカードが足りないと感じるならば、迂回輸出の拠点にはならないことを表明し対策を提示するのが、米国側が要求する正解であると考えられる。なお正解を持って行ったところで「中国からのサプライチェーン移転を利用した成長」ストーリーも消えてしまうため、東南アジア諸国にとっては踏んだり蹴ったりである

。毒を食らわば皿までもと言わんばかりに迂回輸出を誘致する動きさえ見られたが、この手の動きは米国にとって最も封じるべきものである。

迂回輸出ブロックの極端な例が少し前にメキシコが考案した「独自の対中関税導入による対米協調」である。ベッセント財務長官はそれを「非常に興味深い」と評価したことが分かっている。中国から見て最も怖いのはこの動きが広がることであり、米国に対して自らの経済を顧みない姿勢を見せているのは、米国だけでなく、米国以外の国々に対する示威も含まれているかもしれない。

もし関税を引き下げてもらうためのカードとして独自対中関税を持ち出すなら、同様の破壊力をその国に対して行使できるということだ。

観客のことを考えると、米中ともに極端に高い関税率を振り回すモチベーションがある。逆にもしモチベーションがそこから来ていると考えると、このデモンストレーションは見かけよりも管理可能であるのではないか。

4/9から始まる90日間は基本的にローズガーデンで広げた風呂敷を畳むプロセスであり、逆ではない。ドタ勘では最終的にはトランプ政権の公約の一律10% +中国60% +安全保障に絡む品目の個別関税、という組み合わせの、せいぜい少し上に着地するのではないかと思っている。

米国の2024年の輸入額は約3.3兆ドル、そこから平均17%の関税を毟ることができれば関税の規模は5,000億ドルを優に超える。米国の財政赤字は2023年で1.7兆ドルなので、5,000億ドルはそれを黒字化できるとはいかないまでも既に十分大きい。

もちろん現実には関税を受けて米国の貿易金額は縮小するためこの手の静的な計算はあくまでも皮算用であるが、ベッセント財務長官が「最大で6,000億ドル」という数字を挙げていることからも分かるように、トランプ政権自身も公約以上の毟り方を期待していないはずである。

編集部より:この記事は、個人投資家Shen氏のブログ「炭鉱のカナリア、炭鉱の龍」2025年4月12日の記事を転載させていただきました。