石破総理も愛読するらしい小室直樹博士の夥しい著作の一つに『硫黄島 栗林忠道大将の教訓』(WAC:2007年1月発行)がある。その巻末に記された「大東亜戦争 主要史実暦日表」に「全滅」や「玉砕」などとある「史実」を古い順に挙げると次にようになる。

1942年12月08日:ニューギニア島バサプアの日本軍全滅

1943年01月02日:ニューギニア島ブナの日本軍全滅

1943年05月12日:米軍、アッツ島上陸

1943年05月29日:アッツ島の日本軍守備隊玉砕

1943年11月21日:米軍、マキン島・タワラ島上陸

1943年11月25日:マキン島・タワラ島の日本軍守備隊5400人玉砕

1944年02月06日:マーシャル群島クェゼリン・ルオット島の日本軍守備隊玉砕

1944年06月15日:米軍、サイパン島上陸

1944年07月07日:サイパン島の日本軍守備隊3万人玉砕

1944年07月21日:米軍、グアム島上陸

1944年07月24日:米軍、テニヤン島上陸

1944年08月03日:テニヤン島日本軍守備隊8千人玉砕

1944年08月10日:グアム島日本軍守備隊18千人玉砕

1944年09月15日:米軍、ペリリュー島上陸 日本守備隊玉砕 その勇戦が硫黄島戦の手本となった

1944年10月20日:米軍、レイテ島上陸

1945年02月19日:米軍、硫黄島上陸

1945年07月21日:米軍、マニラを完全占領

1945年03月09日:B-29による東京大空襲(〜10日) 死傷者12万人

1945年03月21日:大本営、硫黄島守備隊の玉砕を発表

41年12月8日の真珠湾攻撃とマレー上陸の後、日本軍は快進撃を続け、同月10日にはグアム・マキン・タワラ島を、翌年1月にはルソン島を占領した。が、その勢いも42年6月初めのキスカ・アッツ両島の占領までのこと、6月5日のミッドウェー海戦敗北が転機となって、同年暮れには上述の通りニューギニア島の2拠点を失い、以降、太平洋の島々を次々と奪回されていった。

上記「暦日表」には、ペリリュー島につき「その勇戦が硫黄島戦の手本となった」とあるが、その戦いが44年9月15日から11月27日までの約2ヵ月半に及んだことが書かれていない。その理由を想像するに、実は生還者がいた硫黄島のそれを「大本営発表」としたのと同じく、生き残った30数名の者が2年もの間、ペリリューに潜んでいた「史実」への配慮からではなかろうか。

■

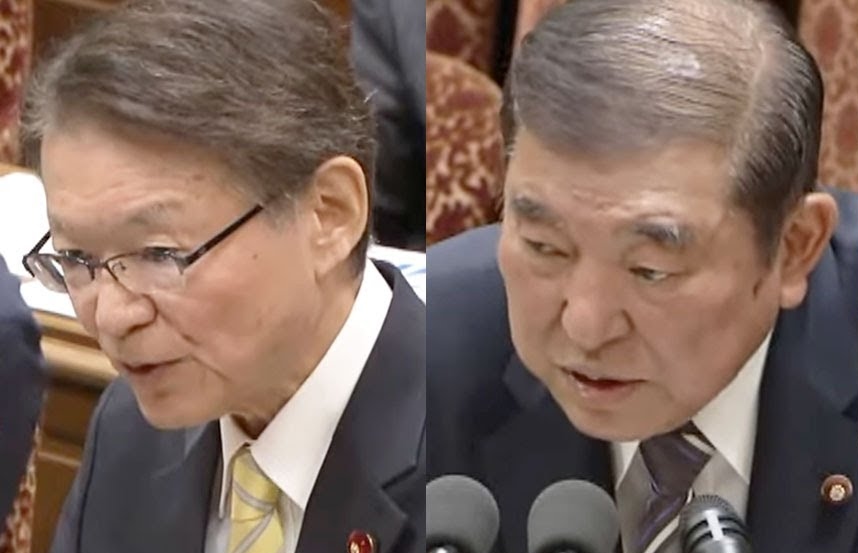

長い前置きになった。目下、自民党西田昌司議員の「ひめゆりの塔」に係る発言が物議を醸している。そこで筆者は、沖縄の「ひめゆり平和祈念資料館」の記述約2200字を読み、西田議員の約42分の発言をYouTubeで視聴し、併せて西田発言に関する石破答弁も聴いて、文字起こしした。その結果、やはり石破首相に「戦争検証」はさせられない、との意を改めて強くした。

先ずは約42分間の西田発言。その中で「ひめゆりの塔」に触れた個所は、31:30から32:20までの約1分間、そしてそれ故「あの戦争は一体何だったのか、というとこに行きつく」との発言が32:41から34:05まで続く。文字起こしは以下のようだ。(以下、太字は筆者)

31:30〜32:20:特に沖縄の人に私をお願いしたいのはですね、私もなんか「ひめゆりの塔」ですかねえ、なんかあの何十年か前にですね、まだ国会議員になる前でしたけれども、あのお参りに行ったことあるんですけれども、あそこあの今どうか知りませんけどひどいですね。あの「ひめゆりの塔」で亡くなった女学生の方々がね、沢山おられるんですけれども、あの説明の仕振り、あれ見てると要するに日本軍が、ね、どんどん入ってきて「ひめゆり」のあれが、あの死ぬことになったんだと。そしてアメリカが入って来てね、沖縄は解放された、と、そうそういう文脈で書いてるじゃないですか、あのあそこは。そうするとね、これ一旦ほんま あれで亡くなった方々本当に救われませんよ、本当に。だから歴史を、あの歴史を書き換えられると、こういうことになっちゃうわけですね。

32:41〜34:05:沖縄の場合に、やっぱり地上戦の解釈をね、含めてですね、かなりあのむちゃくちゃな、え、この教育の方をしてますよね。だから そのことも含めてもう1度我々自身がですね、自分の頭で考え自分の頭でものを見てですね、そしてその流されてる情報が、何が正しいのかどうかということをですね、自分たちで取捨選択して、そして自分たちが納得できる歴史を作らないといけないと思いますよ。で、それをやらないと日本は独立できないんですよ。で、特にえ憲法の問題も含めてですね、まあ、日本がやらなきゃならないのは先ずアメリカとの関係なんですね。で、アメリカというのが、あの先ほど言いましたようにねえ、この東京裁判、占領政策全部、アメリカがやってくれたわけですからね。で、ところがアメリカが日本にとっては1番大事な、まあある種宗主国だというような感じの空気になりますよね。で実際問題アメリカと、別に私もですねえ、敵対関係になれとは言いませんよ。言いませんが、事実はやっぱり知って抑えていかなければならない。その一番大事な事実はですね、結局はあの戦争は一体何だったのか、というとこに行きつくんですよ。

他方、5月12日の衆院予算委で西田発言について、「謝罪になっていない部分がある」などと立憲長妻議員に指摘された際の、石破首相の答弁は以下のようであった。

32:25〜33:31:これはあの委員ともかつて議論させてい頂いたような覚えがございますが、有事法制というのを作る時に沖縄戦ということがものすごく念頭にございました。で、「ひめゆりの記念館」は私も訪問をいたしましたし、いろんな書物も読みました。やっぱりああいうことはあってはならないことだと思っております。ですから、如何にして民間人を戦場に置かないかということが、私はあれが、「ひめゆり」が一つの原点であったし、沖縄戦が原点であったし、私はその思いを強く持っております。従いましてこの発言については、私は認識を異に致しておるところでございます。ですからそこで歴史が書き換えられたとか、そういうようなご発言、私は現場におったわけではございませんので、全部承知を致しておりませんが、報道で知りますにおきまして、私はそれは認識を異にするということは申し上げておかねばなりません。

筆者には首相のいう「ああいうこと」が何を指すのか不明である。前段からは沖縄戦とも取れるし、後段からは民間人を犠牲にすることともとれるからだ。ともあれ、これを受けて長妻議員はこう述べた。

やっぱりあのこういう色んな認識の違いが出てくるのは、石破さんが仰ったように、政府がですね、きちっとその戦争の総括を国としてしてないんですよ。日本は他の国とは違ってですね、それは本当に私、極めて重要だという風に思いますので、まあ、有識者会議でですね、そういうことをやるという風に報道がありましたけれども、是非あの私はですね、少なくともその保坂正康さんも入れて、きちっとした総括をして頂きたいという風にお願いして私の質問を終わります。

どうしても石破首相に「戦争検証」をさせて、それを政争の具にしたいらしい長妻議員は、なぜか保坂正康氏の名前まで挙げている。米海兵隊員としてペリリューと沖縄の両方に参戦したユージン・B・スレッジに『ペリリュー・沖縄戦記』(講談社学術文庫:2008年8月発行)がある。その解説を保坂氏が書いているのを知ってのことだろうか。立憲は独自に、保坂氏の「戦争検証」を世に問うては如何か。

■

西田議員は数十年前に訪れたという「ひめゆり平和祈念資料館」(後に展示が変更されたとの報道がある)の「あの説明の仕振り」と述べた。筆者が「ひめゆり平和祈念資料館」の資料を読んだ印象もその「書き振り」だった。それを、冒頭の次の一文を読むなり感じた。

太平洋戦争末期の1945年3月から3か月余り、日米両軍は沖縄で住民を巻き込んだ地上戦を繰り広げました。米軍は、日本本土攻略の拠点として沖縄を確保するため、圧倒的な物量で攻撃しました。日本軍は、沖縄を本土防衛の防波堤と位置づけ、米軍の本土上陸を1日でも遅らせるために、壕に潜んで長期戦にもちこむ持久作戦をとりました。この作戦が沖縄戦を長引かせ、日米の戦死者は20万人以上にのぼりました。その6割に当たる12万人は沖縄県民でした。

20万人に上る沖縄戦の日米の戦死者の6割を占める12万人が、沖縄県民であったことは悲劇という他ない。が、「壕に潜んで長期戦にもちこむ持久作戦」が「沖縄戦を長引かせ」たから、12万人の民間人が犠牲になったという文脈は、「説明の仕振り」として、また「書き振り」として果たして当を得ているだろうか。

「壕に潜んで長期戦にもちこむ持久作戦」は、冒頭に揚げた『硫黄島 栗林忠道大将の教訓』の「暦日表」で小室博士が記したように、44年09月15日に始まったペリリュー島の戦いで陸軍第14師団歩兵第2連隊約10,500名を率いた連隊長中川州男大佐が用いた戦法であった。この戦法によって、4日で落とせると豪語した米軍は、島の占領に2ヵ月半も要したのである。

小室がペリリュー戦を「その勇戦が硫黄島戦の手本となった」と書いたのは、アッツが17日、マキン・タワラが4日、サイパン・グアムが約3週間、テニヤンが10日と、悉く短期間で玉砕させられた轍を踏まぬよう、「壕に潜んでの持久作戦」を採り、敵の損耗を極大化する戦法の嚆矢だったからである。

硫黄島の栗林中将も、小笠原兵団長として44年6月に硫黄島に赴くや、水際作戦を廃してペリリューに倣った「壕に潜んでの持久作戦」を採り、米軍の猛攻を一月以上持ち堪えた。サイパンが落ちて激しさを増した本土空襲のB29支援基地としての、硫黄島の重要性を熟知した「持久作戦」であった。

ペリリューや硫黄島の「持久戦」が日本国民に賞賛され、これを指揮した中川や栗林は今もって英雄視されている。その一方、同じ「持久戦」がこと沖縄戦となると、「沖縄戦を長引かせ」たから、12万人の民間人が犠牲になった、との「書き振り」になるのはどういう訳か。

中川連隊長が米軍のペリリュー上陸の前に、島民を別の島に移住させたことは今もパラオ国民の語り草である。栗林も硫黄島の住民を本土に帰した。一種の疎開だが、疎開なら沖縄でも行われた。『読谷村史』に「県外疎開と島内疎開」について、政府は1944年7月に南西諸島から約10万人の老幼婦女子と学童を県外へ疎開させる計画を立てた、として以下のような記述がある。

この疎開計画は、政府の公式文書では「引き揚げ」と言い、戦場となる沖縄から足手まといとなる者を排除したのである。安全地帯へ避難するという意味のものではなく、県民の命を守ることよりも軍の作戦を優先した強制退去であった。

疎開は1944年7月から始まり、沖縄戦直前の1945年3月まで実施され、鹿児島・宮崎・大分・熊本などの南九州へ約65千人、台湾へ1万人余が疎開した。疎開学童は国民学校の3年生から6年生で、40人に1人の引率教師がつき、南九州へ約5500人、台湾へ約1千人の学童が疎開した。

「県民の命を守ることよりも軍の作戦を優先した強制退去であった」とあるが、ペリリューや硫黄島や国内都市部でのそれとどこに違いがあるのか、ここでの「説明の仕振り」「書き振り」も気になる。「敵襲・火災などによる損害を少なくするため、集中している人や物を分散すること」は須らく疎開である。また鹿児島県への疎開が少ないことに関して、こういう記述もある。

鹿児島県への疎開者が少ないのには理由がある。鹿児島県には、沖縄戦へ出撃する航空機の基地(秘密特攻基地)が十数か所も設営されていて、地元の人たちも排除されていた。沖縄からの疎開者が入る余地がなかったのである。

鹿児島県には沖縄戦へ出撃する特攻基地があったため、「沖縄からの疎開者が入る余地がなかった」とある。が、これこそ真に沖縄が「本土の捨て石」などではないことの証左である。特攻隊の戦死者は約6300人だが、その半数が沖縄戦だったとされる。これには45年4月5日に水上特攻で乗員の92%、3056人が戦死した戦艦大和の犠牲者や約1000人とされる護衛艦5隻の戦死者は含まれていない。

学童800人を含む疎開者約1700人を乗せた「対馬丸」が米潜水艦に撃沈される悲劇もあった。が、悲劇を競っても詮無いが、ポツダム宣言受諾後の45年8月22日に樺太からの引揚船3隻がソ連潜水艦に攻撃され。1700名以上が犠牲になった「三船殉難事件」もあったし、民間人の犠牲はサイパン陥落後の東京大空襲を始めとする日本各地への焼夷弾による空襲や広島・長崎への原爆投下など、枚挙にいとまない。これらも含めて、恨むべきは敵であり、戦争であろう。

さて、小室本の「暦日表」には1945年4月1日から6月23日までの沖縄戦の記述がない。硫黄島の栗林を賞賛する本だからかも知れぬが、「持久戦」という意味ではペリリューのように一言触れても良さそうだ。が、小室は触れなかった。その理由を筆者は、小室が沖縄を本土の一部と見做していたからだ、と思うのである。

戦後80年が経った。「沖縄は本土の捨て石」ではなかったことは歴とした「史実」である。こうした間違った歴史観はもう捨てるべきだ。「ひめゆり平和祈念資料館」の「説明の仕振り」も「読谷村史」の「書き振り」もそうした観点から、それこそ「書き換える」ことが必要ではないか。

という訳で、筆者は、「話し振り」に難こそあるが(そこは謝罪した)、西田発言に大筋で同意する。発言の主眼が「東京裁判史観からの脱却」にあるからだ。従って、これと「認識を異にする」歴史認識には賛同しかねる。石破首相の下で行う「戦争検証」などあってはならないのである。