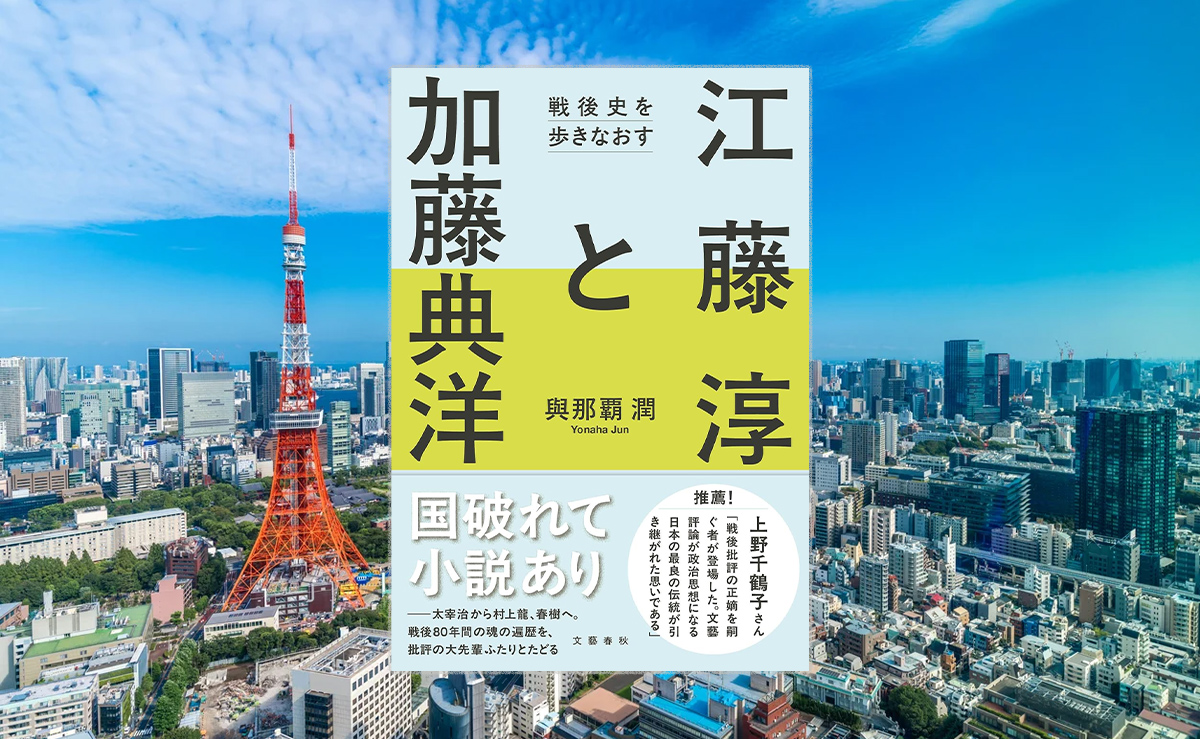

與那覇潤による『江藤淳と加藤典洋 戦後史を歩きなおす』は、太宰から村上龍を経て、田中康夫、赤坂真理にまで至る戦後日本をめぐる長い読書の記録でもあり、江藤淳と加藤典洋という二人の思想家の歩みを辿る試みだ。

江藤淳は、占領期の検閲やそれによって生じた言語空間の歪みに注目し、日本人が精神的に独立できていない現状に強い危機感を抱いていた。彼は、歪められた言語の中に「自然な日本語」を回復する道を模索し続けた。

江藤淳

読売新聞の素敵な回顧記事より

一方、加藤典洋は「日本人」という主体が戦後を通して欠けたままだという問題意識から出発し、歴史認識を根本から問い直した。「敗戦後論」では、日本がアジア諸国に謝罪するにあたって、謝る主体が曖昧なままであることを批判し、日本人が日本人自身を悼む必要があると訴えた。その後加藤は、戦後に残った言語や歴史の「ねじれ」を受け入れながらも、そこに新たな表現の可能性を見出そうとした。

加藤典洋

記者クラブ講演より

加藤の思想は、一見すると迷走しているようで、実は非常に一貫している。というより、「揺れ」をそのまま引き受けるということを思想の作法として体現してきた、数少ない知識人の一人だったと言ってよい。

最初期の『敗戦後論』で彼が提起したのは、日本国憲法を巡る「ねじれ」の問題だった。敗戦によって与えられた憲法を「理想」として掲げることの内在的矛盾。つまり、自分たちの意志で選んだわけでもないのに、その憲法を愛し、誇りとすら感じているという事実。加藤はそれを真正面から捉え、「だったら、選び直そうじゃないか」と述べた。国民投票によって、われわれが自らの意志で憲法を選び直すことで、その理想と自己のあいだにあるねじれを克服できるのではないかと。

論理的にはきわめて明晰な構想である。だが、十年後、加藤はそれを引っ込める。あるいは、そっと横に置いた。国民投票が現実に安倍政権のもとで制度化されるという皮肉な展開に接して、彼は「すっきりした処方箋」というものの危うさに気づく。そもそも、ねじれは解消されるべきものなのか。生きるとは、常にねじれを抱えたままでしか成立しない営為なのではないか。加藤はそう考え始める。

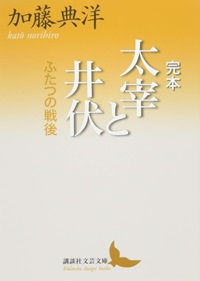

そこから加藤は、政治の言葉をいったん離れ、文学へと向かう。『太宰と井伏』において、加藤はもはや戦後を特権的な足場とはしない。むしろ「戦後から遠く離れて」、過去の文脈に依存せず、他者とともにある方法を探るようになる。それは、歴史や体験の共有を絶対視するのではなく、それぞれの異なる立場にある者同士が、摩擦や葛藤を引き受けながらも共にあるという、ごく地味で、きわめて難しい営為にほかならない。

そして最晩年。3.11の衝撃のあと、加藤はもう一度「戦後」に戻る。『戦後入門』『9条入門』といった作品で、再び憲法と戦争責任に向き合い始める。だがそこには、かつてのような高いトーンはない。あるのは、ひそやかな祈念のような言葉だ。原子力の問題にも、彼は「理想」の名のもとに単純な否定を持ち出さず、原子力を平和利用というかたちで受け入れてきた人々の祈りに静かに敬意を表する。憲法9条についても、「異論に耳を傾けること」「異論を喜ぶこと」こそが、憲法を生かすことだと語る。

與那覇は、こうした加藤の思想的な変遷を「根」にある倫理的態度として評価している。戦後という共通経験を絶対視せず、過去の重みによって現在の思考を拘束することを避けようとした態度に、深い共感を寄せる。一時的には加藤を「戦後否定の論客」として距離を取っていた與那覇自身も、「太宰と井伏」に触れて加藤の柔らかく、誠実なまなざしに気づき、批評家としての評価を一変させる。

加藤の思想の道筋は、しばしば誤解され、時に非難された。しかし、そんなものを怖れない強さと、誤解されたままでも書き続けることができる柔らかさを持っていた。これは、ほんとうに稀有なことだろう。

與那覇はこの加藤の変遷を、「過去に依存せず、他者とともに生きる方法を探る倫理的態度」として評価している。晩年の加藤は再び戦後や憲法を語るが、それは過去への回帰ではなく、「他者理解」を通じて、共にあることを目指す思索だった。加藤の思想は一貫して、自己や歴史の矛盾と正面から向き合いながら、共存の可能性を探る営みだったと與那覇は見ている。

江藤も加藤も「戦後とは何か」という問いを最後まで明確に答えようとはせず、それでも問い続けた。與那覇は、その問いを引き継ぐかたちでこの本を書いている。読者はこの本を読みながら、自分自身の戦後観や国家観、言葉との距離を測り直すことになる。

與那覇は最後にこう語る。「読み終えたあと、もっと戦後史を知りたいと思ってもいいし、もう過去は語らなくていいと思ってもいい」。この開かれた姿勢こそが、批評にとって最も誠実なあり方だといえるだろう。

【目次】

ベース・キャンプにて 歴史が消えてからのまえがき

戦後史の峰に登る

人間宣言――太宰治『斜陽』

社会党政権――椎名麟三『永遠なる序章』

六全協――柴田翔『されど われらが日々――』

ふたつの安保――庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』

沖縄返還――村上龍『限りなく透明に近いブルー』

ヒュッテでの一夜 「満洲国」のあとで 大佛次郎から村上春樹へ

現在への坂を下る

江藤淳小伝

轟轟たる雷鳴に死す 「喪の作業」が消えた平成

書評 平山周吉『江藤淳は甦える』

「歴史」の秩序が終ったとき 三島事件後の歴史家たち

書評 風元正『江藤淳はいかに「戦後」と闘ったのか』

瓦礫の掃き寄せ WGIP史観のあとさき

書評 赤坂真理『箱の中の天皇』

批評家の最後の闘争 ふたたびの『妻と私』

ねじれとの和解の先へ 『敗戦後論』後の加藤典洋

歴史がこれ以上続くのではないとしたら 加藤典洋の「震災後論」

最後の文芸評論家 加藤典洋さんを悼む

帰りの汽車のなかで 終わらない対話のあとがき

voyata/iStock