城山三郎に『鼠 鈴木商店焼打ち事件』(文藝春秋:1988年11月発行)がある。主人公は、神戸に発祥し明治大正期には三井三菱を凌ぐとされた大商社「鈴木商店」の大番頭・金子直吉。彼の手腕で第一次大戦辺りまで発展の一途を辿ったが、好景気の反動や関東大震災などで経営が悪化し、昭和恐慌初期の2年4月に清算に追い込まれた。

破綻要因の一つは1918年の「米騒動」だった。富山魚津港で起きた米騒動は全国に波及、買占めを噂された「鈴木商店」にも文字通り飛び火し、神戸「みかどホテル」を改修した本店や煽りを食った神戸新聞社などが焼き討ちされたのだ。実際は政府要請で朝鮮米を買い付け、米価安定に協力していたようで、城山は『鼠』でその無実を、豊富な資料を挙げて雪いでいる。

好況なのに米騒動が起きた主な原因は、後に満州進出の要因にもなった人口増加。1872年(明治5年)に3480万人だったのが1912年(明治45年)には5000万人を超え、1936年(昭和11年)には6925万人になった。好景気は工業労働者の需要を生み、農村からの人口流出で米の生産量も伸び悩んだ。

そして破綻の引き金を引いたのが、1927年(昭和2年)の片岡直温蔵相の失言だった。実際にはまだ破綻していないのに、3月24日の衆院予算委員会で「とうとう東京渡辺銀行が破綻した」と述べたのだ。当然のように取り付けが始まり、本当に破綻してしまった。

取り付けは他行にも波及、これに窮した台湾銀行は3月27日、鈴木商店への新規融資打ち切りを通告する。鈴木商店系列の鳥取第六十五銀行にも大株主を支える体力は既にない。斯くて資金調達不如意となった鈴木商店は事業停止に追い込まれた。これが昭和恐慌の嚆矢となった『鼠』の舞台である。

■

米騒動から百年余りたった今日、令和の米騒動が起きている。日本の人口は08年の1億2808万人をピークに減少に転じ、昨年は1億2380万人とピークから428万人(3.3%)減少した。700万tとされるコメの需要は23万t減る計算だし、食の多様化で一人当たりの米消費も減っているだろうに。

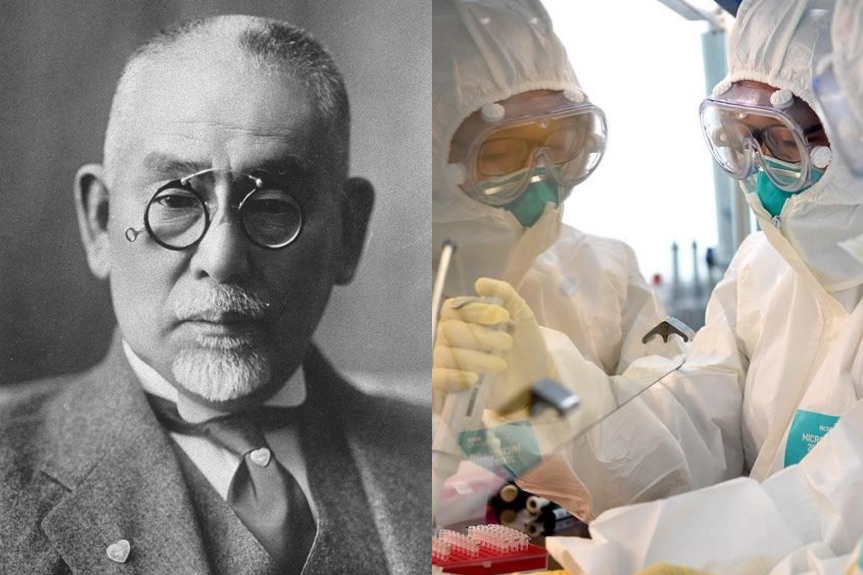

江藤拓前農水相 NHKより

米の需給バランス、即ち生産と消費の均衡が崩れての米不足なのか、はたまたどこかに滞留して供給がなされないのか、農水相すら判らないと言うのだから困ったものだ。が、スーパーの棚から米が消え、価格が2000円/5kg台から5000円近くまで、たった1年の間に暴騰していることだけは確かだ。

その火中に油を注ぐ江藤発言には呆れる。が、彼はこの失言以前に、その無能無策さ故に辞めるべき人物だった。昨年春頃まで2千数百円/5kgだった都内区部のコシヒカリの価格は、8月には3000円台に乗り、第2次石破内閣が発足する11月、即ち、江藤農水相誕生の頃に4000円を突破した。

だのに政府の備蓄米放出決定は3ヵ月後の2月14日、それもたったの21万tだ。先ず15万tが3月に入札され、順次4月27日までに20.8万tが引き渡された。が、落札の95%が、1年以内の買戻しに応じられるJA全農だったからか、店頭には僅かしか並ばず、価格もむしろ上がる始末。「Too small too late」は歴然で、5月半ばに30万tを追加する羽目になった。

失言を理由に江藤農水相を切れば、日本の財政状況は「ギリシャよりもよろしくない状況だ」などと、日本売りになりかねない大失言を19日の予算委員会でやらかした我が身に火の粉が降り掛かりかねないと一旦は踏み止まった石破首相も、さすがに更迭せざるを得なくなり、小泉進次郎氏に火中の栗を拾わせることと相成った。

その小泉氏について、国民民主の玉木氏が21日、早速「X」でこう懸念を表明した。

私は懐疑的だ。・・同じ時期、(小泉氏と)農協改革などに取り組んだが、表面的な「減反廃止」などの聞こえの良いスローガンは並んだが、実際には生産数量目標や転作奨励という事実上の生産調維持を決めたのが、当時、自民党農林部会長だった。・・ある意味、今、起きているコメ価格の高騰の遠因を作った当事者とも言える。・・任命されたらぜひ頑張っていただきたい。・・「米価引き下げに向けた改革手腕」が発揮されるのかどうか、厳しく見定めたい。

半年間の石破政権の体たらくを見れば、もはや何が起こっても驚かない。指名されて直ぐ小泉氏は、備蓄米を随意契約で放出すると言った。首相の指示らしいが、ならばなぜ初めからそうしないのか。また国有財産を随意契約で籠池氏に売った財務省と、ついでに安倍氏を散々叩いた左派メディアや野党が黙っているのはどうした訳だ。

世界中で報道された石破氏の失言も、高橋洋一氏によれば、日本の「CDS」(Credit default swap:破綻時の損失をカバーする一種の保険)のレートはG7で2番目に低いから「CDS」は変化なし。が、これは首相にとって喜ぶべきことでは決してない。つまり、「マーケットから馬鹿にされているレベル」の発言で、完全無視だそうだから。

そこで残りの紙幅を『鼠 鈴木商店焼打ち事件』のことに当てる。

■

1866(慶応2)年6月、高知市西北の山間の村で生まれた金子直吉は、維新の混乱で家業が破綻したため6歳から家族で高知市に移住し、学校へも行けない日がな屑拾いで家計を支えた。10歳で丁稚奉公した質屋で働く傍ら、質草の本を貪り読みありとあらゆる知識を身に付けた。そんな直吉が20歳になり、質屋の主人は鈴木商店に入店させた。

鈴木商店は、1874(明治7)年に鈴木岩治郎が大阪の輸入砂糖商辰巳屋の暖簾を譲り受け、「カネ辰鈴木商店」として神戸弁天浜で創業、洋糖輸入を始めた。神戸港(兵庫港)は1867年5月、徳川慶喜が参内して開催を要求し、朝議を経て漸く勅許を得て開港した。が、「居留地貿易」が義務付けられ、鈴木商店の商売も外国商館が輸入した砂糖の仕入れ販売であった。

直吉も外国商館に出入りするようになる。が、当時は関税自主権もなく、一方的な取引条件で「犬のように追い回された」と述懐している。商品計量の際、「外人は秤台の上に足をのせ、ニヤリと笑ったものだ」とその態度に憤慨したが、そうした体験が直吉の国益志向を育んでいった。

砂糖に加えて樟脳とハッカの取扱いも開始、石油の重要性にも着目して1882年には神戸石油商会を共同で設立、革新的な輸入石油の共同タンクも設置し、明治中期には神戸有力8大貿易商の一つにまで発展する。が、好事魔多し、創業者の鈴木岩治郎が1894年6月、52歳で急逝してしまう。

未亡人となった「よね」は、経営を直吉と柳田富士松の両番頭に託した。そうした鈴木商店の大飛躍は下関条約がもたらした。日本領土となった台湾樟脳油の販売権を獲得したのである。直吉はこの時、総督府民政長官の後藤新平と出合い、また同郷の浜口雄幸とも親交を深め、政商と呼ばれるようになる。

岩手県奥州市の「後藤新平記念館」には直吉から後藤への90通を超える巻紙墨筆の書簡が残されている。これら書簡からは、鈴木商店海外支店網の満鉄調査部並みともいえる情報収集力が垣間見え、また直吉と後藤の親密さや信頼関係を読み取ることができる。そのいくつかは以下の内容である。

- 再生樟脳の請負契約のお礼 (明治37年4月2日)

- 関門調査による彦島活用に関する見解伺い(明治42年4月22日)

- 伊藤博文薨去の挨拶(明治42年10月28日)

- 辛亥革命の第二革命失敗後の感想(大正2年8月18日)

- 袁世凱の密使来邸、孫文の動向、油鉱についての報告 (大正2年8月10日)

- 露国より精製樟脳の注文あり、いかなる用途に用いるものか、消毒用か、火薬原料か、ロシアの派遣軍人に面談する機会あれば内報して欲しい(大正3年10月13日)

- 袁世凱は太后(西太后)の崩御を惜しめり (大正3年4月10日)

- 大連支店長・平高寅太郎を張作霖に紹介する後藤書簡を拝受したこと(大正12年5月25日)

こうして直吉は、鈴木商店を製造も販売もする会社へと変貌させ、事業品目も、砂糖、樟脳、ハッカからセルロイド、人絹、そして鉄鋼、造船など重化学工業へも多角化し、製造工場を次々と立ち上げて「煙突男」の異名をとるに至る。渋沢栄一にさえ「(金子直吉は)事業家としては天才だ」と言わしめた。

第一次大戦が勃発すると直吉はその長期化を予想し、ロンドン支店の高畑誠一に買いの指令を出した。結果、価格は暴騰、物資調達に悩む連合国相手に、船舶や食料など大量に供給した。斯くて鈴木商店は大躍進し、1917年には日本のGNPの1割相当の売上を計上する、日本一の総合商社に登り詰める。

これに伴って、日本には膨大な外貨が輸出を通じて持ち込まれ、開国以後初めて純債務国から純債権国に転じ、名実共に西欧列強に伍すことになる。が、こうした鈴木商店の余りに急な成長が、翌18年に始まった米騒動に際して買い占めの風評に曝され、本店焼き打ちの悲劇に遭遇してしまう。

大戦の終了と共に反動不況が襲い、1923年9月の関東大震災もあって日本は急速にデフレに突入する。

急な拡大策が裏目に出た鈴木商店も1927(昭和2)年4月、破綻する。が、ここを源流とする、双日(旧日商岩井)、神戸製鋼所、帝人、ニップン、豊年製油(現J-オイルミルズ)、ダイセル、出光興産、サッポロビールなどは、現在も日本の代表的な企業に名を連ねている。

■

さて、城山が題名を『鼠』としたのは、直吉が妻「徳」の影響で始めた俳句の号を、主家に献身的な家僕を意味する『白鼠』としたことに由来する。城山は、当時の農商務省外米課長(後の小松製作所取締役会長)河合良成氏に取材し、鈴木商店が政府の命で朝鮮米などを買い付いけていたことや、1918年の米価高騰の際に26万袋の外米を阪神間で廉売したことなどを同書に記している。

それにもかかわらず焼き討ちにあったことについて、『大阪朝日新聞』による寺内内閣攻撃の余波が、鈴木商店に及んだことも原因の一つであったとし、次のように続けている。

当時の新聞は論説中心の時代で、事実の真相究明には余り力を注がなかったので、鈴木商店に買占めの事実があるか否かなどは特に意に介さず、むしろ内閣攻撃の材料として、これを利用することに重きを置いたのであった。後日誤報として小さく訂正はしたものの、<中略>総てにわたって鈴木商店についての報道は、悪意的に曲解されたものが多く、内閣攻撃のためには手段を選ばぬ感が深かった。

鈴木商店の破綻からほぼ百年、そして『鼠』の出版から37年が経つ。が、このマスコミの性癖はさらに一層酷さを増していまいか。

本稿は『鼠 鈴木商店焼打ち事件』及び「鈴木商店記念館」の以下のサイトを参考にした。