Dmytro Aksonov/iStock

サッカー日本代表、すでに2026年ワールドカップ北中米大会への切符を手にしています。そのためか、コアなサッカーファンを除けば話題性が今一つのようです。また、5日のオーストラリア戦については地上波放送がないことも今ひとつ国民の熱を下げているように感じます。

FIFAランキングをかけた負けられない戦いが続いている!!

しかし、アジア予選はまだ続いています。さらに言えば、大陸予選の成績はFIFAランキングへの影響が大きいものです。実はFIFAランキングはワールドカップのグループリーグ組分けに大きく影響するのです。

ワールドカップでは、リーグ戦の組分けは各組の実力が拮抗するようにFIFAランクに基づいて行われます。日本代表は現在15位。第2ポッド、つまりセカンドクラスの実力国と評価されています。しかし、この先のアジア予選で勝ち星を落とせば、FIFAランクを落として第3ポッドに格下げになる可能性もありえます。逆に言えば勝ち星を重ねればFIFAランクを上げて第1ポッドに格上げになるチャンスもあるわけです。

FIFAランクが下がるとどうなる?

第3ポッドになると世界の強豪国の少なくとも2国とは同組になります。つまりグループリーグから厳しい戦いを強いられます。現状の第2ポッドでも1国は強豪と当たるわけですが、第1ポッドに入れればグループリーグでは強豪国との対戦を避けることができるかもしれません。

ワールドカップは勝ち進むと長期戦になります。グループリーグで消耗してしまうと、当然ながらその先のトーナメント戦では不利になります。次回ワールドカップでの日本の目標はその前の2大会で超えられなかったベスト8の壁…。本気でそれを狙うのであれば、第1ポッド入りはぜひとも勝ち取りたいところ。せめて現状の第2ポッドは死守したいところです。

オーストラリアは自信を持って全力で来るだろう

しかもオーストラリアは前回の対戦では1vs1で引き分けています。まだ、ワールドカップ出場を決めていないオーストラリアは全力で勝ちに来ることでしょう。私たちも「出場が決まったから…」と安心せずに、熱量を上げて全力で応援しなければなりません。

そこで、前回対戦の失点を振り返り、オーストラリアの全力を交わす攻略法を考えることで応援したいと思います。

前回対戦の失点、その心理学的要因とは?

前回対戦の失点はDF谷口のオウンゴールによるものでした。しかし、これは谷口を責められない心理的要因が大きく影響したものでした。前半は日本代表が70%を超えるボール支配率を見せ、シュート数は6対1、コーナーキックも5対0とオーストラリアを圧倒していました。

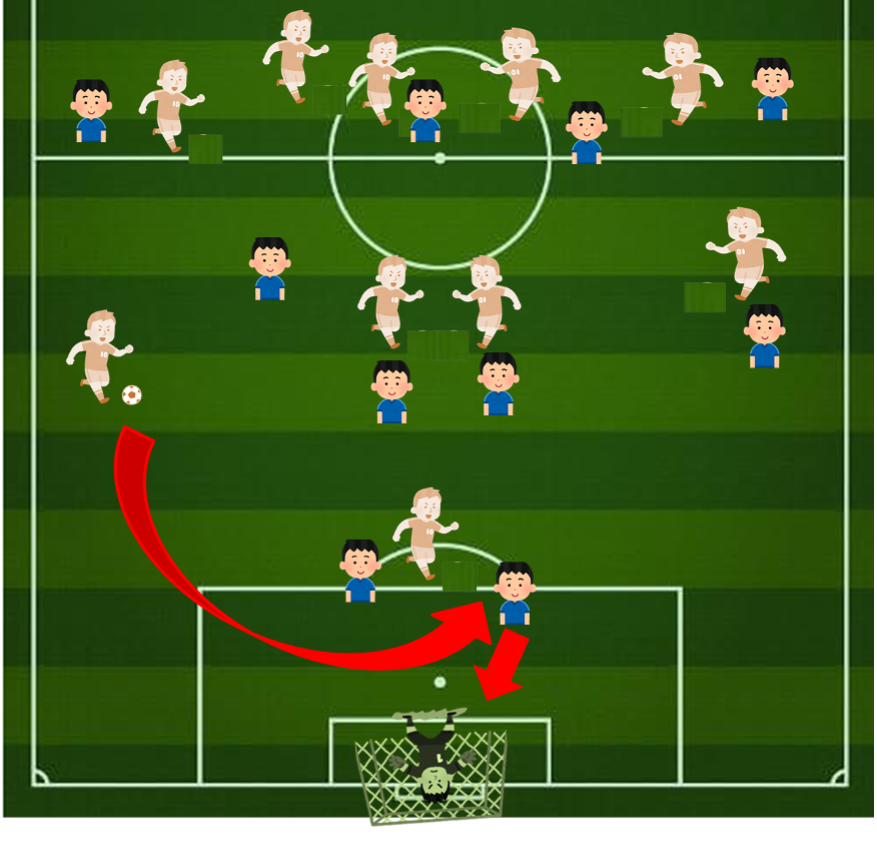

日本の攻撃力に対してオーストラリアは図1のように強固な5バックを敷いて対抗。トレーニングされた大男が5人も全力で守れば流石に点が入らず…。日本代表は無得点で前半を終えます。そして、この展開の中で選手の意識のほとんどは敵の守備ブロックをどうこじ開けるかに集中していたことでしょう。

その中で図1のような場面が生まれてしまいました。サッカーとは不確定要素が多いスポーツなので、技術で圧倒したとしても敵ボールになる瞬間はかならずあるものです。敵の守備グロックを攻略したい選手たちはそのほとんどがマイボールになった際に有利なポジションに散ってしまい、日本の守備ブロックが驚くほど手薄になっていたのです。

図1 日本代表失点シーンのイメージ

守備ブロックの意識が薄められたワケ

そこで、日本の左サイドでボールを持ったオーストラリア選手が完全にフリーになる隙を与えてしまったのです。サッカーにおいて一番有利なのは上手い選手ではなく、ボールを持ったフリーな選手です。そしてこの選手は自分で仕掛ける…という時間のムダをしない選手でした。日本の守備ブロックが整う前に…という選択で前線の味方を信じてアーリークロスを放り込みます。

結果としてはこのクロスへの対応がDF谷口のオウンゴールにつながったわけですが、DFリーダーの谷口としては味方に守備ブロックを作るように指示を出そうとしたタイミングでボールが放り込まれたような感じだったことでしょう。

普段のDF谷口であればミスするようなボールでもありませんでしたし、ゴールキーパーに指示を出して処理を任せるという選択肢もあったはずです。これができなかったのは、オーストラリアの強固な守備に焦らされた結果、ほとんどの選手の意識が敵の攻略に向かいすぎていたからだと言えるでしょう。

進化した日本は過去の負けパターンに囚われない!!

実はこのような点の取られ方は1990年代に日本代表の技術が急上昇してから2010年代までの典型的なアジアの強豪相手への負けパターンです。前回オーストラリア戦では日本が1点を返して引き分けに終わりましたが、オーストラリアはこの戦い方に自信をつけたことでしょう。

今回の日本代表は常連メンバーではなく久々の選出、または初選出の選手が数多くいます。それらの選手は次も呼ばれるために活躍しようと良くも悪くもがんばるものです。すると、再び前回対戦のように焦らされると…同じような展開に持ち込まれるかもしれません。

ここで大事なことは、今回も屈強なオーストラリアの守備ブロックを強引にこじ開けようとしてはいけないということです。前回のようなチャンスを相手に与えるだけです。

それよりは技術とアジリティという日本代表の強みでサイドチェンジや攻撃の組み立て直しを繰り返すことで敵の守備ブロックを逆に焦らすことです。こうして、相手の心理を消耗させ、じわじわと綻びを作ることができます。

今回は常連の中ではそのような戦術がうまいMF鎌田も選出されています。実際、前回の対戦でも同点ゴールはMF鎌田から始まった敵を焦らす展開から生まれていました。MF鎌田の戦術的な意識をチームが共有できるかどうかが鍵になるでしょう。果たして前回の失敗を修正した戦い方ができるのか…。私が思うに、6月5日オーストラリア戦の見どころはここにあるかと思います。

では、みなさま、ご一緒に熱い応援を日本代表に届けて参りましょう。

■

杉山 崇(脳心理科学者・神奈川大学教授)

臨床心理士(公益法人認定)・公認心理師(国家資格)・1級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)。

1990年代後半、精神科におけるうつ病患者の急増に立ち会い、うつ病の本当の治療法と「ヒト」の真相の解明に取り組む。現在は大学で教育・研究に従事する傍ら心理マネジメント研究所を主催し「心理学でもっと幸せに」を目指した大人のための心理学アカデミーも展開している。

日本学術振興会特別研究員などを経て現職。企業や個人の心理コンサルティングや心理支援の開発も行い、NHKニュース、ホンマでっかテレビ、などTV出演も多数。厚労省などの公共事業にも協力し各種検討会の委員や座長も務めて国政にも協力している。

サッカー日本代表の「ドーハの悲劇」以来、日本サッカーの発展を応援し各種メディアで心理学的な解説も行っている。