SoFi Anthony Notoが「米国トップ10の金融機関になる」「金融界のAWSになる」「時価総額でトップ 15 に入るテクノロジー企業になる」に続き、新たな大きな目標を掲げた。

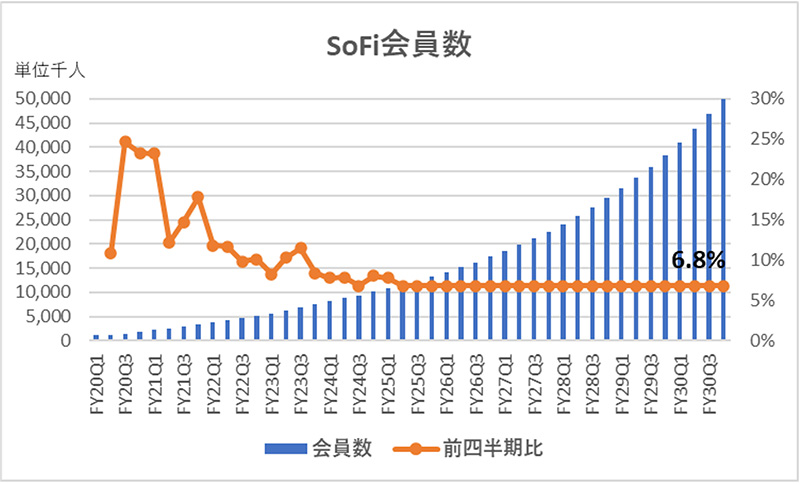

それは「5年後(=2030年)に会員数を5,000万人」にするという目標だ。

この目標は現実的なのか?また、もし達成された場合、売上・利益・EPSはどうなるのかを検証してみたい。

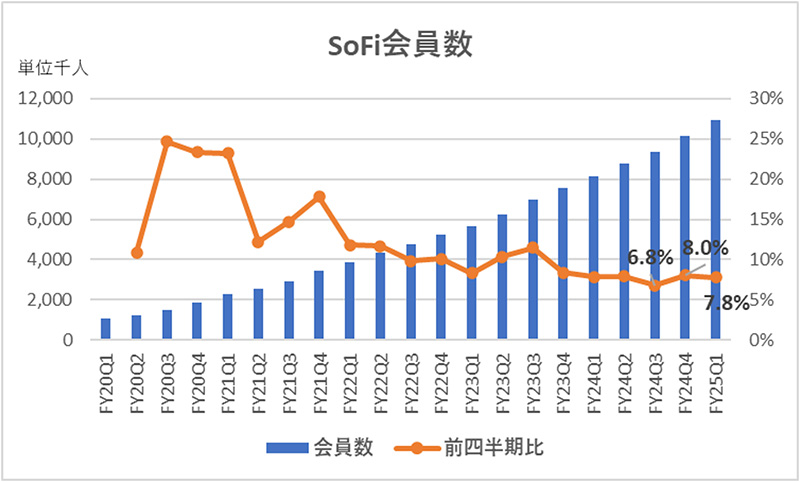

会員数

SoFiの会員数推移は以下グラフのとおりとなり、安定した右肩上がりの成長を続けており、前四半期比で過去もっとも低い伸び率は、2024年第3四半期の6.8%である。

そして、5年後を2030年末とすると、伸び率は6.8%ずつ毎四半期伸びていけば2030年第4四半期にちょうど5,000万人に達する。

伸び率だけを考えれば、今の延長線上で達成できる。もちろん会員数が増えれば増えるほど伸び率を保つことが難しくなるため、簡単なことではない。

米国には約5億の口座が存在するとされているため、そのうちの10%を獲得することが目標となる。全米人口約3.4億人を基にすれば、米国民のおよそ15%がSoFiに口座を持つ計算になる。5年以内という期間を考えれば、非常に野心的な目標と言える。

しかし、最近、米国では有名で信頼性の高い企業評価調査「Axios Harris Poll 100」で41位となった(昨年まではランク外)。この調査は、知名度に加え、「好感度」「信頼性」「倫理観」などの要素を含むランキングとなっており、米国内で総合的な評価が急上昇している証だ。

SoFi以外の銀行では、JPモルガンが21位、Capital Oneが38位、Bank of America 79位、Wells Fargoが96位、CitiBankはランク外と、銀行の中では堂々の3位だ。

The 2025 Axios Harris Poll 100 reputation rankingsより抜粋

Dell、Netflix、Capital One、Nike、Googleに次ぐ41位、PepsiCo、FedEx、General Motors、American Expressより上位となる。

日本でも著名な企業ばかりがランク入りしていることがわかる。

会員の伸びが極めて順調なうえ、知名度・評価が高まっている現状からも、困難な道とはいえ、決して不可能な目標ではないはずだ。

売上予測(ローン事業・金融サービス事業)①

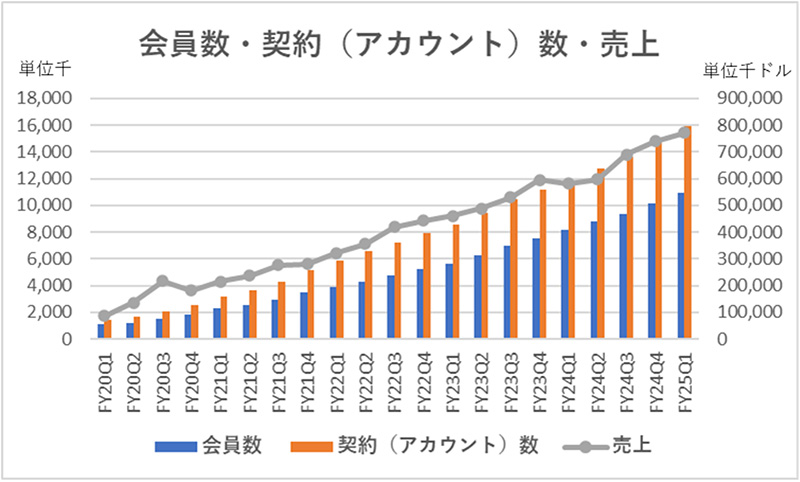

会員数の増加が売上に直結するのはローン事業と金融サービス事業である(技術プラットフォーム事業はB2Bのため、会員数増が売上に結び付くことはない)。

過去の実績をみると、ローン事業・金融サービス事業における会員増が契約(アカウント)増に、契約(アカウント)増が売上増になるという、高い相関関係が確認できる。

※ 契約(アカウント)数:ローン事業における融資契約数に加え、金融サービス事業における「預金」「投資」などの口座数やアカウント数、クレジットカードの発行枚数などを合算した数値。たとえば、1人の会員がローン1件、預金口座1件、投資口座1件を持っていれば、契約(アカウント)数は3。

また、Anthony Notoは「5年後の会員を5,000万人」にするということに加え、会員あたりの契約(アカウント)数を平均3にしたいと述べた。

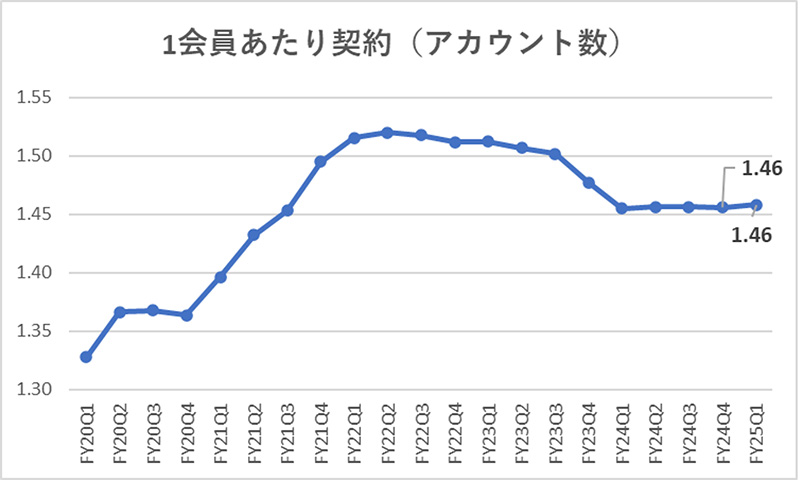

その会員あたりの契約(アカウント)数は現在1.46となっている。

現在1.46の平均契約(アカウント)数を3にするということは、1人あたりの利用は約2倍に、また会員数を5,000万人にするということは、2024年末の会員1,013万人の約5倍になる。

よって、単純に考えると、2024年時点のローン・金融サービス事業の売上23億ドルの約10倍230億ドルが2030年の売上の目安となる。そして、現在のSoFiは過去の記事でも触れたように「営業レバレッジ」が効いている状態なので、利益は10倍以上に増えることが予想される。

※ サービスごとに単価や利益率が異なるため、実際の売上は構成比や単価の変動によって上下する可能性があるものの、ここでは大まかな目安として算出。

ただし、上記では大雑把すぎるため、もう少し具体的にシミュレーションしてみる。

(後編につづく)

【関連記事】

・SoFiの“売上以上に利益が伸びる”理由:2025年第1四半期決算を読み解く

・SoFi「2026年EPSガイダンスの達成が見えた!?」(前編)

・SoFi「2026年EPSガイダンスの達成が見えた!?」(後編)

【免責事項】

本記事は情報提供を目的とし、特定の金融商品や投資手法を推奨するものではありません。内容は執筆時点の情報に基づき、将来的に変更される可能性があります。投資判断は自己責任で行い、十分な調査のうえ決定してください。本記事の内容を基にした投資損失について、当方は一切の責任を負いません。また、外部リンクや第三者情報の正確性も保証するものではなく、各自の判断でご利用ください。