日本経済の大きな問題は、賃金が上がらないことだ。特に最近はインフレで実質賃金が下がっており、政府は「新しい資本主義実現会議」で実質賃金の1%上昇をめざす「賃金向上推進5カ年計画」を決めた。

政府、賃上げ実質1%定着目指す - 中小支援へ5カ年計画https://t.co/LtRpegMl05

— 共同通信公式 (@kyodo_official) May 14, 2025

しかし具体的な政策としてあがっているのは「中小企業支援」などの財政バラマキばかりで、賃金が上がる道筋は見えない。政府が賃上げできるのは、公務員だけである。民間企業の賃上げを政府が代わりにやることはできないのだ。

まず日銀が利上げでインフレを止めよ

他方、国民民主党は「実質賃金を増やすために減税が必要だ」という手前味噌のキャンペーンを張っているが、そのロジックがよくわからない。

石破総理は「減税より賃上げ」というが、

持続的な賃上げのためにも、過度な税負担の軽減が必要だ。双方は連関している。

国民負担率が50%近くに達している今、賃上げにつながる好循環のためにも、手取りを増やす政策が必要だ。

特に、インフレ増税分の負担減が不可欠。pic.twitter.com/H1YTwJIvJi

— 玉木雄一郎(国民民主党) (@tamakiyuichiro) June 6, 2025

玉木氏の描いている図は、経済学的にはナンセンスである。賃上げを手取り増に結びつける「鎖が切れている」原因がインフレ増税なら、今やるべきなのはインフレを止めることだ。その政策手段として普通考えられるのは、日銀の政策金利引き上げである。

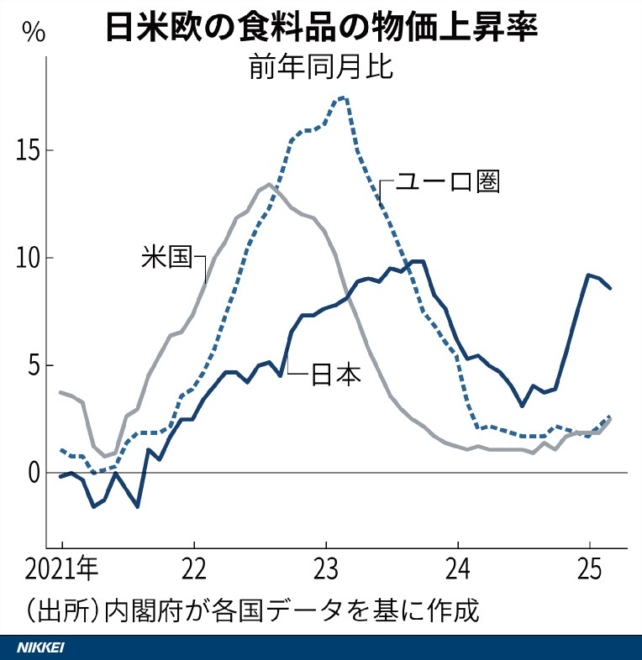

ところが日銀が利上げしないため、総合CPIは3.6%と主要国で最高になり、食料品は8%を超える高いインフレ率が続いている。これは(植田総裁がよく言及する)予想インフレ率(BEI)が1.58%と、まだ2%に届かないためだろうが、本末転倒である。

日銀の使命は物価安定であり、インフレ目標を実現することではない。政府が「物価高対策」と称して(無意味な)財政バラマキをやるより、まず利上げで物価を下げるべきだ。もし将来、物価が下がりすぎたら利下げすればいいのだ。

減税で「好循環」は起こらない

今のようにインフレと財政不安が高まっているとき、財政赤字を増やすのは禁じ手である。消費税を5%も減税したら、インフレが加速するばかりでなく、赤字国債が毎年13兆円も増える。超長期金利はさらに上昇し、財政危機が深刻化するだろう。

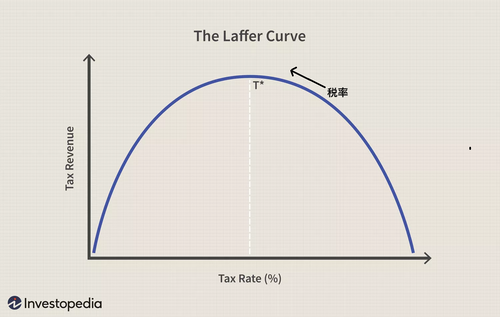

玉木氏のいう「消費税率を下げたら消費が増え、景気がよくなって消費税収が増える好循環」というのは、なつかしいラッファーカーブだが、これは日本では成り立たない。

ラッファーカーブ

消費税率が最適税率T*より高い場合には税率を下げると消費が増え、税収が増えるが、日本の消費税率10%はT*よりはるかに低い。コロナのとき行われた欧州のVAT減税でも税収は大幅に減った。欧州の20%でも税率はT*より低く、減税で税収は減るのだ。

玉木氏の好きな「高圧経済」の景気のいい話は、選挙の街頭演説には向いているが、トランプ政権を見てもわかるように、無謀な大減税はアメリカ経済を危機にさらしている。

雇用改革とともに年金改革が必要だ

中長期の政策として名目賃金を上げるために必要なのは、雇用を流動化する雇用改革である。人手不足でも賃金が上がらない最大の原因は、正社員の雇用保護が強すぎることだ。採用したら40年以上も解雇できない正社員は、人的投資としてリスクが高すぎる。

これを解決するために解雇の金銭解決ルールを25年前から経済学者が提案してきたが、連合が強硬に反対して一歩も進まない。

雇用を流動化するとき必要なのは、労働者の最低所得保障だが、いま国会に出ている年金流用法案は、最低保障にならない国民年金を延命するものだ。このような年金制度を変え、税(1階)で最低所得を保障するとともに、年金(2階)は段階的に民営化する抜本改革が必要である。