自民党総裁選が告示され、9人の候補が届け出た。その中でも最有力とされる小泉進次郎氏には、他の候補から意地悪な質問が集中した。

【自民党総裁選、直接討論】

高市早苗「労働市場を自由化したらより生産性の高い移動できずに失業するのでは?」⇒小泉進次郎「解雇の自由化なんて全く考えてない」小林鷹之「女系天皇を認めるのか?」⇒石破茂「国民統合の象徴をいかに守るかだ」 pic.twitter.com/njhmRzzddV

— Mi2 (@mi2_yes) September 12, 2024

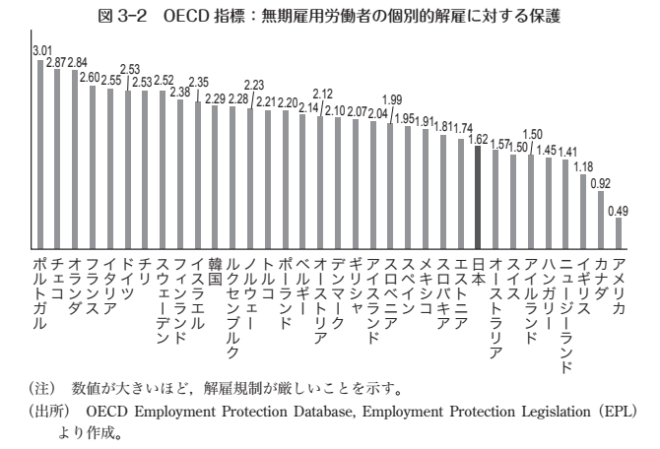

高市氏のいう「日本の解雇規制は弱い」というのは、改革したくない政治家がいつもいう話だが、これは今月の記事でも書いたように間違いである。

問題は役所の「解雇規制」ではなく裁判所の判例

OECDのいう「解雇規制」の指標は、解雇通知の手続き、解雇手当や補償金の額などを基準にしたもので、それによれば日本の解雇規制はOECDの中で下から9位で、弱いほうである。何しろ解雇を制限する規定が労働基準法3条(不当解雇の禁止)と労働契約法16条(解雇権濫用の禁止)ぐらいしかない。

問題は実定法の解雇規制ではなく、判例で解雇が事実上禁止されていることだ。これは日本独特の事情で、労使ともに「解雇」という言葉がタブーなので、法律で解雇の条件を明文化できず、裁判所がアドホックに「不当解雇」についての判例を積み重ねてきた。その定義も整理解雇の4要件の判例で決まっている。これは

- 人員整理の必要性

- 解雇回避努力義務の履行

- 被解雇者選定の合理性

- 解雇手続きの妥当性

という要件で、中小企業の場合は解雇しないと倒産する場合、大企業の場合は事業部門を閉鎖する場合しか解雇できない。このため中小企業は金銭なしで解雇して労働者は泣き寝入りし、大企業は訴訟を恐れてまったく解雇しなくなった。

必要なのは解雇の「金銭解決ルール」を裁判なしで決めること

これを変えるには、実定法で解雇ルールを決める必要がある。実は民法627条では「雇用期間が定められていない場合は、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。解約の申入れの日から2週間を経過すると雇用関係が終了する」と解雇自由の原則を定めている。これは契約自由の原則という民法の大原則である。

ところが労働法にはこれに対応する規定がないので、解雇ルールを明確にして訴訟の余地をなくすため、2003年に労基法が改正されたが、金銭解決の条件について労使が合意できなかった。このため判例で決まっていた解雇権濫用法理を実定法(のちの労働契約法16条)にするだけに終わり、その後も20年以上にわたって堂々めぐりの議論が続いている。

しかし法改正しなくても日本の外資系企業では金銭解雇がおこなわれている。これは解雇するとき訴訟を起こさないという誓約書をとり、退職金を加算する。つまり裁判なしで当事者の合意で金銭解決すればいいのだが、日本企業では裁判所が不当解雇だと認めないと金銭解決できない。解雇が正当か不当かを裁判で争うより、当事者が金銭で解決すればいいのだ。

現実には裁判の和解で4~7ヶ月分の和解金が支払われることが多く、事実上の金銭解決の相場ができている。これを立法化して金銭解決ルールを決め、基準となる退職金の加算額を明記すればよい。これについては経済学者の提案もあり、ここではケースに応じて最高38ヶ月分の補償額を法律で決め、それ以上については労使の交渉で決める。

いずれにせよ日本経済の行き詰まりを打開する上で労働市場の自由化がきわめて重要だというのは、専門家のコンセンサスである。それを妨害してきたのは、高市氏のように「解雇の自由を認めるのは非人道的だ」などと難癖をつける政治家と、正社員の既得権を守りたい労働組合である。

必要なのは解雇の自由ではない(それは民法で決まっている)。問題は解雇の自由を制限する条件を法律で決め、金銭で解決して個人を会社から自由にし、企業経営の自由度を高めて中途採用を増やす労働市場の改革である。