6月末に行った『江藤淳と加藤典洋』のイベントの、冒頭30分がYouTubeで公開されたほか、ダイジェストがデイリー新潮の記事になった。まずは聞き手と文章化を務めてくれた山内宏泰さん、ありがとうございます。

で、自分で言うのはなんだけど、「なんでふたり採り上げたんですか?」という問いに答えて、結構いいことを話してる気がした。

江藤と加藤や、彼らの専門だった「文学」に興味がなくても、それって今日すごく大事な姿勢になっていると思うのだ。なぜなら――

ひとりのみを取り上げてものを書くと、どうしても対象に没入することとなります。たとえば江藤淳だけを取り上げた場合、「江藤淳、推し」となるか、逆にものすごくアンチに振って全面否定するか、になりがちです。

「僕はこの点は江藤さんのほうに近い、でも別の点では、むしろ加藤さんのほうに説得力を感じる」のように、江藤と加藤を並べることで、推しかアンチかの両極に行くことなく、対象と適切な距離を保つスタイルが提唱できるんじゃないか。

段落を改変し、強調を付与

そう。「ひとりだけ」しか眼中にない状態は、その人を褒める(推し)にせよ、貶す(アンチ)にせよ、健康でない。褒める/貶すにも「他の人と比べてどうか」という指標が要るはずが、スキップしがちになる。

それでも歴史が生きていたうちは、まだよかった。数十から数百年の時間に濾過されて「この辺はまちがいない」として残った古典から、ひとりを選べば、一定の水準は保証された。私淑するにせよ、乗り越えてゆくにせよ。

ところが歴史が消え、昔話は要らない、とにかく「いまはコロナ、ウクライナ!」なノリだと、そんなセレクションは働かない。で、たまたまTVに映った1名を権威だと錯覚し、ひな鳥のようについてゆく刷り込みが起きる。

教養はなんの役に立つかというと、周りに誇示してマウントを取るためではなく、対象を常に「なにか」と並べて見ることで信者化を回避する、知の予防接種になる点に意義がある。改めてそんなことを、先月刊の『文藝春秋』8月号に片山杜秀先生が寄せてくれた、拙著の書評に感じた。

太宰治。本書に繰り返し現れる。試金石か、リトマス試験紙か。江藤淳と加藤典洋。2人の文芸批評家の個性が、太宰観の相異から、よく浮かび上がるのだ。

(中 略)

江藤が力の出てこぬ弱いセンチメンタリズムと観たものが、加藤においては、懐の深くて形なく底さえない大器に変ずる。はて、著者は加藤と江藤のどちらに思い入れるか。加藤であろう。

(リンク先で全文が読めます)

見抜かれたかぁー……はさて措き、太宰を「江藤と加藤のあいだ」に置くことで、両者の違いが見える。そんな筆致を採る著者(與那覇)の目論見が相対化されたとき、評者の片山さんと私との異同も姿を現わす、素敵な書評になっている。

私はともかく、太宰にせよ、江藤にせよ、加藤にせよ(あと片山さんにせよ)、熱心なファンが多い。それ自体はいいことだけど、対位法のように組み合わせることで、誰かのファンやアンチにならずとも、彼らの作品を味わいやすくなる。

本来「歴史を書く」とは、そんな空間を作る営みだった。歴史をどの程度、誰か(たとえば指導者)を絶対視せずに語れるかが、国や社会の「自由の目安」になるのは、そのためである。

いや、別に誰かを「推し」てもいい。人間は複雑で、かつ年を重ねることで変化するから、互いの成長や老熟につきあえば、必ずどこかで見方が変わる。それを受け入れられるかが鍵だ。

加藤典洋にせよ、山形から上京し東大の仏文科に進んだ際には、太宰治をむしろバカにしていた。田舎臭く湿っぽい上に、学生運動で意気軒高だった加藤には、端から人生を投げている「負け組」めいて見えたのだろう。

いまから考えれば滑稽だが、大学への反抗心があり、……最後まで〔卒論の〕指導の教師をなしで通した。結局一度も誰にも見てもらうことなく書き終え、それを提出し、面接審査を受け、何とか卒業だけはしたが、語学力不足のために大学院の試験は落ちた。

大学を出る頃は、会う人ごとに、こういう学生にはいてほしくない、と思われる、いかにも薄汚れた、みすぼらしい、元暴力学生になり果てていたのである。

卒業に先立つ二年ほどは、もう書物の類はほとんど読めず、ほぼ唯一、手元におかれたのは、中原中也の日記、そしてエッセイと断章だけだった。わたしは高校生の頃、誰もが口にする二人の文学者を毛嫌いしていた。太宰治、中原中也がその二人で、その二人が結局現在の自分にとって大切な文学者となった、

10-11頁

(拙著では、274-5頁で参照)

国や社会の歴史を感じとりにくいなら、個人でもいいから、「時間の幅」を取ることが見え方を多様にする。それを経て、やっぱり自分にとって大事だなとして残るものが、その人の古典になる。つまり、ホンモノだ。

逆に信者ビジネスを目論むニセモノは、「いま、この瞬間」ばかりを押し売りしてくる。本人の専門に注目が集まる機会に便乗して、真偽に関係なく「みんなが言ってほしそうなこと」をペラペラ喋り、視聴者を自分に依存させるよう露出し続ける。要は、学問をクスリにする売人である。

しかしそれは瞬間の快楽だから、飲んでハイになっても、いつか効き目が切れる。「釣られたのかな?」と不安も募る。しかし売人と組んで言論を売る反社みたいな業界人は、「もう ”ホットイシューじゃない” ネタは検証しないんですね~」と嘯き、次のおクスリを売り込み始める。

危機の時代は、そんなビジネスにはうってつけだ。国民全員が特定の話題に関心を持ち、何を言ってほしいかもだいたい見当がつくからだ。

平時なら自己啓発の業者が営む事業に、政府や学者が乗り出して、公金どころか公的な関心をチューチューし、信者化してポケットマネーを吸い上げた。それが2020年代の実情で、前世紀の最も危険な頃にも似ている。

だからそんな時代に必要な「ワクチン」は、歴史であり古典である。同調圧力とともに迫ってくる瞬間から身を剥がして、違った時間軸で現在を相対化するテキストを持っていれば、簡単には誰かの信者にならない。

『江藤淳と加藤典洋』は、タイトルのとおり2種混合のワクチンだけど、それぞれが批評家として参照した(太宰ほかの)作品からも、オーガニックな成分をずいぶん取り込んだ。ぜひ多くの人が、「いましか見えない」時代からの出口を、見つけるヒントになれば嬉しい。

参考記事:

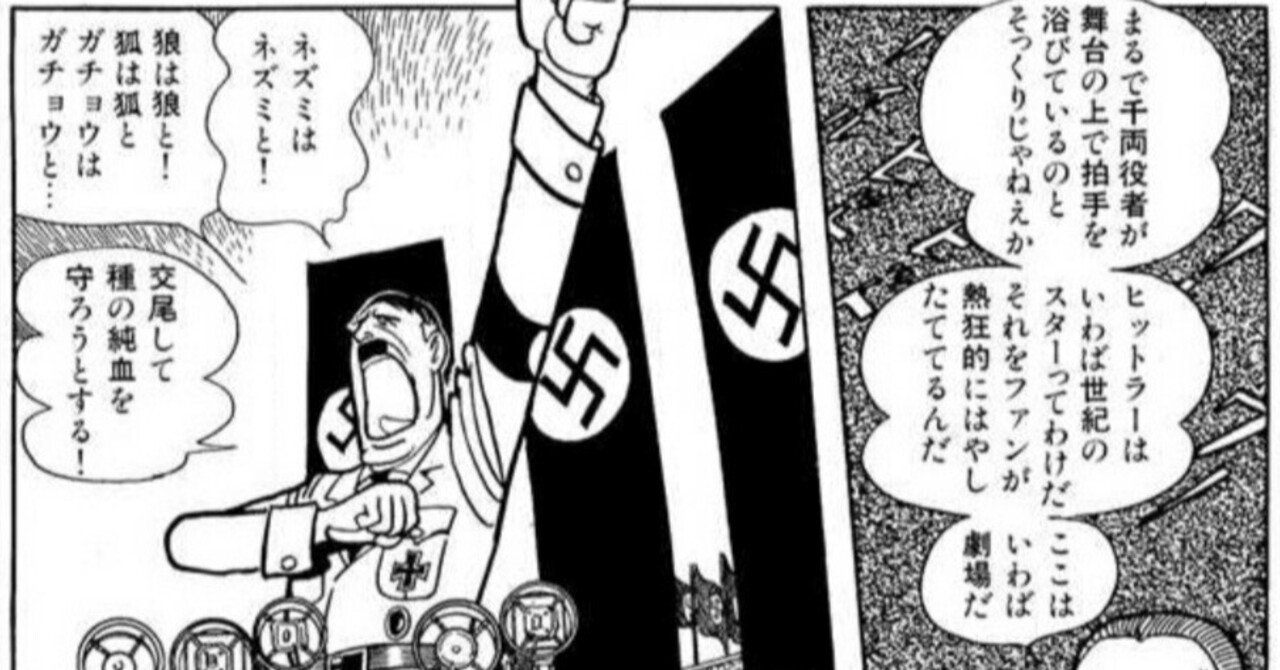

(ヘッダーは、手塚治虫『アドルフに告ぐ』の電子版1巻より。こちらの記事以来の登場ですね)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年8月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。