本好きなら覚えがあるように、図書館に予約した本の順番がやっと回ってきたら、もう「賞味期限」が切れていた、という例は多い。

「じゃあ買えよ」という話だし、なのでぼくの本もなるだけ買ってほしいのだが、ピンとこないけど「押さえてはおくか」くらいの書籍にも、毎回お金を出せるのは、一部の人だけだろう。

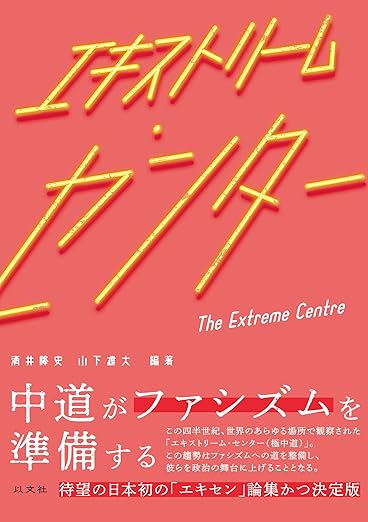

で、この度そうなった本が、こちら。

本書を通じて日本へと本格的に導入される「極中道」(既存の文献では「過激中道」と訳される事例も見られる)、あるいは「エキセン」(酒井隆史)は、分析概念としての有効性もさることながら、政敵批判のレッテルとしても十分に機能することから、今後は風見鶏たちによる取り合いに発展することが予想される。

山下雄大氏、p.116(強調は引用者)

刊行日は2025.9.16

はぁ(笑)。なんでそんな自信満々なのか、よくわかんないし、誰もが「うおおおッ、極中道の概念を正しく使えるのは俺さまだあぁッ!」と殺到する事態は、もちろん起きてない。

とはいえ、気持ちはわかる。

不人気な石破茂・保守政権の下で、2024年10月の衆院選では国民民主党、25年7月の参院選では参政党と、当初はノーマークだった野党が躍進して、注目をひとり占めした。これは、

「うおおおおッ、保守が低調ないま、今度こそ伸びるのは立憲・共産! 立憲共産党大躍進へ!! うおおおおおッ!!」

と考えてきた人には、面白くない。なので、判明した民意の中道好みというか、左派嫌いを「あいつらこそ極端で、視野が狭いんだッ!」とバカにしたくなるわけだ(参政党は中道というより、極右と呼ばれているが)。

ところが本書が出たまさに翌月(苦笑)、自民党は中道寄りの石破氏を下ろして「ゴリゴリに右」の高市早苗氏を総裁に選出し、これまた「ゴリゴリに新自由主義」な維新の会と組んで、爆発的支持率の新連立を発足させる。

で、その高市政権が衆院解散に出るいま、歯止めになるのは連立を離脱した「中道」の公明党と、かつての「中道」が分裂した立憲・国民のW民主党の提携しかあり得ない。「極中道はイヤだぁ!」みたくだだっ子する余裕は消えたのだ(涙笑)。

皮肉にも本書の意義は、なぜ「極中道」の概念が日本で空振りに終わったか、その理由を “身体を張って” 示したところにある。それはもともとフランス革命史の研究から生まれた、特殊フランスな発想だった。

概念の初出が2005年なのか(p.4)、それとも2019年か(p.49)、1冊の中でも記述がブレるのが学者の寄せ集め論集によくある “雑しぐさ” だが、ピエール・セルナという革命史の研究者が、歴史書の中で提唱したらしい。

王政を廃止した市民革命の祖国として、(世界の)左派が憧れたフランスだが、よく見ると「左」の覇権はいつも一瞬で、だいたいはどっちつかずの日和見主義者が政局を動かし、後からやってきた「右」に乗っ取られる。

有名な名前では、2人のナポレオンがそう、大戦後のドゴールがそう、社会党を現実化したミッテランもそう…と続いて、最新版がマクロンというわけ。ひとつの見方としてはわかるが、他の国にあてはめるのは違う。

編者も内心わかっているのか、「いやいやこの概念、めちゃ切れ味鋭くて、俺らにも関係あるんすよ!」と言いたげに持ち出すのが、

たいてい、ある種の「中道」を装う言説は、みずからがなにがしかを信じることとの距離を強調し、ファシズムのようなものとは対極に位置していると自己呈示するものだからだ。

しかし、事態はそんなに単純ではない。ファシズムと日和見主義とは、微妙な親和性をもっている。

酒井隆史氏、p.10(改行を追加)

という論点なのだが、そんなこと今になって言われてもねぇ…としか、応じようがない。

1968年の冬、晩年(自殺前という意味だが)の三島由紀夫が発表した最も著名な戯曲の主題が、まさにそれなのに、フランス人に習ってもしょうがない。いつもの「はい的中!」な著者いわく――

1934年夏の大粛清で、ヒトラーは正規軍の地位を奪いかけていた突撃隊最高幹部レーム(極右)と、実質的な社会主義政策の断行を唱える党内左派領袖シュトラッサー(極左)の双方を抹殺しました。

これは日本史でいえば、20年代末の共産党弾圧から36年の陸軍皇道派鎮圧(2.26事件)を経て、総動員体制があたかも中庸なものとして国民の前に現れるプロセスの圧縮だというのが、三島自身による解説です。舞台の最後の台詞は「政治は中道を行かなければなりません」でした。

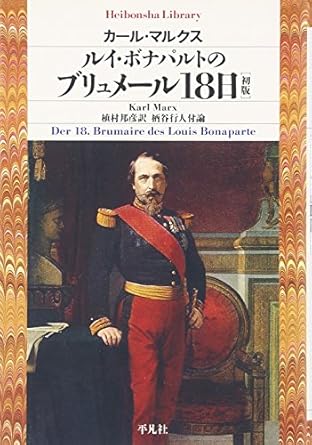

昭和日本が10年を要した過程を数日でなしとげた点に天才を認めるとはいえ、三島が描くヒトラーはマルクスにとってのルイ・ボナパルトと同様、自分が実際には(装いに反して)あらゆる立場を代表しえない矛盾に直面し、中道という表象にすがって安堵する凡人です。

拙著『歴史がおわるまえに』382-3頁

(算用数字に改定)

初出は『中央公論』2018年12月号

こうした教養がちゃんとあれば、海外から入ってきた目新しい用語に釣られない。「前からあったよね」と思って、落ち着いて接するから、先鋭な政治の議論もヒートアップせずにできる。

これが、ホンモノの “人文知” の効能だ。モメそーな政治の話題は最初から回避しますね、なので始終ニコニコってか作った笑顔ですね、だから分断の存在を糊塗するのに最適! な “ニセモノ人文主義” には、それができない。

…と書くと、「でもあなたもこのnoteで、むやみと政治的に対立する陣営にレッテル貼りましたよねぇ~はい論破」とか言って、”勝った気な人” が出てくるけど、違うんだなぁこれが。

まさに「中道」の平和主義、すなわち専守防衛のポリシーに従って、やられたとき “だけ” やりかえすのが、戦後批評の正嫡を継ぐ者のやり方。現に、他人のことを「エキセン」だなんだと、Disる人がいるからこうなるんです。

はい、昨夏のMastodonのツリーからどうぞ。

2025.8.10

この三宅芳夫氏は千葉大学教授で、社会思想史ではけっこう実績のある研究者だ。『エキストリーム・センター』でも50ページも喋ってて、「フランス現代思想」に括られがちな領域の内側のドロドロが学べ、勉強になった。

しかしアカデミックな業績がいちおうあって、ちゃんとしたポストを得てる人でも、「内心考えてること」がこのレベルだと、なんていうか大学とか学問の価値そのものが揺らぎますよね(笑)。

同日

いやー、すごい。てかこれが陰謀論じゃなかったら、なにが陰謀論なのか。東大駒場で博士号をとって(その点で “先輩” です)、国立大のテニュアの教授になっても高校までの学歴を引きずり続ける姿は、なんかもう壮絶だ。

ふつうに考えて、ぼくが東浩紀氏より「物を知っている」ってことはないし、安野貴博氏のように何億円も持ってないけど、著名な人たちに混じって「イデオローグ」とまで呼んでもらえるのは、悪い気はしない(苦笑)。

よいですか。ちゃんとした学術書、それも知識人論をいちおう書いてる大学教授でも、中身はまぁこんなものです。公平に言って、本名かつ公然の形で堂々と悪口言うだけ、マシな方でしょう。

なにを言いたいかというと、SNSに鍵をかけて逃亡し、登録制の媒体に籠ってサブスクビジネスを始め、誤情報を拡散しても歴史を修正して居直る、単著なしのセンモンカを信じる人は、知の底辺だということですね(笑)。

というわけで、昨年に「戦後批評の正嫡」を継いだのに加えて、今年からは「中道のイデオローグ」もやることになりました。政局が大変ないま、ぜひ多くのご支援を、よろしくお願いします!

参考記事:

(ヘッダーは、先月上演の『わが友ヒットラー』)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2026年1月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。