Sean_Kuma/iStock

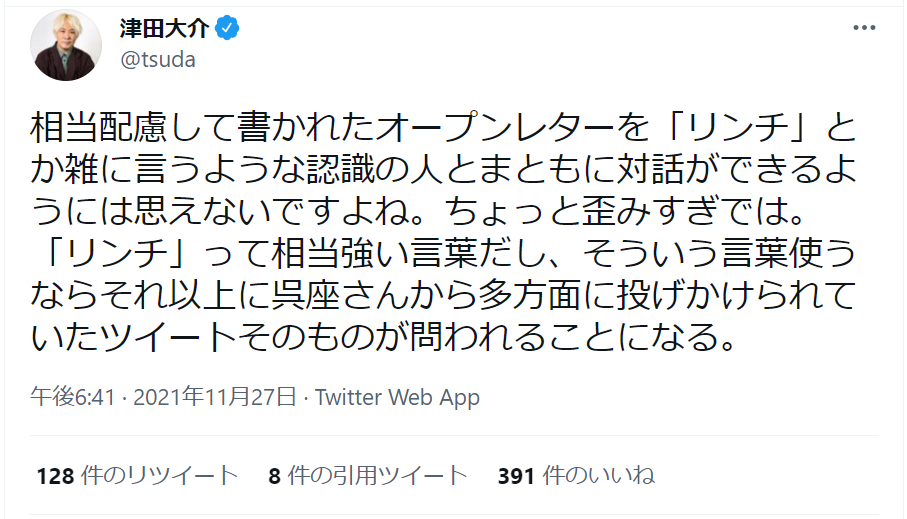

本連載のなかでも11月27日朝に公開した前回(第8回)はとみに反響が大きく、4月4日に出された呉座勇一氏(国際日本文化研究センター。以下、日文研)の炎上をめぐるオープンレターについて、その当否を問う論争が再び盛んになったようだ。もっとも議論の質には高低があり、たとえばレターの呼びかけ人であった津田大介氏は同日夕のツイートでこう述べている。

拙稿のタイトルは「オープンレターがリンチになった日」なので、津田氏のいう「「リンチ」とか雑に言うような認識の人」とは私を指す(少なくとも含む)ように思うが、それなら堂々とリンクを張って是非の判断を読者に委ねてはどうだろうか。対立する相手の文章はフォロワーに読ませず、「あいつは無視していい人間だ」(大意)とのレッテルを貼って存在自体を視界から消そうする、そうした「ネット言論人しぐさ」が日本のメディアへの信頼を蝕んでいることは、連載第7回で指摘したとおりである。

なにより、私はオープンレターの文面については「日本歴史学協会の声明文に比べれば、かなり丁寧に書かれてはいる」(連載第2回)と一定程度評価した上で、むしろそれを署名運動の道具として活用した点について「ネットリンチだ」と批判してきた。それに対し、レターの文面が「相当配慮して書かれた」からリンチではないとする津田氏の主張は、論点をずらしており、反論として成立していない。

津田氏の駁論がこうした「雑」なものになるのは、当該のレター自体が(呼びかけ人のうち誰がどの部分に文責を負うのかが不明だという意味で)「雑」な形で成立したことの帰結でもあろう。同氏自身、11月24日の自らのネット配信(現在は会員限定公開)では、編集者的な観点でアドバイスしただけで自分は起草者ではない、という趣旨の発言をしていた。

津田氏以外のオープンレターの呼びかけ人たちが、近日はこの問題に関しほぼ口を閉ざしているため、オンラインでは主たる起草者は誰だったのかといった「犯人捜し」も盛り上がっているように見える。しかし、そうした営為はしばしば風説の温床となり、時として「冤罪」を生む可能性もあろう。

そのため、残存するツイート等で裏づけられる範囲で、4月4日のオープンレター公表に至る経緯を可能なかぎり精密に、私なりの(つまり、外部の)視点から復元しておきたい。

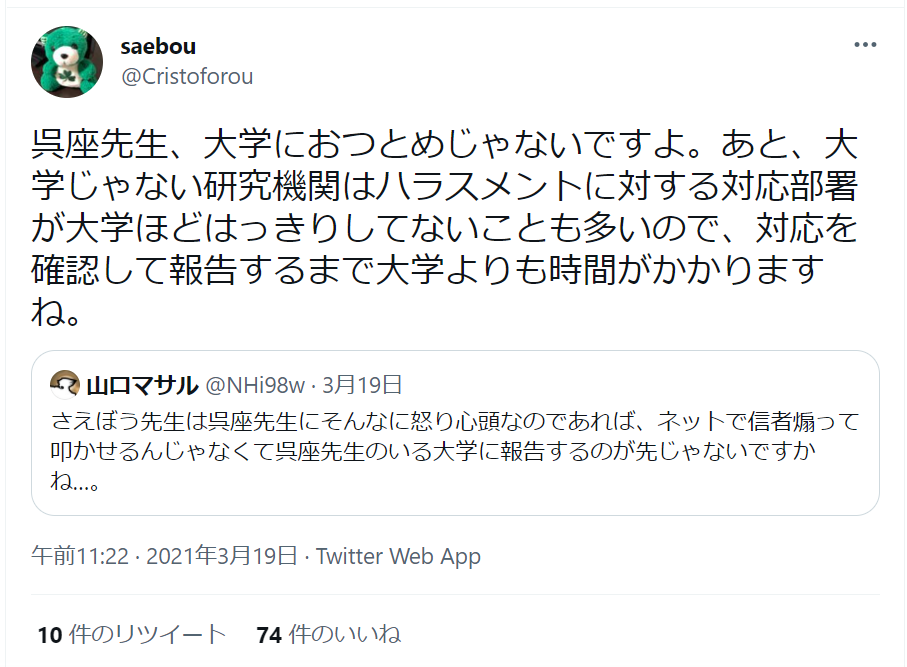

連載第6回で経緯を詳論したとおり、北村紗衣氏(武蔵大学)による抗議をきっかけに呉座氏をめぐる炎上が始まったのは3月17日の午後である。当初は、北村氏は呉座氏が所属する日文研に対してアプローチすることに積極的ではなかったようだ。19日昼の以下のツイートが、それを物語っている。

大学に比して研究所はハラスメント対応が手薄だとする主張の根拠は不明だが、「日文研に通報し、呉座氏に謝罪するよう促してもらう」のではなく、呉座氏の行為の不当性をネット世論に直接訴えることをこの時点で北村氏が優先していたことは、間違いないといえる。

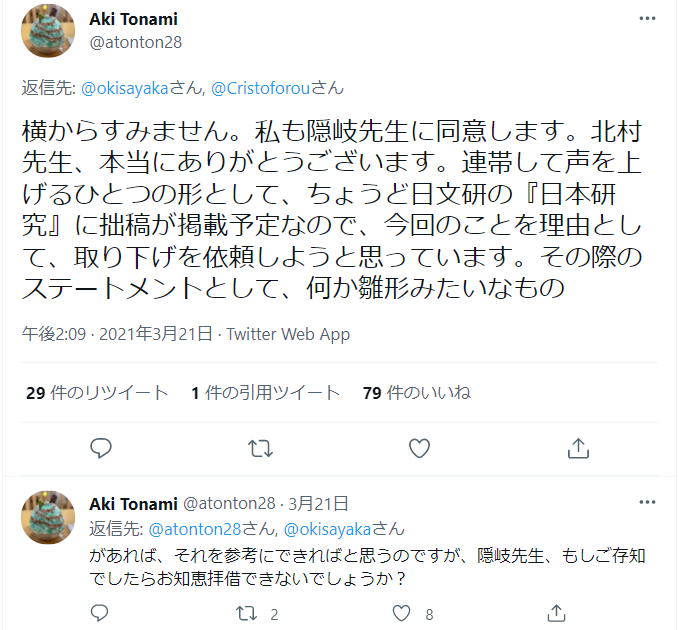

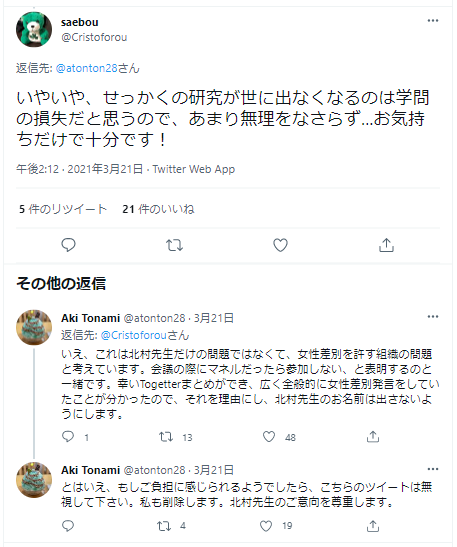

翌3月20日の夜に、呉座氏がTwitter上で北村氏に対し謝罪の上、鍵アカウントを開錠して過去の発言を一般に公開し、結果的に大炎上へと発展する。注目すべきは、その翌日にあたる21日の昼に、当初はオープンレターの呼びかけ人に名を連ねながら現在は名前が消えている礪波亜希氏(筑波大学。連載前回参照)が、以下のように発言していることだ。

@atonton28 というアカウントが礪波氏本人であることは、他のツイートから明らかだが、彼女の発言はいかなる論理に立つのかが皆目わからない。呉座氏は鍵アカウント(=一般には非公開)で発言していたのだから、その内容に問題があったにせよ、日文研が「発言内容を知った上で容認していた」とは言えない。しかし礪波氏は「今回のことを理由として」、その日文研の定期刊行物(『日本研究』。末尾の付記も参照)から自身の論考を取り下げ、呉座氏個人ではなく所属機関にダメージを与えたいと主張する。

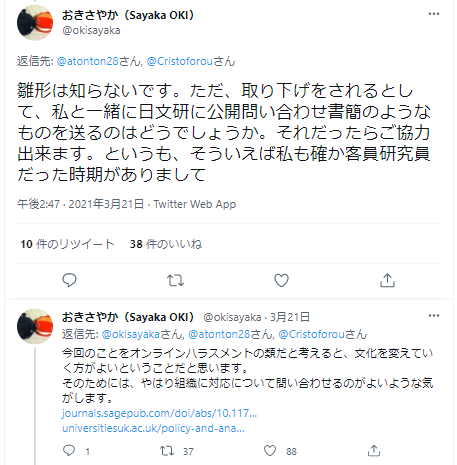

そうした自らの行動に際して「雛形」が欲しいというのも、いささか理解しがたい発想だが、これは近年の欧米で流行するキャンセル・カルチャーに範を求めたものかと思われる(批判的な概観および考察として、こちらが優れている)。これに対し、やはり後にオープンレターの呼びかけ人となる隠岐さや香氏(名古屋大学)は、以下のように応じている。

「私と一緒に日文研に公開問い合わせ書簡のようなものを送る」とある点に注目されたい。ここから直ちに4月4日のオープンレターが生まれたとまでは即断できないが、おそらくこれが最初期に口にされた、類似の構想であったことは間違いない。

重視すべきは、呉座氏が鍵アカウントを開放し、その発言が一般にも読めるようになってから丸一日も経っていない時点で、礪波氏が呉座氏個人ではなく所属機関(日文研)をターゲットとする行動を発案し、隠岐氏も「私も確か客員研究員だった時期がありまして」と応じて、自身が関係者であった過去を活用すると表明していたことだ。

彼女たちが呼びかけ人を務めていた(いる)以上、一部で語られているオープンレターは「日文研への圧力を意図していなかった」とする解釈は、はじめから成り立ち得ないと言えよう。

一方でオンライン上では、オープンレターの主たる起草者として、やはり呼びかけ人である小宮友根氏(東北学院大学)を挙げる伝聞をよく目にする。これはおそらくレターの公開日である4月4日に、北村紗衣氏が「小宮さんが中心になり……オープンレターを作ってくださいました」(原文ママ)とツイートして、賛同者を募ったことに由来しよう。

オープンレターの文面には、呉座氏の案件とはまったく関係のない「トランスジェンダーの人びとへの差別的言動などにおいても同様によく見られる」云々との唐突な一節があり、これをトランスジェンダー擁護の活動をしている小宮氏の文章と見る向きは多い。しかしそれ以外の部分は手がかりがなく、また2019年2月に出されたトランスジェンダー女性が「女子校・女子大」に入学する権利を主張する声明では、小宮氏のほかに、やはり後にオープンレターの呼びかけ人となる清水晶子氏(東京大学)も発起人となっている。

北村氏のツイートとトランスジェンダーへの言及文面のみでは、レター全体が小宮氏の筆になるのかは判定しがたいのが現状と思う。管見の限りでは、呼びかけ人のうち河野真太郎氏(専修大学)も「私も関わらせていただいた声明文」(原文ママ)というツイートを5月下旬に残しているが、これも文章作成に具体的に関与したという趣旨なのかは未詳である。

なお連載の前回でも触れたとおり、オープンレターのうち文面上も看過してはならないのは、一切の物証なく呉座氏を「歴史修正主義者」のように誹謗した一節である。その文言と酷似する主張を当時公表していたのは、レターの一般署名者でもあるコラムニストの藤崎剛人氏だが、彼がその旨を記事にしたのは、レター公開の前日である4月3日だ。

まさか記事内容を精査せずわずか1日で、「呉座批判に便利だから使おう」と便乗してレターの起草者が文面に取り入れたとは、常識的には考えがたい。藤崎氏は研究者として北村紗衣氏と親交があるようで、3月23日には呉座氏と親しかった出版社から両名宛てでの謝罪の表明を受けてもいるが、しかし同氏の見解を、呼びかけ人である北村氏がレターに反映させたと断定する根拠もまた十分ではない。

確実に言えるのは、①呉座氏による過去の発言内容の公開が、3月20日夜である以上、オープンレター作成への試みは同日以前には遡り得ないこと。②そして問題の判明後、最初期といえる21日昼に(呉座氏個人ではなく)日文研を標的とする抗議行動の構想を表明して同志を募った礪波亜希氏が、レター公開の当初は呼びかけ人に名を連ね、しかしなぜか現在はレター上からその姓名を削っていることだ。

オープンレターの狙いに「呉座氏を処分するよう、日文研に対して圧力をかける」ことが含まれていたのか否かが、進行中の訴訟とも関連する問題となっている以上、礪波氏には自身の行動を説明する責任があろう。彼女がその任を果たさないなら、最低でもレターの主宰者が「なぜ同氏の名前を、現在は呼びかけ人から外したのか」について明らかにすべきだ。

日文研を相手とする抗議活動を最初に提起し、共に呼びかけ人となる同志までも募っていた人物が、その後にレターを「書き逃げ」したまま姿を消すことは許されない。

私は2007年から15年まで7年半、地方公立大学で准教授として歴史学の教鞭をとったことがある。そうした者にとって、日本を代表する研究機関の所属者を含む人文系の識者多数が、勢いだけの「雑」な形で集まっては責任も取らずに霧散する、ネット・アクティビズムの名を借りた「言い逃げ型」の社会運動ごっこに身をやつす姿は見るに堪えない。

その結末は必ず彼(女)ら自身の上に、社会的な信用の喪失として降りかかるだろう。ある意味ではそうした、わが国の人文学の惨状という集合的な相互行為の全体こそが、

(付 記)

礪波亜希氏が3月21日に提唱した、日文研の刊行物への寄稿「取り下げ」の帰結については、彼女が「拙稿」という表現で指す内容が本人以外には不明であるため、厳密に確定することは困難である。ただし同日の時点では、北村紗衣氏が「その必要はない」(大意)とたしなめたのに対し、礪波氏は当初取り下げへの意欲に満ちていたように見受けられる。

礪波氏の当該ツイートが削除されていない以上、寄稿の撤回は望まないと述べた「北村先生のご意向」に反して、同氏は日文研側に取り下げの意思を伝えたと推測するのがひとまずは穏当であろう。しかし、少なくとも書誌上の発行日が2021年3月31日となっている『日本研究』第62集には、礪波氏による「書評 デイビッド・レーニー『希望の帝国 : ニッポン衰退の感傷的政治』」が掲載されている。

礪波氏は自身がTwitterで述べたとおりの寄稿取り下げの通告を、日文研に対して行ったのか否か。かつ発行日から逆算すれば刊行目前だったと思われる、第62集への自身の原稿掲載を認めるに際して、「日文研が呉座氏に処分を科すこと」といった条件をつけたのか否か。これらは呉座氏の「解職」とオープンレターとの関連を問う最重要の論点であり、礪波氏は公的機関に属する研究者として、事実を明らかにする義務がある。

【追記】

本稿執筆時には一般に公開されていた礪波亜希氏のTwitterアカウントは、「鍵付き」に転じたようだ(12月4日9:00現在)。これが、「呉座氏が鍵アカウントの内側から一方的に他の研究者を批判するのは卑怯だ」とする主張から始まった抗議活動(連載第6回参照)の、惨めな結末である。

【追記:12月10日】

本記事で批判した礪波亜希氏から、12月9日夜に公式な回答と丁寧な事情説明がなされた。私としては(少なくとも現時点では)真摯に書かれたものとして受けとめたいと思う。私の批判記事の読者は、ぜひ中立的な視点で、礪波氏の回答も併読された上で、双方に対して当否の判断を下されたい。

また連載第4回の末尾で述べたとおり、私は人間は誰もが誤りうる存在であり、むしろ自身の失敗や問題点を認めて立ち直ろうとする人を、社会は支援するべきとの考えに立っている(したがって呉座勇一氏の誤りについても、一貫してその立場で言及してきた)。読者各位には礪波氏に対して、穏当な論評の範囲を超えた揶揄や個人攻撃等を決して行われることのないよう、強く要請する。

■

與那覇 潤

評論家。歴史学者時代の代表作に『中国化する日本』(2011年。現在は文春文庫)、最新刊に『平成史-昨日の世界のすべて』(2021年、文藝春秋)。自身の闘病体験から、大学や学界の機能不全の理由を探った『知性は死なない』(原著2018年)の増補文庫版が11月に発売された。

【関連記事】

・「言い逃げ」的なネット文化を脱するために:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える①

・「言い逃げ」的なネット文化を脱するために:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える②

・嶋理人さんへの警鐘:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える③

・専門家を名乗る学者が起こす「専門禍」:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える④

・北村紗衣氏の「事実誤認」についての疑問:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑤

・北村紗衣氏の「指摘」に応える:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑥

・SNS言論人の典型北村紗衣氏を論ず:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑦

・オープンレターがリンチになった日:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑧