厚生労働省公表の「毎月勤労統計調査」は、全数調査が必要な対象事業所の一部の調査をせず集計し、長年の間、偽装していたことが明らかになった。

実質賃金は国民の平均的な生活実態を評価するために非常に重要な指標であり、許されざるべき暴挙である。

自民党サイトより:編集部

今回の調査の偽装により、実質賃金がアベノミクスの偽装にもつながるということで野党は本国会で猛攻をかけようとしているが、このことは先の国会で、立憲民主党の枝野幸男代表による2時間43分にわたる安倍内閣不信任決議案の趣旨弁明の中でも同様の発言がなされている。そして、それは機関紙である立憲民主号外(資料編)[2018.7.30]に収録されている。

上述の紙面では「アベノミクスの成果なのかどうかは別として、株価あるいは輸出企業を中心とした企業収益にはよい数字も見られていますが、実質賃金や個人消費には全くつながっておりません」との記述と下記の図面が記載されている。

実質賃金が上がっていないこと、またそれについて言及していることは今に始まったことではない。

もはやこの数字自体信じられないわけではあるが。

図1:立憲民主号外(資料編)[2018.7.30]

確かに実質賃金指数は上がっていない。

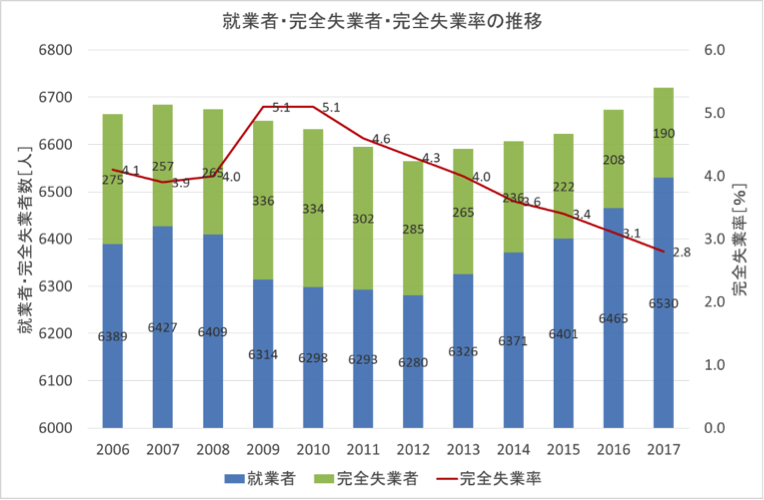

原因として考えられるのは主要因として、完全失業率の低下、高年齢者雇用安定法による企業の再雇用の促進、この2つが考えられる。

完全失業率に関しては最新のデータとしても下がり続けている。

図2に完全失業率の推移を示す。

※データは就業状態別15歳以上人口(労働力人口,就業者数,完全失業者数,非労働力人口,労働力人口比率,就業率,完全失業率など)(1953年~)を参照した。

完全失業者が働き始めた場合、ほとんどの場合は平均賃金よりも低い給与所得であるため、実質賃金が低下する側に働く。

この要因による実質賃金の低下は「悪」なのだろうか。

図2:就業者・完全失業者・完全失業率の推移

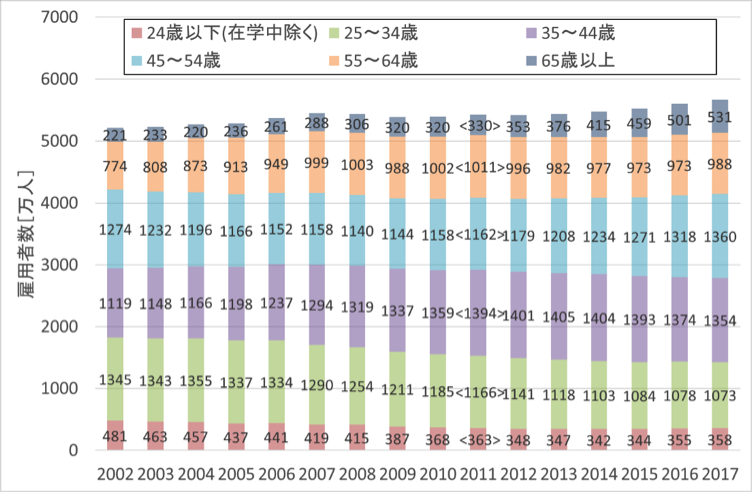

図3に年齢別雇用者数の推移を示す。

※データは総務省統計局:年齢階級(10歳階級)別就業者数及び年齢階級(10歳階級),雇用形態別雇用者数(正規の職員・従業員,非正規の職員・従業員(パート・アルバイト,派遣社員など))(2002年~)を参照した。

年齢別の雇用者数、つまり雇われている人の人口の推移を示す。

データは5歳刻みではなく15歳からの10歳刻みのみのデータしか公表されていない。

高年齢者雇用安定法による企業の再雇用の促進は60~65歳に適用される法律ではあるが、定年が廃止されて、高齢者が働く風土は65歳以上の雇用を押し上げつつあることが示唆される。

そしてほとんどの会社が再雇用をする場合は給与が大幅に減少させるため、実質賃金の減少に反映される。

少子高齢化による当面の納税義務者数の減少、社会保障費の増大が将来を先行き不安にさせ、それが再就職するきっかけになっている可能性もあるが、いきがいともなっている。

高齢者が労働することを進めた副作用が実質賃金の低下を招いていることも悪いことなのだろうか。

図3:年齢別雇用者数の推移

このような要因で実質賃金が低下したことを声高に叫ぶのは、経済オンチ、もしくはパフォーマンスのほか何物でもない。

偽装に関しては、民主党時代も含まれることから、超党派で厚生労働省の統計部局に切り込んでいただきたい。

また健康年齢に関する闇についても先日、掲載させていただいたのでこれも合わせて、闇をあばいていただきたいものである。

加藤 拓磨 中野区議会議員 公式サイト