毎月の寄稿はこれで最後となった。そこで少し長くなるが、改めて持論を展開したい。

「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵しています」――上皇陛下は、天皇陛下として迎えられた最後の誕生日会見で、こう述べられた。

天皇陛下として最後の誕生日会見(2019年12月、宮内庁サイトより)

ただ、グローバルな視座から振り返ると、「世界の平和を意図する」はずだった「平成」の意義とは裏腹な時代であった。他ならぬ陛下御自身が上記会見でこう述べられた。

平成元年の秋にベルリンの壁が崩れ、冷戦は終焉を迎え、これからの国際社会は平和な時を迎えるのではないかと希望を持ちました。しかしその後の世界の動きは、必ずしも望んだ方向には進みませんでした。世界各地で民族紛争や宗教による対立が発生し、また、テロにより多くの犠牲者が生まれ、さらには、多数の難民が苦難の日々を送っていることに、心が痛みます。

おそれながら、加えて1990年(平成2年)のイラクによるクウェート侵攻、そして翌年1月から始まった湾岸戦争も挙げたい。

湾岸戦争「砂漠の嵐」作戦を展開する米軍機(米国防総省撮影)

当時の日本政府(海部内閣)は「自衛隊を危険なところへは行かせません」と間抜けな答弁を繰り返し、「国連平和協力法案」は廃案に…。中東の石油に最も依存する先進国であったにもかかわらず、日本は自衛隊を派遣できずに終わった(掃海艇派遣は戦後)。当然のごとく米政府や米議会はこう疑問を抱いた。

日本は、原油輸入の実に七割を中東に頼っており、そのうち十二%はクウェート、イラク産だ。われわれは、なぜ、他の経済大国のために血を流さなければならないのか。自分の経済的利益だけを専らにし、世界秩序の維持には何ら責任を果たそうとしない、わが同盟国日本は『極東のクウェート』ではないのか。(手嶋龍一『一九九一年 日本の敗北』新潮社)

そのクウェートが戦後、参戦国などに感謝決議をし、米紙「ワシントンポスト」に感謝広告を掲載したが、そこに「JAPAN」の五文字はなかった。まさに上記書名のごとく、平成日本は「敗北」を遂げた。

17世紀のオランダは「ただ自己中心の経済利益にだけ専念」した。「十七世紀のオランダと現在の日本が酷似しているのは、その反戦思想である」――岡崎久彦が名著『繁栄と衰退と オランダ史に日本が見える』(文藝春秋)でこう書いたのは発行年の1991年(平成3年)以前だが、それは令和となった「現在」にも当てはまる。反戦平和思想(パシフィズム)は今も日本を覆っている。岡崎は最後に以下の引用を掲げた。

英国人は繰り返し同じ疑問を持った。われわれのように強く勇敢な国民が経済的に困窮していて、自分達のための戦いも金を払って他国民に戦ってもらっているような卑怯な商人どもが世界の富を集めているのは、果たして正しいことなのか?(原典はエリス・バーカー著『オランダの興亡』)

英国人は同じ疑問を平成の日本人にも抱いた。湾岸戦争のときだけではない。

2001年(平成13年)の同時多発テロを受けた対テロ活動として、日本はインド洋上での給油支援などを実施していたが、民主党へ政権が交代するや活動は終了。当時の防衛大臣は「マニフェストにもちゃんと掲載してあります」、「『感謝している』という声も良く聞きますけれども、極めて限定的なところでそういう評価になっている」と事実無根の理由を挙げ、放言を重ねた。

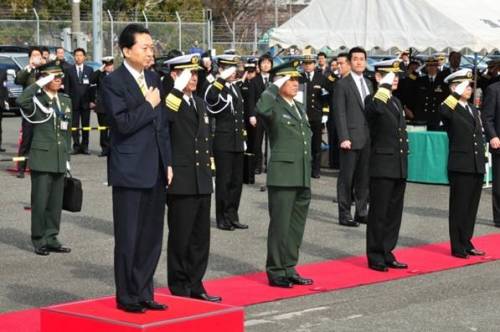

インド洋派遣部隊の帰国行事に臨む鳩山首相(防衛省サイトより)

案の定、英紙「エコノミスト」は「自衛隊を海外派遣するようになって以降初めて、日本は恥ずかしい退却をすることになりそうだ。(中略)厳しい軍事オペレーションを、恥知らずにも他国に任せる昔の日本になってしまうのか」と嘆いた。米紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」(WSJ)も「世界中の戦略パートナーの日本に対する信頼をも消沈させることになろう」と落胆した。

こうして先進国中、日本だけが「テロとの戦い」に参加しない国となった。まさに「自分達のための戦いも金を払って他国民に戦ってもらっているような卑怯な商人」国家と堕したわけである。

振り返れば、平成は大正(時代)と似ていたのではないだろうか。どちらの時代も大震災を経験したが、復興を遂げ、「平和」と一定の繁栄を享受した。護憲運動も盛んだった。なかでも以下の経緯を忘れてならない。

1914年(大正3年)、オーストリア(とハンガリーの二重)皇太子が銃弾に倒れた。この事件を契機とした軍事的な緊張が、4年3カ月に及ぶ第一次大戦に発展する。だが当初は、誰もが早期に収束すると楽観した。

日本人も楽観ないし傍観した。参戦した当事国となったのに、この戦争を「欧州大戦」と呼んだ。当事者意識は100年以上経た今も薄い。日本の陸海軍が何をし、何をしなかったのか、語られることは少ない。

だが、欧州の認識は違う。たとえば『第一次大戦 グローバル革命』(オックスフォード大学出版会・邦訳未刊・2011年刊)が、「参戦国中、最小のコストで最大の利益を得た」国として日本を挙げている(木村靖二『第一次世界大戦』ちくま新書)。

日本は当時から、そう思われてきた。なかでも同盟相手(英国)の軽蔑を浴びた。当時も、英外務次官が「日本は最小のリスクと負担で最大の利益を引き出そうとしている」と語り、駐日大使が「われわれが手一杯の時に、わが同盟国(日本)にいかに失望したかを語る必要はないであろう」と書いた。イギリス政府の公式文書も「日英同盟は虚無の基盤の上に存在しているに過ぎない」と不満をぶちまけた。

日本陸軍は「イギリスのみならず、フランス、ロシア、アメリカなどから数次にわたりヨーロッパへの派遣要請を受けたが応じなかった。(中略)この非協力が日英同盟を解消させる一因ともなってしまう」(平間洋一『日英同盟』PHP新書)。

当時も日本のマスコミは、派兵を「愚論」「愚の極」などと非難合唱した。新聞や雑誌は、同盟国イギリスに不利となる記事を平気で掲載した。それを日本政府も黙認した。当初「戦局はドイツに有利」と唱えていた多くの政治家やマスコミは、とくに1918年以降、ドイツの劣勢が濃厚となるや、こぞって親英論調に転じる。それが逆に、イギリスの日本侮蔑を招いた。

当時の野党も、現在と同様、マスコミ世論を利用した。陸軍とて例外でない。皇軍は「祖国の防衛」が任務の自衛軍であり「出兵の義務を生ずべき理由存在せず」と主張した。官民挙げて抵抗しておきながら、大戦開戦からわずか1か月後、ドイツに宣戦布告する。それも派遣要請された欧州ではなく、中国大陸の青島に出兵し、攻略した。

日本軍の青島攻略戦(Wikipedia)

他方、海軍は遅れ馳せながら1917年、地中海に駆逐艦を含む第二特務艦隊を派遣したが、不幸にも雷撃され、艦長以下59名が戦死する。艦隊の犠牲者数は78名に上った。

イギリスでも、チャーチル(第一海軍卿・当時)が、日本軍の派遣に積極的な姿勢を見せた。派遣を受けて「日本海軍は大きな貢献を果たした」と日本の駐英武官に書簡をしたためている。ロイド・ジョージ首相も「日本は忠実かつ誠実に条約を解釈して、その義務を果たした」と演説した。

だが、第二特務艦隊の尊い犠牲も、日本外交の戦略的な失敗を補うことはできなかった。結局、日英同盟は解消されてしまう。日英同盟を失った昭和日本は、20年後、日米戦争(太平洋戦争)に突入していく。

以上が、明治に日清、日露の戦いを経験した大正日本が歩んだ道である。私には平成日本の歩みと重なって見える。果たして令和は昭和と同じ道をたどることになるのだろうか。日本国と日本人は重大な岐路に立っている。

潮 匡人 評論家、航空自衛隊OB、アゴラ研究所フェロー

1960年生まれ。早稲田大学法学部卒。旧防衛庁・航空自衛隊に入隊。航空総隊司令部幕僚、長官官房勤務などを経て3等空佐で退官。防衛庁広報誌編集長、帝京大准教授、拓殖大客員教授等を歴任。アゴラ研究所フェロー。公益財団法人「国家基本問題研究所」客員研究員。NPO法人「岡崎研究所」特別研究員。東海大学海洋学部非常勤講師(海洋安全保障論)。『日本の政治報道はなぜ「嘘八百」なのか』(PHP新書)『安全保障は感情で動く』(文春新書・5月刊)など著書多数。