NHKの朝ドラ「スカーレット」の舞台として滋賀県甲賀市の信楽が観光客で賑わっている。

平成の市町村合併の前には、滋賀県甲賀郡信楽町だった。狸の置物など陶器で有名な町である。合併で甲賀市の一部になったときは、「いちばんなくなって残念な町名」といわれたこともある。

YAJI/写真AC

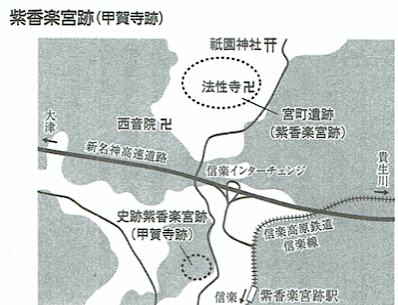

しかし、同じ読みでも紫香楽と書くといっそう優雅なイメージとなる。ここは聖武天皇が紫香楽宮を営んだところだ。信楽高原鉄道の最寄りでは紫香楽宮跡駅付近だ。

奈良の大仏は当初ここで建立されるはずで鋳造も試みられたが、失敗して奈良になったことは余り知られていない。大仏鋳造は技術的にも大変だったし、有毒ガスも大量に出て苦難があったようだ。

紫香楽宮跡は、第二名神信楽インターチェンジのすぐ近くにある。山に囲まれているが深山幽谷というわけではなく、広やかな高原のイメージだ。ここに紫香楽宮跡と甲賀寺跡があって、甲賀寺跡が大仏予定地だった。「宮町」「勅旨」「内裏野」などの地名も残っている。

『古代史が面白くなる「地名」の秘密』より

どうしてこんな山の中に宮をつくり大仏も建造しようとしたかといえば、洛陽の都の郊外にある龍門石窟をイメージしたのでないかといわれる。

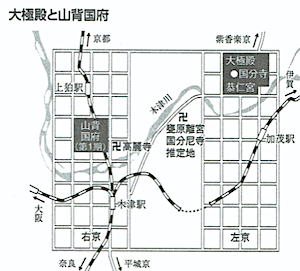

同じく聖武天皇が建設したのが恭仁京だ。こちらは、山背国だが、平城京から奈良阪を越えた背後の木津川を南北にまたいで建設された。洛陽の都に似たプランだ。

『古代史が面白くなる「地名」の秘密』より

聖武天皇が平城京のような立派な都がありながら、この紫香楽宮、恭仁京、それに難波京に次々と移動したのは謎だが、平城京は水運に大きな問題があった。大和川の支流の佐保川の上流で大きな船は遡れない。

そこで、奈良阪を超えて木津川と結んでいたのだが、そこに、恭仁京を建設して、平城京と補完関係の双子都市の建設を意図した。平城京大極殿はたしかに、商業都市であり政治都市としての恭仁京と宗教都市としての平城京という組み合わせは、良い組み合わせだったかも知れない。

![]()

八幡 和郎

評論家、歴史作家、徳島文理大学教授