(その①はこちら)

akshmiprasad S/iStock

地方医師不足を加速させた新研修医制度と新専門医制度

大学病院といえばテレビドラマ「白い巨塔」のように、優秀な医師たちが教授の座を巡って切磋琢磨する権力の象徴…という時代は遠くなった。前回記事のように、2004年開始の新研修医制度によって若手医師の大学病院離れが始まった。また、かつては花形とされた外科・産婦人科のような多忙な科は敬遠され、眼科・皮膚科のような「マイナー科」と呼ばれる「ラクで開業しやすい科」が大人気となった。大学医局は機能不全に陥り、三重大のような地方医大では深刻な医師不足に苦しんだ。

2014年、日本専門医機構が発足した。「専門医の質の向上」を主目的とし「医師偏在に配慮」とも謳われた。2年間の総合研修を終えた3年目医師は専門医機構の定める「内科」「眼科」など19の専攻科の1つを選んで登録し、専攻医として3~5年間の専門科研修を受けることになった。

2018年4月、新専門医制度が始まった。初年度では、全登録者8394中1825人(21.7%)が東京都に集中した。東京都内に在職する一期生は、初期研修1350人から475人増となり、医師の一極集中は更に加速した。研修期間が実質的に延長して6年間になった内科専攻医は前年比-21%と激減し、外科も-6%と不人気が加速した。相対的に研修期間の短い眼科・精神科は更に人気を集めた。新専門医制度の狙いとは真逆に、一極集中と多忙科回避に拍車をかけた。

麻酔科で不祥事が多発する訳

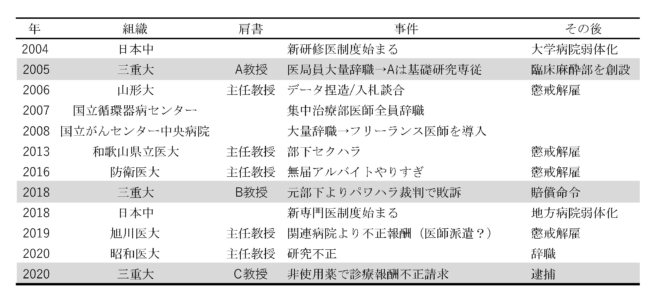

近年の麻酔科をめぐる不祥事ニュースを表にまとめた。かつて麻酔科と言えば「縁の下」的な地味な科で、良くも悪くもニュースにならなかったが、2004年の新研修医制度導入以降は不祥事ニュースが目立つ。初期は三重大や山形大のような地方医大で目立ったが、「国立循環器病センター」「国立がんセンター中央病院」のような都市部の名門病院においても麻酔科医集団辞職が目立つようになった。

外科/内科などの一般科ならば、同僚が辞めた場合は「手術数減少」「入院患者制限」など自科内で調整して、残された同僚が過労に苦しまぬよう仕事量を減らすことが可能である。しかしながら、麻酔科のようなロジスティクス系の分野では、自科のみで仕事量を調整することが困難だ。近年では大学病院においても、病院長から手術数を増加させて相応の収益を上げることが強く要求される。よって同僚が辞めた場合、給料不変のまま他医師の負担増になることが多く、そのまま一気に集団辞職に至るケースが目立つ。

インターネットの発達とフリーランス医師の台頭

また、集団辞職した麻酔科医の受け皿になったのが「フリーランス」という働き方である。麻酔科は手術毎に仕事が完結するので、通訳や大工のように、「手術1件」「1日」のような単位でアウトソーシングすることが可能なのだ。また、同時期のインターネット発達によって、ドラマ「ドクターX」のような医師紹介業者が一般化した。きちんとしたスキルや社会常識のある麻酔科医ならば、難なく転職することが容易になった。

一方、国立がんセンターや三重大など麻酔科医が集団辞職した病院では、大学病院や名門病院と言えど外部からフリーランス麻酔科医を雇うことが一般的になった。防衛医大のように、教授そのものが勤務時間中にバイトをやりすぎて懲戒解雇になった事例もあった。

ママ女医問題が直撃

また麻酔科は女医率が高いことが知られている。日毎に仕事が完結するので、「週3日勤務」のような勤務が可能だからである。封建的と言われてきた大学医局でも、産休・育休・その後の時短勤務のような制度が普遍化した。大学病院の新人勧誘ページでは「外科医の夫を持ち、週3回昼間のみ働くママ女医」のような事例をよく見かけるようになったが、それを裏支えする「当直月7回のアラフォー独身女医」のような事例は見かけない。しかも、両者の収入はさほど変わらないが、不平不満は「マタハラ」として厳しく咎められる時代となった。同僚が産休や育児時短を取得しても、三重大など多くの病院では経営陣から手術件数維持への圧力も変わらない。

かつては研究や高度医療を夢見て大学病院に就職した若手医師も、増え続ける時短女医や終わりのないブラック労働に見切りをつけて、大学病院を見限る事例が相次いだ。

新専門医制度で更に苦境の地方医大

2018年、新専門医制度が始まり、一極集中と多忙科回避が更に加速したのは前述のとおりである。そして、地方医大は更なる苦境に立たされた。若手医師は地方に残りたがらないし、地方に残った数少ない医師にとって大学病院は、かつてのような「権力の象徴」ではなく、「薄給激務のブラック病院」として敬遠されるようになった。

2019年には旭川医大と昭和大学の麻酔科主任教授が不祥事で解任されている。新専門医制度開始以降、三重大を含めて「日本に82人しか存在しない麻酔科トップのうち3人が不本意辞職」ということなり、「個人の責任」というより「地方医大や麻酔科の構造的な問題」と言うべきなのかもしれない。

「ダメ教授は存在できるが、ダメなフリーランスは淘汰される」ことの重要性

山形大・和歌山県立医大・防衛医大・旭川医大・昭和大…と、麻酔科主任教授の不祥事辞職が相次いでいるが、不祥事でスパッとトップを辞職させた組織の方が、後に禍根を残していない。三重大の十数年に及ぶゴタゴタの源流は、問題の多かったA教授を麻酔科教授として在職させたまま、臨床麻酔部教授のような大学における位置付けのはっきりしないポストで、「麻酔科の再生」のような難事業を依頼できる人材を招聘しようとしたことである。古女房への愛が冷めたからといって、別居中の妻がいる状態で「僕を支えて欲しい」と交際や同棲を申し込んでも、まともな女性からは相手にされないようなものである。新しい人生を始めたければ、先ずは過去を清算してから後任者を迎えるべきであろう。

山形大や和歌山県立医大のように、ダメ教授を真剣に探れば「研究不正」「入札談合」「セクハラ」など、何がしか辞任に追い込むタネは見つかるものだ。

82名しかいない麻酔科主任教授の不祥事ニュースが相次ぐ一方で、1000人以上存在するはずの麻酔科フリーランスをめぐる不祥事ニュースは聞かない。「フリーランスは教授よりも優秀」と言いたいのではない。「ダメなフリーランスは簡単に解雇できるので、問題がボヤのうち解決できる」から、不祥事ニュースまで至らないのだ。

三重大麻酔科のような不祥事を防ぎたければ、ダメ教授や問題院長をスムーズに解職できる手続きについて予め定めておくことが、今後の医大病院の存続には必須であると強調しておきたい。