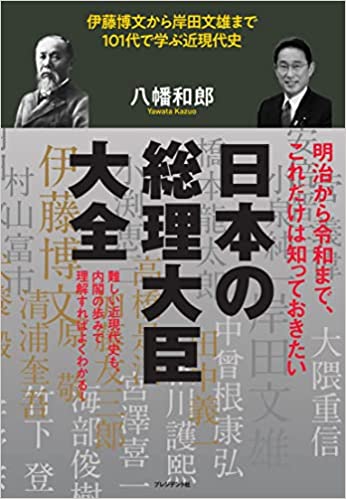

ここしばらく投稿が減っていたのは、『日本の総理大臣大全 伊藤博文から岸田文雄まで101代で学ぶ近現代史』(プレジデント社)という本の執筆に時間がかかったからだ。

これまで書いた「歴代総理の通信簿」と違って、これは首相より内閣に焦点を当てたもの。したがって、暦年にそった「読む政治史年表」として使える。エピローグでは、令和の政治状況の総括といかなる総理が望まれるかを書いている。ほぼ400ページで、資料も豊富ですのでお買い得でもある。

本書は1885(明治18)年12月22日に発足した第一次伊藤博文内閣から、2021(令和3)年11月10日に発足した第二次岸田文雄内閣までの101代の内閣を通して、日本の近現代史の歩みを振り返ったものである。

日本に内閣制度が誕生したのは、1867(慶応3)年に坂本龍馬たちの奔走で徳川慶喜が「大政奉還」を行って朝廷に政権を引き渡すことを宣言してから18年後のことだった。

大政奉還の後、「王政復古の大号令」による新政府の発足、東京遷都(1868年)、廃藩置県(1871年)、立憲政体樹立の詔(1875年)、明治十四年の政変(1881年)、国会開設の勅諭(1881年)といったステップを着実に踏んだ上で、憲法を制定して、それに基づいて国会を開く準備の総仕上げという意味を持っていた。

伊藤博文ら若い政治家らの奮闘は、2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』でも紹介されていたが、薩長が支配する政府が自由民権運動の圧力にしぶしぶ妥協して、天皇優位のまま形だけの立憲体制を創ったのでなく、封建制から脱したばかりの若い国家を欧米と比べても恥ずかしくない近代国家とするための枠組みを、当時の日本の実情に合わせて、苦心して実現させたことが良心的に描かれていた。

それ以降、現在までの136年間に生まれた内閣は101代を数える。といっても、総選挙後に現職の首相が再任されたら「第○次○○内閣」と呼ばれ、戦前は一度辞めた首相が再任されることも多かったので、これまでに誕生した首相は63人である。一人あたりの平均任期は2年余りということになるが、これは世界的にみて著しく短い。たとえば、同じ期間のアメリカ大統領は22人、イギリス首相は26人だ。

海外で首相交代は主として総選挙の結果、与野党が逆転したときに起こるのが主だが、戦後の日本では、自民党が結党以来ほとんどの時期において政権党であり続けるため、党内抗争が主たる首相の交代理由であるという珍しい状況だ。さらに、ほとんど毎年のように内閣改造が行われて、2年勤める閣僚のほうが珍しいという時代すらあった。現在は担当相方式で所掌が柔軟化されているが、以前はもっと硬直的だったし、官邸の権力も弱かった。

戦前にあっては、首相は国会が選出するのでなく、天皇が組閣を命じる方式だった。これが非民主的かといえば、ヨーロッパでは現在も国王か大統領が首相を指名しており、慣習的に第一党を優先しているだけである。また、近年のイタリアやギリシャでは、非議員から成る実務者内閣が出現したこともあり、これは戦前の日本の軍人内閣なども同じである。予算や法律の決定権は議会にあるので、ある程度の民主的統制は可能で、当時のヨーロッパの常識に沿ったものであった。

1885年の内閣制度の発足当初は、薩長を初めとする維新の元勲勢力が主として首相を輩出し、次いでは議会の第一党の指導者や官僚・軍人から選ばれた。そして、大正後半には議会の第一党が首相を出すことが習慣化しつつあったが、昭和に入った1931年の五・一五事件以降は、軍人か官僚から首相が選ばれることが多くなった。

戦後の新憲法では議院内閣制が採用されたが、昭和後半までは官僚政治家が首相になることが多かった。ところが平成以降は、首相は世襲政治家がほとんどを占めるようになって現在に至っている。

また、各国首脳との会談、さらには1975年に始まった先進国首脳会議(サミット)のような国際会議に参加するために、外交手腕の重要性が増している。ただし、留学などの経験の有無について言えば、むしろ戦前の首相のほうが多かったのである。戦争の影響で在外経験を持たない人が多くなった時期もあるが、近年はまた増える傾向があり、最近10人の首相についてみれば、6人が海外での生活経験を持っている。

本書では、101代の内閣それぞれについて、その成立や退陣の経緯、在任中の主な業績・出来事、主たる閣僚構成、首相の横顔などを紹介し、それぞれの内閣がいかなる強みを発揮し、また同時にいかなる物足りなさを残して退陣したかを活写し、今後の政治と制度改革に少しでも寄与できればと願っている。

■