turk_stock_photographer/iStock

経済学大巨人の入れ替わり

経済学の領域だが、マルクスが亡くなった1883年に、世界的な経済学者であるケインズ(1883-1946)とシュムペーター(1883-1950)がこの世に生を受けたことは世界的に周知されている。

『資本論』(1867)のマルクスの後に、ケインズは不朽の『雇用、利子、お金の一般理論』(1936)を著し、シュムペーターは最晩年に『資本主義・社会主義・民主主義』(1950)を残した。

この3冊は今日まで「資本主義」を考える最良の著作として、経済学を超えて社会科学全般でも読み継がれてきた。

哲学でも社会学でも同じ年に碩学が誕生した

分野を広げると、哲学や社会学にも同じ年に巨人が生を受けていることを知る。私の好みでいえば、哲学ではオルテガ(1883-1955)になり、社会学者の間では『大衆の反逆』(1930)がもっとも読まれている。

社会学ではイギリス時代に『コミュニティ』(1917)で鮮烈なデビューをしてのちアメリカに渡ったマッキーバー(1882-1970)がいる。生誕は1年早いが、政治学を含む20冊を超える専門書を出し、アメリカ社会学会が設けた学会賞は「マッキーバー賞」と命名されている。

そして日本にも『勢力論』(1940=1959=2003)を始め生涯の単著が100冊、論文は500篇という偉業を成し遂げた高田保馬(1883-1972)がいて、不滅の業績を残した。ちなみに日本の経済社会学会賞は「高田保馬賞」と称されている。

以上に例示したマルクスからマッキーバーまでの代表作は、現在でも社会学はもちろん他のさまざまな分野の研究でも参照されている。

日本の代表は高田保馬

しかし、日本で社会学と経済学で偉大な業績を残した高田保馬を知る人はもはや誰もいない。

1925年開学当初の九大で初めての社会学と経済原論の授業を行い、後に経済原論を担当した京大と阪大の名誉教授であり、文化功労者として表彰された高田保馬の作品は、まるで故郷佐賀の天山と同じく高く聳えたままであり、数名の例外を除いて、登攀を試みるものはいなかった(富永健一、1971=2003;森嶋通夫、1994;小室直樹、2004、金子勇、2003)。

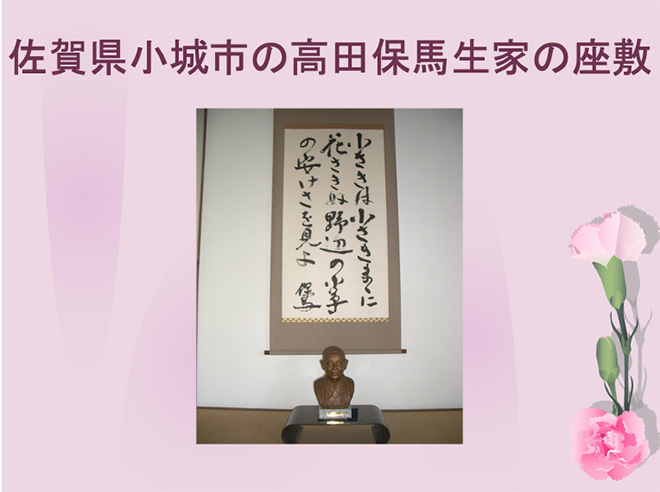

(注)『高田保馬リカバリー』の準備のために高田生家を訪問した際に、座敷に飾られていた掛け軸と胸像を、管理者の許可を得て金子が撮影した(2003年の夏)。

勢力論と人口史観

高田理論は、人間間や企業間の「勢力」が経済関係やその構造全体に影響を与えるとする「勢力経済学」と人口が社会全体を変動させるという「人口史観」を大きな特徴とする。

後者は政治、法律、経済、思想、文化などを変化させる原動力として人口そのものを位置づける考え方である。たとえば、人口が増加すれば、たくさんの職場を必要とし、食糧やエネルギー源を国内外に求めざるをえない。それを支援促進するための法律を政治は用意するし、貧困にあえぐ人々が増大すれば、その動きとともに貧困そのものの考え方も変わり、政府の対処方針も見直される。人口史観とはそのような説明の仕方を軸とする歴史観である。

唯物史観との対決

ただ長らくこの人口史観は不遇であった。なぜなら、高田がこの史観を確立し発表した1920年代から30年代は20世紀前半の日本資本主義の勃興時期であり、それ以降の50年間は経済が社会を変動させる時代であったからである。

すなわちその期間は、商品やサービスを作り出す企業生産力の強弱がすべての社会変動の根源にあり、経済が政治、法律、思想、文化などを突き動かすとするマルクス「唯物史観」が強い説明力をもっていた。

学術的な視点からいえばこの時代の高田は、河上肇を筆頭とするマルクス主義の信者との理論闘争を抱えて、他方では近代経済学の先端を走る位置にいた。ほぼ独自の体系化が終っていた社会学から新分野の経済学への転進であるが、そのためにこの人口史観は社会学での後継者を得なかったし、当時の社会構造の分析にも威力を持ち得なかった。

1970年高齢社会元年からは人口史観が有効

しかし歴史の皮肉か、1972年に高田が亡くなる寸前、日本の高齢化率は7%を突破して、1970年が日本の高齢社会元年になった。これによって初めて人口史観の基盤が日本社会にも現われ、高田社会学は少子化と高齢化(少子化する高齢社会)という日本社会の内圧を解明する重要な理論装置となったと私は考える。

たとえば、高齢者が増大したので、介護保険制度が創られ、地域福祉が新たな政策課題となった(金子、1993)。同時に少子化が進み、年金制度が揺らぎ、社会保障財源論議が開始され、年金制度の見直しも始まった。また、福祉産業への就業人口は着実に増えている。ケアマネジャーやホームヘルパーとして働く女性も多くなった(金子、1998)。

遠視力のある社会学理論

これらは人口が政治、法律、経済、思想、文化の諸分野を変えつつあることの証明である。先見の明とはいえ、この史観は時代の動きからすると80年早く、高田の「遠視力」には脱帽するが、時代を先取りしすぎていたことで、学術的にも政治的にもその影響力が及ばなかった。しかし、21世紀の少子高齢化の時代に最も有効な社会学理論としての宝庫になるといえるであろう(金子、2006)。

以上は私による高田理論短評であるが、直接の弟子である森嶋通夫の評価も聞いてみよう。

森嶋通夫による高田論

高田高弟の森嶋通夫は、高田「追想録」のなかで、「先生の『原理』と『新講』は日本の社会科学の『大和』と『武蔵』である」と書いた(森嶋、1981:179)。

ここでいわれる『原理』とは、高田の社会学界へのデビュー作ともいうべき1400頁の大著『社会学原理』(1919)を指している。また『新講』とはその10年後に刊行された全5冊の総2145頁に及ぶ『経済学新講』(1929-1932)のことである。大正世代の森嶋は日本軍に徴兵されて軍務経験があるかから、戦艦大和と戦艦武蔵の比喩を使ったのだろう。

高田の社会学では、『社会学原理』以外にも『社会学概論』、『世界社会論』、『社会と国家』、『国家と階級』、『社会関係の研究』、『階級及第三史観』、『勢力論』など名著が並ぶ。これらを(A)のグループと命名しておこう。

一方、経済学では『経済学新講』(5巻)の他にも、『第二経済学概論』、『マルクス経済学論評』、『ケインズ論難』、『社会科学通論』、『経済成長の研究』1-3巻(阪大時代の編著)などが挙げられる。これらは高田が研究面で努力を傾注した「大和」と「武蔵」の一翼をそれぞれ担う作品群である。これらが(B)グループを形成する。

その他、(C)として「時事評論」や「自伝エッセイ」の類としては『社会雑記』、『回想記』、『貧者必勝』、『思郷記』、『民族耐乏』、『終戦三論』、『学問遍路』などが刊行されている。

また、本連載で取り上げる(D)「歌集」には、『ふるさと』、『洛北集』、『望郷吟』などがあり、これらも高田著作群大山脈の裾野を形成するものである。

『高田保馬リカバリー』の経験

高田よりも66歳下の私は、富永健一をはじめ数人の先学と研究仲間の協力を得て2003年に生誕120周年を記念して、『高田社会学リカバリー』(単行本初収録論文、高田理論の紹介と概説、高田理論の応用と展開)を出版して、ささやかな高田再評価への道筋を示したが、日本の出版界も日本社会学界もそれ以降何の動きもないままであった。

かろうじて2022年に、高田75歳すなわち1957年10月から1958年3月にかけて『週刊エコノミスト』に連載された自伝『私の追憶』が、没後50周年記念として吉野・牧野編『高田保馬自伝「私の追憶」』のかたちで再編集され、地元の佐賀新聞社から刊行されただけである。

学術的には『高田保馬リカバリー』から20年が経過しても、やはり森嶋がいったように、「偉大な才能の持主が、正当な評価をかち得ずして時流と戦いつづけていた姿を思い出すのは痛ましい」(森嶋、前掲論文:190)という状態が続いてきたように思われる。そしてその「正当な評価」は生誕140年後の今でもきちんとはなされていない。

しかし、大正と昭和の時代に、社会学と経済学の両方で最先端を切り開いた高田の数多くの業績のうち、とりわけ理論社会学を貧血気味の現代社会学再生の素材とすることは、知的刺激を得るという目的からも、「少子化する高齢社会」が現実化した日本社会の理論化と処方箋を作成する上でも大きな意義がある。

高田より65歳年上のマルクスがもてはやされる

何しろ一方では、日本でいえば明治維新前後に書かれたマルクス『資本論』をタイトルにした新書(斎藤、2021)がベストセラーになっているからである。

マルクスが亡くなった年に生まれた高田保馬が「古い」のならば、マルクスはもっと「古い」はずであるが、日本の学界ではそのような時間観念がなさそうである。たとえばウェーバーは1920年に亡くなったが、その前年に森嶋が指摘した「大和」である『社会学原理』は出版されている。特に日本では、高田よりも19歳年上のウェーバー研究は水準が高く、現在でも盛んに行われている(佐藤、2023)。

社会科学の膨大な山脈を形成する高田理論の検証作業は時間をかけて行うしかないが、「感性」が社会学・経済学の作品を生みだした「理性」を支えているという今回の観点もまた、高田理論の継承と解明には重要だと私は考えている。

『学問遍路』から

ではまず高田晩年74歳の作品『学問遍路』(1957)を素材にして、(A)(B)の前提となる「学問論」をまとめておこう。

日本といふ国は学問的に植民地性のある故であるか、一の専門のレッテルをはりつけて、他の方面のことに興味を持つことを非難し、又はそれを認めまいとする傾向がある(同上:105)。

高田に関連づけると、京大学部生・院生時代には一つの専門として社会学を専攻したが、その後大学教師になると、徐々に社会学との兼担として経済史や経済学に移っていった。これは当時の大学には社会学教授のポストがなかったせいもあるが、本人の問題関心が徐々に膨らみ、社会学を主軸にしながらも、「他の方面」としての経済史や経済学にも力を注ぎ始めたことを意味する。

ただし、自伝「私の追憶」を読むかぎり、社会学から経済学への専門分野の拡張を非難されたようには思われない。おそらく36歳で『社会学原理』を出し、46歳で『経済学新講』(5巻)を上梓したことで、これら「大和」と「武蔵」の前にはいかなる論者も「他の分野」だからというような非難ができなかったのではないか。

加えて、現在の社会システム論に典型的なように、社会、政治、経済、文化などは結局のところ大局的には結びついていて、その結果「一の分野の探求は必然に他の分野につながってゐるからである」(:105)でもあった。分野の広がりは社会科学に占める社会学のもつ固有の特徴でもある。

社会学でも経済学でも膨大な研究書を生みだした

その延長線上に、社会学では先ほどの(A)グループの作品群に含まれる『社会学原理』と『社会学概論』を基盤とした社会関係、社会集団、基礎社会と派生社会、国家、勢力、世界社会、階級、第三史観(人口史観)、社会変動などへの様々なテーマ設定が行われた。

他方(B)としての経済学では、マルクス経済学、近代経済学、利子論、地代論、資本主義論、蓄積理論、社会主義、経済成長論、労銀、消費函数、ケインズ論、シュムペーター論など文字通り多岐にわたる。

もちろん今日ならば「他の方面」の事情は異なるであろう。たとえばその筆頭はテレビ出演であり、新聞や雑誌もまたそれに含まれることが多い。「テレビに頻繁に出演する学者は学界では相手にされない」という「格言」は、私も駆け出しのころから主任教授からよく聞かされたものである。

外国人の模倣、吸収、紹介を超える

次に翻訳と紹介とオリジナルの研究成果との比較である。

『学問遍路』には、「外国語に関する劣等感が内容の劣等感となり、模倣、吸収、紹介といふことになってしまふ。先を争うて新著の紹介をすれば学界第一線人と見らるることは、三十年前とあまり変わらない」(同上:122)。

合わせて、「吸収のみに努力を集中する日本の社会科学は、病根すでに久しいといひたい」(同上:131)や「紹介と創説とを同一にならべて見るといふ弊風を除く必要がある」(同上:156)もまた、現在の社会学界では依然として当てはまる。

これらが書かれたのは明治大正昭和の前期ではなく昭和の中期である1957年であることを踏まえると、つくづく社会学も含む日本の社会科学の体質はこの100年間全く変わっていないことが了解される。

20歳代から高田作品を古書店で収集し始め、断続的に読んできた経験からすると、あれだけの語学の達人が刊行した翻訳書は30歳時点での『グロッパリ社会学綱要』(1913)だけであったことに気が付く。手に入る外国語文献も模倣、吸収、紹介のためだけではなく、可能なかぎりオリジナルな研究成果を出すための素材なのであった。

「大和」たる『社会学原理』では、「凡例」のなかにわざわざ「本文は私見の開陳に宛て、註は學説の引用、叙述、批評を以て充せり」と書いている。

「高田もの」のもつ指針力

もちろん「模倣、吸収、紹介」は程度の差があり、森嶋のいうように「『高田もの』という固有名詞で呼ぶに値する独特の高級『紹介・批判もの』である」(森嶋、前掲論文:180)と評価される。

もちろん「『高田もの』はそれ自体が完成品でなく、将来の展開のための準備的覚え書き」(同上:180)であり、「それは私たちに問題の所在を教えるだけでなく、第一級の頭脳によって生み出された示唆や発想や洞察を大量に埋蔵している」(同上:181)ことも事実である。

程度の差こそあれ、社会学でも経済学でもこのような「高田もの」の有用性は論を待たない。それ故に、高田著作群が学界で放置されてきたことは残念でならない。

「研究成果」も「生き方も学ぶに値する」

そして社会学・経済学とは別に高田は歌人でもあり、佐賀県の10校を超える小中高の校歌を作詞し、宮中御歌会召人にもなったほどの評価を受けていた。

『高田保馬自伝「私の追憶」』の「あとがき」で、編者の一人であり高田よりも88歳年下の吉野は、社会学と経済学を一身に兼ねた高田は「学際的研究の偉大な先駆者」であり、週刊誌連載の「私の追憶」が「自伝文学」の魅力を持つことに気が付いたという。

後に続くものは、先覚者としての膨大な業績を謙虚に学ぶしかないが、社会学・経済学の研究成果だけではなく、その奥に「人生の苦難」を見出した吉野は、高田の「生き方も学ぶに値する」と確信した(同上:288)。

「理性」を支えた「感性」は後回しにされてきた

高田の「挫折と栄光の生涯」は、専門書の「序」や「自序」の末尾に置かれた和歌からも読み取れることがあるが、「理性」が担う「学際的研究」からは零れ落ちる「感性」によってまとめて綴られた「歌集」や「エッセイ」に、その両者はあまねく表現されている。

ただこれまでの社会学者や経済学者の高田保馬の理論研究では、当然ながら社会学と経済学の専門書の研究が優先され、研究者の関心の大半がここに集中してきた。それは、高田理論の現代的継承と応用を試みる研究者でも、最初から高田理論を酷評する意図を持つ著者でも同じであった。歌人の側面が社会学者や経済学者の研究では含まれることはなかった。

その理由は、高田社会学理論の最良の解説と私が考える富永論文での次の述懐、「その方面の訓練をもたない私は、申し訳ないけれども歌人としての先生をここで語る能力をもたない」(富永、1949=1971=2003:33)に象徴されている。

和歌集から「感性」を読み取れるか

私もまた和歌も俳句も指導を受けたことはなく、『万葉集』『古今和歌集』『新古今和歌集』を読んだことはあるが、それを使って何かを書いたことはない。

ちなみに、小西によれば、『万葉集』の歌風は「素朴で力づよく、直線的である」。それが『古今和歌集』では「理知的・技巧的・曲線的な表現」となり、『新古今和歌集』になると「技巧のデリケートな複雑さ、余情の深いゆらめき、感覚的な色彩美、幽玄な象徴」とされる(小西甚一『基本古語辞典<改訂版>』大修館書店、1969、以下、連載では『基本古語』と略称する)。

高田晩年の『望郷吟』に集められた作品のうち、「特に深く感じた」歌に対しての「感想」「読後感」を寄せた窪田空穂は、歌人としての高田の資質を「心情の清純さ」、「現実性と浪漫性」、「表現技法の適確性」とした(窪田、1961:33-34)。高田の「知性」によりこの三種の資質が作用して秀歌を作り得たというのである。

オリジナル作曲集『北の恋心』

私は和歌の経験はなく、しいて言えば若い頃から実践してきた歌謡曲を作詞作曲する際に、七五調もしくは五七調の作詞を得意とする程度である。オリジナルのCDは「北の恋心」(4曲)と「昭和歌謡作品集」(6曲)を自費出版したものがある。

また、佐伯孝夫と宮川哲夫の歌詞を細かく分析して、メロディとリズムそれに曲調などにも触れながら、昭和の大作曲家吉田正の評伝を上梓した程度である(金子、2010)。

そのような覚束ない解釈や鑑賞のレベルではあるが、いくつかの補助線を使って、100冊の本を書き上げた「理性」を支えた高田の「感性」について、和歌に託された「悲しみと喜び」「挫折と栄光」などの「人生模様」を描きだしてみたい。

【参照文献】

- 金子勇,1993,『都市高齢社会と地域福祉』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,1998,『高齢社会とあなた』日本放送出版協会.

- 金子勇,2006,『少子化する高齢社会』日本放送出版協会.

- 金子勇,2010,『ミネルヴァ日本評伝選 吉田正』ミネルヴァ書房.

- 金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房.

- 小室直樹,2004,『経済学をめぐる巨匠たち』ダイヤモンド社.

- 小西甚一,1969,『基本古語辞典<改訂版>』大修館書店.

- 窪田空穂,1961,「高田博士の第三歌集に寄す」高田保馬『望郷吟』日本評論新社:1-35.

- 森嶋通夫,1981,「誠実の証しとしての学問」高田保馬博士追想録刊行会編『高田保馬博士の生涯と学説』創文社:172-192.

- 森嶋通夫、1994『思想としての近代経済学』岩波書店.

- 斎藤幸平,2020,『人新世の「資本論」』集英社.

- 佐藤俊樹,2023,『社会学の新地平』岩波書店.

- 高田保馬,1919,『社会学原理』岩波書店.

- 富永健一,1971=2003,「解説 高田保馬の社会学理論」高田保馬『社会学概論』ミネルヴァ書房:331-371.

- 柳田國男,1990,『柳田國男全集12』筑摩書房.

- 吉野浩司・牧野邦昭編,2022,『高田保馬自伝「私の追憶」』佐賀新聞社.

- 吉野浩司,2022,「付論二 高田保馬の家郷肥前三日月―草花の匂う社会学の誕生」同上書:264-287.

- 吉野浩司,2022,「あとがき」同上書:288-290.