Yekaterina Petrova/iStock

(前回:高田保馬の「感性」と「理性」③:『洛北集』にみる「ふるさと」)

『望郷吟』から

前回の『洛北集』(1938)を受けて、今回は『望郷吟』(1961)を素材にして、高田が「ふるさと」を詠う「感性」に触れてみよう。

「喜寿を転期として決意を新たにしたいため」に、この歌集を公刊した(『望郷吟』:128)。その時高田は77歳であり、その後79歳で「宮中御歌会の召人」の栄に浴して、80歳で「文化功労者」として顕彰される。しかし81歳で最後の勤務先龍谷大学経済学部教授を退職した後では、少しずつ体調が悪化して、1972年88歳で永眠した。

では、『望郷吟』で「ふるさと」に分類される歌を歴史的(時系列的)に繙くことにする。

1946年(63歳)

三日月村

1.夜更けて 寒しんしんと 背を伝ふ 物書き急ぐ ふるさとの家

冬の夜である。厳しい寒さのなか、三日月村の自宅をめざして急ぎ足の情景が詠まれている。手足は冷たいが、身体とくに背中は寒さが身にしむ。それを「しんしん」という言葉で巧みに表現した。そこから身体の震えも伝わってくる。

「物書き急ぐ」は学者としての高田そのひとか、高田が執筆のために急いで帰宅しようとしているのか。この解釈は二通りになろうが、私は物書き=高田という判断をしておきたい。

「夜」「寒」「背」が有機的に結びついており、一刻も早い帰宅をしたいという「こころ」に重なっていて、それらが鮮明な映像としても浮かんでくる。

2.ここにして かそけき生命 保ち居り 吾(あ)を忘れざる 人のしたしさ

かそけきは「幽けし」からで、その意は「(光や音がしずかにうすれてゆくような感じで)かすかだ。ほのかだ」(小西甚一『基本古語辞典』<改訂版>、以下、『基本古語』と略称)。『基本古語』と同じく他の『国語辞典』でも、『万葉集』の巻一九の「わが宅(やど)の いささ(=スコシバカリノ)むら竹 ふく風の 音のかそけき この夕べかも」が典拠にあげられている。

年譜を見ると、高田は「胃病」「胃疾患」に長年苦しんでいて、36歳で1400頁の大著『社会学原理』を書いた後に「胃病」で1ヵ月入院し、39歳で『社会学概論』を刊行した後も「胃病悪化」で病床に伏す、とある(高田保馬博士顕彰会、2004:241-244)。

病弱の三年

自伝『私の追憶』ではもっと具体的に「病弱の記」として、「一橋三年が病弱の三年であった」(吉野・牧野編、2022、以下『私の追憶』と略称:120)と語られている。病名は「びらん性胃カタル」であり、それが「慢性の胃潰瘍」になった。

高田本人は「胃痛は東京の刺激の多き生活の産物である」(同上:122)という判断であった。その後も42歳からの5年間三日月村から通った九州帝国大学の教授時代でも、「胃を損ね」半年間の休講を余儀なくされたことがある。九大との兼担が終わり46歳で京都帝国大学専任教授になり、京都暮らしになってからも52歳と56歳で「胃疾」で京大病院に入院している。

「人のしたしさ」で救われる

この歌は1946年に京大名誉教授となり、京都から三日月村に帰った時の作品だから、「かそけき生命」は62年間の入院も多かった人生を振り返った際の実感であったのだろう。

ふるさと三日月村での暮らしは、そのような身体の状態や46年12月に京大経済学部教授会による「教員不適格」の判定を受けたことも合わせて、不遇な時代と重なっていた。しかし、自宅(百鳥居)を取り巻く村人との交流が救いになった。

「人のしたしさ」は「自らの境遇を忘れさせる」ほどの喜びを与えてくれた。ゲマインシャフト的な関係性の中で、ほぼ5年間にわたる生家における「晴耕雨読」の生活が始まったのである。

3.はらからの すべては去りて うつそみの 一人のみ見る 秋萩の花

戦後すぐの三日月村への帰郷は単身であり、妻も二人の娘も生家には不在であった。「はらから」(同胞)は同じ母親から生まれた兄弟姉妹をさすが、この場合は現存の長女と三女だけではなく、三日月村の生家での誕生だが、わずか25日で亡くなられた長男と5歳で病死された二女を含んだ「はらから」である。

二人のお子さんが亡くなり、高田は晩年まで「亡き子の面影はうすらがぬ。思うたびに子よゆるせといって悔いるばかりである。弱き人間よといってののしるものもあろうが、私は弱きもののみが人間であると抗弁したい」(『私の追憶』:206)と書いている。

「百鳥居」での一人暮らし

その状態での終戦直後の一人暮らしである。「うつそみ」は「うつせみ」(空蝉)であり、命・人・世にかかる枕詞である。

高田が生家に名づけた「百鳥居」は敷地が広く、宅地面積は500坪(約1600㎡)もあった(高田保馬博士顕彰会、2004:43)。玄関の前にも裏側の庭にもいろいろな花が咲いていたであろう。そしてこの時期、単身の身で眺める庭には萩の花が咲いていた。

もともと「萩」は秋の季語であるが、それを「秋萩」として、ことさらに秋の寂しさを表現した「こころ」はいかばかりであったろうか。

一つ家に 遊女も寝たり 萩と月

「萩」については、芭蕉にも周知の「一つ家に 遊女も寝たり 萩と月」がある。キーンの英訳も面白い。

| hitotsu ya ni | Under the same roof |

| yūjo mo netari | Prostitutes were sleeping- |

| hagi to tsuki | The moon and clover. |

「萩」を辞典で調べると‘bush clover’と表記されているので、英訳もこれでよい。ただし、イディオムとして‘be(live) in clover’があるので、これを訳すと「安楽にぜいたくに暮らす」になる。そうすると「萩」を媒介にして、世俗を捨てた僧形の芭蕉および遊女のアンバランスが際立ってくる。

では、翌年1947年(64歳)に移ろう。

1947年(64歳)

4.ふるさとに 柑子の花の 匂ふ夜は さやかなるかな 母のおもかげ

ふるさとに帰った夏の夜の庭では、柑子ミカンの花が咲き、いい香りを醸し出していて、それが1922年(大正11年)に亡くなった母親の面影と重なるというのである。

柑子(こうじ)はミカン科の小高木で、花は白色、果実はだいだい色で、花言葉は「追憶」である。高田の「こころ」は母の追憶にあり、その表現として「ことば」には柑子が選ばれた。柑子の実は秋の季語だが、花では夏になる。ミカンの香りは甘酸っぱいから、その匂う夜は「さやかなる」、すなわち夏の清かで爽快な様子が浮かんでくる。

「ことば」としては、<ふるさと、柑子の花、母>が一体化した<型>をなし、視覚を刺戟する。その一方で、「匂う」と「さやかなる」は嗅覚に関連していて、淋しいが母を思い出せた夏の夜の光景が見えてくる。

5.かへれども 知りて物言ふ 人もなし 柳がゆれて 身にさやりつつ

しばらくぶりでふるさとに帰ったのはいいが、すでに知り合いもなく、誰とも話せない。歩きながら気が付くと、路辺の柳が風に揺れて、その葉や小枝が体のどこかに引っかかる。

さやリは「障る」から。上の句は孤独の状態にある「心情」を、「物言ふ人もなし」で表現している。これを受けた下の句では、「物象」として柳が使われ、しかも「ゆれる」「身にさやる」ような風が吹いている状態を示した。この接続は高田の「感性」というより「知性」によるのであろう。

だから、会話の相手すらいない孤独な状態にしては、下の句の存在で辛さや先行き不安などがあまり感じられない歌になっている。

1948年(65歳)

1948年(65歳)になると、次の歌が詠まれた。

6.生まれ出でし ちくしの国の 暖かさ 空の光も 人の心も

筑紫の国とは福岡県の筑後平野と佐賀県の佐賀平野を総称し、有明海に面する筑後川流域の平野全体をさす。

高田は小城郡三日月村(現小城市三日月町)の出身であり、筑後川の西岸佐賀市の隣になる。18歳で旧制県立佐賀中学校を卒業するまで生家から通学した。その後熊本の第五高等学校に入学してからは、41歳で九州帝国大学教授になるまでは生家での暮らしはなかった。

私は18歳まで筑後川の東岸に位置している福岡県大川市で育ったので、66歳年上の高田の知る「空の光も」「人の心も」よく分かる。その暖かさは春夏秋冬の気温はもちろんだが、周囲に山がないために空が広く、「空の光」の明るさが印象的な地方都市であった。さらに佐賀弁と大川弁の違いがあっても、その「こころ」も「ことば」も似ているところがあり、さらに通婚圏としても佐賀と大川は重なっていた。

この歌は「知りて物言ふ 人もなし」のふるさとに帰郷した高田が、なじんだ景色を見ながら、その視線に宿った一幅の映像を切り取ったものである。

そして、1949(66歳)では大川=筑後川を題材にした歌が生まれた。

1949年(66歳)

7.大川の あしの若芽に ひたひたと 寄せ来る春の にごり汐かな

今でも同じだが、日田市を流れる三隈川が夜明け峡谷を経て筑紫平野に出ると筑後川になり、久留米市を通り最終的に大川市を流れて有明海に注いでいる。

大川市に入ると筑後川流域の両岸には「あし」(葦、「よし」ともいう)の大群落がみられる。「あし」はイネ科の多年草で、高いものは2メートルを超える。その若芽は食用になり、茎が硬いことから「すだれ」の材料にもなる。私が子どもの頃、夏にはその大群落のなかに「よしきり」というスズメ科の鳥がたくさんいた。

筑後川には満ち引き・・・・がある

大川市は筑後川が有明海に注ぐ地点なので、干満差が6メートルの有明海の潮汐活動の影響で、川にも関わらず汐の満ち引きがある。季節は春を歌っているが、にごり汐は年中無休で生じている。具体的には有明海から筑後川への逆流であり、上流の久留米方面からの流れと有明海からの流れがぶつかるために、大川の河口付近では水が濁ってしまうのである。

景観としては「川、あしの若芽、にごり汐」があり、その状態が「ひたひた」や「寄せ来る」という動きの中で捉えられた作品に仕上げられている。

見つめる高田の立ち位置は、筑後川の佐賀県側の諸富町の川岸だったのだろうか。

8.大川は ひき汐早し 開閉橋 列車きこえて 今閉ちむとす

この大川も筑後川を指している。なぜなら開閉橋(文化財としての正式名称は旧筑後川橋梁、通称は筑後川昇開橋)が読み込まれているからである。

昇開橋は1935年の国鉄佐賀線(鹿児島本線の瀬高駅から柳川市・大川市を通り、終着は佐賀駅)開業以来、大型船の通行の際には可動してきた。具体的には、橋脚と橋脚の間が約26メートルで、そこに架けられた約24メートルの可動橋が約23メートルの高さまで上る仕掛けである。

1987年に国鉄佐賀線が廃止されてからも壊されることなく、1996年4月には筑後川昇開橋遊歩道が開通して、同じ年の12月には国登録文化財として登録され、2003年には国指定重要文化財の指定を受けた。そして2007年には機械遺産にも認定された。

高田がこれを詠んだ1949年に、私は昇開橋から徒歩で10分もかからないところで誕生した。10歳代の成長期でも繁華街での買い物は佐賀市か久留米市だったが、昇開橋を通る国鉄佐賀線の時間距離が短いため、これを使って佐賀市によく出かけたものであった。

川の「ひき汐」

さて、「ひき汐」では筑後川とその支流の花宗川の水量が激減して、川底が見えるくらいになる(写真1)。さすがに筑後川はここまで水量が減ることはないが、原理は同じである。

写真1 花宗川のひき汐の状態

(注)金子撮影(2022.3)。これは筑後川支流の花宗川のひき汐であり、「ガタ」と地元で呼ばれる汚泥が川岸から川の中ほどまでびっしり見えている。水量はわずかであり、川の中ほどに2メートルくらいの幅で水が流れているだけである。しかし半日もすれば流れが反転して、川岸まで水が満ちてくる。

高田にしては「橋、列車、川の流れ」の景観を詠じただけで、そこには「こころ」にあたる「ことば」が見当たらない。いわば「写生」に限定した一首になっている。

9.さしにごる 汐に逆らひ 行く舟の 右も左も よし切りのこゑ

これも筑後川の風景を詠んでいる。

何しろ筑後川の河口付近では満ち汐も引き汐も普通に見られるので、海の満ち引きだけではなく、川でも満ち引きがあると私は信じていた。たぶん小学3年生の理科の授業で「川にも満ち引きがある」という趣旨の発言をしたら、担任が「満ち引きは海しかないので、川の満ち引きは間違いだ」とした。それ以降は教師が嫌いになってしまったという思い出がある。

大川市の子どもの日常体験からは「川でも満ち引きがある」のだから、もう少し教え方の工夫が必要だと子ども心に感じたものである。

教科書と日常体験のギャップ

教科書的には確かに川は上流から下流に一方的に流れるだけであり、その意味では汐の満ち引きはありえないが、日常生活のなかではまぎれもなく川もまた汐の満ち引きがあったのだから、教室ではその説明もほしかった。

大川市を流れる筑後川流域だけ、初夏の5月から7月までの2カ月だけの珍味「えつ」が食卓に上る。弘法伝説の一つの「えつ」はカタクチイワシ科の小魚なのだが、なぜ2カ月かというと、8月になると身が硬くなりとても食べられないからである。

よし切りは「行々子」

さて歌の世界に戻ると、「にごる汐」なので、有明海からの逆流が始まっていて、それに抗して小舟が揺れている。両岸は葦(あし、よし)の群落であることは7で説明した通りであり、その群落のなかでよし切りが巣をつくり、子育てをする。鳴き声が「ギョギョシ」と聞こえるので、俳人は「行々子」(ぎょうぎょうし)という。

高田もまた「ギョギョシ」を聞いたのであろう。強い鳴き声が「にごる汐」に揺られている小舟の動きと重なり、聴覚と視覚の双方で季節が表現されている。

10.今もなほ 幼きままに ありぬべし 子らにはちさき 花あげよかし

66歳の高田には29歳の長女と21歳の三女がいたが、ここに登場する「子ら」は早世した長男と二女なのであろう。

自伝『私の追憶』にも和歌にも、繰り返し親の責任と悔いが述べられている。1924年4月に長男が生まれたが、「生後二八日で世を去った」(『私の追憶』:133)。以後、高田は「不運の親、不注意の親をもったばかりに末長い一生はつみとられてしまった」(同上:133)と繰り返し嘆いた。

二女は1929年に5歳で亡くなられた。30年後の『私の追憶』で、「わずかに1日の急病で亡くなった。亡くなったのではない、親が亡くしたのである」(同上:231)と書いている。

この時期の高田は九州帝国大学の経済原論講義とそのための準備に明け暮れていた。それが大著『経済学新講』5冊として完結したのは1932年であった。

第1巻は「総説 生産の理論」(1929)、第2巻は「価格の理論」(1930)、第3巻は「貨幣の理論」(1930)、第4巻は「分配の理論」(1931)であり、第5巻が「変動の理論」(1932)であった。合計すると2141頁になり、連載第1回で紹介したように、森嶋通夫がいう「武蔵」にふさわしい威容を備えていた。

『経済学新講』の各巻冒頭に二女への歌が掲げられている

全巻の冒頭に亡くされた二女の思い出や歌が記されている。とりわけ第5巻では標題と「終巻の序」の間に「長(とこし)へに幼き さえ子の霊に 罪深き父は この書を捧ぐ」が置かれ、三首が並べられている。その一首「なげくとて かへり来たらむ 吾子(あこ)ならね 落つる涙の 理(わり)しらずして」を挙げておこう。

20年ほど前に『高田保馬リカバリー』(2003)編集のために、他の社会学書とともに『経済学新講』5冊を手にした時に、各巻冒頭に早世された娘さんへの思いと歌が掲載されていたことに驚いたものである。

第4巻でも「此の書もまた彼女の力によりて成れるものである」と記されて、その横には「ゆける子は遠し、いつの日か、またかへらむ」・・・・・・「人の子のあまりに弱く、涙、頬にあつきを覚ゆ」とある。

「理性」が「感性」を支えた

そのような事情なので、早世した長男と二女が生きていれば「幼きまま」ではないだろうが、自分の気持ちとしては小さな花をあげようねとなったのだろう。「かし」は終助詞であり、(文を言い切る所に用い)念をおし、あるいは強調する。

この『経済学新講』執筆の5年間の高田の「感性」は二女の不意の病死により壊れる寸前であったが、ともかくも九大で1926年から始めた「経済原論」の講義のために「胃病」の再発と闘いながら、書き続けた「理性」が「感性」を支えたのだと思われる。

この連載は、高田の「感性」が研究活動を行わせた「理性」をささえたという基本仮説に依拠しているのだが、1925年の二女の誕生から29年の病死までと重なる「経済原論」の講義および『経済学新講』原稿の執筆期間は、両者の関係は逆のように感じられる。

講義案の骨子としては、「新しき知識を盛ること、中心観念の心棒を忘れぬこと」(『私の追憶』:151)があげられている。「この講義案を作るころ、私は郷里の家の二階の室を利用していた」(同上:153)。写真2でいえば、玄関の真上の部屋である。

写真2 高田保馬生家の玄関と二階

(注)金子撮影(2020.1)

その家のなかでの5年間は二女との暮らしもあり、「博多に出勤する日は夜10時、駅について多くは徒歩。暗き野道をわが家の灯の方へと急いだ」(同上:161)。胃病が「ぶりかえし」、静臥して流動食をとりながら、「床をしいていた二階の室は火の気が乏しいために三方からの風が格別に寒かった」(同上:161)。

そして、その二階の室からの遠望として、

11.麦田より 雲雀(ひばり)追いつつ 来る子あり 顔漸くに わが子なりけり

がある。これは6と8と同じく、高田の目に映った景観の一コマを詠じた歌だが、「麦田・雲雀・わが子」が連結し、まとまったイメージを生みだしている。また、雲雀を追う子、遠くからでは判別できなかった子、一定の距離まで近づいたらわが子と判別できたという時間の流れが読み取れる。この元気な二女の突然の病死の痛みは10に詠われた通りである。

その後、1946年の「教職不適格」の判定が1951年に原審破棄で取り消され、大阪大学法経学部すぐに経済学部教授となり、ふるさとを離れ関西暮らしが始まり、九州各地から北海道まで講演の旅が再開する。

1954年(71歳)

12は1954年71歳の時の歌である。

郷里にて

12.ふるさとの 山やくる日に かへり来て 炎に見入る 生命まさきく

阪大教授として復帰して、全国を行脚する傍ら、久しぶりに三日月村の生家に戻った際に詠まれた。「山やくる」は野焼きで、この一帯では春のはじめに枯草に火をつけて野を焼くという慣行がある。これは春先から新しい草がよく生えるように行う農村行事であり、野焼きには新芽への期待が隠されている。

生命まさきく

筑紫平野のいたるところで野焼きの煙がたなびく光景は春の訪れの風物詩ではあるが、煙に敏感な私には外出を控えたくなる時期でもある。ましてすぐ横で「炎に見入る」わけにはいかない。

1951年まで5年間暮らした生家に帰り、近くの野焼きのそばで「炎に見入る」高田の胸中には、心身ともに辛く苦しかったに違いない「教職不適格」の時期を乗り越えたという思いが強かったのだろう。「生命まさきく」がそれを表している。

「まさきく」(真幸く)の「ま」は接頭辞であり、「さきく」(幸く)と同じなので調べると、「しあわせに。無事に」とある(『基本古語』:222)。

「ふるさと・野焼き・炎」を通して、高田は母との別れ、繰り返す「胃病」による身体不調、二人の幼い子との死別、マルクス主義者との果てしない論争、教職追放された5年間などを思い起こしつつ、よくぞ71歳まで「無事につつがなく」生きてこれたという感慨を、「生命まさきく」によって表現したと思われる。

1957年(74歳)

1955年には当時としても破格の定年延長を認めてくれた阪大を定年退職して、大阪府立大学経済学部教授になり、57年には経済学部長になった頃の歌に、

13.枯れてゆく 草木の類と 思へども 残る生命の たぎる時あり

がある。74歳の高田もまた、「枯れてゆく」ことを実感せざるを得ない年齢になっていた。それを「草木」と同一視しているが、この後にも枯れるわけにはいかなかった。

その理由の一つには、膨大な著作群のうち「一冊残すとすれば、どれを残すか」という問いに対して『勢力論』と答えた経験があったからである(高田、1940=1958=2003:ⅲ)。そのために当時は、「他人からの思想の寄木細工でなく、体験の中から構成した理論」として、『勢力論』の改訂に全力で取り組んでいた。

代表作三冊を復刻

私は『高田保馬リカバリー』を編著出版するとともに、高田代表作品『社会学概論』『階級及第三史観』『勢力論』を生誕120周年記念でミネルヴァ書房から復刻していただいたが、この三冊が今日でも通用する社会学理論の宝庫だと判断したからである。

当初の復刻希望には、『世界社会論』『社会関係の研究』『社会と国家』も加えていたが、まずは前三冊からということになって、現在に至っている。幸いなことに三冊ともに初版は品切れになり、『社会学概論』と『勢力論』は重版になっている。

宮中御歌会の召人

もう一つの「枯れてゆけない」理由は、63年(80歳)の折に、「宮中御歌会の召人」の栄に浴したからである。

これは宮中で行なわれる歌会はじめの際に、題にちなんだ和歌を詠むように特に選ばれたひとのことである。高田本人は「長い間、病と戦ひ世と戦ひたる私の、今までの記録」(『ふるさと』1931:133)であり、「専門歌壇の外にある」(『望郷吟』1961:30)という認識だったので、その喜びはひとしおであったであろう。

詠まれた一首は、

14.白ゝと 末はみそじの 雲に入る 波野の原の ほすすきのむれ

であった(写真3)。なお、歌碑では「白ゝと」だが、色紙には「志ろゝと」と書かれている場合がある。広大な原野のすすきと白い雲がたなびく空との一体感が伝わってきて、年頭にふさわしい雄大さが詠われている。

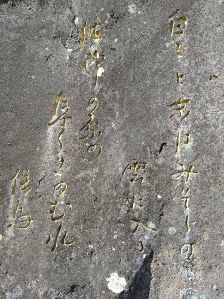

写真3 阿蘇市波野の萩岳の高田歌碑

(注)金子撮影(2021.11)

その「生命がたぎるときあり」は80歳まで続いたが、その頂点の1964年81歳の時に、「社会学の理論的体系確立に貢献した功績」により、「文化功労者」として顕彰された。しかし、75歳の折に故郷に帰り、郷里の家にて

15.人うつり 鶏の声のみ 変らざる わがふる里の 春のあかつき

が詠まれたことでも分かるように、「理性」が受け持つ社会学や経済学研究の諸成果とは別に、「感性」面での寂寥感は変わらないままであった。

自宅を取り巻く居住者の世代交代が進み、住んでいる人は変わったが、朝早くからの鶏の鳴き声は昔と変わらない。三日月村の春の一コマが謳われているが、「人・鶏・ふる里」が春の早朝の景色に浮かんでくる。そして「変わらざる」は鶏の鳴き声だけではなく、高田の「感性」の軸となっている「寂寥感」もまた強く感じ取れる歌になっている。

(次回につづく)

【参照文献】

- 芭蕉, 1689=2007,ドナルド・キーン訳『英文収録 おくのほそ道』講談社.

- 金子勇,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房.

- 小西甚一,1969,『基本古語辞典』<改訂版>

- 高田保馬,1931,『ふるさと』日本評論社.

- 高田保馬,1961,『望郷吟』日本評論新社.

- 高田保馬,1940=1958=2003,『勢力論』ミネルヴァ書房.

- 高田保馬博士顕彰会,2004,『社会学・経済学の巨星、世の先覚者 高田保馬』同顕彰会.

- Urry,J.,2016,What is the Future? Polity Press Ltd.(=2019 吉原直樹ほか訳『<未来像>の未来』作品社).

- 吉野浩司・牧野邦昭編,2022,『高田保馬自伝「私の追憶」』佐賀新聞社.

【関連記事】

・高田保馬の「感性」と「理性」①:高田保馬とは誰か?

・高田保馬の「感性」と「理性」②:歌集からの「感性」分析の方法論

・高田保馬の「感性」と「理性」③:『洛北集』にみる「ふるさと」