megaflopp/iStock

医療保険制度の「支援金」や高齢者の自己負担割合など、医療の財源をめぐる議論が活発化している。この問題を突き詰めると、膨張する医療費を全て公的な医療保険制度の枠組みの中でまかなうという建前が、いよいよ限界に近づいているという現実に行き当たる。

医療を公的保険部分と私費の上乗せ部分の二階建てにすべきではないかという議論は、2000年代に「混合診療の解禁」というテーマをめぐって大きな政治的争点となった。論争は紆余曲折を経て、2004年12月に「混合診療禁止の原則は実質的に維持しつつ、例外措置(患者申出療養や選定療養など)を拡大する」という「基本的合意」に至ったが、根本的な理解が共有されたわけではない。

その後、医療界では「混合診療」はある種のタブーになった感があるが、今も釈然としない思いを抱える患者や医療関係者は多く、政策アジェンダとしても時折、再燃している。

医療費負担を際限なく現役世代に押し付ける構造は持続不可能であり、公的給付の範囲をめぐる議論はいずれ避けて通れない。そこで本稿では、混合診療をめぐるかつての論争を簡単に振り返りつつ、当時とは異なる切り口で要点を再整理し、今後の方向性を考えてみたい。

噛み合わなかった2000年代の論争

論争の詳細な経緯は先行研究(例えば、堤健造 「混合診療をめぐる経緯と論点」)をご参照いただきたいが、粗っぽく要約すれば、混合診療解禁派が「患者は自費診療を併用する・しない、どちらも選べるのだから、患者利益は必ず拡大する」と主張したのに対して、解禁反対派は「医療格差が拡大する」「危険な未承認治療が横行する」などの理由を挙げて反対し、議論が噛み合わないまま平行線を辿った。

すれ違いの原因の一つは、反対の論拠に挙げられたものがいずれも、混合診療ではなく、自由診療の問題だったことだ。格差と言うなら、富裕層の全額自由診療は可能なのに庶民にも手の届くトッピングは禁止という現状こそ問題だし、危険な自由診療があるならそれ自体を直接規制するのが筋である。安全なはずの保険診療の側で、給付の剥奪という経済的ペナルティを患者に課して封じ込めるのは、お門違いだ。

解禁を求める声の根底には、「自分のお金とリスク判断で、保険外の診療をトッピングすることの何が悪いのか?」という素朴な疑問がある。一つでもトッピングしたら全ての保険給付を剥奪されて負担額が何倍にも跳ね上がるというのは、いかにも理不尽だ。

この切実な問いに対して、「国民皆保険が崩壊する」などの遠大なホラーストーリーを返されても、説得力は乏しい。

「公的医療の範囲」と「併用の可否」は、別問題

そもそも「どこまでの医療を公的給付でカバーするのか?」という話と、(一定の保険外医療が世の中に存在する現実を前にして)「一つの診療行為の中で保険と自費を併用したらなぜいけないのか?」とは、次元の異なる問題だ。しかし当時の論争ではこれらが混濁したまま、議論は主に「自由診療拡大の是非」に集中して行った。

もっとも、併用に関する解禁派側の立場は比較的明快であり、「併用してはいけない理由など無い(だから解禁すべき)」というものだった。しかし、それは本当だろうか?

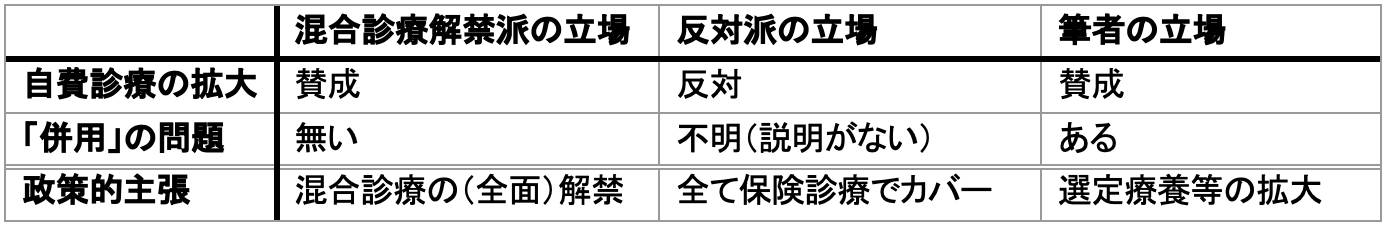

本稿では「併用で何が起こるか」に焦点を絞って、混合診療問題を再考してみたい。先に結論を述べると、従来の解禁派・反対派と筆者の立場は、以下のように整理できる(※様々な主張が存在したので、大雑把な区分けとご理解いただきたい)。

“混合”診療に特有の状況

具体例に即して考えてみる。例えばあなたがある病気か怪我で、手術と数週間の入院治療を受けたとしよう。総額100万円の医療費がかかるが、高額療養費制度のおかげで自己負担は9万円弱で済むとする(大きな入院を初めて経験すると、「こんなに安いの?」と驚く人も多い)。

ここで、後遺症のリスクを減らせるという保険外の追加治療を、医師から10万円で勧められたとする。後遺症はもちろん避けたいが、効果が不透明な治療に10万円は高い気もする。でも今回の治療費を全体として見れば、10万円を追加で払って19万円になっても、払えない額ではない。「健康は何より大事だ。入院本体が安いんだから、まあいいか」と奮発して、あなたはこの追加治療の購入を決めた。

この「本体が安いんだから、まあいいか」が、混合診療に特有だ。完全自由診療なら、こうはならない。100万円にさらに上乗せと言われれば、あなたは一層慎重に検討しただろう。

で、これの一体何が問題なのか?

医療保険制度の目的は、誰もが安価に医療サービスを受けられるようにすることだ。そのために、自己負担額は多くの患者にとって、自分が払ってもよい/払わざるを得ないと思う最大金額(willingness to pay)よりも、かなり低い水準に抑えられている。これはサービスの売り手から見れば、値上げの余地が非常に大きいことを意味する。

上の例は追加治療だが、混合診療が全面解禁されれば、例えば技量の高い医師に「指名料」を設定してもよい。治療内容は保険診療と変わらないのに、価格が上乗せされるということだ。それでも追加料金を払う患者はたくさんいるだろう。元々の自己負担額が安いからだ。

つまり混合診療の本質的な問題は、公的補助によって自己負担が抑えられているがゆえに患者に支払い余力が生まれているという事情につけ込んで、医療の提供側が実質的な値上げを行い得る、という点にあるのだ。これは、公的保険制度の土台を掘り崩すおそれがある。

次回は、この点を簡単なミクロ経済モデルを使って確認したい。

(次回につづく)

※ 個人の見解であり、所属する組織とは関係ありません。

■

坂野 嘉郎

投資銀行、医療政策シンクタンクなどを経て、医療ベンチャー企業にて財務を担当。東京大学法学部卒、ハーバード公衆衛生大学院修了(MPH)。