近年トラブル続きの米国のアカデミー賞が、今年も情けない次第になったことはよく知られている。3月10日の授賞式では、助演男優賞と主演女優賞の受賞者(ロバート・ダウニー・Jr とエマ・ストーン)が「アジア系のプレゼンターを無視した」として批判を浴びた。

皮肉なのは運営側の、ダイバーシティの象徴として「多様な人種からなる5名のプレゼンターが候補者を紹介し、オスカー像を授与する」という演出が仇になったことだ。そこまで意識の高さを誇示した後に、白人の受賞者が有色人種をスルーすれば、炎上もするだろう。普通に「1人が1人に渡す」形式でやっていれば、たぶん挨拶してたと思うんだけど。

中央のM. ヨーから受けとるはずが、白人どうしで渡してしまった問題の場面。

左端のS. フィールドは気づいて止めたが…

シネマトゥデイより

より深刻なのは、国際長編映画賞だ。アウシュビッツを主題とする作品で受賞したジョナサン・グレイザー監督(英国。本人もユダヤ人)が、イスラエルがホロコーストの記憶をガザ侵攻の正統化に利用するのは不正だとスピーチしたことで、ユダヤ系を中心に1000名超の業界人からオープンレターで非難されるに至っている。

ナチス期のドイツを極限として、近代にポグロム(ユダヤ人排斥)を経験した国が多い欧米の社会では、「反ユダヤ主義」は政治的に正しくない態度の筆頭である。正しさの基準を一義的に決められると思い込むポリティカル・コレクトネスが行きついた果ては、「イスラエルへの批判は許さない」という思考停止になってしまった。

何人かの候補者がガザでの停戦を求める旨のバッジをつけて参列するなど、誰も何も考えてないわけじゃない。しかし敵味方の党派性や、発言内容を無視した形式主義で「正しい/正しくない」のレッテルを貼る社会では、見てくれだけの事なかれ主義が本当の議論を押しつぶしてしまう。

いまのところ、思い出して文字にした人があまり多くないようなので、世界がそうなってしまう前、もっと真剣に考える人が多かった時代のアカデミー賞の様子を引用しておこう。なお以下の授賞式が行われたのは1978年の4月3日だが、対象となる作品は前年のものなので、「1977年のアカデミー賞」と記されることもある。

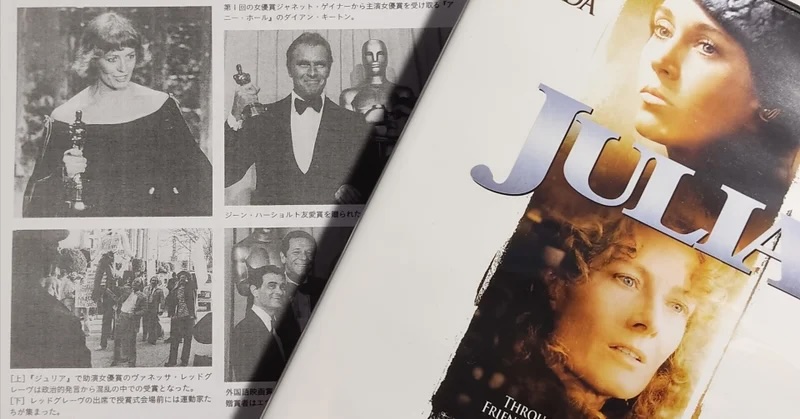

『ジュリア』で助演女優賞にノミネートされたヴァネッサ・レッドグレーヴが ”The Palestinian” (『パレスチナ人』)と題する記録映画を製作して「パレスチナ人民と反ファシストのために戦う」と政治的発言をしていたため、75名ほどのJDL(ジューイッシュ・デフェンス・リーグ)のメンバーが抗議のためのデモをすれば、PLOのグループ約200人も「ヴァネッサとアラファト」と書かれたプラカードを掲げて集まっていたのである。ヴァネッサはガードマンにしっかり護衛されて〔レッドカーペットではなく〕非常口から入場するありさまだった。

(中 略)

のっけから問題の助演女優賞の発表であり、しかも封筒から出てきた名前はヴァネッサだった。ヴァネッサが「世界のユダヤ人の汚点であるひと握りのシオニスト暴力団のいやがらせに屈せずに私を選んでくれたことに感謝します」と語ったとたんに激しいブーイングとわずかの拍手が起こり、彼女は「反セミティズム〔ママ〕、反ファシズムの闘士として戦い続けることを誓います」としめくくった。

客席では『ジュリア』の共演者で主演女優賞候補のジェーン・フォンダがじっと見つめている。学生連合の元リーダーである夫トム・ヘイドン、2人の子供と出席しているジェーンの思想的立場はちがっているが、ヴァネッサを敬愛していた彼女は娘にヴァネッサと名づけているのである。

筈見有弘・渡辺祥子監修『アカデミー賞記録事典』

キネマ旬報社、2013年、292-3頁

強調と〔 〕内は引用者

「反セミティズム…の闘士」だと反ユダヤ主義の闘士という意味になるが、実際の映像での発言は ”fight against Anti-Semitism and fascism” で、もちろん「反ユダヤ主義やファシズムと戦う」が正しい。JDL(ユダヤ防衛同盟)は、極右と呼ばれることもあるイスラエル支持の最強硬派。

アラファトはPLO(パレスチナ解放機構)の議長で、1993年にはイスラエル首相ラビンとオスロ合意に調印するが(翌年に共同でノーベル平和賞)、当時は中東の「テロリスト」の元締めと見なす人も多かった。ハマスは、この後年のアラファトらの穏健化を批判して台頭した過激派である。

上記引用の続きによると、受賞が判明するや抗議者の一部が暴徒化。「ヴァネッサは殺人者だ」と書かれた人形に火をつけ、場内への突入を試みるなどしたため、500人が動員されていた警官隊と衝突。JDLのメンバー5名が逮捕され、警官ら3名が負傷したという。政治的に発言することが、単なる「カッコつけ」ではなく命懸けの時代だった。

親友に抵抗運動の資金輸送を頼まれ、

不安げにベルリン駅に降り立つ

リリアン・ヘルマン(J. フォンダ)

ザ・シネマより

受賞作の原作者である戯曲家リリアン・ヘルマンは、ハードボイルドの推理作家ダシール・ハメットと事実婚の関係だった。夫婦ともに共産主義のシンパであったとされ、第二次大戦後の赤狩りでは迫害に遭ってもいる。

『ジュリア』は主人公のヘルマンが、反ナチスの抵抗運動に挺身する旧友(同性愛的な関係も示唆されている)を支援する物語で、レッドグレーヴはドイツ国内で活動するレジスタンスを演じた。なかなか本人が画面に姿を見せず、再会が叶うのかを不明にして焦らす演出だが、登場した瞬間の「きっと、本当の闘士とはこういう人だろう」と思わせる迫力に息を呑む。

そうした役柄を演じていても、パレスチナへの支援を表明しただけで「キャンセル」されかける空気が、今より一層色濃いものとして1978年にはあった。ちょうど第四次中東戦争と、イラン革命の狭間の時期である。

私たちの自由な社会を作り守ってきたのは、そうした状況に臆せず発言を続けた人びとでした。「キラキラしてそう」に見えた間だけダイバーシティやポリコレをSNSで振り回し、情勢が変わるや口をつぐんで言い逃げする見かけだけの人たちは、その後継者ではまったくないのだということを、何度でも思い返す必要があると思います。

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年3月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。