先日ご紹介した今月刊行の『文藝春秋』5月号には、連載「「保守」と「リベラル」のための教科書」の私の担当回も載っています。1回目は安部公房の短編「詩人の生涯」を紹介しましたが、2回目で採り上げるのは山本おさむさんのマンガ『赤狩り』(全10巻、連載2017~21年)。

同作のストーリーに触れた部分は、実はこちらのリンクから無料で読めます。しかし残りの部分では、最大の試練であるレッドパージを生きのびた人々に比べて、いまの(特にTwitterとかにいる)リベラルや左翼には「なにが足りないのか?」「今後どうすべきなのか?」について具体的かつ実践的な提言を行っていますので、紙の雑誌か有料版がおすすめですよぉ~。

山本さんの『赤狩り』は巻末に作者自身のノートが附き、どこまでがどの参考文献に基づく「史実」で、どこからが創作かも丁寧に註解される、歴史フィクションのお手本と呼ぶべき作りになっています(マリリン・モンローの死やケネディ暗殺の描写は陰謀論なのでしょうが、そんなことはどうでもいい)。

私のコラムでは、壮大な人間ドラマのうち1~3巻の「ローマの休日編」にしか触れられず、忸怩たる思いなので、以下、補足をぜひ。

1953年に公開された『ローマの休日』(日本では翌年)が、お洒落なラブコメ映画の顔の裏に、赤狩りの深刻な爪痕を宿していることはよく知られる(それ自体が後に映画になってもいる)。

友人の名を借りて脚本を書いたのは、「アカ」としてパージされていたドルトン・トランボ。監督のウィリアム・ワイラーや主演のグレゴリー・ペックは、当初それに抗議したリベラル派だった。

物語では、ひょんなことから欧州某国の王女(オードリー・ヘップバーン。初の主演作)との1日デートを体験し、アメリカの通信社記者であるグレゴリー・ペックが特ダネを握る。しかし彼女への愛情から、その「秘密を守る」ことを約束することで、二人のあいだに信頼が生まれる。

赤狩りの喚問を受けても、知っている共産党員や主義者の名前を挙げず、証言拒否を通じて「友情を守る」ことの尊さを、ひそかに讃える作品になっていたわけである。

一方でこの作品は、違った角度からも政治的に見ることができる。舞台が1950年代初頭のローマだとすると、マーシャル・プランの少し後。第二次大戦の敗戦国イタリアに対し、米国が持つ経済的な覇権は圧倒的で、その援助なしには復興が立ちゆかない状態にあった。

実際に作品の中では、当時のイタリアの通貨リラに対する、米ドルの優位性がなんども強調される。ペックが登場する場面では、記者どうしがポーカー賭博に興じており、カメラマンが6500リラを稼いでも約10ドルだ。一方で翌日、彼が支局長と行う「王女の独占スクープを書けるか」の賭金は5000ドルで、比較にもならない。

出奔中の彼女をすでに保護し、あてのあったペックは「僕が勝って、ニューヨークの本社に戻りますよ」と誇らしげに宣言する。秘密の取材を兼ねたデートの最中に王女がスクーターを暴走させ、一同は警察署に呼ばれてしまうが、アメリカの通信社の記者証を示すとあっさり釈放される。

しかし、そうした欧州に対する米国の優位は、いつまで続くだろうか。「アメリカが保護するからこそ、ヨーロッパに慕われる」という関係は、永遠のものだろうか。

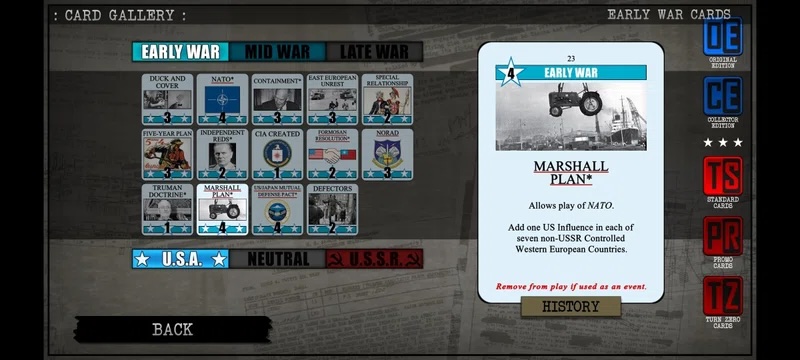

冷戦再現ゲームでもマーシャル・プランは米国側の最強カード。

ソ連側が引くと、歴史が変わってしまう

作品の末尾、互いに寄せるようになった慕情を知りながらも、王女は母国の使節団の下に戻り、嫌がっていた退屈な公務に就くことを決断する。しかし、1日きりとはいえアメリカ人記者との逢瀬を体験した彼女は、かつてよりも遥かに威厳と責任感を備えた「王族」になっている。

なぜか。ローマの休日を経たことで、初めて彼女にとっての王女の地位は、生まれゆえに仕方なく従うものではなく、自らの自由意思で選ぶものになったからだ。

ざっくりと理念化すれば、王室や封建制の歴史を有するヨーロッパでは、「伝統」の価値が重い。しかしそれが、すべてを一から選ぶことで建国されたアメリカとの接触を通じて、ただ伝統に従うのではなく「選ぶ」という体験を初めて持つ。

保守主義とリベラリズムとが矛盾せず、美しく調和するファースト・コンタクトを、オードリー・ヘップバーン(本人もベネルクスの出身)の王女が象徴する「欧州の側」は体験することができた。これが、『ローマの休日』で描かれる片面だ。

しかしもう片方の面、グレゴリー・ペックの通信社記者が代表する「米国の側」にとっては、どうだったろう?

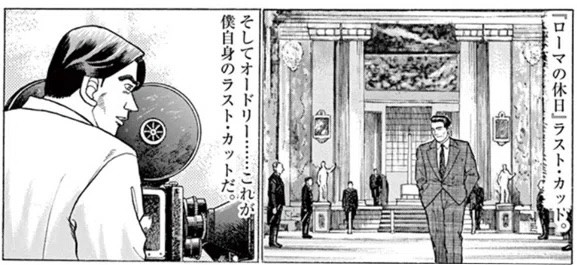

映画の末尾はコロンナ宮殿での、王女の記者会見だ。堂々たる受け答えをこなす自立した女性となった彼女に、アメリカ人記者は「休日」の隠し撮り写真をすべて手渡し、ともに互いの友情を確信しながら別れる。しかし会見の終了後、宮殿内に独り残されたペックの姿は、どこか寂しい。

彼、すなわちアメリカには、王女の身のこなしや宮殿の様式美(つまりヨーロッパ)が象徴するような「伝統の型」がなにもない。すべてが自由であらゆる選択肢が可能だったアメリカという文明にとっては、なにを選ぶことが自らの成熟につながるのか、そのモデルがないのだ。

実は、セリフの形で映画に頻出するもうひとつの政治的なモチーフが、欧州の「連邦化」である。後にECを経て今日のEUに至る、ECSC(欧州石炭鉄鋼共同体)が発足したのは、映画公開の前年にあたる1952年。

『ローマの休日』のペックとヘップバーンのように、アメリカがヨーロッパに自由を教え「庇護」する関係がずっと続くなら、同作も美しいラストシーンで終わることができたのかもしれない。しかし、そのようには映画を終えなかったワイラー監督の直観は、いま正しさを証明しつつある。

山本おさむ『赤狩り』第3巻では、

パージに遭う助監督(実在の人物)の孤独と重ねる演出で描かれた

たとえばロシアを離れて「ヨーロッパ」になろうとするウクライナを支援する意思は、濃淡の差はあれEUにはまだ残っていよう。しかし、今日なお同じものをアメリカに期待するのは、よほどのお人よしだけである。

米国と中露の「新冷戦」のように形容されても、そこにマーシャル・プランはもうない。今月7日にはゼレンスキー大統領が「ウクライナ敗北」の可能性を口にして反響を呼んだが、それに心動かされた米国人が多いとも思いがたく、殊にトランプ支持者は冷笑するのみだったろう。

日本人はつい「欧米」と言いがちだが、実は「欧と米」が一体であり得たのは、歴史上のごく短い例外期にすぎなかったと、これからは振り返られるのかもしれない。その最も幸せな季節に撮られた『ローマの休日』にすら託されていた不穏を、私たちは読み誤ってきたのかもしれない。

2022年の2月にウクライナ戦争が始まった際、圧倒的に多数の識者が、自由民主主義を掲げる「西側世界の結束」をうたった。僕自身もそう思った。しかしその帰結はいまや、欧と米との分離による「西側世界の解体」になり始めてすらいる。

誠実な人はそのとき、グレゴリー・ペックのように呆然と立ち尽くすだろう。そうでない人だけが「自由世界を守る戦争だなんて言ってない。ウクライナ人が『戦いたい』というから、つきあってあげただけ」と、言い訳して逃げ出すだろう。

70年前の名画が終幕に湛えた余韻が、これほど痛みを込めて胸に迫る時代もあるまい。

(ヘッダー写真は、なんといま再公開中の日本語吹替版の公式サイトより。ここまで長く、広く愛され続ける映像作品は、今後生まれるでしょうか)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年4月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。