以前もご案内した「ことのは」での小林秀雄イベントの内容が、新潮社のForesight でもダイジェスト記事(有料)になりました!

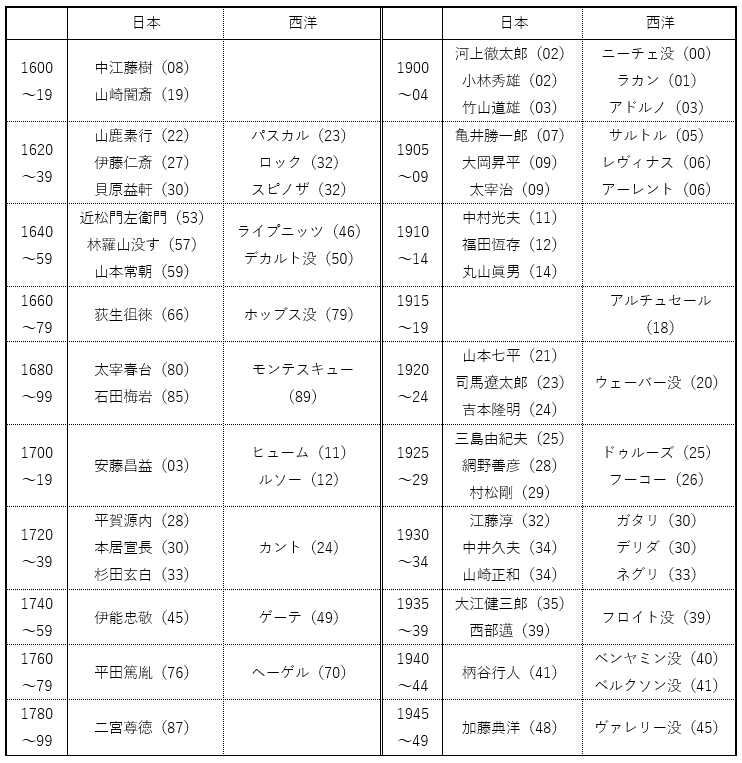

せっかくなので、当日の配布資料に載せていた(近世=Early Modern を含めた)近代の「日本と西洋の思想家の生没年」対比年表を、こちらにアップします。なにせJ‐popでも、西洋中心の歴史の相対化が盛り上がる昨今ですからね(笑)。

要は、「誰と誰が『同時代人』だったのか?」の一覧です。今はネットで調べてささっと作れるものですが、こんな風に並べて眺めることって、意外に少ないんじゃないでしょうか。

どなたでも印刷して、教材等に適宜お使いください(よければ、作成者の名前も入れてくれたら嬉しいです)。

( )内が、年号の下2ケタ。

「没」とある場合以外は生年です

こちらを作って会場で配布したのは、テキストである苅部直先生の著作で引用されていた、中村光夫の以下の文章がきっかけでした。初出は1965年、筑摩書房が刊行した『現代文学大系』の小林秀雄の巻に、中村が寄せた解説です。

近代の出発点である十七世紀に〔小林〕氏の眼がむいたのは当然です。ヴァレリイへの傾倒がやがてデカルトにうつり、思想の上で日本の近世をつくりあげた伊藤仁斎、荻生徂徠などに氏の思索が集中されたのはこの関心の現はれです。

『小林秀雄の謎を解く』112頁より転引

強調は引用者

今年の頭、東浩紀さんのルソー論に言及する際にも書いたりしましたが、西欧で「近代」が始まったとされる時代は、日本史でいうと「近世」。しかし前者は現在とつながる時代の起源として位置づけられているのに、後者は大昔の出来事として切り離され、双方で対照されることも少ない。

かつてなら「それは、日本が西欧より『遅れていたから』でしょ」で、違いを処理することもできた。でもそれは世界史の見方としてまったく正しくないことは、先日の呉座勇一さんとの対談でも論じた通りです。

Foresight 記事(私の講演部分)の末尾は、こんな感じで結んでいます。いま、いちばん大事な問いの一つだと思いますので、拙年表もまた、読者のみなさまが議論する一助となりますよう。

実はデカルトからヘーゲルまで、「西洋近代の思想家」が活躍したのは、日本史で言えば江戸時代にあたります。欧米ではいまも、彼らを同時代人と見なして研究し、「いま擁護すべきはロック的な自由か、それともスピノザ的な自由か」といった議論をしている。でも日本で「君が選ぶのは仁斎か、徂徠か」という問いは、アクチュアルなものにはならない。仁斎や徂徠の時代と、歴史がつながっているという感覚が薄いからです。

小林秀雄は『考へるヒント』で仁斎・徂徠・宣長を論じることで、自分自身とつながる歴史を追い求めた。しかし小林も丸山〔眞男〕も没した後の日本で、徳川時代を参照しながら「私たちの未来を考える」営みを続けるのは困難です。21世紀とともに入試問題からも「脱・小林秀雄」の時代が訪れたのは、宿命だったのかもしれません。

(ヘッダー画像は日本の古本屋で見つけました。教養主義が生きてた時代は、こんなの出てたんですね。千代田区の加藤中道館という版元から、1981年刊だそうです)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年6月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。