kohei_hara/iStock

前回の(上)を受けて、引き続き「人間が信頼し合える社会」についての議論の仕方を考えてみよう。

(「人間が信頼し合える社会」の議論の方法(上):神野直彦『財政と民主主義』を手がかりに)

(2)違和感2…「社会統合」概念が曖昧

未定義の「共同体」、「社会統合」、「共同意思決定」の重要語のうち、「上」では「共同体」を取り上げたので、「下」では残り2つについてみておこう。

「社会統合」は根本概念

社会学では「社会統合」は根本概念の一つであり、個人レベルでの「統合」を重視して、「意識」面からのアノミー指標に基づく調査を積み上げて、その「非統合」ないしは裏返しで「統合」を説明するような定義がある。

その一方で、社会システムレベルの側からの「統合」に関心を持つ研究者は、集団関係や制度が果たしている機能の側面を重視した「統合」論を展開する。また、社会運動論でも、住民運動や大衆の集合行動を通しての「統合」ないしは「非統合」を論じる立場もある。

いくつかの意味が混在

本書では、「市場社会で社会統合を果たす国家」(:4)という表現もあれば、「政治システムが社会統合を果たす」(:6)とも使われる。その反面「人間と人間との関係も存続させなければ、社会統合が実現できない」(:7)というように、人間の間での「統合」としての使用も見受けられる。あるいは、「人間の生命活動が持続不可能となれば、社会統合は不可能になる」(:13)もある。

序章以外でも、第1章では「財政が所得再分配機能を発揮して、社会統合を果たしていく」(:40)がある。財政が所得再配分機能を果たしても、社会システムの統合が可能になるかどうかはわからない。それは「社会統合」の定義次第で決まるはずである。

社会統合は経済システムや社会システムの上位概念か

第2章でも「経済システムや社会システムの自発的な活動を、強制力を行使して『規制・統制』することは、反発を招いて、かえって社会統合が困難になってしまう」(:53)という表現がみられる。ここでの使い方は、社会統合は経済システムや社会システムの活動の上位概念とされている。

さらに「社会システムが混乱状態に陥れば、社会統合が困難になる」(:61)に至ると、トートロジーの印象すら与える。社会システムの適切な遂行こそが「社会統合」にもなるからである。

日本社会は「社会統合」されていないのか

加えて、「日本財政の無責任性」により、「社会権の思想の洗礼を受けている現代では、人間の生活を保障する責任を放棄する政府は、社会統合を果たして統治することはできない」(:65)や「社会の構成員の生命を保障する医療サービスの提供に政府が責任を担わなければ、政府は社会統合を果たすことができない」(:65)になると、暴動もクーデタも起きていない日本社会でも、まったく「社会統合」されていないかのような印象を受ける。

いずれの文章も神野の思いが「社会統合」に託されているのだろうが、その内容とレベルの微妙な相違が神野によって具体的に表現されていないために、鮮明な意味が届かない。

「行き詰まった」福祉国家は「社会統合」されていないのか

第3章では共同意思決定や共同体についての議論が多くなるが、それでも「財政は社会システムにおける人間の生命活動のためには、経済システムを制御して、社会統合を果たしていかざるをえない」(:109)と書かれる。「制御」にしても「社会統合」にしても、財政にそのような機能がどこまで備わっているか。この点についても議論の余地がある。

第4章では後半にまた「社会統合」が登場する。「累進的租税負担と社会保障の現金給付を組み合わせて、財政が所得再分配機能を発揮して、社会統合を図ろうとした福祉国家は行き詰まった」(:193)とある。福祉国家は「行き詰まった」が、それと「社会統合」とは重なり合うわけではないであろう。だからこのような文脈での使用と、「いうまでもなく、中央政府は国家として社会統合することに最終責任を負う」(:203)とがどのような連関にあるか、読者には伝わってこない。

そして、結論となる第5章「人間らしく生きられる社会へ」では「社会統合」そのものが消えてしまった。これはどのような理由だろうか。

(3)違和感3…「共同意思決定」概念が曖昧

「共同意思決定」とは何をさすのか

第三の重要語としては「共同意思決定」があげられるが、これにも神野は定義を与えておらず、序章から「おわりに」まで漫然と使っている印象を禁じ得ない。

序章で、「社会の構成員の共同意思決定による合意という民主主義」(:5)にしても、「共同意思決定」とは何をさすのかが不明だから、丁寧に読んでも分からない。

それは投票率が30%台程度の「選挙結果」だけではないことは確かであろう。仮に投票率が50%を超えたとしても、それを厳密に「共同意思決定」といっていいのかどうか。これについても神野の説明がほしい。

「共同体意識に基礎づけられた共同意思決定」とは何か

序章では、その他にも 「社会の構成員の共同意思決定で、要素市場による所得分配が公正ではないと判断すれば」(:13)としても使われているが、どのような方法による「判断」結果なのか。

国民の悉皆調査などは不可能であるから、マスコミや総務省などによる「国民投票」か、あるいは選挙予測のような無作為抽出法により有権者約8000万人国民から選ばれた1000人かもしくは10000人程度の意見集約による「判断」なのか。

さらに序章の最後では「政治過程で共同体意識に基礎づけられた共同意思決定が機能不全を起こし」(:19)と書かれているが、いつの時代の「共同体意識」か。また「共同体意識に基礎づけられた共同意思決定」とは何か。そしてその「機能不全」とはどのようなことか。

神野には自明かもしれないが、社会学者も含めて読者にはこれだけでは明瞭とはならない。

「共同意思決定」は民主主義なのか

次に第1章では、「社会の構成員の共同意思決定にもとづいて運営される民主主義」(:33)というように、5頁とほぼ同じ文章が認められるだけであった。

そして第2章では登場しないが、第3章になると再度多用されるようになる。

「社会の構成員の共同意思決定つまり民主主義」(:98-99)、「『自立』と『信頼』によって社会の構成員が近づき合い、共同意思決定という合意形成が実現」(:99)、「社会の構成員がかけがえのない能力を発揮し合って共同意思決定をする」(:99)、「政治システムにおける共同意思決定に影響を与える」(:100)、「社会の構成員が、権利と責任において共同意思決定に影響を与える方法」(:100)など、至るところで使われている。

要するにここでは、共同意思決定とは民主主義とほぼ同義かその主力となる方法という理解なのであろう。

地域住民が「共同意思決定」を通じて決める方法とは何か

第3章後半にも、「政治システムにおける共同意思決定が実現していく」(:115)というように、100頁と酷似した表現も見受けられる。さらにその末尾になると、その具体的方法には何も触れずに「どんな地域社会を望むのかを、地域住民が共同意思決定を通じて決めればよい」(:135)とさえいわれる。

都市社会学や地域社会学を専門とする社会学者だけではなく、地方自治の専門家すらも、「地域住民が共同意思決定を通じて決める方法」について長年試行錯誤してきただけに、このような方法論が示されない文章には驚くだけであり、もちろん何の説得力ももちえない。

第5章でもこの言葉は異なる意味合いで使われた。なぜなら「自発的協力の限界も、構成員の共同意思決定にもとづく強制的協力で克服される」(:216)というように、「共同意思決定」が民主主義の合意の前提ではなく、権力的な「強制的協力」に代えられてしまったからである。

「共同意思決定」の方法が欠如

そして巻末では、何度も繰り返された「民主主義とは・・・・・・社会の構成員の共同意思決定のもとに未来を決定しようとする運動である」(:232)や、「私たちには人類の存亡がかかった間違いの許されない共同意思決定をする歴史的責任が求められている」(:238)で締めくくられた。

以上紹介したように、最後まで「共同意思決定」の方法については何も書かれなかった。それは神野にとっても末尾におかれた「見果てぬ夢」(:240)なのかもしれない。

4. 未来社会の展望

比較の問題

第5章では「人間らしく生きられる社会へ」と題して、いくつもの展望がなされている。もっともスウェーデンへの思い入れは全編を通して読者には伝わってくる。

ただし社会システム論では国を比較する際でも、人口規模をある程度揃えておかないと、比較は難しいと考えられている。ましてやお手本にするという訳にはいかない。なぜなら、「政治的な自由がその真価を発揮し、最高の文化財を生み出す国もあれば、政治的自由が役に立たず、社会的な無秩序をもたらす国もある」(シュムペーター、前掲書:45)からである。

比較社会学では、「論理的に同じような手続きで収集された研究成果との照合を必然化する。それは対象の規模をそろえたり、文化の相違で区別したり、他の社会システムや文化圏との比較を要請することになる」(傍点金子、金子、2013:19)。

社会システム規模が12倍の違いを無視できるか

たとえば、2022年における日本人口が約1億2500万人、スウェーデンのそれは1050万人なので、日本はスウェーデンよりも約12倍の人口を擁しているという事実も大きい。

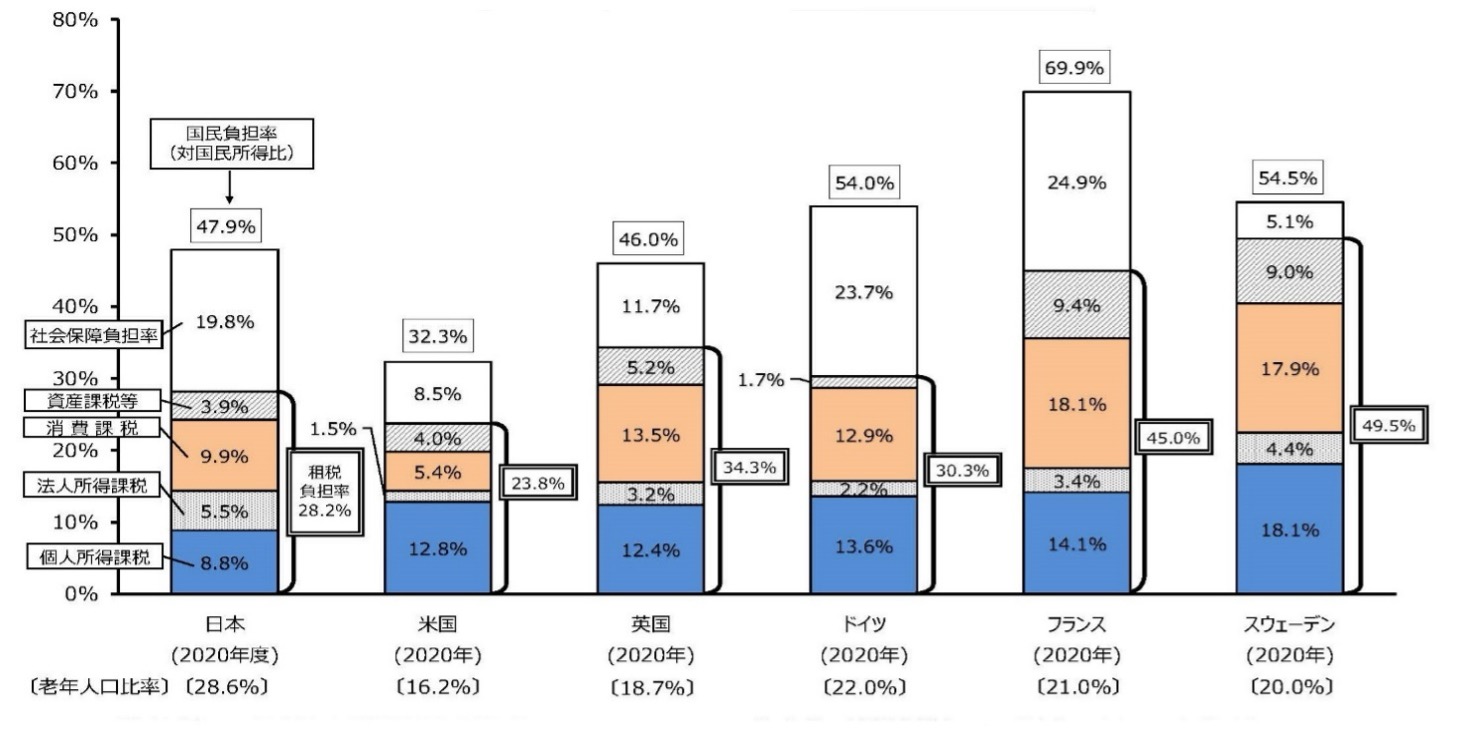

図3は国民負担率(対国民所得比)6カ国間での比較であり、よく使われるデータでもあり、スウェーデンと日本との相違は非常に鮮明である。

図3 「諸外国における国民負担率(対国民所得比)」の内訳の比較

出典:財務省ホームページ「諸外国における国民負担率(対国民所得比)」の内訳の比較

人口規模が12倍の比較事例

しかし社会システムの規模を軸にすると、もっと根源的な問題が生じる。

まずは比喩から始めると、人口規模で12倍なのだから、たとえば10人の零細企業と120人の中企業はそのまま比較できるか。また、10人の店員のショップと120人の店員を擁するチェーン店との比較はどうか。

あるいは、1万人の町村自治体と12万人の都市自治体の比較をどうするか。さらに、10万人の地方都市と120万人の政令指定都市は比較できるか。そして50ベッドの病院と600ベッドを持つ大病院の比較は可能か。

国連でも「子どもの比率」の比較は人口4000万人以上の37カ国で行っている

かりにこの5例の比較にためらいがあるのなら、日本とスウェーデンとの比較もまた慎重にならざるを得ない。

ちなみに国連が年少人口比率(子どもの比率)の比較をする際には、人口4000万人以上の37カ国で行う。4000万人以上の国といっても、中国やインドと比較すると、規模の相違は歴然としているが、それでも一応国連は国の人口数を基準として、社会システムの規模に配慮していることになる。

将来への展望についての議論の仕方

第5章全体が本書の結論である「人間らしく生きられる社会へ」にあてられている。そこには、大河内一男、宇沢弘文、大内兵衛などビッグネームからの「スローガン」の引用がなされている。

どれも立派なものであるが、元来「人間らしく生きられる」とは人それぞれに意味合いが異なるから、約130年も前にプレハーノフが記した、「人間は、それぞれその人に応じた哲学をもつ」(プレハーノフ、1898=1958:17)もやはり正しいであろう。

ヨーロッパの事例紹介だけでは済まない

ましてや日本の「未来のシナリオ」(:241)を論じるのに、フランスのアルザスロレーヌのストラスブールを紹介して、知識集約産業が花開く(:219-221)といったり、ドイツのルール地方事例として、「公園のようなランドスケープを創り出すとともに、住宅を整備し、生活環境を整えていく」(:222)と紹介するだけでは説得力に欠ける。

なぜなら、「新しい意味のある観点を開示するのは、新しい問題が、新しい方法をもって探求され、そうすることによって真理が発見されることにある」(ウェーバー、1904=1998:64)からである。

人口規模だけではなく、歴史、文化、経済、エネルギー事情、食料事情、政治形態、教育システム、税制などの相違が際立つフランスやドイツの事例は貴重だが、それが直ちに日本の未来の「教訓」になるとは限らない。

社会指標研究史は60年を超える

さらに「経済指標から社会指標へ」(:222)だけの掛け声ではなにも変わらない(金子、2023:131-148)。なぜなら、「社会指標」だけ取り上げても、そこには60年におよぶ膨大な研究史があるからである。

「国民総幸福」だけでは不十分

ましてや「幸福度」「国民総幸福」(Gross National Happiness)を持ち出して、ブータンを紹介するのは中谷(2008)と同じになる。なぜなら、ブータンは国連の「人間開発指標」(HDI)では不可欠の「識字率」では52.8%に止まり、世界ランキングでは202位になっていたからである。

このデータは2005年のものであるが、日本の「識字率」はこのとき99%に達していた(金子、2023:247)。この「識字率」ギャップをどう判断するか。

さらに「『幸福度』という新しい社会指標を社会目標として、地域社会を運営していこうとする基礎自治体、つまり区市町村が急速に広がっていく」(:224)といわれたが、これに該当する区市町村は1716自治体のうち78自治体なので、2023年5月現在では、4.5%(78/1716)にすぎない。

この数値をどう評価するか。私にはとても「急速に広がっていく」とは思えない。

三つの未来像を踏まえる

最後にアーリのいう「起こりそうな未来、実現可能な未来、望ましい未来という三つの未来像の区別が必要である」(アーリ、2016=2019:26)を前提にして、「本書の基本的信念」として、「経済、社会、政治という三つのサブ・システムを財政が調整して、社会統合を果たしていく」(:244)についても、さらなる具体的な展開がほしいことを指摘しておこう。

【参照文献】

- 神野直彦,2024,『財政と民主主義』岩波書店.

- 金子勇,1982,『コミュニティの社会理論』アカデミア出版会.

- 金子勇,2011,『コミュニティの創造的探求』新曜社.

- 金子勇,2013,『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.

- 金子勇編,2024, 『世代と人口』ミネルヴァ書房.

- 中筋直哉,2023,「都市社会学のコミュニティ論」吉原直樹編『都市とモビリティーズ』ミネルヴァ書房:109-150.

- 中谷巌,2008,『資本主義はなぜ自壊したのか』集英社.

- Mclntyre,2019,The Scientific Attitude, MIT Press.(=2024 網谷祐一監訳『「科学的に正しい」とは何か』 ニュートンプレス).

- プレハーノフ,1898=1958,木原正雄訳『歴史における個人の役割』岩波書店.

- 総務省統計局,2024,『社会生活統計指標-都道府県の指標』同統計局.

- 鈴木榮太郎,1940=1968,『日本の農村社会学原理』(上下)未来社.

- 鈴木榮太郎,1971,『家族と民俗』未来社.

- 鈴木榮太郎,1975,『国民社会学原理ノート』未来社.

- 鈴木広編,1978,『コミュニティ・モラールと社会移動の研究』アカデミア出版会.

- シュムペーター、J.A.,1910=2001、八木紀一郎編訳『資本主義は生きのびれるか 経済社会学論集』名古屋大学出版会.

- Urry,J.,2016,What is the Future? Polity Press Ltd.(=2019 吉原直樹ほか訳『<未来像>の未来』作品社).

- Weber,M.,1904,Die》Objektivität《 Sozialwissenschaftlicher und Sozialpolitischer Erkenntnis.(=1998、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』岩波書店).

- 吉原直樹,2023,「『未知の未知に』挑む都市社会学」吉原直樹編『都市とモビリティーズ』ミネルヴァ書房:1-56.