BBuilder/iStock

7月3日から一万円、五千円、千円の新札が流通する。150年以上にわたり培った偽造防止技術の結晶だそうだ。英国ではチャールズ国王の肖像を掲げた新札が6月5日から流通している。エリザベス前女王の在位が長かったので、肖像の変更は64年ぶりだそうだ。似たような出来事と思うかもしれないが、紙幣の発行方針は両国で大幅に異なっている。

英国では、2007年に発行が開始された20ポンド紙幣も、2022年秋から利用できなくなっている。今利用できるのは、2020年から発行されているエリザベス前女王と、6月からのチャールズ国王の20ポンド紙幣だけである。旧紙幣はイングランド銀行で交換してもらわなければならない。

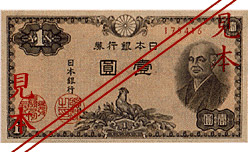

一方、わが国では1958年に発行が開始された一万円札が今でも有効である。一万円札はその後、1984年と2004年に切り替わり、来週から新札となる。まもなくデザインの異なる4種類の一万円札が流通するようになるわけだ。それどころではない。1946年に発行が開始された一円札も、未だに有効である。

流通が続く一円札

日本銀行サイトより

1958年の一万円札や1946年の一円札を渡されて、だれが本物か偽造かわかるだろうか。銀行員でも見分けられる人は限られるだろう。わが国には偽造された旧札が流通されるリスクがあるわけだ。偽造防止を謳うのであれば、少なくとも二世代前以前の旧札は、英国と同様に廃止するのがよい。「旧札を持っている人が困る」は理由にはならない。銀行窓口で交換すればよいだけだからだ。

新制度の導入が中途半端になる現象はわが国で繰り返し起きている。古い制度の利用者を守るという気持ちから論理的な判断が妨げられるという点では、紙の保険証のマイナ保険証への切り替えも、旧札の廃止遅れも同じ判断ミスである。

「もったいない」「せっかくここまで来たのに」といった気持から判断が歪められてしまう心理バイアスを総称して「サンクコスト」と呼ぶ。これを避けるのが合理的判断である。財務省、日本銀行、国立印刷局には、旧札の廃止に乗り出す合理的判断を求めたい。