takasuu/iStock

1. ソーシャルディスタンスの経験から

ソーシャルディスタンスは人種、民族、階層間の「社会的距離」

5年前の新型コロナウイルス感染以降頻繁に使用されてきた言葉の問題から始めよう。

当時から現在まで使われてきたコロナ感染関連での「社会的距離」(social distance、以下、ソーシャルディスタンスと略称)は、社会学的には人種、民族、階層間の「社会的距離」を指す概念として100年以上の歴史を持つ概念であった。

しかしながら新型コロナウイルス感染が広がり始めると、これはもっぱら「空間的な距離」としての2mを意味する用語として、首相、担当大臣、知事、市町村長、専門家会議、マスコミ他すべてがこの言葉の学術的「原意」には無自覚なままで使われるようになった注1)。

ソーシャルディスタンス2mの間隔ではない

なぜなら「社会的距離」とは、写真1のような「人と人の間隔を2mくらいに空けること」を意味しないからであった。このような使い方は学問的にも間違っている。

2mの間隔を意味したいのなら、フィジカル・ディスタンス(物理的距離)と変えようとなんども発言したが、日本社会全体は最後まで無反応であった。

写真1 佐賀県鳥栖市のスーパーで筆者撮影(2020年9月22日)

空間距離という発想は皆無

学術的にいえば「社会的距離」は、何よりもパークやバーゼスら初期のシカゴ学派で用いられた都市社会学の用語である注2)。

たとえばパークは、「私たちの感情は、偏見と関連がある。そしてその偏見は、人や民族はおろか、無生物といったようなもの、つまり何物に対しても抱かれるのである。また、偏見はタブーにも関連しているところから、『社会的距離』(“social distances”)や現存の社会組織を維持しようとする傾向がある」(パーク、1925=1972:17)。

ここでは空間距離という発想は皆無であり、偏見など個人感情や社会関係のレベルでのみ使用されている。

親しさの度合や疎遠の程度を表現する

語源的にみるとdistanceは、dis-apart、tance-standなので、stand apart(距離がある、隔たりがある、疎遠)という意味になり、とりわけ空間的な隔たりを指して、遠方にある状態を表す。しかし、これにsocial(社会的)が付くと、空間ではなく、親しさの度合や疎遠の程度を表現するというのが社会学でも通説となった。

従って、新型コロナウイルス感染予防に活用されてきたソーシャルディスタンスとは人と人との2m間隔ではなく、集団間や個人間で関係の親しさの程度を表す際に用いられる概念の誤った使い方であったと総括できる。

大型英和辞典の説明

その誤りは現代日本の大型英和辞典をひもとくだけでも理解できる。

たとえば、「集団間における牽引と反発の度合いで、人種・階級・職業的地位などがその決定因となる」(『研究社新英和大辞典』)、「職業上の地位や階級などによる個人または集団間の親近性」(『ランダムハウス英和大辞典』)、「主に社会階層を異にする個人・集団間の親近度、許容度を表す」(『グランドコンサイス英和辞典』)というような「親近性」の度合いに限定された説明が、日本のいくつもの大型英和辞典でなされている。

英語の表現でも、‘keep a person at a distance’は「人との距離を保つ」とはいえ、その意味は空間的な距離ではなく、「冷たく扱う」や「親しくしない」といった親しさの程度を示すものである。

なお『新編英和活用大辞典』(1995:767)では、’the social distance between the two lovers’「2人の恋人間の社会的な隔たり(身分などの違い)」が例文としてあげられている。もちろん2mの空間距離を表すものではない。

『広辞苑』でも「親近性の強度」とされている

そして歴代の『広辞苑』でも、「集団と集団との間、個人と個人との間における親近性の強度」とされてきた。空間距離2mを「社会的距離」と言い続けてきた人々は、誰でもが手にすることができるこれらの大辞典を参照しなかったのであろう注3)。

首相以下、辞典の参照をしないまま長らく空間距離2mとしてソーシャルディスタンスを強調されてきた結果、せっかくの社会学的な資産は誤用されたままで現在に至っている。

社会学を生業としてきた私にとっては、コント以来の社会学の歴史170年でも痛恨の5年間であった。その経験から、もう少し社会学の発信力が強くならないかと試行錯誤するうちに、新たな概念が日本社会にも社会学にも侵入してきたことに気が付いた。

それが国家論で時折見かける「社会国家」(仏 État providence、英social state)概念である。

2. 社会学の国家論

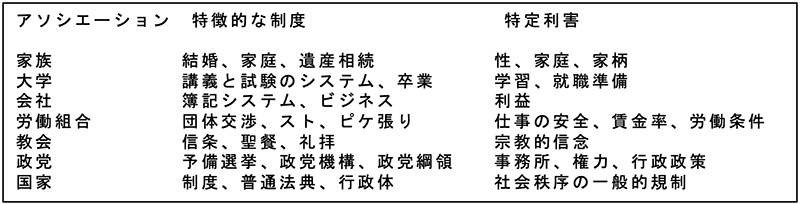

アソシエーション、制度、利害

マッキーヴァーとページによる社会学のテキストは世界的に広く読まれてきたが、国家を筆頭とするアソシエーションは、「単一の利益かもしくは共通のまとまった利害の追求のために組織された集団」(MacIver and Page,1950:12)であるとそこでは明記してあり、表1のような内容が日本では社会学の伝統として現在までも受け入れられてきた。

表1 アソシエーション、制度、利害

出典:MacIver and Page,1950:18.

多くの場合、国家は「機能」の観点から「職業・経済・文化のうち、単一の共通せる利害をもつ成員をむすびつけている」(マッキーヴァー、1949=1957:69)ものであり、会社、組合、団体、学校、職業集団とともに国家(state)が位置づけられる。

このうち、国家は最大・最強のアソシエーションである(MacIver and Page,op.cit:453)。そのため社会学では国家を機能論的に理解して、政治、経済、社会、文化、福祉などの全体社会システムを動かす機能が、アソシエーションのうちでもっとも優れているとみなされてきた注4)。

社会学による「国家」の定義集

以下、少しばかり社会学の立場からの代表的な「国家」の定義を紹介しておこう。

古くはウェーバーのように、アソシエーションとしての「政治団体」のうち、「その行政スタッフが秩序の実施のための正当な物理的強制の独占を有効に要求する限りにおいて、『国家』と呼ばれる」(ウェーバー、1922=1972:88)という表現がある。

デュルケムでは、「国家は、自己の諸機関と同質の諸機関、つまりは一般的生活を律する機関だけは、これを吸収する」(デュルケム、1893=1960=1971:217)とある。また、「諸機能の多様化は、有用でも、必要でもある。・・・・・・この統一性を実現し、これを維持しようと配慮すれば、独立した機関によって代表される特殊な一機能を社会有機体のなかに構成しなければならない。この機関こそ、国家または政府である」(デュルケム、1893=1960=1971:346)。

このような機能論的な理解が世界的にも合意されてきた。

日本社会学での国家の定義

日本ではどうか。古くは高田が『社会と国家』(1922)でこの両者の次元の相違を力説した。その後たとえば富永は、そのような社会学の伝統を踏まえて、「国家を機能集団とすることは、マッキーヴァーが国家をコミュニティ-われわれの場合は地域社会-から引き離してアソシエーションと見做したさいに意図されていた精神を引き継ぐものである」(富永、1986:263)とした地点から出発した。

すなわちマーキーヴァーや高田と同じく富永は、国家がアソシエーションであるという判断を受け入れたうえで、「国家は他のアソシエーションが成員に課している規則とは根本的に異なる強制力の裏づけをもった法律を国民に課しており、国民はその強制力から逃れられない」(同上:264)とみた。この「強制力」の根源こそが「暴力」である。

近代国民国家

その結果、「近代国民国家は国民社会規模において形成された最大の地域行政組織であり、また同時に立法・司法の業務を行なう統治機関である」(同上:262)として、表1に準拠する視点を堅持した。

この場合「近代国民国家」なので、日本でいえば明治期以降の150年間が含まれるから、本稿「下」で検討する太平洋戦争当時の「戦時国家」であっても、この定義を変えるには及ばない。

そして、「近代化と産業化がより高度になった「近代産業社会後期」になって、国家はもっとはるかに多くのことを求められるようになった。とりわけ顕著なのは国家の手による福祉政策である」(同上:264)として、富永は「近代産業社会後期」に特有な形態として「福祉国家」を位置付けた注5)。

近代産業社会後期

富永の「近代産業社会」は、近代化と産業化という両方の社会変動によってもたらされた理念型である。このうち近代化とは、政治面では近代国民国家の形成と民主化、社会文化面では科学の発展と合理主義精神の浸透および教育の普及、都市化、社会分化などが事例とされた。

また産業化は、技術的側面に関しては近代科学の生産技術への応用とエネルギー動力革命があり、経済的側面では高度の生産力上昇としての経済成長と経済発展を含む。

そのためいつからが「近代産業社会後期」とは断言できないが、日本では高度成長期が終焉して、ワープロパソコンが日常的に使用され始めた1990年代辺りからそのような認識が普遍化したように感じられる。

多機能的な「福祉国家」の登場

そういう時代になって、「国家は貧困を解消し、失業者を救済し、身障者や高齢者を保護し、国民の生活水準を安定させ、不平等をなくし、機会均等を実現するとうにつとめなければならない。このような国家理念は「福祉国家」と呼ばれる」(同上:264-265)。その結果として、「機能集団であり、組織の一つでありながら、国家の活動は少数の機能に専門分化するのではなくして反対に多機能的になっていった」(同上:265)とまとめられた。

簡単ながら国家論に関する複数の先行研究を検討した結果からも、社会学では国家の機能的な把握が普遍化していて、とりわけ日本語で「福祉国家」は活用されても「社会国家」を使う社会学者は稀な存在であった注6)。

3. 社会国家(État social)

「福祉国家」≒「社会国家」

ところが偶然にフランス語文献の「社会国家」(État social)ないしは「福祉国家」(État providence)に出会い、英語圏からの福祉国家(Welfare State)とはかなり違和感が強くなった。

なぜなら、社会学では社会と国家は表1で示したように、別次元だと解釈してきたからである。換言すれば、社会の中に国家が含まれるのである注7)。

「社会国家」は「社会支出」が肥大した国家か?

しかし、資本主義論で世界的なベストセラーを出したピケティは、「福祉国家」(État providence)の代わりに「社会国家」(État social)を使い、「社会支出」が肥大した国家をそこにイメージした注8)。

ピケティ『21世紀の資本』から「社会国家」(État social)イメージを拾うと、「経済と社会生活における中心的な役割を引き受け」(同上:492)、「富裕国が社会支出にあてようとする国民所得の割合は大幅に増え」(同上:494)、「国がこの数十年ほど重要な経済的役割を果たしたことはない」(同上:495)、「資本主義の問題に対する解決策は国家の役割を拡大し、社会支出を必要なだけ増やすことだと考える」(同上:495)などから、フランス語での「社会国家」独自と思われる内容が浮かんでくる。

「社会国家」は国民所得の40%を徴収する

ピケティの「社会国家」は本文からすると、「富裕国において基本的な社会権に基づく教育、保健医療、年金生活についての権利」(同上:500)を念頭に置いている。

さらに近著では、「社会国家のための公共支出(保健、教育、年金、失業保険、家族手当など)は国民所得の40%ほどになる」(ピケティ、2019=2023:899)とより具体的内容に踏み込んでもいる。

「社会支出」の内訳

あるいは社会国家とは、「総税収が国民所得の30%を超え、教育、社会支出は総支出の3分の2を占める」(同上:441)という表現もある。

ここでの「社会支出」とは、日本も順守しているOECD基準でいえば、高齢(老齢年金)、遺族(遺族年金)、障害・業務災害・傷病(障害年金、障害者自立支援給付、労災保険等)、保健(医療保険、公費負担医療、介護保険等)、家族(児童手当、児童扶養手当、施設等給付、育児・介護休業給付等)、積極的労働市場政策(教育訓練給付、雇用調整助成金等)、失業(求職者給付、求職者支援制度等)、住宅(住宅扶助等)、その他(生活扶助、生業扶助、災害救助費等)の9分野に分けられる。

日本での「社会支出」(OECD基準)

日本での「社会支出」(OECD基準)は表2のようにまとめられる。

表2 日本の社会支出(OECD基準)

| 年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 |

| 総額(億円) | 1,254,813 | 1,363,550 | 1,423,215 |

| 対GDP比(%) | 22.55 | 25.30 | 25.12 |

| 一人当たり(千円) | 992.4 | 1,080.9 | 1,139.1 |

出典:国立社会保障・人口問題研究所,2024:1.

すなわち、2018年度、2020年度、2022年度のデータからは、その総額は125兆4813億円から142兆3215億円へと急増している。またそれがGDPに占める比率も22.55%から25.12%へと上昇した。

さらにゼロ歳から百歳までのすべての日本国民一人当たりの支出でも、それが99万2400円であった時代から113万9100円へと増加した。

「社会保障給付費」(ILO基準)

ただ日本では、これらの「社会支出」(OECD基準)とともに、「社会保障給付費」(ILO基準)が併用されてきた。両者の関係は、「社会保障給付費」と比べ、「社会支出」は施設整備費など直接個人には帰着されない支出まで集計範囲に含んでいる」(国立社会保障・人口問題研究所編,前掲書:1)。

この定義により、「社会支出」の総額がいつの時代でも「社会保障給付費」を越えることになる。このように集計方法の違いが「社会支出」と「社会保障給付費」間には認められるが、両者の重なり合う部分はもちろん大きい。

そこで、表3により、日本の「社会保障給付費」を示しておこう。

表3 日本の社会保障給付費(ILO基準)

| 年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 |

| 総額(億円) | 1,213,999 | 1,322,196 | 1,378,337 |

| 対GDP比(%) | 21.81 | 24.53 | 24.33 |

| 一人当たり(千円) | 960.1 | 1,048.1 | 1,103.1 |

出典:国立社会保障・人口問題研究所編,2024:4.

社会支出=「社会保障給付費」+「施設整備費」や「管理費」

さらに「社会保障財源」(ILO基準)を表4に掲げておく。

表4 社会保障財源(ILO基準)

| 年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 |

| 総額(億円) | 1,325,037 | 1,847,311 | 1,529,922 |

出典:国立社会保障・人口問題研究所編,2024:6.

表2、表3、表4を総合化すれば、社会保障財源(ILO基準)を明らかすることで、それは「社会保障給付費」(ILO基準)の財源になるとともに、「社会保障給付費」(ILO基準)に「施設整備費」や「管理費」までを含む「社会支出」の財源にもなるという理解である。

これを簡略して、

社会支出=「社会保障給付費」+「施設整備費」や「管理費」・・・・・・(1)

としてもよいであろう。「社会支出」ないしは「社会保障給付費」の財源が「社会保障財源」(ILO基準)であることはもちろんである。

そして「政策分野別社会支出」では、日本の内訳は表5のようになり、「保健」「高齢」との比率が高いことが分かる。2022年度でいえば、第1位の「保健」は61兆9775億円に達した。

表5 政策分野別社会支出(%)

| 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 | |

| 高齢 | 38.4 | 35.8 | 34.4 |

| 遺族 | 5.2 | 4.7 | 4.4 |

| 障害・業務災害・傷病 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |

| 保健 | 41.2 | 41.0 | 43.5 |

| 家族 | 7.2 | 7.9 | 7.9 |

| 積極的労働市場政策 | 0.7 | 2.6 | 1.2 |

| 失業 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |

| 住宅 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |

| その他 | 1.3 | 1.4 | 2.5 |

| 総額(億円) | 1,254,813 | 1,363,550 | 1,423,215 |

出典:国立社会保障・人口問題研究所編,2024:3.

第2位が「高齢」の48兆9733億円、第3位が「家族」の11兆2086億円になった。このうち「保健」は医療保険と介護保険を含むので、文字通り全国民に対する支出であり、「高齢」は65歳からの「年金」総額を含んでいる。

また「家族」ではこれまで少子化対策の要となってきた「児童手当」「児童扶養手当」「育児・介護休業給付」が含まれているので、少子化が進み、同時に高齢化が顕著になれば、支出総額もまた増大する。

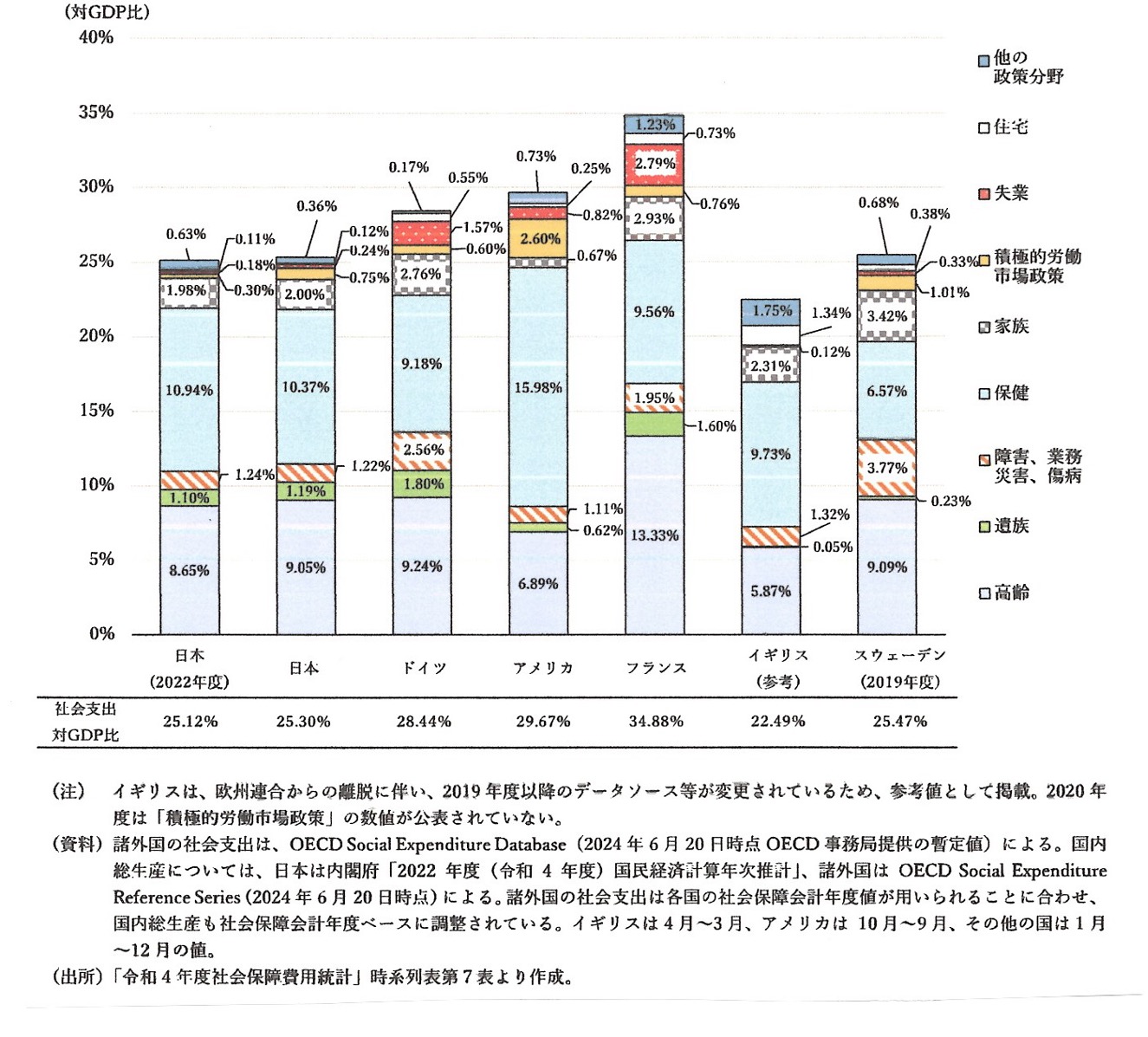

政策分野別社会支出の国際比較(対GDP比)

図1では日本の「社会支出」をOECD加盟国のいくつかの国と比較した。

図1 政策分野別社会支出の国際比較(対GDP比)

出典:国立社会保障・人口問題研究所編,2024:8.

比較した6カ国とも共通して、対GDP比の比率が高いのは「保健」と「高齢」であった。このうち、「保健」>「高齢」であった国は、日本、アメリカ、イギリスの3か国であり、「保健」<「高齢」だったのは、ドイツ、フランス、スウェーデンであった。

「社会支出」の比較の結果

その他顕著な点として、社会支出(対GDP比)が高い国はフランス(34.88%)とアメリカ(29.67%)そしてドイツ(28.44%)であったことが指摘できる。反面、スウェーデン(25.47%)と日本(25.30%)と同じグループになることが分かった。なお、イギリスのデータは参考扱いなのでここには含めない。

「社会支出」の内訳の特徴としては、国民全員が健康保険ないしは医療保険に加入していないアメリカでの「保健」(15.78%)が際立っている。また、フランスとドイツの「失業」に関する社会支出(対GDP比)の多さも目立つ。

家族への支出が少ないアメリカ

家族への支出でいえば、スウェーデン(3.42%)やフランス(2.93%)そしてドイツ(2.76%)が多い方のグループになり、それより低い日本(2.00%)に比べても、アメリカ(0.67%)は非常に少ないという結果になった。

国民全員が強制加入の医療保険制度を今日まで作らず、家族(児童手当、児童扶養手当など)なども少ない個人主義国家としてもアメリカの姿が浮き上がってくる注9)。

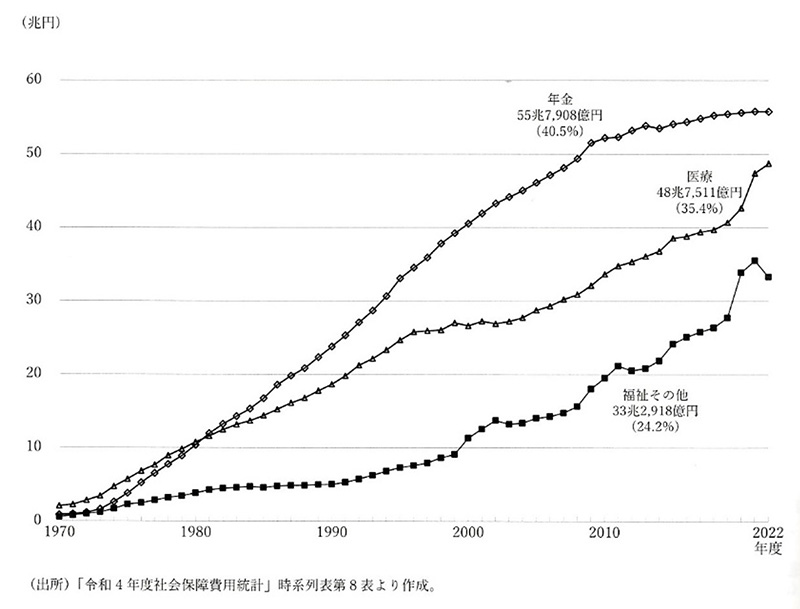

そして近未来の日本の姿を考える際に不可欠なデータとしては、「部門別社会保障給付費」の年次推移(図2)があげられる。いずれも日本の「福祉国家」を揺るがす総額と伸びになっている。

図2 部門別社会保障給付費の年次推移

出典:国立社会保障・人口問題研究所編,2024:4.

「年金」の比重が下がる

ただし時系列の趨勢でいえば、「年金」は2000年度であれば全体の53.1%を占めていたが、2018年度になると45.5%に下がり、2022年度では40.5%まで低下した。

その反面で2000年の「医療」は31.4%、「福祉その他」は15.5%であったが、2018年度では「医療」は32.7%、「福祉その他」は21.8%に増え、2022年度になると、図2のようにますます増加してきた。

「社会保障給付費」の財源

ちなみに「社会保障給付費」の財源は過去3か年度では表6の通りである。

表6 社会保障給付費の財源

| 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 | |

| 社会保険料 | 54.8 | 39.8 | 50.5 |

| 被保険者拠出 | 28.9 | 21.0 | 26.6 |

| 事業主拠出 | 25.9 | 18.9 | 23.9 |

| 公費負担 | 38.0 | 31.9 | 42.0 |

| 国庫負担 | 25.3 | 22.1 | 29.6 |

| 他の公費負担 | 12.7 | 9.7 | 12.4 |

| 資産収入 | 3.3 | 23.8 | 3.8 |

| その他 | 3.9 | 4.5 | 3.7 |

| 合計(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

出典:国立社会保障・人口問題研究所編,2024:7.

単純化すると、国民が「被保険者拠出」として毎月支払っている「社会保険料」は全体の25%程度であり、雇用者としての事業主負担が同じく25%あまりであり、両者の合計が「社会保障給付費」財源の半分程度を占めている。要するに、被保険者としての個人の負担額は総額の1/4くらいなのである。

国庫負担は全体の25%

残りの半分のうち公費負担(国庫負担+他の公費負担)が約40%を占めていて、あとは資産収入と「積立金」からの受け入れになる。

すなわち、国庫負担は全体の25%程度であり、他の公費負担として地方公共団体(都道府県、市区町村自治体)の負担が10%を超えるくらいになっている。

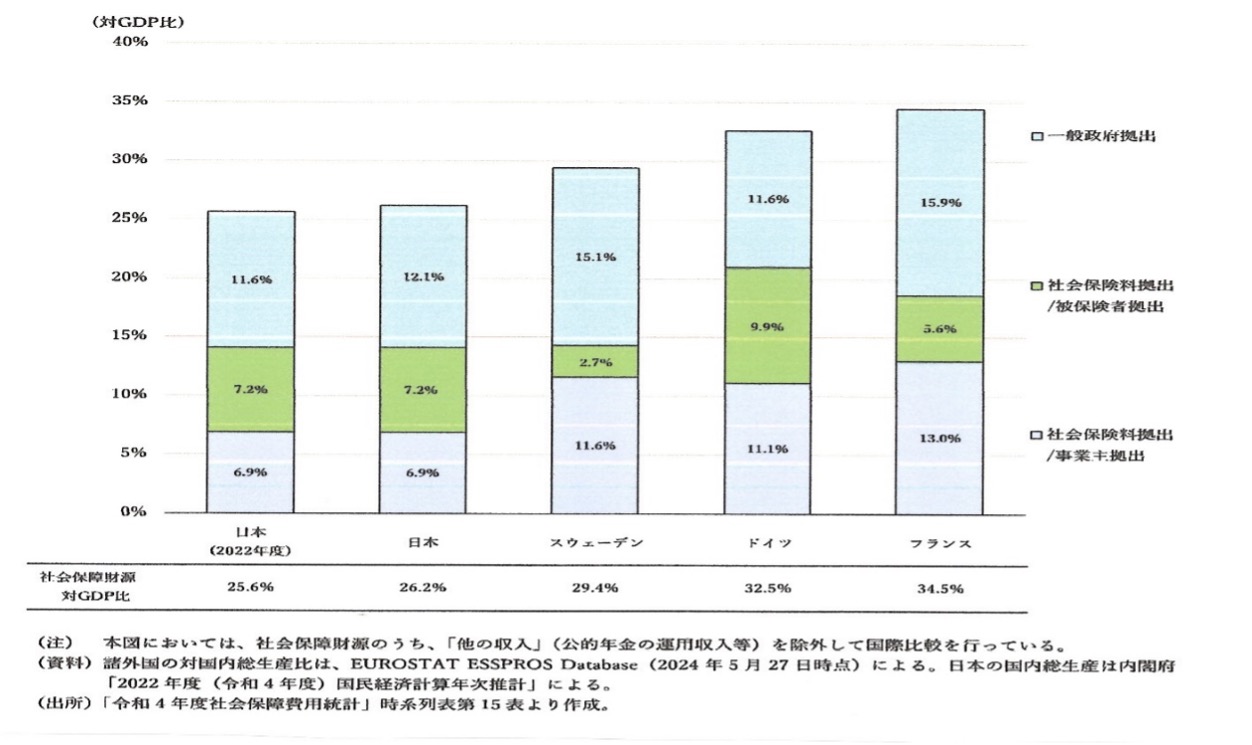

「社会保障費財源(EU基準)の国際比較(対GDP比)」

このような日本での負担割合をいくつかの国と比較したのが図3である。

図3 社会保障費財源(EU基準)の国際比較(対GDP比)(2021年度)

出典:国立社会保障・人口問題研究所編,2024:9.

それは2021年度の「社会保障費財源(EU基準)の国際比較(対GDP比)」であるが、全体としての日本の特徴は対GDP比がやや小さく、比較対照としてのスウェーデンより3.2%、ドイツより6.3%、フランスよりも9.3%に低くなっていた。内訳としても、「事業主拠出」率が他の3国よりも低く、さらに「一般政府拠出」分がフランスやスウェーデンよりも小さいことが分かった。

反面、「被保険者拠出」はフランスやスウェーデンよりも大きく、ドイツに次いでいる。これらは所得税や消費税の比率が異なるので、単純な比較でコメントをすることは難しいが、国家のあり方の事例の一つとして理解しておきたい。

日本語では「国家」で充分

これまで「社会支出」「社会保障給付費」そして「社会保障財源」などのデータを使って、「福祉国家」としての日本の現状をいくつかの国との比較によって明らかにしてきた。

ただしデータ分析をした結果からみても、日本の現状は「社会国家」や「福祉国家」とせずに、日本語ではやはり「国家」だけで十分であるというのが私の判断である。

とりわけフランス語の「福祉国家」(État providence)は英語の「福祉国家」(Welfare State)よりも厄介だからでもある。なぜなら、‘providence’は神慮、神の恩寵、救いの神などを意味するからであり、語学的には福祉(welfare)の意味はもちろんない。

「福祉国家」(État providence)は神の恵み(providence)か?

フランス語での通常の福祉や保障は、bien- être social、aide sociale、sécurité socialeなどの単語であり、そこには神(providence)が登場する余地はない。それにもかかわらず、「福祉国家」(État providence)が言語的(仏和辞典レベル)にも厳然として存在する。このフランス語における福祉、福祉国家をめぐる違和感は私にとっては強いものである。

しかしたとえば1963年に刊行された『新和仏中辞典』(白水社)では、「福祉国家」を‘pays désirant assurer le bien- être du peuple’(国民の福祉を保障しようとする国家)と端的に書かれていたことが印象に残っている。この時代ではまだ「福祉国家」(État providence)とは使いにくかったのであろう。

バウマンの「社会国家」と「福祉国家」の使い方

しかしポーランド人のバウマンになると、「社会国家」(social state)と「福祉国家」(welfare state)との峻別性が際立つ。

「社会国家は・・・・・・(中略)生産者/兵士の社会にとって死活的な利益を増進し、社会を円滑に機能させる」(バウマン、2010=2012:64)や、「今日、誤って<福祉国家>と名づけられた機構は・・・・・・適切な資源を欠くために自己の生存を確保することのできない社会のあぶれものたちに対処するだけ」(同上:67)など、ピケティを含めたフランス語文献での理解とはかなり異質の内容として表現されている。

ピケティとバウマンの異質性

とりわけ、「社会国家は自由とセキュリティを結びつけようとした」(同上:70)ことで、その構想は元来「矛盾を宿していた」(同上:70)とも指摘している。

逆に福祉国家は、「貧しく怠惰な人々に対処している行政機関」(同上:66)という扱いであり、「社会国家は近代においてコミュニティ概念を最高の形で具現化したもの」(同上:74)に照らしてみると、ピケティなどのフランス語文献とは完全な異質性が感じ取れる注10)。

「社会国家」を使う必然性が見えてこない

このようにフランスやドイツを超えた一般的な視点からは、「福祉国家」の代わりに「社会国家」を使う必然性が見えてこない。

「社会国家」がドイツ語圏やフランス語圏に特有な用語なのかどうかは私には判断できないが、社会学の観点からもアソシエーションとしての国家の前に社会(social)を付けるのには日本では違和感が残る。

さらにいえば、日本語で「社会国家」を使う場合は、フランス語やドイツ語での「社会国家」との相違を理解して、加えてバウマンのような使い方にも配慮したうえで使用しなければ、読者へのメッセージが届きにくいと思われる。それは至難の業だから、日本語表現としては「社会国家」に拘らないほうがいいのではないか。

(「社会学理論の堅持と創造(下)」につづく)

※ 【参照文献】は「下」でまとめて掲載します

■

注1)当時から私はこの誤使用を繰り返し指摘してきたが、日本社会学会でも社会調査協会でも無反応であった(金子、2020a;2020b;2021)。

注2)特に社会的距離については、英語文献だけではなく、フランス語『社会学辞典』でも以下のような説明があることに留意しておきたい。「社会的距離は、より一般的でよく使う意味としては、多かれ少なかれ分離よりもやや大きな間隔であり、社会空間のなかで二人かもしくはそれ以上多い人々の間における地位の間隔である。それは、社会的に、民族的に、宗教的信条面でも下位文化的に見ても、異なる階級に所属する人々を指すものである」。 (Boudon,R.,et.al,eds.,2012:65-66).

注3)英語や国語の大辞典で「原意」を調べないままに、勝手な意味を込めて言葉を使う国民の姿勢に、昭和の終りまで培われてきた日本文化の劣化を感じる。

注4)国家が「暴力を蓄積しながら富を徴収する」(萱野、2023:131)のは事実ではあるが、「暴力」の観点を過度に強調するだけの「資本主義と国家」の関連分析では不十分である。たとえば「資本主義は、あらたに進出すべき領域や分野で資本蓄積をおこなうために、そのつど国家の暴力を当てにする」(同上:298)で止まると、暴力を基盤とした「強制機能」を持つ国家のもう一面である「調整機能」が見逃されてしまう(金子、2023:173-175)。

注5)ここでの「福祉国家」はもちろん‘welfare state’が意識されている。

注6)21世紀の今日でも少数派ではあるが、「社会国家」と「福祉国家」を互換的に使用する社会学者も登場した(落合、2023)。

注7)これはもちろんマッキーヴァーによるコミュニティ(地域社会)とアソシエーション(組織)から派生する考え方である(マッキーヴァー、1917=1975)。

注8)ピケティの「社会国家」(État social)はハーバード大学出版会からの英訳ではsocial stateとされたが、翻訳ではともかく、この表現が福祉国家(welfare state)と同じ意味で使われるとは考えられない。

注9)アメリカ社会の「分断」は、人種や民族それに階級・階層が絡み合うアイデンティティレベルの問題と「新旧の断層線」による(ハンチントン、2004=2004)。

注10)「社会国家」(social state)と「福祉国家」(welfare state)をめぐるピケティとバウマンの異質性は明らかだが、フランス語からの英訳でも英語だけでも多様な意味が両者に込められているので、日本語として「社会国家」の使用は差し控えたいというのが私の判断である。