今年の2月に「「発達障害バブル」はなにを残したのか」という記事を書いた。2015年頃から流行してきた、精神疾患の中でも発達障害だけは「ギフテッド」(恵まれた特性)で、特殊な才能と一体なのだといった論調に、警鐘を鳴らす内容である。

いわゆる日本社会の「同調圧力の強さ」に対して、いやいや、自分の個性を認めてくださいよと言いたい欲求は、多くの人が持っている。そのとき、「病気なので変えられません」かつ「でも ”キラキラした” 病名で、名乗っても恥ずかしくない」という選択肢が出てきたら、これは強力だ。

そうした背景が、バブルに喩えられるほどの発達障害の流行には、あったと思う。なのだけど最近、上記の記事に寄せられたコメントを読んで、「うーむ」と再び考え込んでしまった。

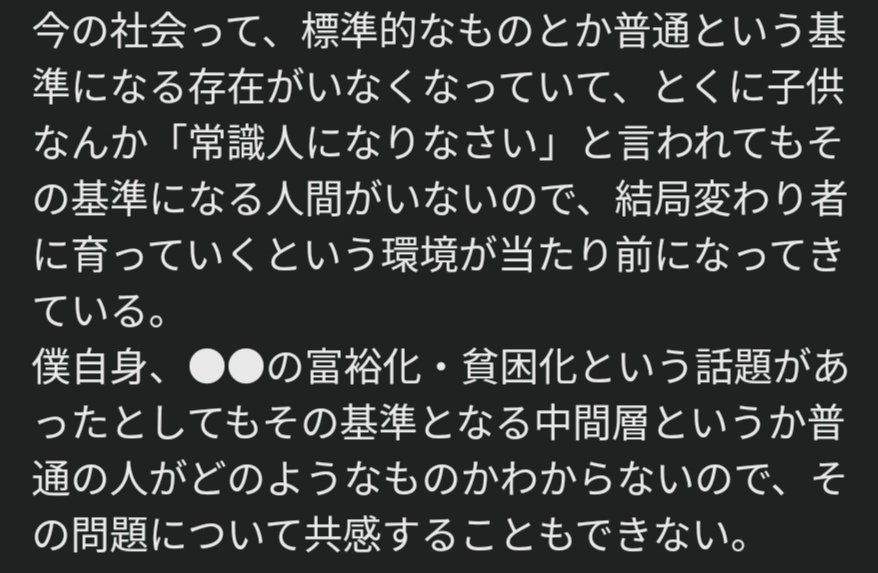

9月20日にいただいたコメント。

貴重な示唆に感謝です

そうだよなぁ。むしろ「普通の人」や「常識人」こそ、この10年ですっかり消えちゃったもんなぁ。特にTVやSNSでは。

たとえば、会話の相手に「わざと」失礼な態度をとるキャラで、ウケる人がいる。タレントはもちろん、学者や政治家にまでいたりする。人としておかしいよねと批判しても「いやいや、そこがいいんじゃん!」とファンが合唱して、かき消される。でも、なにかのタイミングで手のひら返しが起きて、人気を失う。

「特定の病名推し」みたいな風潮は、変だと気づくきっかけは、色んなところにあったと思う。発達障害でいうと、2019年に起きた元農水次官の父親による長男の刺殺事件では、法廷で母親(妻)が息子を「アスペルガーに生んで申し訳ない」と証言して、波紋を呼んだ。

ひきこもりで通院困難だった被害者の診断歴は、かなり特殊で、最初は縁戚の医師が「統合失調症」と鑑別したが、新たな主治医が実際に会ったら「アスペルガー症候群」に変わったという。

統合失調症に比べれば、発達障害が知られて以降のアスペルガー(ASD)は「名乗りやすい病名」だろう。実際に、ギフテッドな有名人もいる。でも、そのことは本人も家族も、救わなかった。

10年ほど続いた「この病名ならキラキラしてるから、カミングアウトOK! さぁみんなダイバーシティ!」みたいなやり方を、ぼくたちはいい加減やめるときが来ている。でも、だったら代わりに、どうすればいいのか。

6月に対談した精神科医の尾久守侑さんの新刊『病気であって病気じゃない』は、ヒントになる本だった。尾久さんいわく、医師と通院者とでは、そもそも病名に求めるものが違っている。

医者の側は、片方の極に健康な状態、他方の極に(たとえば即入院が必要な)明白な病気を置き、中間の「病気とまでは言えないが、でも不調があるよね」というゾーンで、多くの患者を診る。

一方、メンタルが追い詰められて駆け込む側には、そんな余裕はない。なにより知りたいのは、「病気のせい」で自分がいまおかしいのか、そうではないから「自分のせい」なのかの二択だ。

そのギャップを意識しないと、「この病名ならみんな抵抗感なくて、イイっしょ!」みたいなラベルに、双方が依存し殺到しちゃう――っていうのが、ここ10年間にASDやADHDをめぐって起きたことではないのかと、(これは尾久さんではなくぼくが)思う。

実は同書を読んで、すぐ脳裏に浮かんだ小説がある。古井由吉が1971年に芥川賞を受けた『杳子』(ようこ)だ。

ヒロインの名に「杳(くら)い」と入っているとおり、学生どうしの恋愛小説なのに異様に暗い。でもじっくり読むと、決してキラキラはしない代わりに、深い優しさを湛えていることがわかる。

作中で「ノイローゼ」と呼ばれる杳子は、今なら発達障害と診断されるだろう。喫茶店のデートでも、前回座ったのと「同じ席」以外はイヤだとか、もしドアを開けて当てが外れたらすべての建物のドアを試しそうで怖いとか、本人限定の異常に微細なこだわり(癖)で恋人を悩ませる。

彼女はそもそも病気で、入院した方がよいのか。家族も交えた激論の後、主人公はこう思う。杳子に、大略すれば「あなたは自分の癖を、私に押しつけないから好き」と告げられての応答である。

彼はそうではない時の自分の姿を思った。杳子のそばにいながら自分ひとりの不安に耽って、無意識のうちに同じ癖を剥き出しにして反復している獣じみた姿を……。そして彼のそばで眉をかすかに顰めてそれに耐えている杳子の心を思いやった。しかしその思いは胸の中にしまって、杳子の差し出した言葉を彼はそのまま受け取った。

「入りこんで来るでもなく、距離を取るでもなく、君の病気を抱きしめるでもなく、君を病気から引張り出すでもなく……。僕自身が、健康人としても、中途半端なところがあるからね」

『杳子・妻隠』新潮文庫、167-8頁

(強調は引用者)

誰もがその人に固有のヘンな偏り(癖)を持っていて、その意味で完全な健康体ではなく、「病気であって病気じゃない」状態を生きている。大事なのは、そうした中途半端さをお互いに自覚して、配慮しあうことであって、「よっしゃ、私はこのイケてる病名!」みたいな話じゃない。

古井由吉は、文学史的には「内向の世代」の象徴である(もう一人の代表者は柄谷行人)。一時は期待を集めた学生運動への幻滅が広がり、社会的に望ましい答えがはっきりしなくなった時代に、自分自身の足場の不確かさを受け入れ、根本から物事を疑って生きようとする感覚を捉えた。

そうしたセンスは、1979年にデビューする村上春樹にまで通じている。そもそも『杳子』に出会ったのも、『ノルウェイの森』ほかのヒロインとの類似性を、浜崎洋介さんに教わったのがきっかけだった。

ぼくが長いこと、ずっと「専門家」の批判を続けているのも、彼らはもう見えなくなって久しい社会的な正解が「今もはっきりしている!」と詐称するからだ。それで? コロナではどうでした? ウクライナは? パレスチナは?

もし精神医療の分野で「正解はセンモンカである医師が知っている。だからバンバン措置入院させ、身体拘束し、服薬を強制しよう」などと書いたら、大ごとだ。しかしコロナではなぜか、他の分野の専門医が実質的に同じことを煽り、そうした傾向からこの社会は抜け出せなくなっている。

「あなたはこの病名だ」と断定することもまた、一種のカテゴリー化であることに気をつけよう。それは一見、はっきりした答えに見えるけれど、人をカテゴリー分けする思考には、常に分断や排除の危険がつきまとう。

カテゴリーに押し込んだ上でキラキラさせるんじゃなく、ぼくたちは相手が(あるいは自分が)何者かが曖昧なままでも、互いに配慮することを覚えるべきだ。かつて「常識人」と呼ばれたのは、まさにそれができる人だったことを、思い出すときが来ていると思う。

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年10月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。