years/iStock

現在、きずな出版が主催する「出版コンテスト」が話題になっています。出版希望者にとってはまたとないチャンスです。前稿もあわせてお読みください。

(前回:心をつなぐ出版オーディション?厚かましさと感謝の境界線)

「出版コンテスト」は、新たな著者を発掘するための試みとして注目を集めています。このコンテストでは、本を出したい人が企画書とプロフィールをエントリーし、投票でトップ10作品を選び、その10作品を審査員が審査して、優勝者を選ぶものです。そして、最も得票数の多かった作品が、きずな出版から実際に出版される仕組みです。

筆者の知り合いが何人か出場しているため、応援したいのですが、毎日一票を入れることが可能なため、応援の仕方が難しいと感じていました。さらに、優れた企画が選ばれるわけではなく、フォロワーが多い出場者が有利であることにも難しさが残ります。必死に投票を呼び掛けることが求められるため、参加者が疲れてしまうこともあります。

人気投票型のコンテストは、確かに読者獲得の目安になるかもしれませんが、その方法には懐疑的な面もあります。きずな出版が責任を持ってデビューさせるのであれば、それで良いかもしれませんが、逆にブランドイメージが損なわれる懸念もあります。

現在の出版市場を考えると、商業出版は非常にハードルが高い状況です。そんな中で門戸を開いているきずな出版の取組みは素晴らしいのですが、イベントの在り方について検討が必要ではないかと考えています。

また、コンテストに興味を持つ人々が必ずしも読書好きとは限らず、「本は読まないし買わないけど『著者』になりたい」という人が多いことも見逃せません。出版希望者と話をすると、その問題がよく分かります。彼らが挙げる類書と企画内容が全く違うことも少なくありません。

「この類書の感想はどうでしたか?」と尋ねても、「読んだんですが、忘れてしまいました」という返答が多いのです。つまり、内容を覚えていない本をためらいもなく類書として挙げる、「著者希望者」の姿が見えてくるのです。

では、出版コンテストの望ましい形とはどのようなものでしょうか。一つの案として、投票だけでなく専門家による審査を導入することが考えられます。専門家の視点を加えることで、企画の質を高め、真に価値ある作品が選ばれる確率が高まります。

また、参加者が自身の企画をより深く理解し、成長できるようなフィードバックを提供する仕組みも重要です。例えば、予選通過者には編集者のフィードバックや添削サービスを提供し、最終審査進出者には次回コンテストでのシード権を付与するなどの付加価値が考えられます。

出版コンテストは、単なる人気投票ではなく、真に優れた作品を発掘し、育成するための場であることが理想的です。出版業界の発展と読書文化の振興を目指し、コンテストの在り方について真剣に考えることが求められているからです。

今回の出版コンテストには多くの人が関心を寄せていました。筆者にも多くの意見が寄せられましたが、一部を勘案しながら本稿にも反映しています。出版コンテストが読者にとっても魅力的なものとなり、読書文化の促進に繋がることを期待しています。読者に感動や気づきを与える一冊が誕生しますように。

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

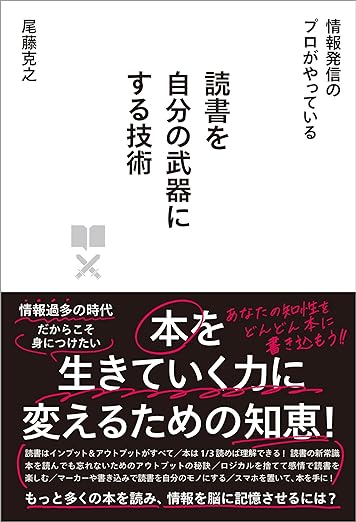

2年振りに22冊目の本を出版しました。

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)